资讯分类

《三叉戟2》,不是所有的「2」都好看 -

来源:爱看影院iktv8人气:979更新:2025-09-08 14:35:47

尽管网络上存在一些对《三叉戟2》的"爹味"式批评,但若仅从普通观众的角度审视这部当代涉案题材剧,其最突出的问题仍在于演员表演与作品定位。尤其需要指出的是,陈建斌、董勇、郝平三位主演在剧中的表现未能充分发挥其演技潜力,这种局限性在一定程度上影响了观众对角色深度的感知。

笔者未曾涉足《三叉戟》首部作品或同名原著,仅凭春节期间陪同家人观看十余集后的直观感受撰写此文。本文遵循客观原则,避免人身攻击与偏激评价,同时诚实地呈现网络上的各类反馈。将该剧归为‘当代’与‘涉案’两类并无不当之处,青岛市区的取景让整部剧呈现出鲜明的时代感,而多线叙事结构也符合涉案题材的特征。三位警官各自独立办案的设定颇具创新,尤其是他们鲜明的个性特征本应成为叙事中的亮点,但实际观看体验却感受到一种强烈的陈旧感。这种表现手法与某些年轻观众所认为的‘微短剧’观感存在差异,该剧更贴近古早年代的室内情景喜剧风格,通过人物统一的互动模式与肢体语言制造笑点,但此类手法在当下已显陈旧。

语言类节目的艺术层次差异往往体现在喜剧效果的呈现方式上。优质创作通过精准的情绪互动实现笑点爆发,如同第一句台词抛出后,下一句回应恰到好处地接续,形成严密的逻辑链条。而部分作品则采用大型综艺汇演式的呈现模式,如多角色同步动作、集体表情管理,旨在以夸张的舞台表现力烘托现场氛围。然而,观众并非置身现场,他们通过屏幕感知内容时,难以体会这种物理空间的互动感。更值得关注的是,这种舞台化呈现即使在当下仍显生硬——随着时代发展,程式化的动作设计已显陈旧,从观众对语言类节目的批评浪潮便可窥见创作水准的分野。因此,2025年的影视剧表演应当突破传统框架,避免过度依赖经典戏剧的表演模式。若剧中"三叉戟"角色频繁出现统一动作、表情及回应,容易让观感流于小品化的刻意表演,缺乏现代影视作品应有的自然质感。陈建斌、董勇、郝平三位演员虽曾贡献诸多经典作品,但若以他们演绎喜剧场景,或许更适合通过冷幽默的叙事策略,或是在特定情节中自然流露的戏剧冲突来激发笑点,而非刻意营造的舞台化表现。

郝平在电影《毒战》中饰演的毒枭角色本无喜剧元素,但其标志性的"哈哈"笑容却成为剧情的重要铺垫。这一表演设计由孙红雷与古天乐的精心构思完成,其中孙红雷接续的"哈哈"替身角色巧妙平衡了紧张氛围与黑色幽默,使观众在压抑的叙事中获得情感释放,充分展现了创作团队在角色塑造上的专业水准与艺术把控力。

《三叉戟2》在喜剧元素的运用上显得力不从心,刻意营造的笑点往往流于生硬。作为未接触过前作的观众,我注意到该剧几乎每集都在追求喜剧效果,通过人物对话和家庭琐事、工作矛盾等情节试图缓解叙事的紧张感。然而这种尝试暴露了文本的深层问题——剧中频繁出现的争执式对话以及与现实脱节的表达方式,容易引发观众的出戏反应。这种陈旧的耍嘴皮子式幽默,实则削弱了剧情的可信度。例如潘江海突然升任三叉戟工作室组长后,两位同事连续数集在办公室内上演的无休止争执,展现出对戏剧化冲突的过度依赖。剧中"群众、服务、切实"等程式化台词虽能短暂体现角色特征,但反复使用已显疲态。这种表现手法颇似《我爱我家》中常见的年代感表达,而那部经典室内情景喜剧早已诞生三十年。即便允许对往昔艺术形式的追忆与回味,但在新时代语境下重蹈这种表达方式仍令人不适。表演层面的失衡同样显著,尽管无法对剧情逻辑进行深入评判,但演员们显然未能把握影视表演与舞台表演的本质区别。二三十年前娱乐资源匮乏的年代,观众对表演的鉴赏力相对薄弱,难以分辨作品的优劣。如今随着视听技术的发展,观众的审美标准已明显提升,例如通过短视频迅速辨别实拍与摆拍的能力。相较之下,当前部分影视剧的表演质量却未能同步进步,这成为微短剧饱受批评的重要原因。演员的非专业表现和文本的刻意编排,暴露出主创团队对表演规范的忽视。更为明显的是,他们未能区分话剧表演与影视表演的差异,导致角色行为过于夸张。以崔铁军被勒令休养后与妻子张华的冲突为例,这场戏中妻子与楚东阳的表演明显采用戏剧化手法,通过夸张的表情和肢体动作强化戏剧效果。而剧本中刻意设计的台词对白,也充斥着自以为是的幽默感,仿佛认为复杂的台词编排能制造笑点,实则流于形式。这种表演方式与当代观众的审美期待形成明显落差,反映出创作团队在表演艺术上的认知局限。

尽管我对部分演员表现并无异议,但张华与楚东阳的表演方式似乎更偏向程式化演绎,缺乏真实感。若演员未能突破角色桎梏,表演缺乏生活气息,即便剧情构思再巧妙,也难以弥补呈现上的不足。关于剧情设定,"三叉戟工作室"的职能定位屡次引发疑问。该机构似乎具备跨领域执法能力,既能协助刑侦工作,又能介入经侦案件调查。在人物配置方面,除三位资深警员外,还加入了两位年轻成员——女性警员徐蔓与男性警员吕征。徐蔓的戏份较为丰富,在与三位资深警员的互动中展现出鲜明的个性特质。她的存在似乎旨在平衡剧中过于浓厚的"大叔感"——三位老顽童式的幽默互动频繁出现,而年轻警员的加入则为整体氛围注入了新鲜活力。然而,这种设定也暴露出"三叉戟工作室"的叙事矛盾。例如,徐蔓以服务员身份潜入高档夜店,试图 uncover 隐藏的非法赌博活动。在她端着果盘进入密室的场景中,镜头展现了一间装修考究的房间,围绕着真皮沙发的赌客们正举杯畅饮,目光紧锁着屏幕上的荷官进行庄家操作。

早在2010年前后,人们只需通过手机下载非法软件,便能在几分钟内参与一场豪赌。为何剧中角色仍要冒着被抓风险聚集在一起?这究竟是小说中的戏剧化描写,还是将证券交易所的"大户室"场景直接移植到影视作品中?对此情节我始终存有疑问,也期待有相关经历的朋友进行解答。更令人费解的是徐国柱执意让刑满释放人员担任卧底,且在明知对方患病的情况下仍强行注射药物,最终在其他两位"三叉戟"成员的协助下撤销指控继续办案。这种设定令我对"三叉戟"团队产生了负面情绪,即便剧中加入了诸多喜剧元素,但警务人员胁迫已恢复法律身份、渴望重新生活的公民冒险的行为,仍让人难以接受。相较之下,当我回忆起港剧鼎盛时期的《刑事侦缉档案》《鉴证实录》及《陀枪师姐》等作品时,发现它们同样围绕探案展开,也融入了大量喜剧元素,甚至同样是群像剧,情节交织呈现得更具生活真实感。

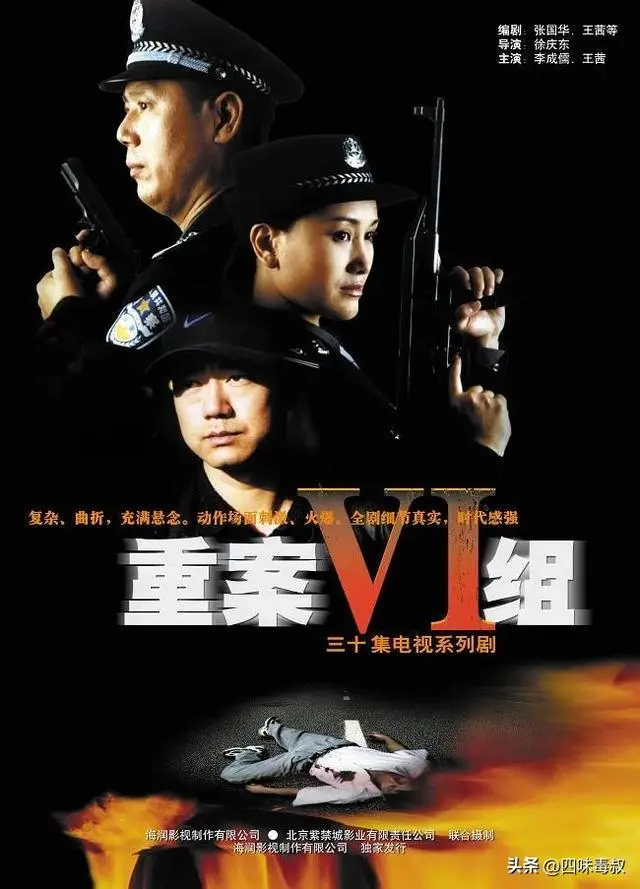

即便在内地,《重案六组》四部的叙事框架与《三叉戟》高度相似,两者均以案件侦破为主线,展现警察群体的职业日常,同时融入喜剧元素。其风格写实,对白贴近生活,角色在处理人际关系、平衡家庭与工作关系时展现出细腻的烟火气,个人情感纠葛的刻画也恰到好处,整体观感自然流畅,毫无违和感。

即便情谊深厚,也应避免在执行任务时拨打同事配偶的电话,揭露其丈夫的私德问题。此类行为显然失当。相较之下,即便是关系紧张,也不会将“他人落马我便上马”的投机心态表现得如此肤浅。而《三叉戟2》中这种刻意营造的“相爱相杀”模式,颇显生硬。回顾其他优秀的刑侦涉案类影视作品,不难发现它们共有的特质:警察虽可展现幽默特质,甚至采取非常规手段,但绝不会逾越职业伦理的底线。更无需依赖夸张表演来消解矛盾,即便个别警察能力出众,也需在法律与纪律框架内行使职权,不能凌驾于组织之上独断专行。值得注意的是,上述佳作大多诞生于20世纪。那么再来看《三叉仃2》,最显著的问题莫过于缺乏真实的生活质感。仅靠言语交锋缺乏真实的生活气息,三位即将退休的老警察屡次突破组织纪律,面对问责时的任性态度,理论上可通过更合理的叙事方式呈现,但这些细节却被刻意忽视。他们仿佛被赋予了无需请示的特权,肆意行动、推卸责任,却在后续屡次制造祸端又斩获殊荣,这种幼稚的行事方式与单薄的台词设计,让作品显得格格不入。若此类“三叉戟”出现在现实的警务体系中,必然难以存在,更不应存在。我并不反对个人英雄主义,但角色塑造与行为逻辑必须符合现实规律。因此,《三叉戟2》最核心的问题仍在于细节处理,尤其是角色表演与情节推进中的真实感。如何诠释“老骥伏枥,志在千里”的“三叉戟”?或许仍需主创团队在创作理念上进行更深入的思考。毕竟在片场,导演需与演员探讨角色理解与演绎方式,从细微处刻画人物情绪的碰撞与融合,是让演员基于深入理解进行自然表演,还是机械地遵循导演预设的模板?这一疑问尚无明确答案。但可以肯定的是,《三叉戟2》主创团队整体创作意识的滞后,才是制约作品质量的关键因素。至于该片究竟面向何类观众群体?是中老年观众还是年轻群体?抑或主创团队陷入了封闭的创作思维模式?这些问题的答案,或许正是导致作品未能引起广泛共鸣的原因。至少在春节期间,观众选择暂停观看《三叉戟2》转而翻台、刷手机的现象屡见不鲜,令人扼腕叹息。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -