资讯分类

北野武:基本上我对日本的政治已经处于放弃的状态了 -

来源:爱看影院iktv8人气:251更新:2025-09-08 20:05:14

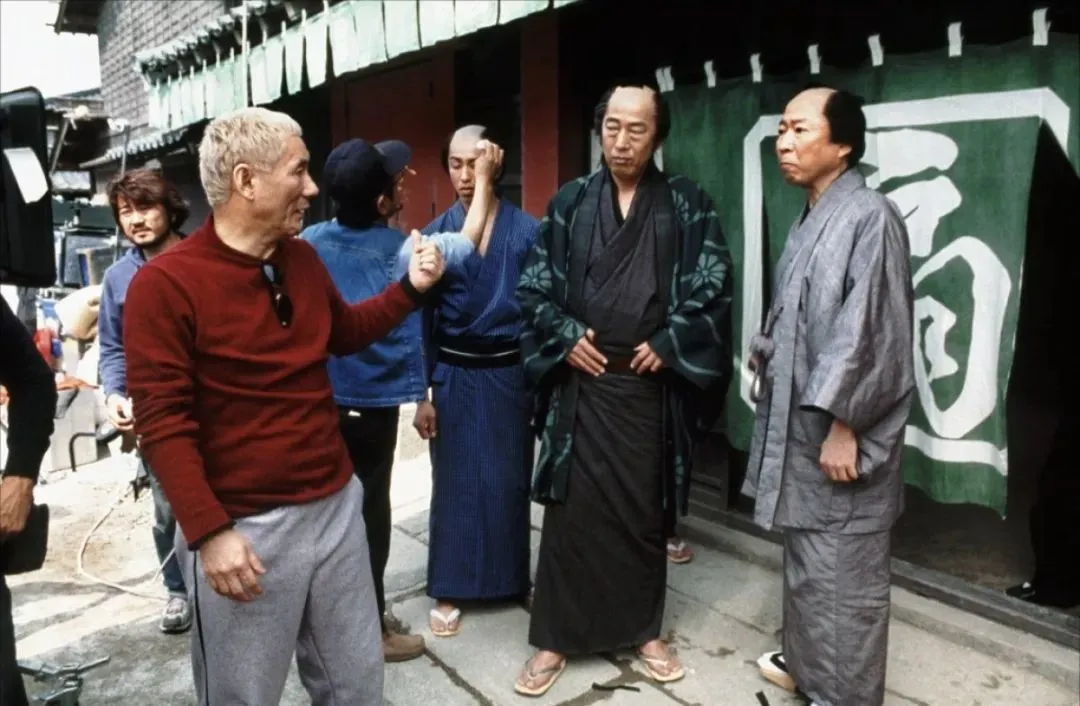

2023年金马影展特别呈现北野武导演的「电影大师课」。作为日本影坛极具争议性的导演、编剧与演员,北野武曾从大学退学离家,于脱衣舞剧院担任电梯清洁工与喜剧学徒,后以先锋的双人漫才表演崭露头角,成为家喻户晓的综艺主持人。其电影事业始于1983年参与大岛渚导演的《俘虏》,1989年自编自导的《凶暴的男人》一举斩获电影旬报年度十佳,2000年执导的《那年夏天,宁静的海》则同时夺得蓝丝带奖最佳影片与导演奖。这位以《花火》《盲剑侠》等作品荣获金狮奖、银狮奖最佳导演的传奇导演,不仅三度入围戛纳电影节,更六次闯入威尼斯电影节主竞赛单元,堪称日本最具国际影响力的影坛巨擘。活动时间为2023年11月23日(周四)16:40-18:00,地点设于台北文创大楼14楼的文创会所。

本次大师课由北野武担任主讲,侯季然负责主持与谈,张克柔担任口译审稿,林子翔负责文字记录,蔡耀征负责摄影。侯季然开场时表示,已将问题翻译呈递给北野武导演,但考虑到其「问什么就答什么」的随性作答风格,每次回应都可能产生不同效果,因此特别期待北野武能敞开心扉,分享更多创作心得。

北野武在开场致谢时坦言,尽管在日本影坛常被视为「令人讨厌的问题人物」,仍非常感激金马影展的邀请。他提出电影创作的灵感来源于报纸四格漫画的叙事结构,认为具备清晰起承转合的故事框架便具备电影化潜力。其选题策略通常源于对具有发展性的新闻事件观察,通过构建剧本大纲探索可能性,但更多时候仍遵循四格漫画的创作逻辑。

北野武在创作剧本时,习惯先构建一个完整的叙事框架,再通过脑海中浮现的关键场景或类似分镜的画面逐步展开故事。他坦言自己会随身携带笔记本,无论是在录制电视节目还是与朋友出游时,都会随时记录灵感,这些零碎的思考最终会凝聚成剧本的雏形。通常在一周左右的时间,他便能完成初步构思,并通过多次剧本会议与团队反复打磨细节。有趣的是,每次开会时他对剧本的解读都会有所变化,这种反复推敲的过程让合作人员既感到困惑又充满期待,现场也因这种创作节奏引发阵阵笑声。

照片来源:金马影展谈及创作理念时,侯季然表示其自首部作品起便展现出鲜明的个人风格,擅长在激烈戏剧中穿插断裂或疏离的瞬间,甚至于观众沉浸剧情时适时引入幽默元素。关于此类叙事手法的构思,北野武则强调导演应作为观众的代表,他会以第一视角审视作品,考量情节是否过于残酷引发不适,进而调整拍摄尺度至自身心理承受的极限。同时需兼顾现实制约因素,例如制作成本、创作者身心状态及日本演艺圈的现实处境,这些都会对艺术表达产生影响。但最终核心仍在于判断观众能否在观影过程中获得愉悦体验。

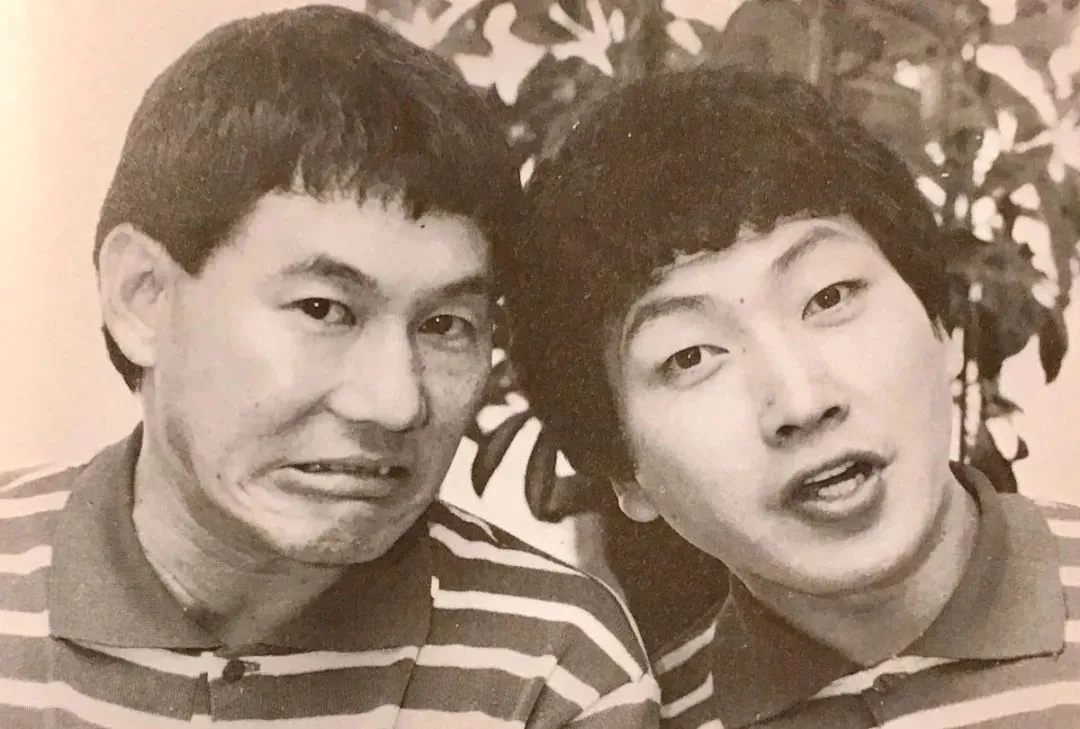

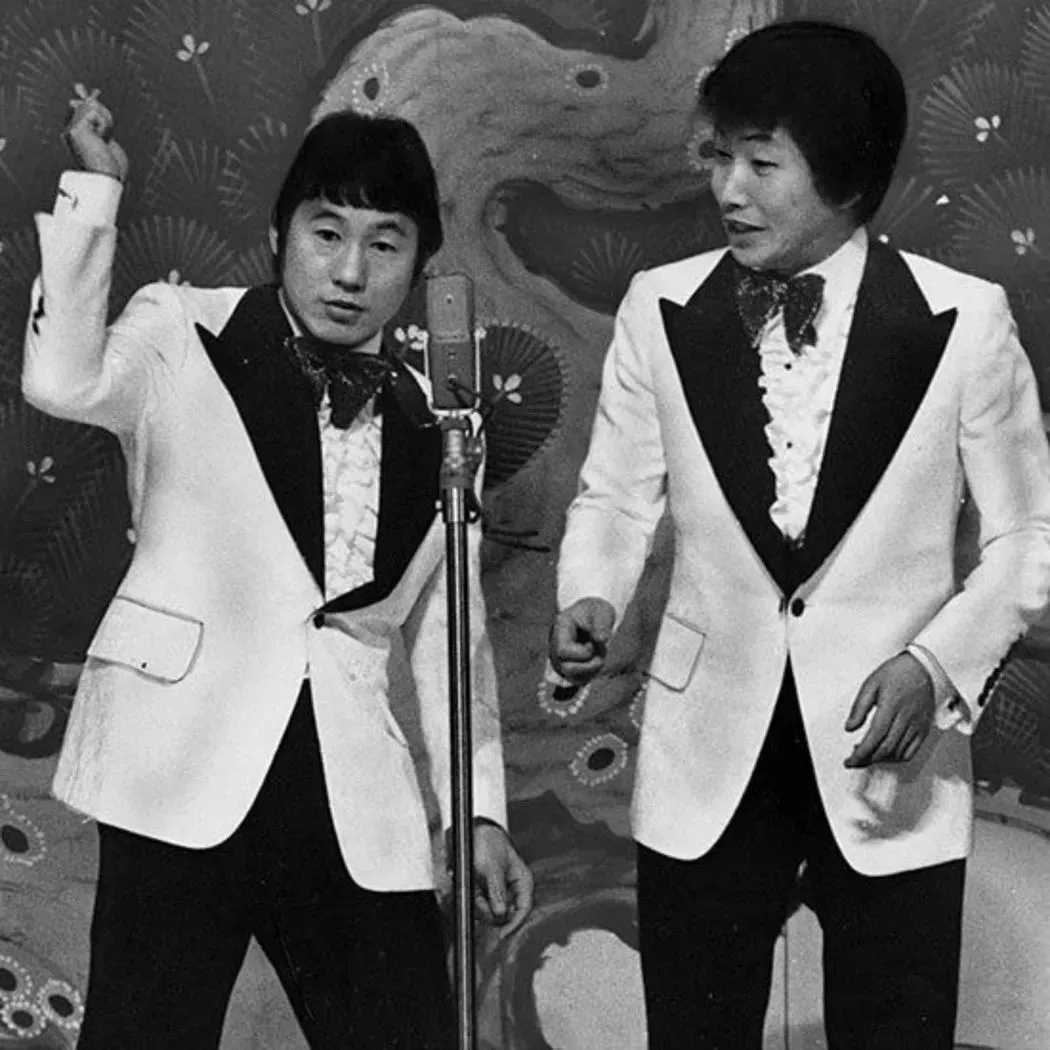

在TWO BEAT时期,北野武曾以主持人和演员身份活跃,这些经历对他的导演生涯是否产生影响?北野武表示,电影作为综合艺术,融合了音乐、视觉、文字与表演等多元元素,而搞笑与幽默亦是其中重要组成部分。无论是早年在小剧场表演的搞笑漫才,还是电视上的唱歌主持,都在电影这一综合艺术中有所体现,因此这些经验对他的电影创作起到了积极作用。然而,他也提到,在早期拍摄黑道题材电影时,曾因自身喜剧人身份导致严肃场景被观众误解为笑点,但随着他在电视上逐渐减少喜剧表演,观众如今看电影时更能专注于剧情本身。

谈及漫才表演对电影创作的具体帮助,北野武强调两者在艺术性上存在共通之处。他解释,漫才作为日本传统的双人相声形式,在美国则更常以单口喜剧呈现,但日本谐星仍普遍选择双人组合。他指出,漫才与电影都极其依赖「间」(ma)——即节奏的把控。在表演漫才时,若节奏稍有偏差,观众便无法感受到笑点;而当节奏恰到好处,观众则会热烈回应。这种对节奏的敏锐感知,使他在无意识中提升了对电影节奏的掌控能力。以传统胶卷拍摄为例,每秒24格的影像需要精确剪辑至10格或15格,这种细微调整与漫才表演中的节奏把控异曲同工。

北野武在访谈中谈及选角理念时强调,他始终信赖直觉来判断演员是否适合角色。这种选择方式与人际交往中的情感联结颇为相似——当遇到契合的人时,往往难以用理性解释为何产生共鸣。他指出,演员与角色的匹配感如同男女间的本能吸引,即便尚未深入交流,仅凭第一眼的直觉便能感知是否合适。尽管深信这种判断力,但他也坦承这种直觉并非万能,过去在选角过程中曾多次遭遇失误。

北野武、大岛渚、坂本龙一与侯季然在探讨演员工作时提到,当拍摄现场演员的表现与预期存在偏差,导演通常会通过调整镜头角度或重新安排拍摄顺序来应对。对于演员状态的把控,北野武分享了他的独特见解:作为漫才师出身,他深知喜剧表演无法重复三次,因此在电影拍摄中坚持每次都将演员视为初次亮相。尽管剧本提前准备,但表演本身没有重来的机会,所以他通常只进行一次拍摄。当需要重拍时,若原因在于演员表现不佳,他会巧妙地将摄影机转向侧面或背面,尽量避开面部表情。若第二次仍不理想,他会进一步调整机位,甚至以"假装拍摄"的方式处理,但实际并不使用该镜头。(全场笑声)

高畑秀太在2015年执导的《红鳉鱼》中展现出对演员选择的多元考量。谈及创作过程,北野武表示:无论启用知名演员还是素人,各有其优劣。面对缺乏经验的素人演员,部分人会因过度认真而预先反复揣摩剧本,但其表演往往难以契合预期。此时他会采用独特的沟通技巧,例如在指导杀手场景时,让素人演员误以为自己正在扮演寻找住宿的钓鱼者,通过改变角色设定引导出更自然的表演状态。而在与儿童合作时,他常以"去买冰淇淋"等生活化指令,捕捉他们未经雕琢的真实反应。相较之下,与资深演员合作则面临另一重挑战,如在《首》的拍摄中,部分演员在需要死亡的戏份里坚持饰演,甚至在本该倒下的时刻仍主动靠近镜头,这种刻意的表演方式反而导致导演产生不满。

北野武在谈及《菊次郎的夏天》(1999)时提到,导演与剧组成员的关系需要掌握暴力的边界。谈及首次担任导演的经历,他回忆道:《凶暴的男人》原定由深作欣二执导,但因档期问题,深作导演不满他仅能参与15天拍摄,最终选择退出。松竹电影公司随即提议由他自导自演,于是他带着一顶剃光头的武士假发、一把日本刀与和尚袈裟出现在片场,以夸张装扮震慑团队,最终赢得合作。

在讨论拍摄现场氛围时,北野武表示日本片场传统遵循黑泽明与小津安二郎的导演至上原则,但自己的团队更像在长期照顾他般互助。他特别感谢剧组成员在创作过程中给予的支持,并强调这种协作方式使拍摄更加顺利。

关于暴力场面的设计,北野武解释称虽然有动作指导,但他亲自构思拳脚动作,并采用多机位拍摄。他认为观众对真实暴力场景缺乏直观认知,因此通过影像设计营造临场感,同时规避过度残忍的呈现。他以「观众视角」作为评判标准,确保暴力元素既真实又有分寸。

谈到预算问题,北野武指出他通常会与制片方共同审慎选择项目,愿意投资的公司才能启动拍摄。他坦言自己拥有更多创作构思,但受限于预算问题难以实现,这也导致部分想法未能落地。

在剪接方面,北野武分享独特见解:他偏好以奇数秒数进行剪辑(如1秒、3秒或5秒),并运用「因数分解」概念构建叙事逻辑。例如处理连环杀人场景时,他会用数学公式A(X Y Z)代替AX AY AZ的线性表达。同时,他强调剪接时会主动剔除拍摄质量不佳的画面,确保最终成片的完整性。

在北野武的导演作品中,频繁运用静默与留白的艺术手法,这种风格也延伸至声音设计领域。谈及声音的运用,北野武指出默片的存在证明了声音并非电影不可或缺的元素,他主张声音应作为影像的补充而非干扰。为此,他特别注重细节音效的还原,如要求音效师赴美使用真实枪械型号进行实弹射击录制枪声,或以实际刀具获取金属碰撞的真实声响。但即便如此,他仍坚持总体声音的克制,强调「声音是影像的辅助」的创作理念。

当谈及与配乐家久石让的合作模式时,北野武透露其与久石让曾共同完成《菊次郎的夏天》《花火》等作品。他回忆称最初仅提出对钢琴曲的需求,直接向久石让播放乔治·温斯顿的《Summer》乐曲,并要求创作相似风格的配乐。虽看似对配乐家提出具体指示,但这种明确的需求反而激发了创作灵感。而在黑帮题材的创作中,他偏好让配乐家构思与场景氛围完全冲突的音乐,通过这种反差制造独特的美学张力,尽管最终常因音乐与情境的不协调而未采用。

关于《座头市》结尾的祭典场景,北野武表示起初曾对结局构思感到困扰,最终决定以乡村祭典作为收尾。他特别提及当时沉迷于踢踏舞,因此邀请踢踏舞老师探讨是否能将这种舞蹈形式融入时代剧的氛围中。经过对传统村民服饰(如草鞋、木屐)的深入研究,老师认为虽然难以产生强烈的踢踏声响,但依然可通过肢体动作展现节奏感。为此,北野武要求演员进行长达一年多的踢踏舞训练,最终呈现的欢乐场景令他感到满意。

北野武在《座头市》(2003)的片场时期能够成为创作者,确实是一种幸福。他常说,最好的作品永远是下一部。面对侯季然关于导演作品与现实关系的提问,北野武表示:自身创作始终保持着对日本社会多元面貌的呈现,但并非刻意通过电影介入政治议题。他强调,作为国民已尽到应尽责任,既不会因政治而产生创作动机,也无意推动社会变革,纯粹追求以娱乐方式取悦观众,而国家应作为支持创作者的幕后力量。

谈及如何保持创作热情,北野武透露正筹备下一部电影长片,并坦言持续创作的动力源于对"下一部作品"的无限期待。他幽默表示,导演们常被问及"最喜欢哪部作品",而他总想回答"最期待尚未诞生的下一部"。对于"下一部作品"的创作方向,他亦调侃道:"若能用言语描述,我宁愿用嘴巴拍摄电影。"

在回应三十年电影创作体悟时,北野武指出:每个作品都会面临不同评价,既有被视作失败的,也有被誉为杰作的。他认为,若每次都能获得一致好评,可能只需创作两、三部便会选择收手;而若遭遇持续批评,亦会动摇创作信心。幸运的是,至今每部作品都获得一定认可,这种平衡既给予他继续创作的勇气,也促使他保持自我审视。他直言未来的作品未必能在全球获得赞誉,反而认为零差评的结局才是创作的失败。

北野武在《首》(2023)新闻发布会上谈及创作态度时,侯季然提问:导演曾表示部分作品被视作佳作,另一些则可能遭到批评,您如何面对那些被评价为失败的作品?北野武回应:当有人质疑我的创作,就像父母看待不成器的孩子般,即便某些作品被观众认为不够出色,我仍视其为自己的孩子,每部作品都蕴含独特价值。针对当下观影方式的变革,侯季后追问:随着科技发展,流媒体与移动设备让电影触手可及,您认为电影本身具备哪些不可替代的特质?北野武认为:电影的核心魅力仍需通过大银幕的沉浸式体验来呈现,尽管现代观众可借助多种媒介观看,但影院的声光环境是最佳选择。他同时表示:对电影产业的未来充满期待,好奇AI技术是否能创造更具临场感的观影空间,也关注人工智能在剧本创作领域的应用前景。

在金马影展的访谈中,当被问及电影导演最重要的品质时,北野武表示,虽然多数导演对电影充满热情,但他更倾向于以客观视角审视电影创作与从业者。他坦言自己并非一味地痴迷电影,而是习惯透过理性思考来评价作品的价值。谈及对新导演的建议,北野武强调了物质基础对于艺术追求的重要性。他指出,在全球仍有许多地区面临粮食与饮水危机的当下,日本与台湾地区的电影人能够享受衣食用度无忧的生活环境,这正是得以专注创作的珍贵前提。他鼓励 aspiring 导演保持对世界的探索欲,持续学习与积累,并始终以最严苛的标准审视自己的作品。同时提醒他们,唯有心怀对创作环境的感恩,才能在艺术道路上走得更远。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -