资讯分类

《漂白》出圈、热度破万,“大尺度”营销真是影视圈灵药吗? -

来源:爱看影院iktv8人气:225更新:2025-09-08 20:46:59

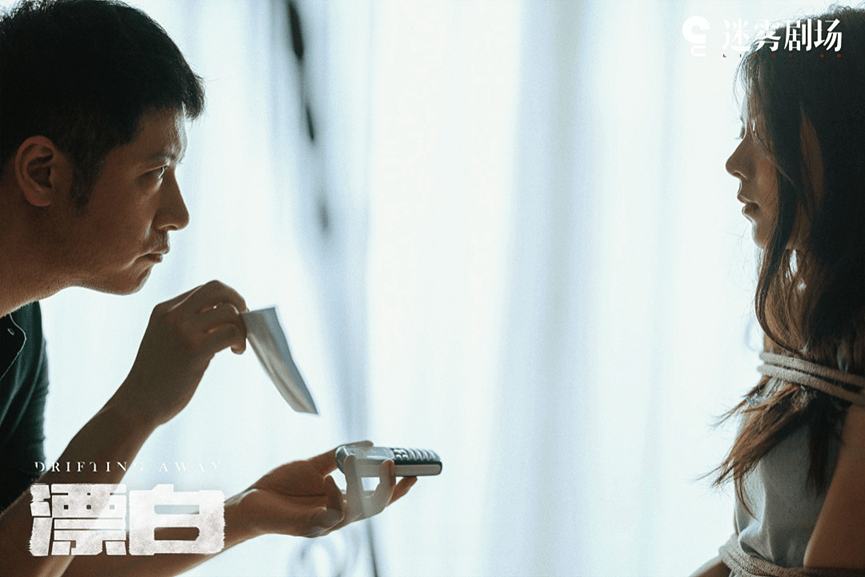

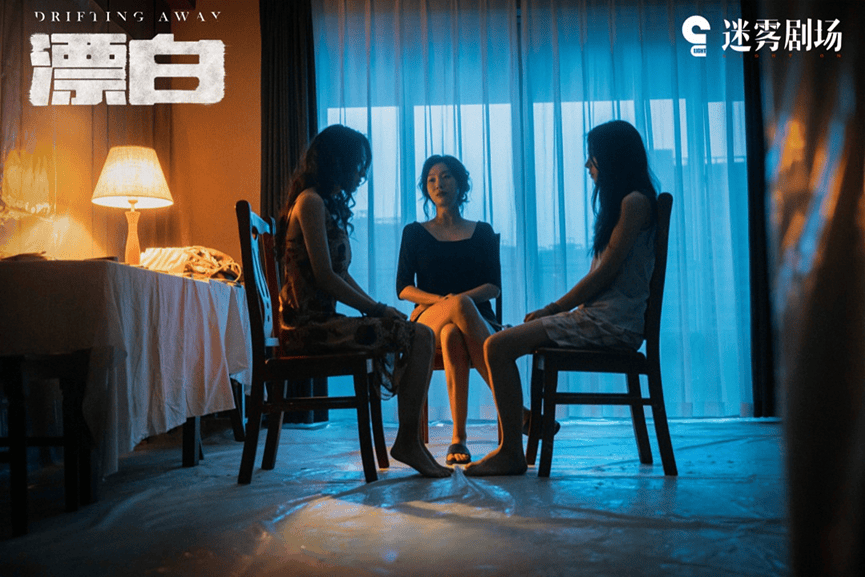

在古装偶像剧市场激烈竞争的当下,《漂白》凭借黑马姿态强势突围。该剧不仅站内热度迅速突破十万大关,更创下了平台刑侦题材作品热度增长速度的全新纪录;同时在云合、酷云等权威榜单上实现多日领跑。作为以"大尺度"话题引发关注的剧集,其成功再次印证了"尺度"营销在当代影视产业中的影响力。

近年来,“尺度”营销已成为影视市场中催生多部爆款作品的重要策略。在整体低迷的行业环境下,这种以话题性为导向的宣传方式展现出独特的吸引力。以《漂白》为例,其成功是否仅源于对“尺度”的精准运用,抑或是作品本身具备足够的质感?从“迷雾剧场”推动悬疑剧发展以来,诸如《隐秘的角落》中“张东升爬山”的震撼情节、《沉默的真相》对扫黑除恶的深度刻画,再到《九部的检察官》聚焦未成年犯罪、《错位》通过小说还原犯罪手法、《猎罪图鉴2》探讨粉丝为偶像犯罪等案例,“尺度”话题始终是悬疑剧引爆流量的关键抓手。然而,随着市场逐步成熟,这种营销手段的边际效益正在减弱,观众对过度渲染的敏感度显著提升。因此,当《漂白》再次引发热议时,其背后究竟是内容本身的突破,还是对“尺度”营销的惯性依赖?

该剧的逻辑漏洞并非首次被提及,此前已有诸多讨论指出,例如第一集警方并未实施封楼措施、四人组轻易突破高速封路情节等,这些设定在合理性上存在争议,尤其多年追逃的戏剧性收尾略显突兀。甄珍脱逃过程中的一系列操作同样引发质疑,但观众对剧中大胆的尺度依然保持认可。这种现象背后,是《漂白》在人物塑造上的成功。罪犯四人组的设定尤为鲜明,“我爱你”“干中学”等台词成为网络热梗,印证了角色塑造的深度与广度。这不仅得益于演员的精湛演技,更源于剧本对人物心理的精准刻画,其呈现的阴鸷、多疑与压迫感,在国产剧中堪称罕见的“极恶”角色群像。

此外,剧集在凶手线索上构建了独特的“未知感”视觉表达方式。通过整体沉郁的色调、手持摄影的运镜风格以及密集的特写镜头,突出人物微小表情与动作的细节刻画。角色时而浮现的神秘微笑与其不可预测的行为轨迹形成强烈反差,这种手法强化了剧中“恶”的感染力,使观众更易感知其潜在威胁。此类以凶手为核心线索的叙事策略,延续了《征服》《中国刑侦第一案》等经典写实探案剧的硬核风格,在强化观众紧张情绪与正邪冲突尖锐性的同时,最终使凶手落网的结局更具冲击力,令观众情绪得以释放。

该作品在短视频平台上的爆火,本质上依托于对高强度戏剧冲突的精准把控。通过强化人物心理刻画,将犯罪行为的极端性具象化为绑架、虐杀、分尸等暴力场景,使观众切实感受到角色在绝境中的心理崩溃与情感煎熬,从而激发出深层次的情感共鸣。在创作层面,优秀的视听设计、演员的临场演绎等艺术要素,与题材突破性形成协同效应,构建出具有传播穿透力的内容体系。

值得指出的是,"尺度"的价值不应局限于形式层面的猎奇,而是要构建完整的心理体验闭环:通过制造紧张感与恐惧感,最终以正邪对决的爽感达成情绪释放。这种叙事结构精准捕捉了当代观众对极端情境的心理需求,形成了独特的观看仪式感。在影视市场格局中,这种情绪价值密码已成为频现爆款的重要驱动力。

从市场实践来看,近两年影视作品的突围现象呈现出鲜明的"尺度化"特征。电影领域如《周处除三害》《默杀》《九龙城寨之围城》《异形:夺命舰》等票房黑马,无不受益于对题材边界的突破。在剧集领域,《新生》《边水往事》等现象级作品同样展现出这种规律,其中后者通过构建"三边坡"这一崩塌的生存图景,将尺度叙事转化为高效的故事推进机制,成功塑造了具有话题引爆力的戏剧效果。

然而,为何被视为老套的“尺度”营销方式,在近两年却屡屡成为项目破圈的关键?究其根本,这与影视类型化进程中的“猎奇”特质密不可分。此类内容自诞生之初便承载着创作道德在叙事层面的边界,从而催生了诸如“B级片”“Cult电影”等以突破常规叙事为特征的类型创作。在国内市场,观众对影视创作的审美阈值与道德约束长期存在,使得围绕“尺度”的宣传策略始终具备市场吸引力。值得关注的是,网络电影和2023年崛起的小程序微短剧作为典型案例,前者常以暴力、擦边、怪力乱神等元素吸引眼球,而微短剧在早期野蛮发展阶段也曾借助内容尺度获得传播红利,进而成为监管部门的重点关注对象。值得注意的是,近两年的特殊现象或许在于:相较于以往,市场对强情节、戏剧化叙事的兴趣显著升温,而观众对现实世界的他者视角逐渐减弱,转而强化对自我突破的渴望与快感。例如《周处除三害》中陈桂林对迷信者的“处决”行为,实则是将枪口对准在PUA操控下迷失自我的群体;《异形:夺命舰》中异形的猎杀对象,指向复杂人性中的自私与脆弱情感;《新生》前半段费可精心构筑的骗局,则暗含对“肉食者”阶层的解构与嘲讽。

随着互联网话语权日益分散,观众开始探索更具个性化的审美取向和表达方式,类似"二本恋综""大专脱口秀"等新兴形式的出现,也印证了"尺度"在吸引观众方面的显著作用。然而,"尺度"在商业推广中所面临的界限同样不容忽视。"尺度"的边界或许可理解为,《漂白》所引发的争议正凸显其传播的局限性,亦即所谓的边界。除版权争议外,该作品的独特性还源于其剧情基于真实发生的"哈尔滨连环碎尸案",这种改编方式不可避免地触及到如何呈现事件细节及对相关当事人及其家属可能产生的影响等核心议题。因此,围绕该剧在内容呈现与宣传策略上的争议也持续发酵。

该剧更侧重于对作案过程的猎奇呈现,而关于角色如何"漂白"的后续情节则相对简略。尤其在社交媒体和短视频平台的宣传中,娱乐化倾向明显,过度使用网络流行语和梗的现象引发部分观众的反感。但从剧作本身来看,其在剧情尺度的把控上仍符合该类型作品的创作规范——当叙事层面有所突破时,道德层面的收束必须同步强化。四人组的结局呈现出"漂白"后仍无法回归正常生活的存在焦虑,以及最终难逃法律审判的必然性。这种结局的说服力源于前期人物塑造的严谨性,角色的"恶"与现实社会的格格不入,客观上削弱了结局的说教意味,这或许正是吸引观众持续追看的关键所在。

在主流类型影视作品中,除少数B级和cult类创作外,角色成长的道德逻辑具有基础性要求——即当人物曾犯错时,后续剧情必须对其行为进行代价回收。这种"收"的机制对注重"尺度"的剧集而言尤为重要。《新生》后期的叙事转折恰好暴露了这一问题:在结尾通过强行反转和人物洗白过度强化戏剧性,反而消解了前期费可这一角色所承载的道德重量与故事功能。这种现象或许折射出部分创作者对"尺度"营销的依赖,在追求突破常规的叙事策略时,容易忽视道德边界与观众接受度的平衡。这不仅关系到作品通过审查的客观条件,更体现着创作者的价值判断能力,唯有深入理解观众的情感需求并建立价值共鸣,才能真正驾驭这类流量内容。

眼下,以“尺度”为卖点的影视作品仍层出不穷。这与行业集中发力悬疑题材的市场环境密不可分,作为近年少有的爆款诞生地,各大平台今年持续推出相关项目,包括X剧场新作、王宝强与陈明昊主演的《棋士》等。后续待播剧单中,张若昀、马思纯参演的《人之初》聚焦身世谜团,迷雾剧场则推出改编自真实案件的《正当防卫》,并计划打造以九十年代企业改制为背景的《借命而生》。白夜剧场亦同步推进马伯庸与赤军小说改编的古装悬疑《幽陵道》,以及紫金陈作品《长夜难明:双星》等。

同时,行业正通过增强剧集的奇情浓度与戏剧张力来迎合市场需求,例如女性复仇、悬疑反转等元素的比重显著提升,此类话题或将进一步强化“敢拍”的市场标签。尽管“尺度”常被视为流量密码,但真正驾驭这波热度仍需创作者深耕内容功力。归根结底,唯有坚守创作初心,才能实现对观众的深度共鸣与市场价值的双重突破。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -