资讯分类

《好东西》上线,非女性电影,和谐稳定而排他的性生活,依旧无解 -

来源:爱看影院iktv8人气:285更新:2025-09-08 23:54:14

2024年1月17日,电影《好东西》在多家正版视频平台正式上线,观众可免费观看。正因如此,这部作品得以展开深入探讨。值得注意的是,影片在宣传阶段以"女性主义"为卖点,因而无论从何种角度进行解读,都可能引发不同观点的争议。这种营销策略实质上是通过概念包装吸引影迷走进影院消费,而真正的影评应当超越商业宣传的范畴,回归对作品本身的客观分析。

《好东西》这部电影不应简单归类为女性题材的电影,其本质属于探讨个体在时代洪流中保持独立思考与独特价值观的叙事实验。王朔、王小波等作家也常以这种叙事风格进行创作,邵艺辉所受的文学熏陶,正是源自这些作家的叙事传统。当我们将王朔与王小波的作品与《好东西》并置时,会发现三者共同揭示了一个深刻的命题:在当代社会中,真正具备正确价值观的人始终是少数,而这种'少数'的存在恰恰凸显了多数人对独立思考的压抑。性别差异在本质上或许并不如表面那般泾渭分明,无论是男性还是女性,本质上都是人性的具象呈现。

由于我接触过大量具有独特个性的小说及文学评论作品,因此电影《好东西》中的台词与情节设计并未给我带来太大冲击。邵艺辉通过这些元素传达的,本质上是关于人性与生存的普遍真理,体现着一种被广泛认可的生活智慧。对于长期处于困境中的人而言,这部作品或许能带来思想上的觉醒。在我看来,《好东西》并不需要特别强调性别议题,它与王朔、王小波等人的创作并无本质区别,都是突破常规表达的艺术尝试。如果大众普遍具备正确的价值观,所谓"特立独行"便不再是稀缺的品质。将这类作品传播给更多需要启发的群体,实际上是在弘扬积极的人文精神。

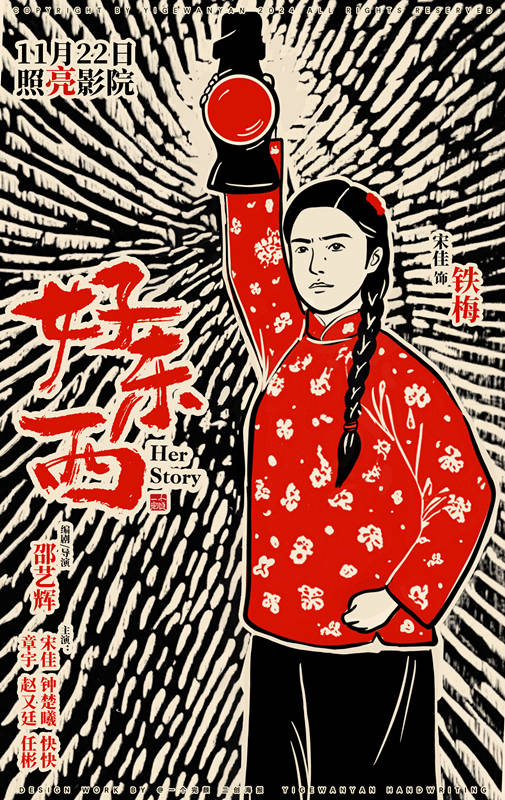

在文学创作领域,无论作者性别如何,坚持个人特质往往伴随着婚恋市场的现实困境。《好东西》中宋佳塑造的女主角所展现的独立人格与清晰价值观念,本质上是传统男性视角下的"女同志"形象。这种具备独立思考能力的女性,本应是理想婚配对象,但部分男性因自身学识与修养的局限,难以真正欣赏其精神价值。同样的矛盾也存在于男性群体中:当一位才情出众的男青年无法转化为世俗意义上的成功,缺乏物质保障时,同样会遭遇婚恋选择的障碍。《红楼梦》中贾宝玉对薛宝钗的排斥恰为明证——林黛玉以诗意的共鸣回应其精神追求,而薛宝钗则用现实的规训试图引导其走向仕途。这种差异折射出两种截然不同的价值取向:前者追求理想主义的纯粹性,后者侧重现实主义的功利性。

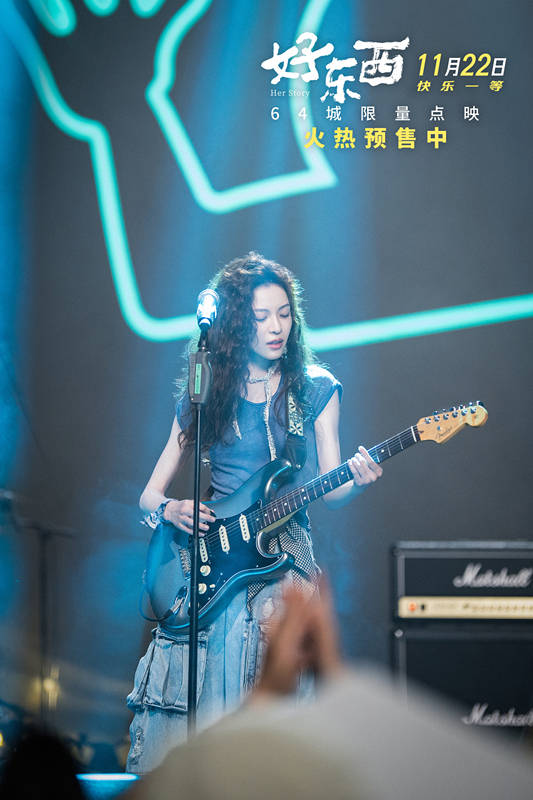

当代社会中,许多具有独立思想的男性在创作时,也面临着类似的困扰——他们笔下的角色因特立独行而难以找到契合的对象。这种现象在男女青年群体中普遍存在,导致双方常陷入一种认知偏差:女性抱怨时代男性普遍失格,男性则反问女性是否缺乏匹配。实际上,这种困境更多源于个体间的错位,而非整体性的价值崩塌。江苏卫视《非诚勿扰》节目中的嘉宾小零,尝试通过AI技术进行情感匹配,这一创新性探索引发广泛讨论。随着科技的发展,未来或许会出现更精准的匹配系统,让志趣相投的人更容易相遇。值得关注的是,《好东西》电影在后半段对两性关系的呈现存在美化倾向,如为主角打造了理想的音乐人形象,又为女配塑造了拒绝世俗选择的单身男性。这些设定在展现个体选择自由的同时,也隐含着对现实婚恋困境的浪漫化处理。

单身状态的利弊始终是一个值得探讨的议题。无论是现实生活中还是文艺作品中,成年单身者都不可避免地要面对性关系的稳定性与排他性问题。性生活的本质决定了其排他性特征,这种需求无需过多论证。在《好东西》的剧情中,那位单身离异男性随意更换性伴侣的行为,恰似点外卖般便利,这种非排他性的亲密关系模式实际上挑战了性生活的根本属性。维持稳定和谐的性关系需要持久的投入与协调,而离异人士在寻求亲密连接时,往往要经历约见、评估对方时间与精力等繁琐流程,这种现实压力可能远超单纯的情感需求。从功利主义视角看,婚姻关系带来的持续性亲密互动更能保障性生活的稳定性与和谐度。值得注意的是,社会对女性单身主义的讨论往往在触及性关系实质性问题时出现矛盾,相比之下,男性较少公开倡导这种生活方式,反而在情感选择上展现出更理性的权衡能力。

生活充满变数,影视文学作品同样如此。在《好东西》中,女主角与女配角均遭遇"和谐稳定却排他的性生活"所引发的困境。邵艺辉为影片中的角色构建了一个虚幻的理想状态,影片后半段显得虚幻,被指涉嫌误导观众。若遵循现实主义创作原则,无论男女,离婚后的性困境都是不可回避的议题。邵艺辉笔下的角色却能轻易化解此类困境,此种设定被批评为脱离现实的幻想。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -