资讯分类

57%的观众全年只看一场电影,思危思变中前行的中国电影 -

来源:爱看影院iktv8人气:437更新:2025-09-09 01:51:01

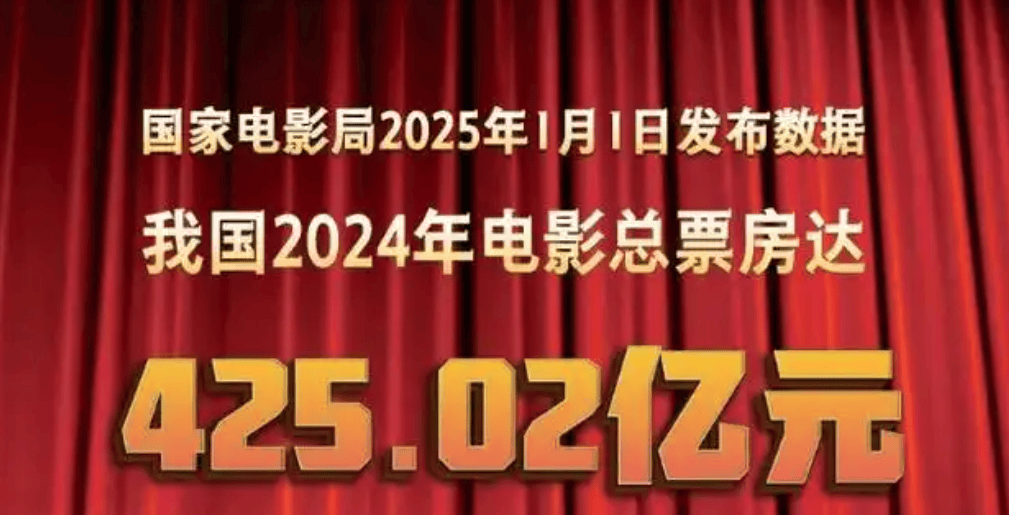

您是否已有一段时间未踏入电影院体验观影乐趣?在流媒体平台与长视频内容日益繁荣的当下,电影行业正面临双重挑战:一方面,影视作品创新动力不足;另一方面,用户日常娱乐选择增多,导致电影的吸引力逐渐减弱。据国家电影局2025年元旦披露的数据显示,2024年中国电影总票房为425.02亿元,较2023年同期的549.52亿元下降22.66%。值得注意的是,有57%的观众在全年内仅观看过一场电影。

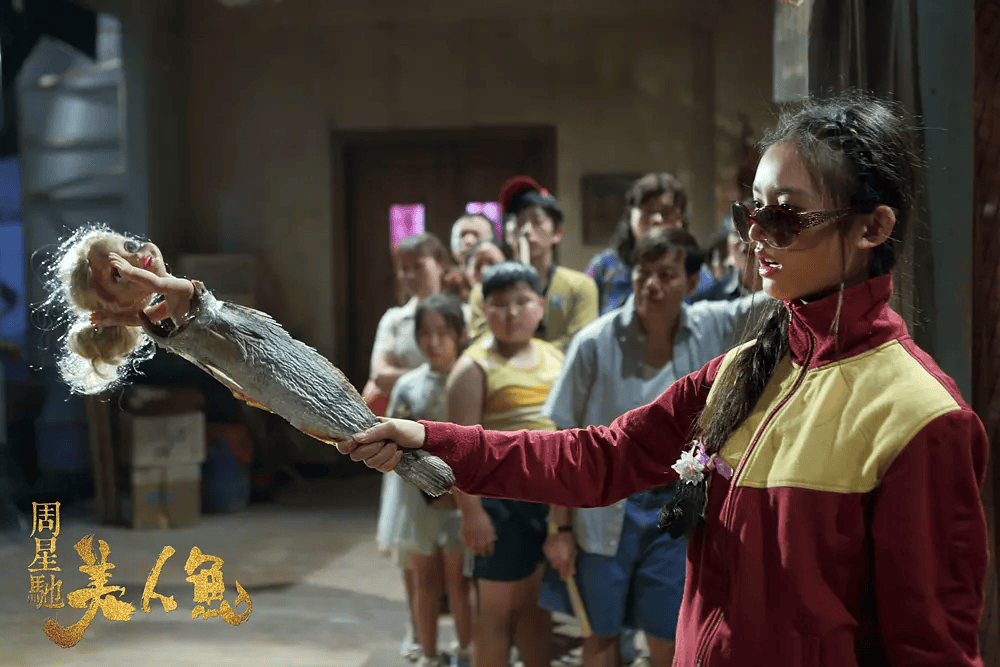

尽管多家影院积极采取自救措施,但演唱会、赛事直播、脱口秀及互动节目等多元内容"进影院"的尝试,未能扭转2024年电影市场的低迷态势。资深导演的主导地位虽有所松动,但新生代导演尚未形成足以改变行业格局的力量。过去,知名导演往往意味着最强的票房吸引力,例如2019年周星驰执导的《美人鱼》通过"#我们欠星爷一张电影票#"的创新宣发策略,激发观众自发观影热情,最终成功刷新影史票房纪录。

随着时代发展,观众对知名导演的光环效应已逐渐理性看待,部分业界资深导演在2024年电影市场遭遇口碑与票房双重挑战。宁浩的《爆款好人》、陈思诚的《解密》、徐峥的《逆行人生》、乌尔善的《异人之下》、胡玫的《红楼梦之金玉良缘》以及陆川的《749局》等作品,均未能达到预期的市场反响,呈现出不同程度的评价下滑趋势。

曾备受期待的《逆行人生》因对骑手形象的塑造缺乏真实性而引发广泛争议,其过度煽情的手法被指脱离现实,未能真正触及新就业形态下外卖从业者普遍面临的生存困境与精神压力。

“赞美苦难、利用苦难”的“有害励志言论”悄然展现出大导演长期置身高处的优越感,既缺乏幽默,也未能真正激励人心。

观众如今更倾向于关注影片的内核价值,而非单纯仰仗导演的名气走进影院。面对年轻群体日益多元的审美取向,资深导演群体亦需正视这一趋势并深入反思,持续深耕创作领域。这种变化既构成对新生代导演的考验,也孕育新的发展机遇。然而令人遗憾的是,当传统名导主导市场的格局开始松动,具备市场影响力的新生代导演仍未能形成稳定的创作阵营。2024年电影市场数据显示,能够被观众铭记的导演数量有限,其中贾玲凭借《热辣滚烫》斩获年度票房冠军,邵艺辉则以《好东西》引发社会对女性议题的广泛讨论,成为突破传统的代表人物。

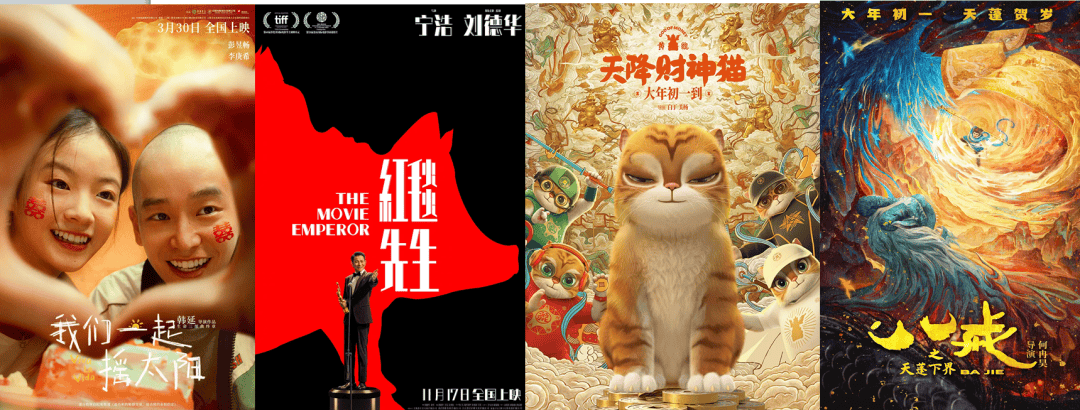

除了少数能够突破作品局限,以独特艺术气质赢得观众关注的导演外,绝大多数创作者仍难以摆脱对影片本身的依赖。这种人才断层现象,或许正是2024年电影市场整体低迷的重要因素之一。值得注意的是,档期依赖问题持续加重,喜剧类影片通过"喜剧 "模式形成市场主导地位,而春节档期则成为行业撤档现象频发的导火索,多部影片包括《我们一起摇太阳》《红貔:天降财神》《八戒之天蓬下界》《红毯先生》等选择撤档,这一状况被舆论戏称为电影行业的"撤档元年"。

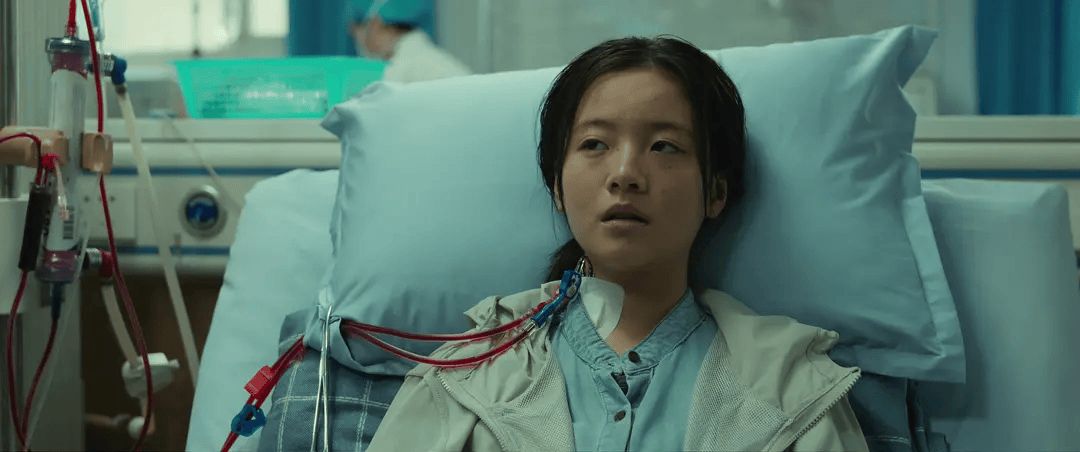

一年过去,这些影片的选片策略仍有争议。若选择留在春节档,则需与《热辣滚烫》《第二十条》等热门影片直接竞争,注定难以突围;而避开春节档又难以找到更具优势的档期。尽管李庚希凭借《我们一起摇太阳》斩获2024年金鸡奖最佳女主角,但频繁撤档的操作已使这一荣誉的含金量大打折扣。

2021年至2023年期间,春节档期持续约10天,各年度总票房分别为78.42亿元、60.39亿元及67.65亿元,均贡献了全年总票房的10%至20%。值得关注的是,2024年马太效应显著强化,Top1%的影片票房总和已超越全年总票房的三分之一,且这些高票房影片主要集中于春节档。这种对春节档的过度依赖,使电影市场呈现出'成也萧何,败也萧何'的两面性。

在冷门档期出现影片匮乏现象后,观众逐渐形成了仅在特定时间段观影的习惯,导致非热门时段的观影需求持续下降。这种观影模式的固化,一方面压缩了中小成本电影及文艺片等非主流类型在冷门档期的生存空间,另一方面也阻碍了电影市场本身的自然扩展。由此反映出2024年电影市场整体呈现温和发展态势。此外,对特定档期的过度依赖正在导致电影类型的趋同化发展。合家欢类喜剧电影与春节档的契合度更高,更容易实现票房突破。长此以往,制作方更倾向于在热门档期集中推出具有市场保障的同类大片,而对新题材的开发与创新则缺乏重视,电影内容创作的生态平衡正面临挑战。

电影艺术的演变历程中,早期作品往往广泛借鉴文学、哲学、绘画及戏剧等传统艺术形式的表达方式。然而在当代,影片对生命本质的深度思考与人文精神的传达却呈现出弱化的趋势。喜剧作为时代情绪的晴雨表,越来越多的影视作品选择以诙谐幽默的手法和情感共鸣的构建,成为大众释放情绪压力、寻找心理慰藉的主流载体,这种趋势也无可非议。

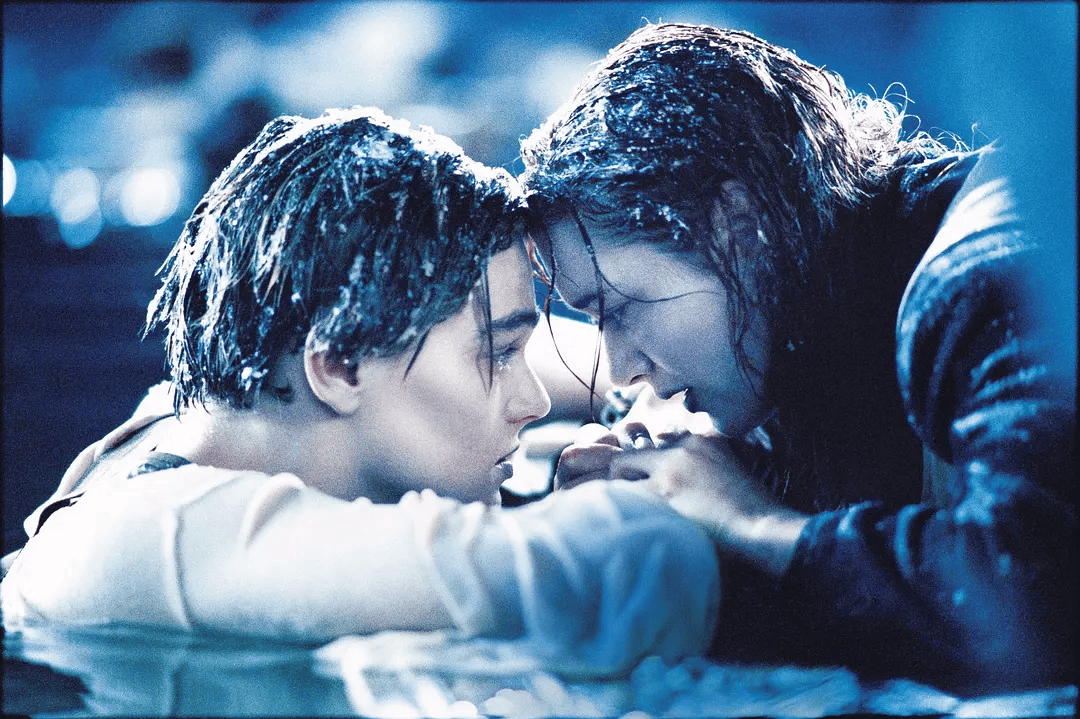

当消费主义、市侩文化与娱乐至死盛行时,电影未能以艺术姿态回应社会潮流,反而在"百家争鸣"的创作生态中逐渐演变为喜剧类型"一家独大"的市场妥协,这种现象难免引发对行业走向的深思。面对"一年不开张,开张吃一年"的短期效益诱惑,还是坚持细水长流地深耕内容创作,成为所有创作者需要认真考量的命题。值得关注的是,在新片市场活力不足的背景下,老片重映现象愈发频繁,2024年内地市场出现了超过30部影片的重映热潮,其中包括《哈利·波特》系列八部连映、新海诚导演的《你的名字》再度引进,以及《这个杀手不太冷》《如父如子》等影史经典作品的重映,形成鲜明的对比。

在宣传推广和发行策略上,重映电影多选择兼具高人气与良好口碑的经典作品,相较于新片可更有效地节省成本。然而,这些经典影片的再度上映,却未能再现当年《泰坦尼克号》《阿凡达》重映时观众因情怀而踊跃观影的现象。

有网友直言,如今电影院的片源几乎断绝,与录像厅无异,令人不禁感叹“炒冷饭”的无奈。尽管票房数据表明老片重映或可缓解低迷态势,但收效甚微,未能真正扭转市场颓势。面对观众日益挑剔的审美和网络观影的便捷性,用户是否愿意为重复观赏旧作而走进影院,答案无须多言。好莱坞大IP续作亦难挽颓势,愿意仅因怀旧情怀而消费的群体,正逐渐萎缩。

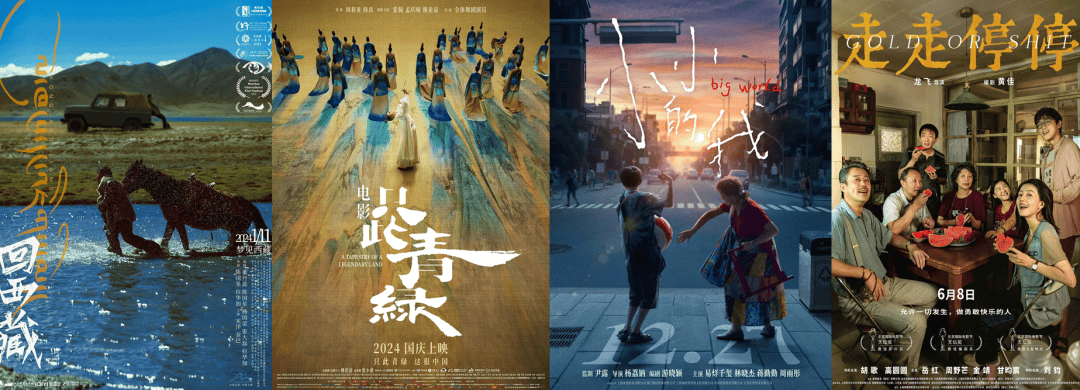

在国产电影整体票房表现平平的背景下,仍可见微光闪烁的希望——那些虽未跻身票房前列,却持续开掘新题材的国产类型片。据国家电影局发布的2024年中国电影市场数据,全年总票房中,国产影片贡献334.39亿元,占78.68%;票房前十影片中,国产片占据8席;全年票房过亿影片共79部,其中55部为国产作品。《雪豹》《回西藏》《走走停停》《再会长江》《只此青绿》《小小的我》等影片,以传统文化、东方美学、生命哲思与平民叙事等多元领域为切入点,获得了观众的广泛青睐。

《出走的决心》与《好东西》通过细腻的情感刻画重新诠释了当代社会的两性互动模式,推动了"她时代"的影像叙事发展,激发了普通女性观众对自我价值的重新思考;台湾电影《周处除三害》在暴力叙事中暗藏对存在意义的哲学探讨,其表面的激烈冲突下实则蕴含着对人性本质的深刻反思;《破·地狱》《九龙城寨之围城》等港片则从本土文化中汲取创作养分,以独特的叙事视角呈现青年群体在时代洪流中的精神困境,用创新表达挑战"港片已死"的刻板印象。

在平凡的日子里上映的中小成本影片持续取得成功,印证了电影艺术品质与创作实力始终是衡量其价值的核心标准。观众对现实生活的真实映射与多元表达始终抱有深切期待,正如电影院在黑暗中为人们打开通往想象世界的窗口,成为逃离重复日常、追寻诗意与激情的文化庇护所。这种双向的创作呼应,使电影持续作为文化创新最活跃的场域之一。面对产业发展面临的诸多困境,电影创作者更应以真诚回应观众需求,而市场回馈也将随之而来。2024年的电影市场呈现出一个明确信号:没有永恒的票房保证者,唯有优质内容才能成为经得起检验的票房基石。中国电影人亟需以开放姿态应对行业变革,在遵循市场规律中探索创新路径,切实满足观众从被动观影到主动欣赏的深层需求。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -