资讯分类

张桂梅没救出来的女孩,沦为“廉价子宫” -

来源:爱看影院iktv8人气:688更新:2025-09-09 05:17:03

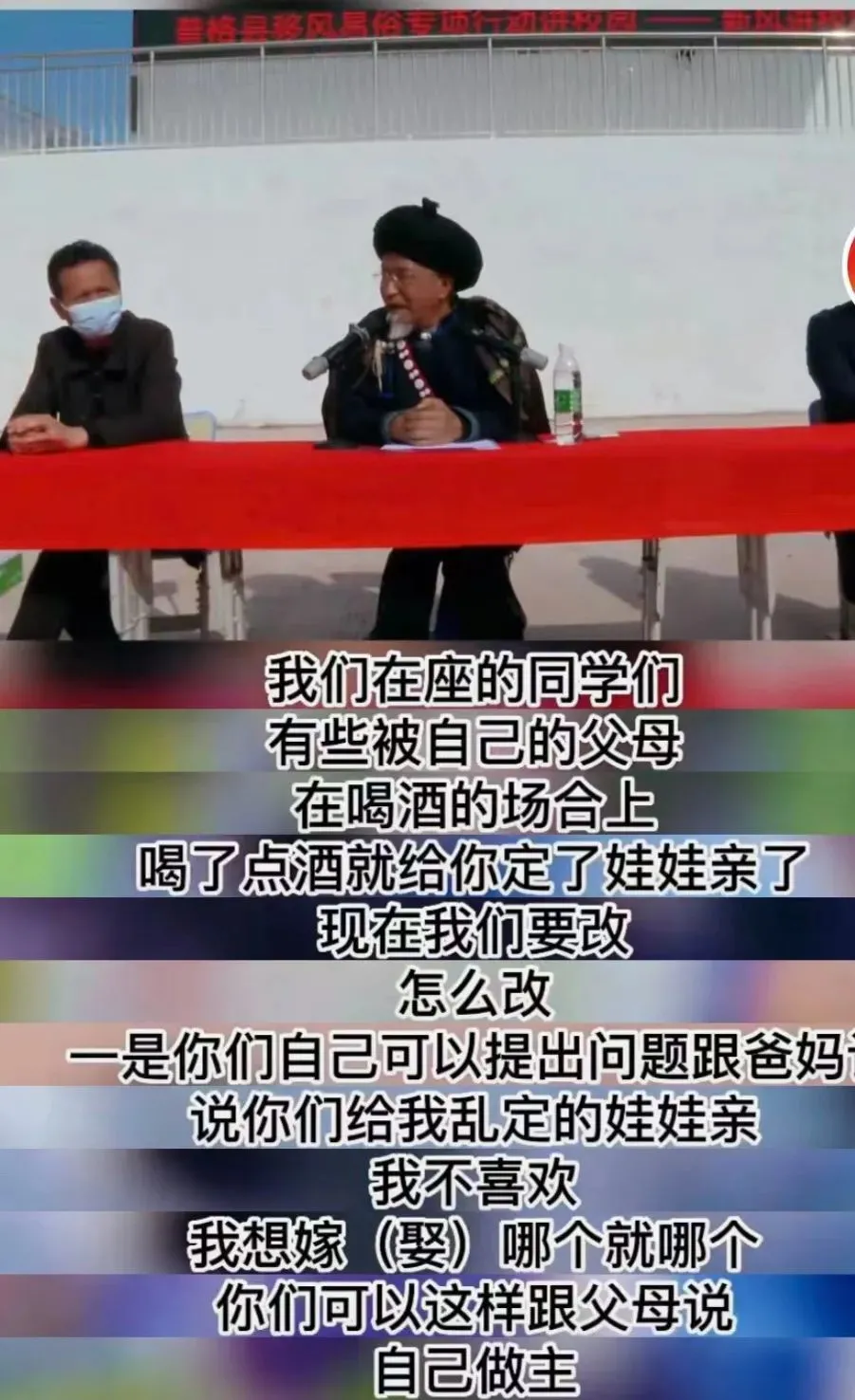

一位00后彝族女孩在网上分享了自己的遭遇,她来自四川凉山,现年22岁。据她描述,自出生起便被安排了娃娃亲,17岁时被迫踏入婚姻殿堂,18岁则遭遇男方强迫发生关系的困境。当她试图结束这段婚姻时,却面临需自行赔偿男方27万元的沉重压力。

近日,一段由@彝家女儿发布的视频引发广泛关注,部分网友质疑其存在博取同情获取钱财的行为,并评论称“在这个时代竟然还有这样的事”“为何没有采取任何反抗措施”。网络暴力现象持续加剧。11月16日,该女孩手持身份证再次出镜,明确表示若此前陈述存在不实之处,愿依法承担相应责任,呼吁公众停止网络攻击。目前,相关情况已引发官方关注,有关部门正介入调查。

图源:南昌晚报,“娃娃亲”这一传统如今听起来似乎已渐行渐远,仿佛只是历史长河中的一抹封建尘影。

在相关视频的评论区,许多网友分享了相似的经历:"我室友曾被安排娃娃亲,最终因家庭经济压力被迫解除婚姻";"在凉山支教期间,曾遇到五年级学生因早婚问题向老师请假离校"。

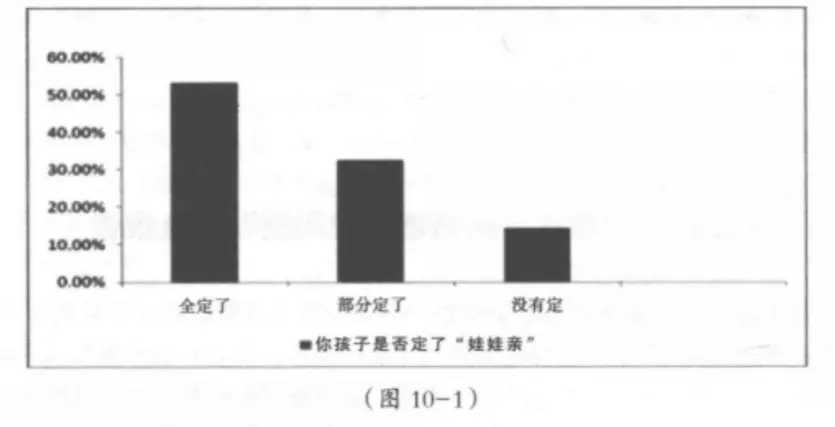

尽管这一说法源自抖音平台,但并非毫无依据。事实上,"娃娃亲"现象在凉山彝族聚居区仍较为普遍。学者曾于凉山彝族自治州喜德县11个乡镇开展"孩子婚姻娶嫁"相关调研,数据显示在受访的646位家长中,有53.23%表示所有子女均已订立娃娃亲,32.54%的家长称部分子女已完成婚约,仅有不足14.23%的家长表示子女尚未涉及此类婚姻安排。

针对四川彝族聚居区居民生存现状的量化研究最早可追溯至2010年开展的专项调查。值得关注的是,时隔十余年,我国政府于去年5月出台了《凉山彝族自治州移风易俗条例》,这一政策举措与早期的生存状况研究形成了重要呼应,体现了对民族地区社会发展的持续关注与系统性治理。

婚姻行为规范中明确包含"抵制无效婚姻"、"禁止干涉婚姻自由"及"不得迫使未成年人结婚或为未成年人订立婚约"三大核心原则。在凉山州政策推动下,各地正积极推行移风易俗行动,其中"娃娃亲"的解除成为重要环节。通过父母现场签署退婚协议、退还礼金等仪式化操作,2022年6月布拖县官方统计显示已自主解除733对早婚。值得注意的是,解除对象的年龄跨度极大,从3岁幼童到16岁青少年均有涉及。这一数据仅反映单个县的现状,而政府层面的强制干预则标志着这一现象的转变。然而,据《南方周末》去年报道,在布拖县甚至能轻易找到经历过"娃娃亲"的群体,无论是普通民众还是基层工作人员,其亲属网络中普遍存在此类传统婚约。在都市语境中,"娃娃亲"或许只是茶余饭后的谈资,但对彝族女性而言,这却是关乎生存的真实困境。

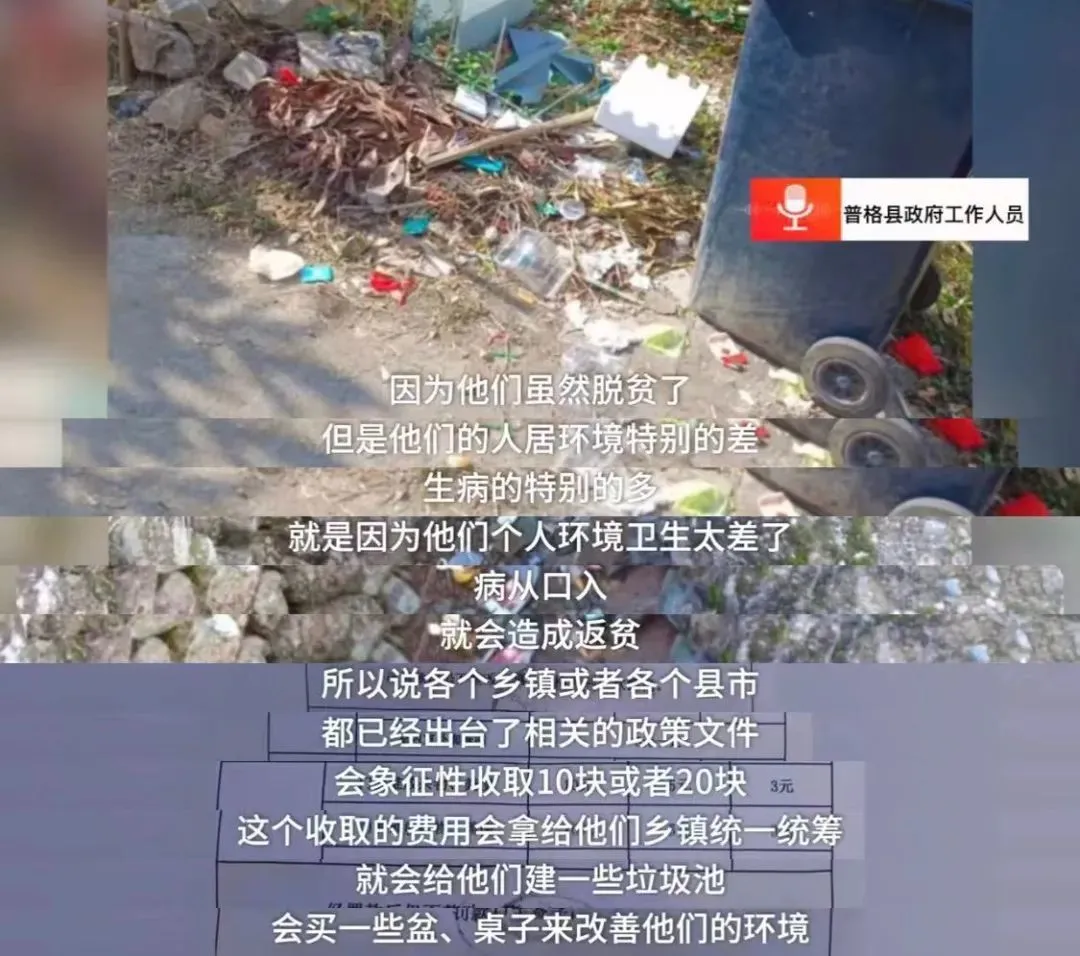

凉山地区作为我国彝族人口最多的聚居区,过去长期面临“贫困”这一主要挑战。近年来通过大规模扶贫政策,凉山的物质条件已显著改善,但思想层面的脱贫仍面临诸多挑战。前段时间,一则关于“四川某地规定不叠被子罚款10元”的热搜引发关注。表面上看这一规定颇为离奇,但实际新闻并未明确说明,该政策源自凉山普格县——昔日的国家级贫困县。其制定初衷是为了防范“返贫”风险。

图源:@大河报 这种思想上的滞后性,致使与时代脱节的婚俗传统依然存续,其中"娃娃亲"现象尤为典型。有观点认为,彝族社会"距离历史太近",这里的"历史"特指其奴隶社会形态。在1956年民主改革之前,凉山地区仍处于严格的等级制奴隶社会中,彝族社会传统上分为土司、黑彝、白彝、阿加、呷西五个阶层。前两类属于贵族阶层,后三类则为奴隶阶层。由于血统隔离的严格规定,不同等级之间存在婚配禁令。为确保家族血脉的纯粹性,彝族传统遵循"姑舅表优先婚"原则,这种制度也成为"娃娃亲"现象长期存在的社会基础。

图源:《索玛花叙事》在传统彝族社会中,女性的婚姻命运往往被家族制度所束缚。女孩自出生起便被视作舅舅或姑姑家的潜在儿媳,若未能被姑舅家庭接纳,便可能面临另嫁他人的困境。这种观念使得"娃娃亲"成为常见现象,通常以表兄妹配对为主,而缔结娃娃亲也被视为家族荣耀。若某家新生女婴无人问津,外界会认为该家族社会地位低微。订亲仪式中,男方需向女方家庭支付高额彩礼,即所谓的"身价钱",其金额与家族等级呈正比关系。一旦收下彩礼,便意味着退婚或离婚需支付双倍甚至更多赔偿,使女性在婚姻中丧失了主动选择的权利。更严峻的是,彝族早婚传统导致9至19岁成为女孩普遍的婚配年龄,她们在稚嫩的年纪便要直面现实:母亲的女儿不过是可交易的物品。这种无奈与压抑,最终凝聚成哀婉动人的"哭嫁歌",以歌声形式流传至今,承载着字字血泪的民族记忆。

世间最无情的莫过于父兄,亲生的骨肉啊;骨骼化作黄金,血液酿成美酒,血肉成为盘中餐;唯有女儿无奈远行。

随着民主改革的推进,受《婚姻法》对直系血亲及三代以内旁系血亲结婚的明确禁止规定影响,"娃娃亲"现象逐渐减少,近亲结婚基本消失。然而传统婚俗中的"姑舅表婚"仍存,取而代之的是父母与亲友自主协商的婚配方式。2006年,《凉山日报》曾刊发《12岁小女孩要结婚》的报道,讲述12岁女孩阿芝因父亲酒后赌约而被迫订亲的案例。据文中描述,当时婆家已提出迎娶要求,若拒绝婚事则需支付高额赔偿金,而家庭经济状况难以负担。经过17年的社会变迁,这种传统订亲模式依然在部分地区延续。如今凉山地区的中小学通过"移风易俗"主题宣讲会,教育学生树立自主婚恋观念,明确告知若父母以酒后行为为由擅自订立娃娃亲,应当勇敢拒绝。

图源:@普格融媒 那些教育工作者或许深谙此类困境——无数少女因家庭压力被迫中断学业,被安排早婚早育,最终在繁重的家务与生育负担中度过短暂人生。这种代际传承的悲剧,远不止"娃娃亲"所能概括。在彝族传统婚姻体系中,已婚女性往往被视为夫家的重要财产,为防止财产外流,曾长期实行转房制。当丈夫离世后,妻子需改嫁至家族内其他男性,包括兄弟、叔侄甚至公公。唯独失去生育能力的女性可免于这种命运。值得注意的是,婚姻当天若新娘拒绝入室,周围人不仅不会制止,反而视其为贞洁的象征,而新郎的强行占有则被理解为力量的体现。这种将婚姻异化为财产交易的习俗,实质上构成了以压迫为核心的传统文化范式。

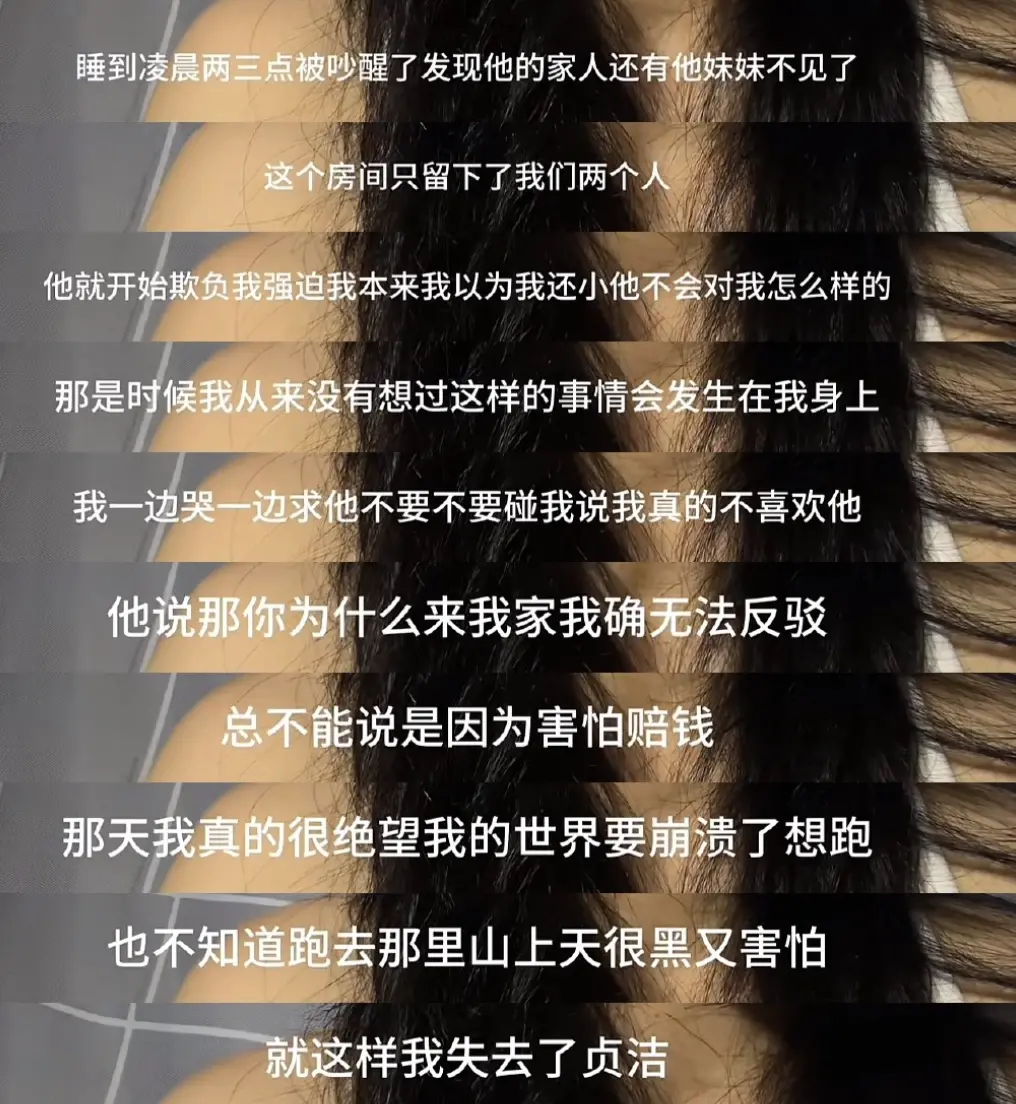

随着婚姻制度的演变和现代婚恋观念的传播,尽管父母包办及强迫性婚姻现象已明显减少,但彝族社会中“重男轻女”的思想仍顽固存在。在当地传统中,“女儿是他人家养的”这一观念深入人心。当彝族女孩年满17岁时,家族会为其举行“换童裙”仪式,这既是成年礼,也暗含着象征性的婚姻习俗——将女孩“嫁”给一棵树或一块石头,以此完成从少女到待嫁之女的身份转换。

学者刘世风在其论文《索玛花的叙事》中提出,“换童裙”仪式象征着女孩从童稚阶段向成年社会角色的过渡。该仪式完成后,女儿将脱离娘家原有的社会参与体系,同时失去与祖籍的关联。直至完成婚姻归属,她才会被纳入夫家所在的家族体系。当地流传着一句谚语:“女大十七岁,从前的家不是她的家,从前的劳作不是她的劳作。”在大凉山彝族农村社会中,女性的生存价值长期被限定在日常劳作、生育与育儿等传统职责范围内。幼年时期需承担照护弟妹与协助农事的义务,待年龄增长后则被要求履行婚姻责任,进入新一轮的生育与育儿循环。

正如《凉山叙事》作者罗伟章指出的,“奴隶制虽已化为历史概念,但其思维残余仍在全球范围内普遍存在。”这种根深蒂固的社会观念,使得彝族女性长期面临着生存困境。令人印象深刻的案例莫过于去年那则彝族男子寻亲的事件——其20岁妹妹遭受丈夫家暴后离家出走,引发全网关注的寻人行动,折射出传统桎梏与现代法治之间的激烈碰撞。

一篇以寻人名义发布的寻人启事背后,隐藏着令人咋舌的真相:哥哥并非因亲情而寻妹妹,而是担忧若寻不到,需向妹夫赔偿双倍彩礼。然而这笔彩礼,却早已被他用作自己成家的费用。更令人震惊的是,妹妹在16岁便已出嫁。在事件引发热议后,哥哥的种种辩解更是语出惊人:"凭什么认为妹妹的彩礼被用来娶老婆?你妹妹出嫁时难道没带来嫁妆吗?""难道妹妹是白送的吗?"

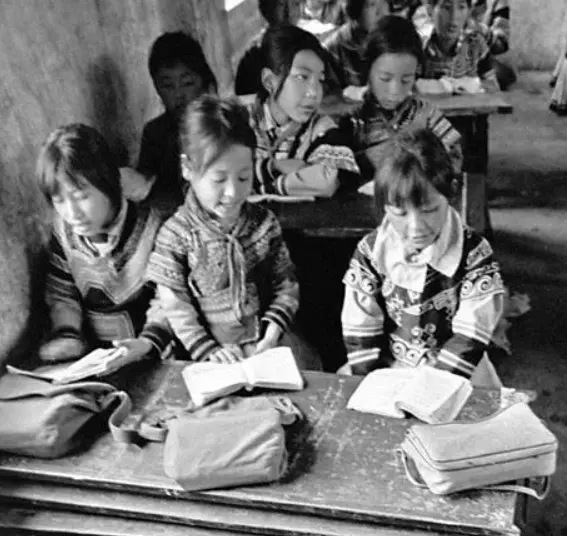

2023年2月,一则关于"16岁少女逃婚事件"的报道引发关注。该少女来自四川凉山地区,为逃离婚姻安排,独自前往广东务工。然而男方组织人员将其寻回,意图强行带返四川老家。在返程途中,少女以如厕为由向服务区工作人员求助,哭诉"我爸妈把我卖给他们的"。因求助及时,最终成功解除婚约。尽管并非所有离乡少女都能获得同样幸运的结局,仍有无数16岁的姑娘仍在逃亡之路上挣扎。令人动容的是,也有不少离乡女孩选择重返大山,致力于帮助更多同龄人走出困境。20世纪90年代,为改善女童入学难问题,凉山地区设立了彝族女子班。1992年,新华社记者曾到凉山普格记录首期女子班的教学场景,而在2016年重访时,24年前曾坐在教室里听课的沙诺,已成长为站在讲台上的教师。

数年后重返校园的沙诺,如今以教师身份站上了讲台。那些曾从大山走出的彝族少女深知,唯有教育才能撕开命运的桎梏。然而这条通往希望的道路上,始终横亘着需优先抚养的兄长弟妹,以及以女儿为代价换取儿子婚姻的沉重枷锁。

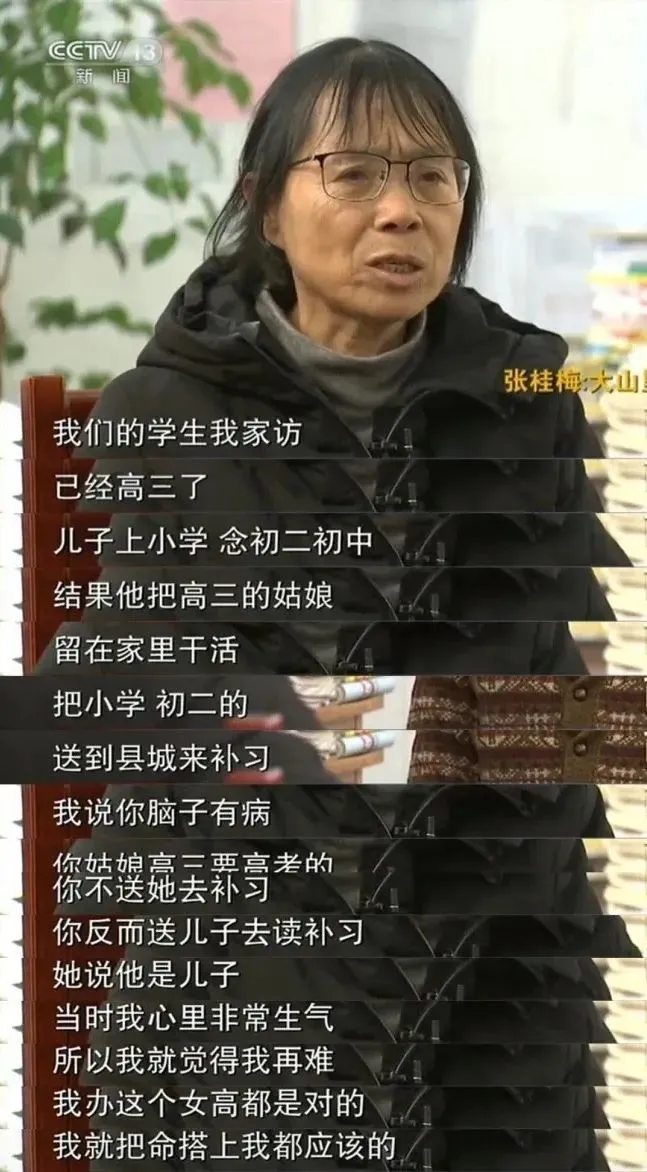

图源:《索玛花的叙事》女性的骨血往往在原生家庭中被过度索取,随后又在婚姻中成为丈夫家庭的附庸,待年老体衰时更是被儿子家庭边缘化。令人深思的是,当张桂梅校长创办女子学校时,也曾遭遇"重女轻男"的舆论质疑。然而现实揭示了一个残酷的真相:女性作为人口构成的一半,却长期处于社会地位的二等公民境遇,承受着系统性的权利剥夺与价值贬低。

张桂梅对仅招收女生的教育模式作出回应,指出女性地位的提升已被视作衡量一个民族文明进步的重要标尺,这一认知已深入人心。她强调,彝族女孩的教育不仅关乎个人命运,更承载着整个民族的未来。这些女孩并非需要被解决的难题,而是突破困境的关键力量,是斩断贫困链条的锋利武器。唯有赋予她们自由发展的空间,才能让生命之光真正绽放。点亮'在看'标志,愿每一名彝族女孩都能昂首阔步走出大山,不再徘徊于命运的边缘。让我们共同期待那一天早日到来,用更快的速度迎来改变。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -