资讯分类

《胜券在握》为什么没有“扬名立万”? -

来源:爱看影院iktv8人气:159更新:2025-09-09 19:53:54

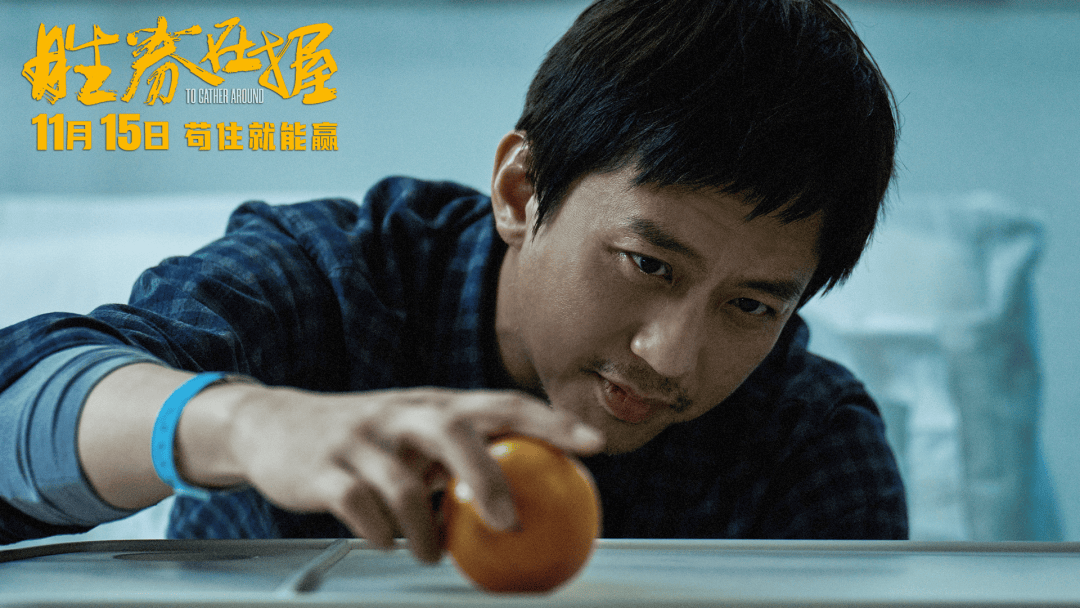

随着职场压力持续攀升,"牛马"这一群体正在成为社会关注的焦点,而以职场为题材的"牛马电影"也逐渐走入大众视野。作为知名导演刘循子墨继首部作品之后的又一力作,电影《胜券在握》携手演员邓超,将互联网大厂作为现实主义戏剧的舞台,通过"与我有关"的叙事视角,讲述了一位被企业暴力辞退的普通员工与冷酷雇主展开激烈对抗的故事,深刻揭示了当代职场中的生存困境与人性博弈。

上映一周后,《胜券在握》票房刚突破十亿大关,据猫眼专业版预测,该片票房有望达到3.05亿元。这一成绩远不及其前作《扬名立万》的票房表现,后者总票房是其三倍之多。影片豆瓣开分6.7分,多数观众给出了三颗星的评价。尽管市场反响未达预期,但该片依旧是一部具备一定水准的商业作品。刘循子墨延续一贯风格,叙事手法克制、反转出人意料,但表面的幽默之下,实则蕴含对现实的观察与理想主义的思考。然而,为何《胜券在握》未能复制《扬名立万》的成功?若曾观赏过《扬名立万》,便能理解刘循子墨导演对严肃叙事的排斥。故而,即便题材触及大厂裁员这样令人压抑的现实问题,导演仍选择以轻盈幽默的方式呈现。影片英文名"To Gather Around"意为"围炉夜话",象征着人们在困境中凝聚力量、以理想抵御现实的attempt。作为核心人物,白胜(邓超饰)的工号为11,在"奥传司"仅有四位程序员的背景下,他始终坚守岗位。十年如一日的付出,却始终未能晋升至管理层,这种职业困境与身份焦虑成为影片的重要情感支点。

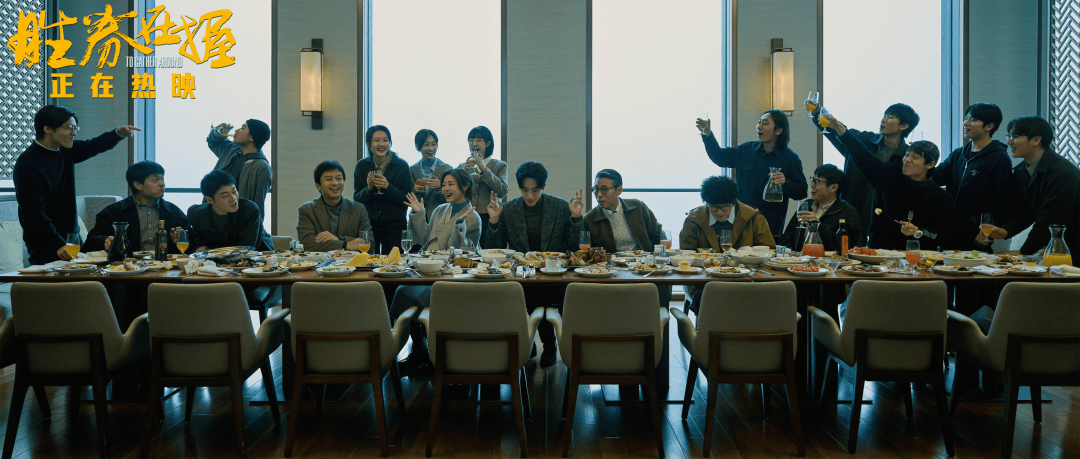

令人无奈的是,即便连续十八个月全勤,也难以抵挡公司冰冷的裁员评估。背负父亲债务的白胜苦等800万期权兑现,却在关键时刻遭遇变故。为争取生存机会,他暗中策划了一场惊天骗局——通过制造掌握核心技术的假象,成功迫使公司撤销裁员决定并恢复其职位。作为回报,公司特许其成立独立运营的"泡泡工厂",赋予其在奥传司内部招揽人才的权限。随着这个秘密项目的推进,被卷入其中的群体逐渐显现:遭遇职场歧视的怀孕女HR、怀才不遇的孤僻程序员、长期缺席家庭的公关达人,以及默默无闻的基层员工们。在科技巨头的阴影下,这些被边缘化的职场人意外构建起一个独特的乌托邦,这里没有官僚体系的束缚,没有权力斗争的漩涡,只有纯粹的协作与共同成长。当"泡泡"逐渐膨胀,他们用自创的生存法则,在冰冷的办公环境中开辟出一片温暖的天地。

泡泡工厂的建立,表面像是企业为即将失业的员工打造的最后幻想,实则暗含对现有职场生态的深刻批判。当白胜在创业初期不经意间说出"我要夺回那段耗尽青春的劳动"时,已然道出了对时代浪潮下个体命运的强烈抗争。尽管多数人在重复的劳作中逐渐丧失斗志,但只要内心仍存不甘,团队的凝聚力便能持续生长。白胜带领的团队在日复一日的协作中凝聚成默契,这份源自底层的温暖情谊,悄然在泡泡工厂的每个角落绽放。

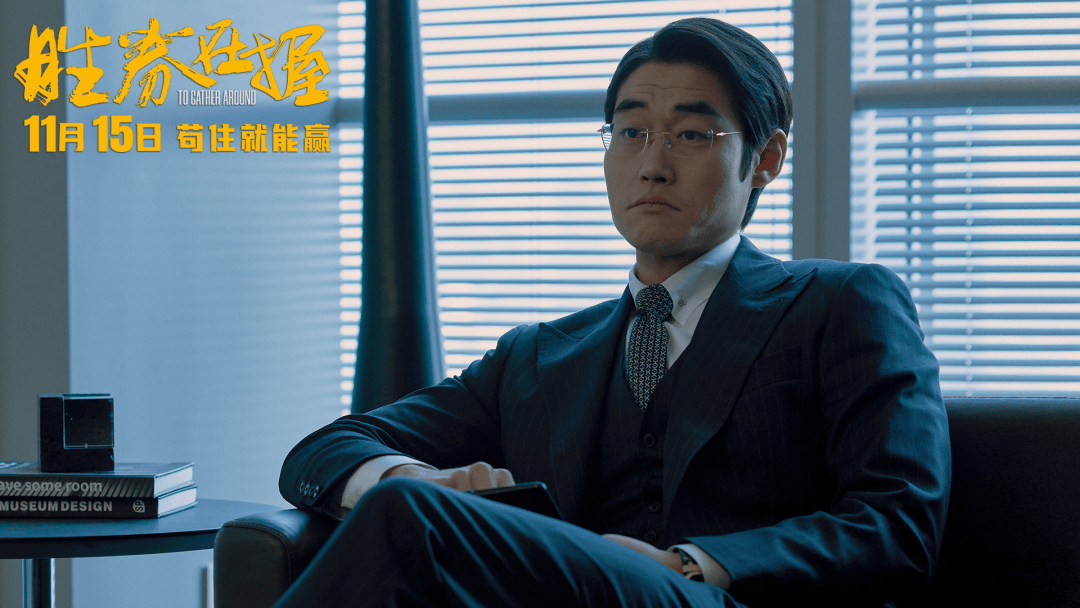

这份久违的善意,让原本针对泡泡工厂的外部监事转变为"大家庭的一员";这份善意,促使白胜摒弃个人利益,选择与团队共担风险;这份善意,也让伙伴们选择包容与支持,陪伴他走到终点。这种与互联网大厂惯常行事风格格格不入的温情,既是主创团队以真诚换取共鸣的尝试,也承载着导演在探讨裁员议题时最朴素的人文关怀。相较之下,《胜券在握》的故事并非传统职场爽文。它的核心爽点不同于《年会不能停!》中那种通过对抗领导获得解放的快感,而是以深度现实主义的笔触,对职场生态进行犀利的讽刺。影片中奥传司的设定堪称复合体——将互联网大厂的内卷文化、国企的官僚主义、外企的功利主义等多重弊病巧妙缝合。这种设定注定了剧情必然呈现出双重叙事:明线展现主人公对理想的执着追求,暗线则直指职场中令人窒息的现实困境。白胜看似精明地利用中层管理者不愿背锅的心理重返公司,却不知自己早已沦为高层权力博弈的牺牲品。而正是这场内部斗争,导致团队耗时研发的AI原型机被彻底摧毁,折射出职场生态中理想与现实的尖锐对立。

“泡泡工厂”作为内部成立的子公司,实质上是企业采取的隐秘裁员策略,即通过组建前景黯淡的项目组,促使员工主动辞职。白胜始终执着于象征“幸福承诺”的期权激励,这卻成为其被裁解的直接诱因。即便最终泡泡工厂在AI竞赛中斩获一等奖,这一成就也并非源于白胜对“赢一次”的期待,而是董事长为维护企业颜面,依靠多方关系筹措的成果。

贯穿全片的讽刺意味,让观众在会心一笑的同时不禁陷入对现实的深思。尤其当打赢恶意裁员官司的白胜踏入昔日同事创办的"泡泡工厂"面试现场,面对"M6"的职位要求,对方轻描淡写地回应"我们小公司可养不起",这种反差令人啼笑皆非却又心酸。那些经历过大厂裁员的职场人,或许能从这段对话中找到共鸣。更耐人寻味的是,当"泡泡工厂"的招牌愈发耀眼,人们开始质疑:这不正是当年那个理想主义的奥传司吗?这场看似充满希望的职场跃迁,是否正重演着令人不安的循环?

《逆行人生》以现实主义风格呈现,聚焦中产阶层的阶层滑落,描绘了一对中产夫妇在遭遇生存困境后被迫转向底层工作的生活轨迹。与前作相比,《胜券在握》在理想与现实的平衡上展现出更成熟的表现力。然而从市场反响来看,这类以现实议题为核心的影片仍面临挑战:其对社会现实的刻画往往流于表面,既难以引发观众的情感共鸣,也欠缺成为时代声音的说服力。

此类作品虽易引发观众共鸣,却也存在引发反感的风险。一方面现代人生活压力本就沉重,观众普遍不愿在观影过程中承受额外的精神负担;另一方面当电影过度聚焦职场困境时,容易招致"你们这些208上过班吗?"的质疑声浪。观众需要的是情绪出口与社会话题的映照,而具有话题性、热点性与议题性的影片恰恰能激发更强烈的共鸣效应。作为新兴题材的'牛马电影',在释放群体情绪方面具有独特价值,但创作者仍需在真实与艺术、批判与共鸣之间寻求精准平衡,才能真正打动受众。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -