资讯分类

还没上映就火出圈,她又要赢麻了 -

来源:爱看影院iktv8人气:312更新:2025-09-18 10:31:59

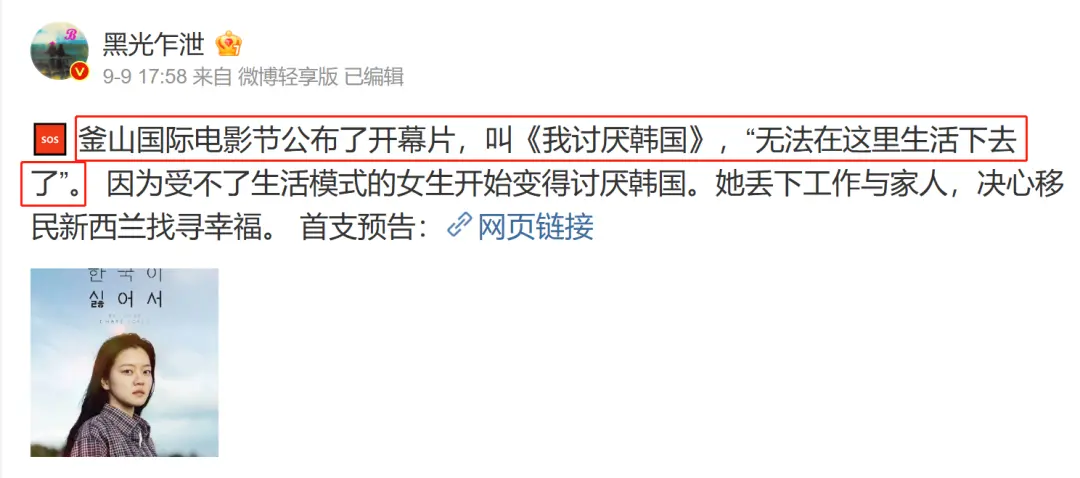

一部韩国电影在正式上映前便引发广泛讨论,其极具反差感的片名《我讨厌韩国》成为热议焦点。该片被确认为釜山国际电影节开幕影片,将于10月4日面向全球媒体进行首映。

仅凭片名的公布便引发全网范围内的激烈讨论,这种直截了当的表达方式令许多网友产生疑惑——为何韩国人会对自己的国家抱有如此复杂的情感?

细思之下,这一现象并不令人意外。作为以"敢拍"闻名的影视制作国,韩国电影中对本国社会问题的批判性审视始终是其创作传统。从《杀人回忆》中对韩国国土狭小的调侃,到其他作品对现实议题的直面,这种自我解构的表达方式在韩国影坛屡见不鲜。

电影《恐怖直播》中,角色对韩国国民生活的困顿与压力表达了强烈的批判态度。

《辩护人》通过展现司法系统中的权力干预与制度性缺陷,揭示了韩国法律体系在公正性与独立性方面的严重问题。

电视剧《南山的部长》通过其剧情揭示了韩国历史上一段涉及总统遇刺的敏感事件,这一设定成为推动故事发展的重要背景。

令人意外的是,这些作品却意外成为风靡全球的爆款佳作。韩国社会对国家的复杂情感,似乎已逐渐演变为民族的文化符号,在国际舞台上持续产生影响力。借此契机,我想与大家探讨——韩国人究竟为何会抱持如此强烈的情感。

「恨」在韩国文化中具有特殊内涵。这并非单纯的情绪宣泄,而是韩国人自身对文化本质的思考。这种情感模式并非现代产物,而是沉淀在民族文化基因中的深层特质。电影《西便制》作为国民经典,其地位类似《霸王别姬》在中国文化中的意义,两部影片均诞生于同一年。影片深刻揭示了韩国传统艺术中清唱的独特价值,也映射出「恨」如何成为生活的重要组成部分。生活本质上是情感的积淀,而这种积淀同样塑造着文化的面貌。

此处所指的「恨」并非指那种直白的敌意,而是一种深植于民族心理的复杂情感,其中交织着遗憾、悲痛、屈辱与自责等矛盾情绪。这种情感往往超越对个体的怨怼,更多体现为对国家命运的深切关注与自我怜悯,成为韩国社会一种普遍存在的精神共鸣。其根源不仅在于历史创伤的记忆,更与集体意识中对文明进程的反思密切相关。

20世纪初,朝鲜半岛被日本帝国吞并,长达数十年的殖民统治给韩国社会留下了深刻的创伤。这种历史记忆逐渐在银幕上凝结成强烈的民族情绪,催生出一批以抗日为主题的文化作品。在电影《暗杀》中,全智贤饰演的义烈团狙击手形象极具代表性,她孤身执行刺杀任务,将个人命运与民族救亡紧密相连,折射出韩国社会对殖民历史的集体记忆与反抗精神。

影片《军舰岛》以震撼人心的方式深刻揭露了日本侵略者在战争期间犯下的滔天罪行。其中,年仅十岁的少女被迫成为慰安妇的悲惨遭遇令人触目惊心,韩国平民则被剥夺基本人权,遭受系统性奴役与压迫,在极端恶劣的环境下持续劳作。

电影上映期间,日本政府坚持否认相关指控,认为影片中描述的劳工压迫问题系无中生有之说。然而面对韩国社会的强烈抗议,当地网民自发发起募捐行动,并制作了一部名为《军舰岛的真相》的视频宣传片。该影片被投放至纽约时代广场,累计播出次数突破7000次。

然而,韩国的积怨并未因此终结。1945年随着日本战败不可避免,朝鲜半岛的命运被卷入美苏两大阵营的战略博弈,最终被迫划分为南北两个政权。作为战胜国却遭遇如此分割,这种屈辱感自然催生了深重的民族仇恨。

韩国影视创作中深刻体现着38线分界所象征的南北民族分裂带来的沉重无力感。以朝鲜战争为历史背景的电影《太极旗飘扬》中,导演姜帝圭巧妙地避开了对战争场面的直接呈现,转而通过双胞胎兄弟在时代洪流中的沉浮际遇,揭示了战争对普通民众命运的无情碾压与历史进程的不可逆性。

朝鲜战争结束后,韩国仍难以摆脱依附地位。战争导致经济体系濒临崩溃,大量人口被迫迁移,国家前途一度陷入绝境。此时,美国的援助成为扭转局势的关键力量。韩国后来被誉为的「汉江奇迹」经济发展,实际上建立在美国长期战略支持的基础之上。这种特殊的历史关系使得韩国社会对美关系始终笼罩在复杂的依附与抗拒情绪中,形成独特的矛盾心理。

回顾韩国「恨」文化的历史演变,其呈现出从不甘屈辱到无力反抗,最终陷入沉默困境的复杂轨迹。正如韩国前总统金大中所言:「在我看来,朝鲜文化已逐渐演变为一种「恨」文化,在漫长的历史进程中,我们始终被「恨」所缠绕。」

随着时代的演进,韩国社会中"恨"的内涵发生了显著转变。从前对弱势国家处境及殖民统治的不满,主要指向外部因素;而当代的"恨"则更多集中于对本国体制的批判,这种情绪逐渐演变为对国家本身的抵触,即所谓的「恨国」现象。

2010年前后,"地狱韩国"这一网络用语在韩国互联网上掀起了热潮,成为网民表达对社会不公现象不满的重要方式。面对难以撼动的系统性问题,人们将积压的怨愤转向文艺创作领域,通过影视剧构建出对现实的批判性镜像。其中,《熔炉》作为具有代表性作品,深刻聚焦于未成年人保护这一社会议题。

《举报者》是一部揭露学术不端行为的纪录片,深入剖析了科研领域中存在的腐败问题,引发社会广泛关注和深刻反思。

《断箭》通过犀利的叙事揭示了维权之路的重重阻滞,以隐喻手法控诉社会对个体权利的漠视。影片在展现困境的同时,以深刻的社会批判引发观众对制度性缺陷的反思,促使人们重新审视权力与弱势群体之间的博弈关系。

今年引爆话题的《黑暗荣耀》以极具张力的叙事,将「恨」的多维肌理展现得细腻入微。文东恩在校园暴力的阴影下淬炼出的复仇意志,既是对过往伤痛的反抗,亦成为生存的支撑。当她亲手将施害者推向深渊时,短暂的快意背后,却暗藏着更深的自我撕裂。即便故事最终呈现某种救赎的曙光,文东恩内心的伤痕依旧如镜中倒影般无法消散,而这份「恨」最终也沉淀为难以驱散的自责与宿命感。

在《恐怖直播》中,总统为维系个人形象拒绝承认错误,其对生命的漠视与冷酷态度令人不寒而栗,深刻揭示了权力至上背景下人性的扭曲与社会的悲剧。

在财阀集团的联手之下,这些权贵阶层宛如韩国民众无法撼动的庞然大物。伴随韩国社会阶层固化的加剧,普通民众对他们的积怨日益加深。近年来,影视剧创作重心悄然转移,从展现豪门奢靡生活的叙事,转向描绘对财阀集团的反抗与复仇。例如《老手》中,刘亚仁饰演的冷酷无情的财阀角色,凭借其操控权势、荒淫奢侈的特质引发广泛共鸣,最终在法律正义的制裁下走向覆灭。

在《寄生虫》中,奉俊昊通过尖锐的叙事深刻揭露了中产阶级的伪善本质。他们以优雅的举止和慷慨的姿态构建起光鲜的表象,却在光鲜的外表下展现出令人不安的虚伪姿态。这种表面的善良往往只是精致的谎言,对底层的施舍如同精心设计的表演,实则暗藏阶层区隔的冷漠与优越感。

在私下场合,他们的表现却与公开时大相径庭。目光中满是嫌弃之意,暗地里对他人怀有讥讽,认为其身上弥漫着一股难以言喻的寒酸气息。

宋康昊在作品中呈现的血腥屠杀场景,实质上是通过「解恨」实现的一种情绪宣泄。韩国影视剧中的「恨」并非旨在解决现实矛盾,而是构建起一种让观众在特定社会情绪背景下,得以释放内心积怨的审美机制。这种艺术表达通过戏剧化冲突为观众提供情感出口,使他们在观看过程中完成对现实压力的象征性对抗,从而获得心理满足。

近日,由同名文学作品改编的电视剧《我讨厌韩国》因引发广泛争议而备受关注。剧中女主角在开场便揭示了其对韩国社会的复杂情感——她直言不愿在韩国生活,原因在于在这个国家,她始终感受到自身缺乏竞争力,仿佛一个即将被淘汰的过时物种。

故事的女主角出生于一个普通家庭,外貌并不惊艳,学历也并无特别之处,日常工作更是平凡无奇。虽然与男友感情稳定,但在韩国这个物欲横流的社会里,她的存在始终难以得到对方家族的认可。经历了漫长的内心挣扎后,她最终意识到自己无法在这样的环境中继续生活下去。

当前,韩国许多年轻人正深陷类似的困境之中。在高失业率与就业歧视交织的环境下,超长工时已成为常态,而根深蒂固的阶级固化更让人难以突破社会阶层的桎梏。他们普遍认为,未来早已注定,难以期待任何转机,这种无力感甚至蔓延至对基本人际关系的否定——所谓的「五弃时代」,意味着爱情、友情、亲情、婚姻乃至对国家的认同都在被现实抛弃。

李沧东执导的电影《燃烧》深刻展现了当代韩国青年群体的生存困境,通过两个截然不同的生活阶层呈现出社会图景——富裕阶层在物质丰裕中陷入精神空虚,而经济弱势群体则在现实压力下滋生强烈不满,这种阶级差异与社会矛盾构成了影片的核心叙事。

按常理推测,在类似的社会情境下,韩国年轻人应当与国内同龄人一样选择消极应对。然而在「恨」文化日益蔓延的背景下,他们反而展现出强烈的「解恨」倾向。作为历史进程中的「落伍者」,韩国社会早已深植于对既定结局的无力感之中。这种根深蒂固的「恨」却意外转化为推动变革的精神动力。数据显示,韩国平均每年发生11000次抗议活动,需动用防暴警察85次以上。2023年年末,仅首尔市中心就聚集20万民众要求总统尹锡悦下台。更值得探讨的是,这些充满对抗性的「恨」情绪,本质上折射出韩国人对国家发展路径的深层焦虑与未竟的爱国情怀。

在电影《辩护人》中,以镇宇为代表的青年学子始终怀抱信念,坚信自身力量能够推动国家变革。面对酷刑拷打时,他们仍执着地表达着对理想的坚守。当辩护律师质疑游行无法撼动社会现实时,镇宇随口说出的一句话令其动容——"即使岩石再坚硬,也是死的;鸡蛋再脆弱,也是活的。岩石终将碎成细沙,而鸡蛋终会孵化,越过岩石"。这种对生命意志的坚定信仰促使镇宇最终选择站在法庭上为遭受不公的学生发声。他援引的"大韩民国主权属于国民"的宪法原则,成为其辩护的核心依据。这一幕与2008年韩国总统李明博上任后迅速更换三大公营电视台的现实形成鲜明对照,彼时新任总统急于通过掌控媒体来限制舆论传播,意图扼杀可能质疑其执政的言论空间。

在随后的漫长时期内,电视台长期处于政府严格管控之下,涉及民生政策的报道屡遭压制。尤为令人愤慨的是,世越号沉船事故发生后,部分媒体竟在信息尚未完全核实的情况下,进行误导性宣传,声称所有学生均已获救,严重损害了公众对媒体真实性的信任。

韩国社会对媒体话语权的争议持续发酵,三大电视台员工再度发起集体行动。此次罢工的核心诉求在于呼吁媒体回归公共责任,保障公民言论自由与信息获取权。

聚焦黑暗时期的影片《共犯者们》历经多年创作,最终于2017年问世。其全部素材源自记者的手机拍摄记录,驱动他们持续记录的,正是深切的憎恨。

尽管「恨」情绪深植于韩国社会的自卑与困境之中,但正是这种复杂的情感催生了国民的精神韧性。它不仅成为韩国电影人创作的驱动力,更造就了一群敢于突破、勇于创新且执着于极致创作的电影人,推动着韩国电影产业不断前行。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -