资讯分类

韩松落:当你决定成为一个创作者的时候,你就已经是一个女人了 -

来源:爱看影院iktv8人气:214更新:2025-09-16 02:16:00

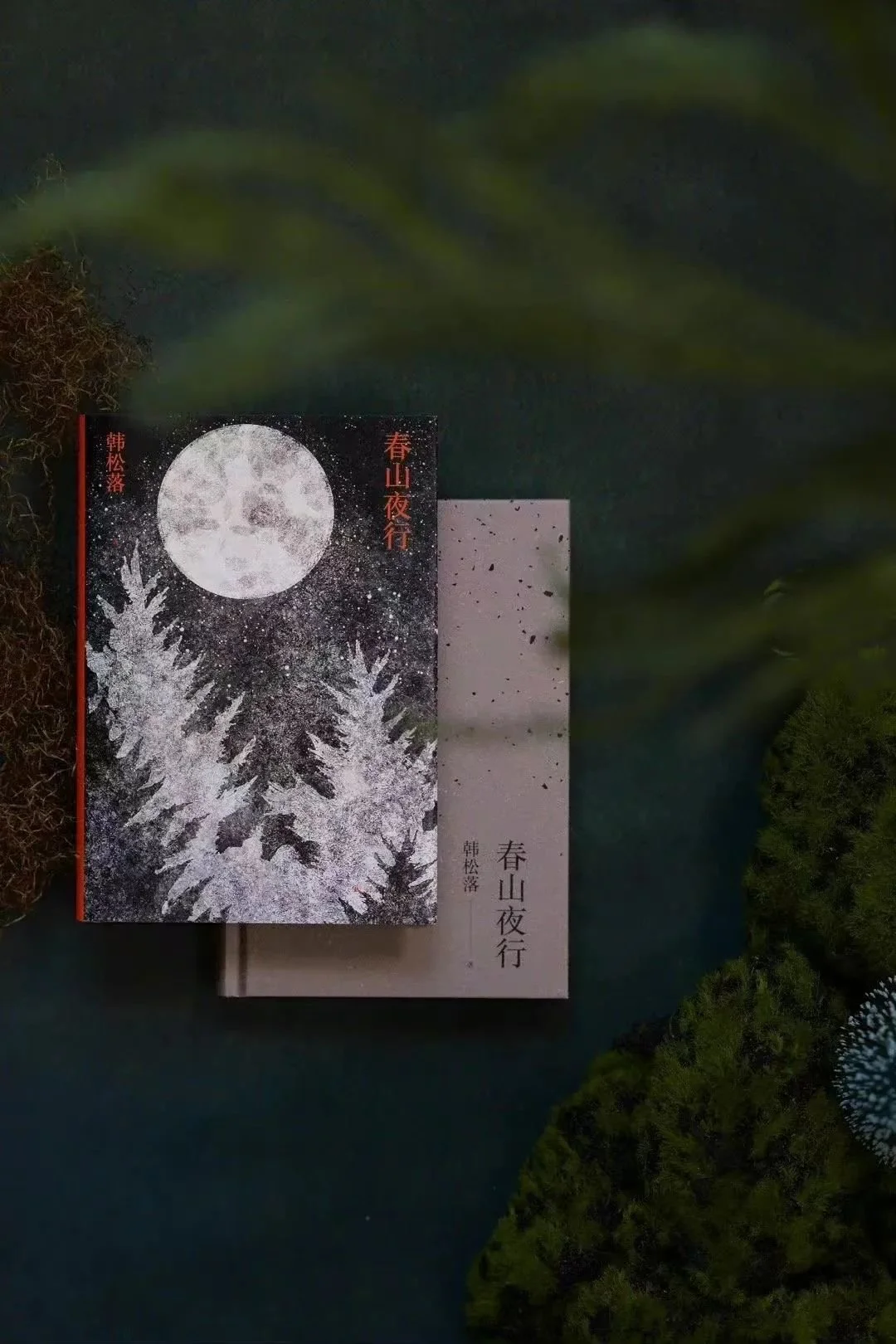

《春山夜行》的封面呈现韩松落特有的文艺气质,画面中一轮清月悬于苍翠松林之上,夜色里凝结着细如星屑的霜粒,营造出既唯美又带寒意的朦胧氛围。腰封以醒目字体标注着「韩松落首部小说集」,与封面的冷调形成微妙呼应,整体设计兼具浪漫诗意与暗黑美学,令人仿佛步入一幅水墨晕染的夜行画卷。

十七年前初遇韩松落,其文字如锋利的刀刃般令人惊艳,至今仍能清晰背诵他笔下林青霞的那段话:“所以要等,所以要忍,一直要到春天过去,到灿烂平息,到雷霆把他们轻轻放过,到幸福不请自来,才笃定,才坦然,才能在街头淡淡一笑。春有春的好,春天过去,有过去的好。”彼时我正任职于《希望》杂志,不遗余力地寻求与他的相识机会,最终成功邀约他撰写专栏。这位来自兰州的青年作家,似乎拥有多重身份的天赋,无论是散文、娱评、影评、乐评,还是小说与歌词创作,皆能游刃有余。令人惊叹的是,这十七年间他已悄然出版了无数著作与小说篇章,留下丰厚的文学遗产。

韩松落近年来陆续出版多部作品,其中《我口袋里的星辰如沙砾》令我尤为钟爱。这本书几乎是一部自传体的文学创作,其文字之美令人印象深刻。而《春山夜行》的问世,则让他成为第二十一本书作者,不过若按小说集分类,它实际上是他第一部小说集,但严格来说是第二本小说,因为去年刚推出过中篇小说《我父亲的奇想之屋》的单行本。据悉,他即将推出第二部小说集,目前已完成三分之二的创作,这是他近几个月集中写作的成果。

千禧年后博客热潮兴起,民间涌现出大批文字高手,其中韩松落堪称佼佼者。这位始终扎根内陆的青年,以充满活力的娱乐评论展现才华,其文笔老练精准,令人惊叹。更令人称奇的是,这些作品仅是他创作生涯的冰山一角——据他透露,近年来已推出个人音乐专辑,独立创作词曲,而谈及未来计划时,他更是兴奋地表示"正准备开启绘画之路"。

这是韩松落的个人作品集,由星外星出版社正式出版发行。回望当年与我们共同探索文字世界的那群创作者,如今大多已淡出公众视野——有的在媒体寒冬中逐渐沉寂,有的在门户式微后转向其他领域发展,有的则陷入持续的失眠与焦虑。而韩松落始终保持着旺盛的创作活力,不仅延续着专栏写作的传统,更拓展至公众号、微博等新媒体平台,更令人瞩目的是他勇敢踏入文字领域的神秘禁地——纯文学领域,重新拾起小说创作。事实上,他早在九十年代便已涉足这一领域,此次回归可视为其文学生涯的重要延续。

每天坚持创作三千至五千字,这种庞大的生产力让人不禁对其身体发出疑问。韩松落坦言自己习惯于游泳、散步,一旦躺下便能迅速入睡,这种生活状态令人艳羡。他坦言,自己曾因才华横溢却过于谦逊而被朋友戏称为“神奇的韩松落”。如今的他,已从早期的青涩走向成熟,不再拘谨于自我怀疑,反而展现出与才华相匹配的从容。他形容现在的自己“看山是山,看水是水”,既不刻意谦虚,也不过分张扬,保持着真诚与得体的平衡。

谈及《春山夜行》的创作契机,韩松落表示这源于与友人的赌约。他认为小说应当扎根于真实的人与事,而虚构则可能引发道德疑虑。为了回应质疑,他选择挑战自我,深入探索完全陌生的白酒行业。尽管不饮酒甚至拒绝咖啡与茶,仅以白开水为伴,他仍通过两天的资料搜集与采访,在四小时内完成作品。该短篇最终发表于2019年7月的《小说界》,并被收录进《小说选刊》年度短篇小说选。

如今的韩松落已不再顾虑重重,面对争议人物时直言“我很不喜欢”,在社交媒体上亦常以半调侃的语气表达对现实的关切,如“这几年频频遇到的一个难题是,如何显得得体又真诚地劝自己认识的人去看精神科”。谈及创作初心,他强调:“我写小说是为了传达某些情绪,只想写我想写的东西。这种自我表达毫无负担,对我来说并不费力。” 他依然保持着温和的本性,只是多了一份坦然。

这真是一段令人动容的历程,仿佛置身于宋画中凝视那位采花童子,他在人生舞台上悄然换了一种姿态。曾经背负的七彩花篮、横亘的太湖石、缠绕的飘带,此刻都被他果断放下,甚至带着几分放任与无畏。这种彻底的释然,恰似他终于喊出那句“爱谁谁”,决心活出真我。人生本就如这般无常,那些曾经令人仰望的偶像,终会褪去光环成为平凡的过客;而昔日谨小慎微的君子,在岁月流转中竟挺直了脊梁,开始了属于自己的春山夜行。

当车驶过急弯,前方峭壁如墨般矗立。夜色将石壁染成深浅不一的暗影,仿佛泼墨山水间自然晕染的层次。车灯穿透这厚重的轮廓,让整面石壁在光影中微微颤动,褶皱如同被巨笔挥洒的痕迹,若隐若现地诉说着时光的重量。直到车轮碾过石壁,它才被甩在身后,如同被抛弃的旧梦。此刻远望归家的灯火,他竟感受到前所未有的渴慕,仿佛深海中的鱼儿,穿越暗礁与激流,每一寸肌肤都承受着海水的挤压,却依然执着地游向那盏温暖的灯塔。

这种宿命般的归途,需要经历无数风浪。他必须穿越数万公里的风雨,饮下万瓶烈酒,向万千世人揭晓真心或伪装。正因如此,这次采访才显得格外意味深长——我们试图探寻他内心的蜕变:究竟是什么力量让他挣脱桎梏?时间又在哪些方面重塑了他的生命轨迹?那些随风而逝的过往与始终如一的信念之间,又存在着怎样的辩证关系?而写小说于他而言,是否已然成为某种超越时空的精神救赎?

黄佟佟:我算是较早与你相识的朋友,深切体会到你在撰写专栏与创作小说时展现出的截然不同的写作状态。能否描述一下这两种创作体验的差异?

韩寒答道:两者确有本质区别。撰写专栏如同在注水与排水之间维持平衡,一边不断汲取新素材,一边将思考成果倾泻而出,这种循环过程让我感到仿佛在解答一道永远在变化的数学题。而创作小说则截然不同,对我来说写作本身就是一种滋养,无需刻意输入或输出,纯粹的创作过程便能带来满足感。

黄佟佟:可我总感觉小说创作格外耗费精力,相比之下专栏文章只需千余字,对生活影响不大。但小说似乎需要投入大量时间,让人陷入其中难以自拔。

韩寒:恰恰相反,我曾经历过专栏写作带来的困扰。2011年至2014年间,专栏创作一度让我陷入创作瓶颈,虽然字数稳定,却感觉灵感枯竭,思维变得僵化。那段时间甚至怀疑自己是否还能继续写作。直到某天突然重获自由,如今已完全摆脱这种状态。而小说创作对我而言始终是畅通的,只要动笔便能持续输出。

黄佟佟:《春山夜行》小说集中多达十余篇作品,其中《天仙配》《五怪人演讲团》《天使之声》《处处蔷薇》《春山夜行》尤其引人注目。从构思到成稿,你的创作灵感通常经历怎样的过程?

韩寒:灵感孕育过程往往相当漫长。通常我会反复思考直至形成清晰脉络才动笔,就像《我父亲的奇想之屋》这个中篇故事,早在2014年便有了雏形,甚至与朋友分享过。但总觉得某些核心概念尚未打通,比如需要传达的主旨、情感基调或叙事逻辑。只有在这些要素完全契合时,才能真正开始创作。期间常通过观看电影、阅读书籍来梳理思路,直至某天所有元素自然融合,写作便进入高效状态。那次创作历时十天,分两段完成——先写五天,间隔数月后继续完成剩余五天。

黄:你是否会感到在创作过程中被他人打断令你困扰?韩:会的,过去我是一个能同时处理多件事的人,无论是写小说还是其他事务,都不会让我感到困扰。但近几年可能因精力下降,反而专注力增强,以至于一段时间里只能专注于单一任务。我无法同时进行小说创作与公众号写作,或商业文章的撰写,一旦开始写商业文章,就难以投入小说创作。不过若真需要同步进行,也不难,因为我曾经写专栏时就养成了习惯,因为当时要同时处理多个内容,甚至一天需要写多篇,可能需要在不同文章和主题间切换。因此现在仍然能在多个写作方向间自如穿梭,但一旦专注于小说,则必须集中精力,保持高度的关注,这样写出来的东西才能更接近自己想要的表现。让我感到困扰的不只是同时处理多个任务,而是外出。每次外出后,我需要完全进入另一个状态,便无法继续写作,因此我特别不愿意出门。

黄:我在《春山夜行》后记中看到你说希望创作出高控制的小说,你所说的高控制具体指什么?韩:我特别喜欢阅读那些具有高度控制力、形式感完整的小说,我也希望自己的小说能具备这样的特质。首先,小说应有一个醒目的形式,适当的动机,贯穿始终的美学追求,以及明确的框架和节奏感,并始终保持着这种框架和腔调。这是形式感上的控制。此外,在文字层面,我也追求高度控制,希望读者感受到作者身体健康、精力充沛。现实中的我身体状况不佳,因此特别希望通过文字塑造出一个气血充盈、目光灼灼的形象。我希望看我小说的人能感受到作者仿佛在跑步、在进行体育运动时写下的故事。同时,我的小说非常重视故事,但故事本身并不重要,我最想要的是那种微妙的情绪,一点惆怅,一点失落。然而,达成这种情绪往往非常困难。有时候能顺利进入,有时候无论如何都达不到预期的情绪点。不论是形式感还是文字的紧绷程度,都是可以控制的,人力可能为之。但这种情绪的滑行更多时候是玄学,总会有失手的时候。因为我的小说在情节、细节、逻辑上都经过深思熟虑,投入了相当多的精力,所以一旦未能达到情绪点或偏离方向,我就会感到特别恼火。就像烧制瓷器,质地和形状都是可控的,但进入窑后,最终烧制出的成品在温度、气候和万分之一的神秘因素的共同作用下,结果却是难以预料的。我的失败感正来自于这个最终的烧制过程,但我又极其渴望实现那种情绪的达成,在这一点上,我可以说是控制狂——试图控制最不可控的事物。

黄:你写完小说后通常会分享给他人阅读吗?韩:我一般会第一时间将作品发给几位特别信任的朋友,还分享到我们的小型读者群。我会在群里发出消息,询问大家是否想看,若有人回应,我就会将作品发送给他们征求意见。因为你第一时间拿出的作品往往存在问题,可能在情绪驱动下钻了牛角尖,或在运动状态下跑偏了。而他们能冷静地审视你的作品,并提出切实的修改意见。如此一来,我能及时调整修改。修改并不痛苦,痛苦的是无法修改,比如在一些单位,某些领导可能只是从调教的角度提出各种文件修改建议,这些意见往往空泛无物,完全没有操作性。我希望得到的是专业且有执行性的修改意见,比如上一次我将小说命名为《写给雷米杨的情歌》发送到读者群中,有一位读者提出了非常具体的修改建议,包括指出某段文字中重复使用“春天”过多,以及某些地方的逻辑衔接、细节与前后呼应存在问题。这样的意见让我能够迅速调整,这种修改过程并不让我痛苦。

PART2:创作小说本身就是一种滋养黄:《春山夜行》这本集子中,我最喜欢的是《天仙配》,我为他们的命运感到揪心,特别希望他们能有一个完美的结局,侥幸地躲过命运的打击。这本书中的大部分主角都是女性,你对女性持有什么样的态度?韩:我其实很爱写女性的故事,《春山夜行》中80%的故事都围绕女性展开,跟踪她们大部分的人生旅程,比如她们的黄金时代。因为我认为社会的变动总是最先在女性身上显现,一旦时代发生改变,女性往往是最先遭遇不幸或被牺牲的,她们是被推到队伍最前方的性别。而且,女性作为处于夹缝中的性别,总是最先被触动,从而促使她们不断自省,小心观察。她们通常比男性更敏锐地察觉时代的变化,我想通过她们的故事展现这种时代变迁。此外,我认为所有创作者——包括你、我,所有的创作者——在目前的父权框架下,其实都是女性。因为社会对创作者的态度,无论其创作形式是什么,总会瞧不起那些性格不中庸、带有巫性的人,将他们置于边缘。所有创作者在决定成为创作者的那一刻,就已然成为女性。

黄:这句话非常好。

韩:我完全认同这个观点,除了生理上的性别差异,还有社会性别和心理性别之分。创作者始终被归入社会女性群体和心理女性范畴。

黄:也就是阴柔、柔弱的那一面。

韩:没错,他认为一个人若没有投身科研或人工智能领域,而是选择表达自我、抒情、提出基于个体的感受和看法,那就等于选择了女性身份。因此,每当看到创作者遭受攻击时,我都特别敏感。我认为,当创作者开始动笔创作时,就应当与所有‘女性’事物站在一起,彼此需要体谅、理解与认同。

黄:面对社会剧烈变革,创作者该如何应对?绝望无法解决问题。

韩:确实如此,唯有继续写作。这几年我最大的突破是明确了自己该做什么。以前总觉得什么都能做,写作领域无所不能,也尝试过其他事业,虽不能算失败却始终没有找到真正契合的方向。在体制内或别的领域工作过,也都还算顺利,至少不会犯低级错误。但逐渐明白,每个人都有独特的使命,我的使命就是写作。随着年龄增长,我愈发感到时间紧迫,不仅因为身体机能下降,更因为心态与精神状态都在衰退。若不立即动笔,恐怕就来不及了。趁还有残存的创造力,赶紧写下。

韩:此外,人工智能已发展至此,若不写作,不仅会被取代,读者也可能不再需要我们。他们被训练成只接受人工智能生成的内容——无论是文字、配音还是影像。未来或许不再需要‘现在意义上的这类人’,即京特·安德斯所指的‘过时的人’。我们以为自己是造物者,实际上却创造了强大的神明。

韩:我始终感受到双重的紧迫感:一是源自身体机能的衰退,二是对人类发展轨迹的深刻认知。我确信,人类正朝着某个不可逆的方向前行,因此必须抓紧时间写作。至于我死后人们如何面对,我的文字是否留存或有意义,我都毫不在意。但在这段有限的时间里,我一定要完成自己的创作。

黄:我记得你曾提到过,我们是最后一代写作者。你对于自己未来的定位,是否有明确的想法?

韩:我不打算与张爱玲比较。即便我写出了类似《倾城之恋》的作品,甚至超越它,也没意义。那是她23岁时的创作,我无法与之抗衡。现在我更希望忠于自己。只要能将自己想要表达的故事、方式、内容和情绪完整呈现,便足够了。

韩:正是近年来,我逐渐意识到人类情绪与故事的多样性。任何一种情绪、任何一种故事都存在它的受众,总有一群人会为之欢呼、被其打动。因此,我只需要找到这群读者,便满足了。

韩:有些我觉得写得非常糟糕的作品,依然有人愿意阅读,这种现象让我明白,若有人为你的文字感动,那便是你存在的意义。他们能找到自己的读者群体,我们同样可以。只要找到那批人,使命就完成了。

在谈及时代变迁对创作的影响时,我们这些70后似乎都经历着独特的困境。接受传统文学教育的我们,却在成长阶段遭遇了80后群体的崛起,而50后、60后的前辈们并未因年龄增长而退场。这种夹缝中生存的状态让人不禁感慨,仿佛被时代浪潮抛在了某个低谷。韩谈及一位美国畅销书作家的经历,她历经多年名利场的打磨后患上乳腺癌,手术后在中央公园的"许愿山"下祈求上帝再给予十年光阴,只为完成《玩偶谷》这部力作。这番话勾起了韩内心深处的共鸣——他坦言自己也曾暗自许愿,希望拥有30年的创作时光,以充沛的精力和饱满的精神状态完成更多作品。

谈及健康状况,韩展现出乐观的态度。他保持着规律的生活作息,避免熬夜、酗酒和吸烟,同时远离可能引发情绪波动的人和事。这种自律使他能实现一分钟入睡的高质量睡眠。当被问及是否进行体育锻炼时,他透露自己每周都会前往盲人按摩诊所进行放松,当感到肩颈不适时,会增加按摩频率以恢复状态。这种独特的养生方式让他保持良好体魄,即便在疲惫时也能通过羊肉馆的美味迅速恢复活力。他直言不讳地表示,自己并不刻意节食,尤其喜爱羊肉,认为其对改善身体状况有着特殊作用。

在创作领域,韩展现出多元发展的态势。除了持续撰写专栏文章,他还保持着对音乐的热爱,最近更计划重新拾起画笔。他解释说,绘画是他重要的感受力触手,这种艺术感知力也渗透到了他的写作中,使作品充满画面感和场景氛围。这种跨艺术形式的创作思维,让他在文字中能够构建出令人难忘的文学意象。

黄询问韩的作息时间,韩表示自己通常自然醒来,若未到七点也会准时起床。黄进一步探讨其写作时间安排,韩坦言只要清醒便会持续写作,目标为每日完成三千字。尽管常有朋友邀请外出聚餐或闲聊,但他仍坚持完成写作计划,只是出门后便难以继续。

谈及西北与东部、南部生活的差异,韩认为西北人的性格如同平缓的波浪线,日常生活的节奏与情绪波动相对稳定。这种特质源自西北地区长期的农业生活传统,即便在商业社会中,人们依然保持着依赖自然、安于现状的生活态度。相较之下,东部与南部人因成长于更具活力的商业环境,性格波动更为剧烈,充满戏剧性。

黄提出西北人可能更易产生焦虑,韩则表示自己因行动力和执行力的不足未能前往东部大城市,但反而发现西北的生活节奏更适合自身。他提到即便在执行力较弱的环境中,人们仍在互相比较,这种独特的相处方式使他得以避免陷入焦虑与抑郁。黄询问韩写作的动机,韩坦言其核心目的是表达情绪,无论是阴暗、复杂还是悬疑的故事,皆是传递特定情感的载体。

以近期作品《鱼缸与霞光》为例,韩描述该中篇通过失踪事件的表层叙事,揭示情绪在群体间的流动过程。另一篇小说《天仙配》则以疯女人的故事外壳,探讨人生中持续不断的失去主题。他强调,故事只是工具,真正追求的是对情绪的深刻呈现,如同斯蒂芬·金借恐怖元素书写感受。

韩坦言自己在写作上日益变得“自私”,更注重将个人情绪倾注于作品中。尽管外界可能认为他过着孤寂凄厉的生活,但这种状态反而带来了独特的满足感。他坦然接受他人对自身生活方式的质疑,认为正是在这种看似凄厉的坚持中,找到了属于自己的快乐,并愿意继续以这样的方式生活下去。

黄:如何在独处与社交之间找到平衡?这需要强大的心理韧性来抵御孤独感。韩:或许是我已经逐渐适应了这种生活方式,因为我下定决心,认清了自己注定要这样活着,所以反而感到从容。去年曾长期无法出门,我却并未觉得不适,反而在重逢时产生一种难以适应的眩晕感,因为人类本就需要社会互动。那时我选择在沙滩上裸泳,作为一种自我释放的方式。

黄:我们都是独居者,但我无法承受绝对的孤独,夜晚仍会寻找朋友倾诉。我认为人类本质上是群居动物,你难道不需要社交吗?韩:关键在于我能够接纳孤独的存在,随着阅历的增长,我发现真正的朋友终将渐行渐远。许多相识二十、三十年的伙伴,最后因为理念差异而疏离,这种离散似乎是不可避免的人生常态。当我意识到这是无法抗拒的命运时,反而选择不再挣扎,学会在孤独中找到内心的平静。

韩松落的画作第五部分探讨了被放逐与自我放逐者的命运。黄认为,作为见证专栏时代至公众号时代变迁的写作者,他对每个阶段都有深刻体会。谈及自身变化,黄指出韩松落从早期谨慎克制的表达方式,逐渐转变为直截了当的创作态度,这种转变源于对时代语境的适应。韩松落回应称,写作形式的确与人生阶段相呼应,专栏时代对应着社会参与度高的协作性创作,而小说创作则更契合孤独的个体劳动。他坦言,当前不再执着于解释与说服,是因对无效交流的失望——这种交流已丧失弹性与温度,人们如同被标准化的连锁店商品,集体使用着程式化的网络语言。黄提及对网络初年充满善意的交流氛围的怀念,而韩松落则将这种变迁比作与时代、网络的短暂邂逅,认为所有美好关系终将破灭。他指出,小说创作成为写作者的避风港,而《春山夜行》中关于"李尔王的孩子的命运"的隐喻,恰恰指向被放逐者的精神轨迹。韩松落认为放逐蕴含着自我救赎的可能,但这种救赎往往伴随着对原有世界的彻底否定。他强调,真正令人欣慰的是在经历世事变迁后,仍能重拾那些保持本心的老友,他们的存在证明了人性中未被完全异化的可能性。

韩松落最新推出的中短篇小说集《春山夜行》以三十年时间跨度串联起1994年至2023年的文学图景,这部作品集不仅展现了作者对时代变迁的深刻观察,更通过文字构建出跨越时空的叙事维度。读者朋友们不妨分享您对本书的感悟,参与留言互动即可有机会获得由韩松落亲笔签名的珍贵书籍。尽管文学的力量或许微小,但它始终存在于我们的生命之中,如同春山夜行时那盏不灭的灯火。

最新资讯

- • 电影《三大队》上线网络流媒体平台 2月2日开播 -

- • 网红狗头萝莉轻生,为什么引起骂战? -

- • 周星驰入局微短剧 首部作品《金猪玉叶》5月上线 -

- • 仙侠题材剧集爆款频出 为何仙侠题材电影一片难求 -

- • OMG!天后麦当娜怎么成了这个鬼样子? -

- • 精品化的微短剧,与电影“相爱”还是“相杀”? -

- • 大嫂与普女 -

- • 人工智能与电影结合 未来有哪些可能? -

- • 网红女孩被兄弟性侵后逃往国外,却被父亲设局绑走,最终被"荣誉处决"... -

- • 2024春节档电影物料够吸睛、够抓人、够引流吗? -

- • 做资源咖,他凭啥? -

- • 《祈今朝》:3个超甜瞬间,看完是谁想恋爱了? -

- • 芒果台摸到黑马悬疑剧!累计播放破3亿,全员帅哥美女太养眼 -

- • 嫂系美人,这次靠什么翻红 -

- • 《非正式会谈8》节目方发文 未与唐小强取得联系 -

- • 我国导演最大的弱项,在于缺乏一套坚定的价值观 -

- • 才开播10天,就拿下周榜第1,网友:今年第一部让我熬夜狂追的剧 -

- • 《要久久爱》收视率走低,杨紫被批演技同质化,只能在古偶打转? -

- • 48岁吴彦祖滑雪被偶遇,跪地开导女儿好暖心,与路人合影皱纹抢镜 -

- • 老少皆宜,春节“家庭团建”必追剧来了! -