资讯分类

郑爽封杀快两年,郑爽2.0出现了 -

来源:爱看影院iktv8人气:819更新:2025-09-17 01:38:02

某爽被封杀已近两年,然而其人设与传闻仍在内娱持续发酵,即便是一些牵强的复出消息,也足以掀起舆论震荡。

令人意外的是,近期竟有女明星争相效仿《卿卿日常》女主田曦薇的演艺风格。在一次采访中,田曦薇曾坦言:"为了舞台,生命都可以舍弃。" 这番言论在业内引发热议,显示出部分艺人对角色塑造的极端追求。

这句台词似乎有些耳熟,有相同感受的鱼友请注意——恭喜各位网友成功解锁「内娱冲浪小达人」称号。这句话正是张艺兴在某档综艺节目中的真实发言。

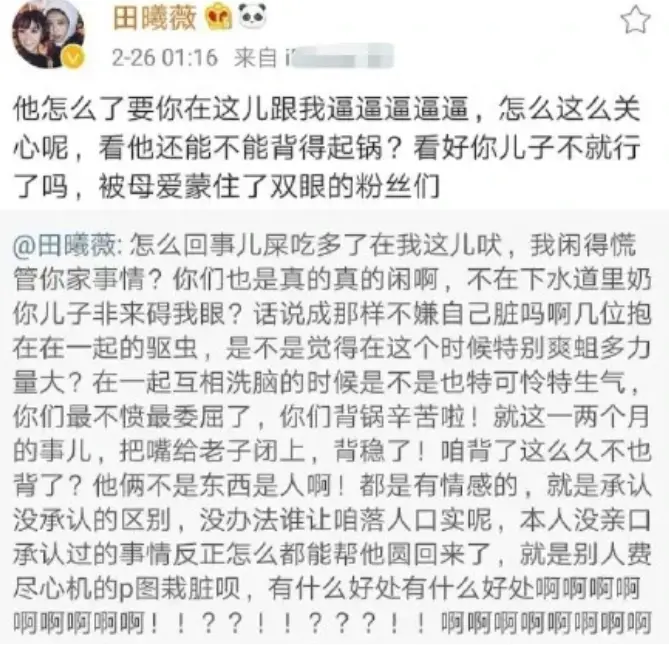

近年来,张艺兴因过度包装个人形象而引发争议,其打造的"人设"概念逐渐演变为网络热梗。当这一梗被田曦薇引用时,却遭到了业内外的强烈反弹,不仅被质疑滥用已过时的网络用语,更有人指责其对同行艺人构成不友善的竞争。随后,网友通过深入挖掘田曦薇过往的言论记录,发现了更多与该梗相关的争议内容,进一步发酵了公众对其形象管理的讨论。

每个字都清晰可辨,但整体表达却令人困惑难解。这种独特的文风让人不禁联想到某种熟悉的情境,于是‘爽子2.0’的称号应运而生,为田曦薇带来了前所未有的关注热潮。在围观完这场网络热议后,不禁产生疑问:为何‘疯批人设’在当代娱乐圈持续流行?恰逢一部入围戛纳电影节的北欧实验电影,为这一现象提供了新的解读视角。该片塑造了一位癫狂至极的女主角——《受够了自己》(Syk pike),展现了极端心理状态下的人物魅力。

主人公西格纳在都市中经营着一家小型咖啡馆,她的男友则是一位默默无闻的街头画家。两人共同经历着生活的窘迫与理想破灭的时刻。命运的转折发生在西格纳的生日之夜,当他们踏入那间装潢雅致的西餐厅,点了一瓶标价高昂的红酒,仿佛开启了某种不可逆转的连锁反应。

两个身无分文的年轻人面对账单犯了难,男友竟提议铤而走险。西格纳故作镇定地接起电话,装作要离开餐厅,另一人则抱起酒瓶撒腿狂奔。他们如风卷残云般逃离现场,只留下满桌酒菜和未结清的账单在身后摇曳。

服务员未能及时赶到,情绪激动地咒骂着。围观人群面面相觑,露出难以置信的神情。此刻,西格纳久违地感受到被瞩目的滋味。片刻的欢愉冲刷着内心的愧疚感。

次日清晨,西格纳如往常般投入工作。却再度遭遇意外,一位被恶犬撕咬的妇人踉跄着冲入咖啡馆,满身鲜血的景象令人触目惊心。她径直走向西格纳,后者默默协助止血,白衬衫迅速浸染成暗红。

事后,急救人员的询问、警方的调查以及路人的好奇目光,让西格纳产生奇异的愉悦。为延续这种被关注的快感,她开始刻意穿着染血的衣物在街头漫步。回家后,甚至以此作为吸引男友注意的手段,然而这种热度并未持久,男友很快投身其他事务。

当目光逐渐消退,西格纳仿佛被推下舞台的落魄演员,心中涌起不甘与愤怒。那些曾围绕她的关注,如今化作虚无,只留下刺骨的失落。

当西格玛陷入低谷之际,她的男友却迎来事业上的高光时刻。他的设计展意外引发轰动,成为宴会上的耀眼明星。自然,西格玛被冷落在一旁。为了吸引目光,她编造了对坚果过敏的借口,借此制造话题。

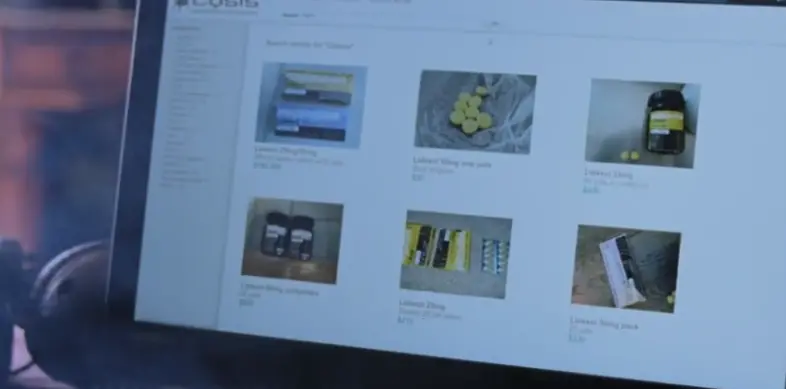

当外界视线从她身上转移,她随即陷入自我毁灭的漩涡。最初竟试图让恶犬撕咬自己的肌肤,随后大量购入可能导致毁容或致命伤害的违禁药物。

她因毁容而陷入舆论漩涡,意外成为公众、医护人员及媒体共同关注的焦点。

她因疾病获得了短暂的转机,在自我毁灭的深渊中越陷越深。令人讽刺的是,某家模特公司以「包容」之名向她抛出橄榄枝。然而当病情恶化至危急关头,他们却将责任推得一干二净。再次住院后,工作、友情、爱情乃至曾经鲜活的自我都随之消逝,唯余空洞的躯壳在病痛中摇摇欲坠。

西格纳表现出典型的自恋型人格障碍特征,其核心特质在于对自身优越性的强烈坚信。这种信念不仅体现在她对自我价值的认定上,更表现为通过各种手段积极维持这种优越地位的行为模式。

该个体对自身形象的修饰充满热忱,表现出强烈的自我中心倾向与情感共情障碍。其权力欲望显著,对掌控局面具有执着追求,习惯性将个人意志置于集体利益之上。当现实进展与预设轨道出现任何偏离时,极易触发情绪崩溃机制,表现出明显的心理防御脆弱性。

她因毁容事件接受媒体采访,企图借此机会引发关注。然而,报道却意外被一名涉嫌枪杀全家的男子占据头条。在未能通过朋友协调将自身新闻置顶后,她情绪失控地对来电者发出激烈责骂。

然而另一方面,西格纳内心始终萦绕着深切的自我怀疑与迷茫,这种不安全感使她的情绪波动较大且心理防御较弱。每当遭遇负面评价时,她习惯性地将他人意见解读为嫉妒心理的体现,从而催生出激烈的情绪反应。她迫不及待地向朋友展示模特公司的邀约,却未意识到这份邀约可能暗含利用受害者的嫌疑。当朋友委婉指出这一可能性时,西格纳瞬间陷入防御姿态,认为对方是在暗讽自己缺乏实力,这种认知偏差使她始终无法真正反思自身处境。

自恋心理往往伴随着深沉的自卑情结。当男友的成就日益凸显时,她便愈发感受到自身的普通,这种落差感促使她不遗余力地寻求外界认可。西格纳的思维误区在于:若优秀者必然获得更多关注,那么获得更多关注者必定是更优秀者。

因此,西格纳与男友的互动充满了激烈的对抗。在艺术展后的晚宴上,她借由伪装的过敏反应,悄然剥夺了本应属于男友的聚光灯时刻。

当男友进行杂志拍摄时,她因报复而饮下整瓶药物,试图干扰拍摄进程。

躺在医院病床上的她,目睹好友的到来,第一反应竟是迅速将男友登上杂志封面的图片遮挡起来。

为争夺男友的注意力,西格纳不惜采取极端手段,甚至以自毁作为最后的筹码。然而在事后,她却将这些伤害性行为归因于「一时冲动」,并习惯性地将责任推卸给亲友、爱人或社会环境,始终将自己置于受害者的角色之中。

最令人唏嘘的是,西格纳最终仍沉溺于将自身经历谱写出畅销著作的幻觉中。她自诩的自传名为《受够了自己》,在虚幻的场景里,这部作品正席卷各大书店,将她的名字镌刻进世界文学史的殿堂。然而当现实的寒光刺破梦境,她蜷缩在冰凉的地板上,机械地呢喃着'热爱生活',这声呓语却带着难以掩饰的颓唐。

西格纳的癫狂举动呈现出明显的递进轨迹。起初,她以鲜血浸染的服饰为引,刻意制造视觉冲击力以吸引目光;随着行为升级,谎言的编织已超越表象,演变为实质性的人身伤害。为维系这场逐渐失控的表演,她最终选择以自我毁灭作为终极筹码。这种行为模式背后暗含着一个残酷的逻辑——疯狂程度与关注度呈正相关,越是极端的举动越能撬动公众目光的天平。

不可否认,从社会现实角度来看,其背后逻辑确实值得探讨。娱乐圈长期存在的"黑红"现象,恰好印证了这种策略的有效性。现已成为素人的某爽,堪称内娱"黑红"路线的典型代表。她所创造的显著成绩令人瞩目,但正是这些看似违背常规的突破,使她成为不少人心中难以磨灭的"内娱传奇"。

近期,田曦薇频繁登上微博热搜榜单,主要源于其卷入的多方争议。值得注意的是,公众舆论呈现出两极分化:一方面对某爽的某些行为持续发出质疑之声,另一方面却普遍认为田曦薇在内娱领域难以被替代,甚至有观点明确指出她不配担任其接班人。

在流量主导的当代娱乐圈,明星陷入「黑红」现象的核心推手,实为热度、流量与话题度的三重驱动。这种现象的本质,是公众对异常行为产生的强烈关注欲望。当一贯维持光鲜人设的艺人突然失控失态,其所引发的反差效应恰好满足了大众对猎奇心理的本能追求。这种心理机制使得负面新闻成为获取流量的捷径,而艺人若能巧妙运用「发疯」式的行为表演,往往能引发更大范围的传播效应。值得注意的是,这种现象背后折射出的是现代媒介环境下,公众对明星完美形象的期待与现实落差形成的矛盾吸引力。

观众的心理呈现出复杂的层次,既有批评与不屑的负面情绪,也有对明星疯狂行为产生认同的积极反应。在浮华虚假的内娱环境中,艺人若能恰到好处地展现「疯癫」特质,往往能获得「内娱活人」的广泛赞誉。这种现象在欧美娱乐圈同样存在,例如说唱天王侃爷(Kanye West),尽管拥有扎实的音乐才华,但真正让他成为流量顶流的,却是其极具冲击力的「发疯」方式——在颁奖典礼上夺过泰勒·斯威夫特的话筒,当众进行公开贬低。

某人穿着印有‘白人的命也是命’标语的服装参加时装秀,以此方式对黑人平权运动表达轻蔑态度。

今年,他持续针对犹太群体发表言论,密集散布反犹观点。这些引发广泛争议的言行,却意外被部分人解读为独特个性的体现,甚至冠以「遗世独立的清醒」之名,从而聚集了大量追随者。

部分网友对Kanye西蒙斯反犹言论的评价呈现出「一半天才,一半是疯子」的矛盾性。值得注意的是,这种对「疯子」的诠释已被重新定义为带有赞许意味的词汇。当越界的举动被视作行为标杆,当癫狂的人设被神化为某种理想化符号时,公众在围观娱乐化与网络狂欢中,实质上正在解构与重塑明星的非理性行为。这种文化现象所引发的深层焦虑,恰恰揭示了对极端表达的过度包容可能带来的价值观扭曲。

侃爷的街拍照片起到了关键作用。影片中有一段荒诞的情节:西格纳在毁容前并未引起他人注意,而毁容后的他却凭借被形容为「很美」的面容成功踏入时尚行业。

随着多元审美理念的盛行,西格纳迎来了前所未有的公众关注。她频繁登上杂志封面,参与各类采访活动,逐渐积累了广泛关注。然而,这些时尚圈内人究竟是真心欣赏这种独特的'美',还是别有用心?当西格纳镜头前展现自我时,她们流露出的质疑与不安,以及在她晕倒后,众人却迅速将话题焦点转移至其他方向的反应,这些细节已然揭示了背后的真相。

在当代社会中,人们对明星行为的关注往往更接近于一种商业化的利用而非纯粹的艺术欣赏。当明星制造争议事件以获取眼球时,品牌方则通过资源投入获取流量红利,形成看似互利共赢的产业链条。然而这种关系背后暗藏矛盾——当负面舆情爆发,品牌方往往迅速采取切割姿态,将责任转嫁给当事人。令人深思的是,若在合作初期已进行充分的风险评估与背景调查,是否还能如此轻易地置身事外?

哲学家指出,疯癫并非源于天性,而是社会构建的产物。个体性格特质、社会的好奇注视以及资本的推波助澜,往往能够将理性之人推向边缘化境地,亦或是使已有偏执倾向者愈发失控。令人唏嘘的是,当这种「疯狂人设」仍能创造商业价值时,娱乐产业便将持续涌现类似某爽的案例,形成恶性循环。

最新资讯

- • 迪丽热巴穿米色毛绒大衣现身机场 搭配黑色鸭舌帽青春靓丽 -

- • 《赛艇男孩》发布特辑 热血青年上演逆袭之旅 -

- • 赵丽颖黑粉登报道歉:对自己的行为深感懊悔 -

- • 聚焦传奇法国皇帝征战史 《拿破仑》发布新特辑 -

- • 王伟忠谈大S汪小菲风波 表示自己不会介入 -

- • 《丽莎·弗兰肯斯坦》发预告 凯瑟琳·纽顿主演 -

- • 肖战方回应与杨紫聚会 称网传视频经过刻意剪切 -

- • 传记片《音乐大师》发布正式预告 书写艺术情书 -

- • 李承铉首谈二胎儿子长相 吐槽seven出生时长得丑不可爱 -

- • 小S丈夫许雅钧疑似现身酒吧 被长发美女搭着手臂 -

- • 欢乐一家鸭 动画片《飞鸭向前冲》发布海报 -

- • 陈冠希晒迪士尼游玩照 秦舒培与女儿Alaia牵手坐旋转木马 -

- • 《法拉利》发布海报 亚当·德赖弗回溯经典 -

- • 网友偶遇张嘉倪车站拍戏 黑色大衣搭配过膝长靴气质干练 -

- • 《普瑞希拉》发布特辑 还原传奇人物经历 -

- • 胡彦斌持股公司成被执行人 执行金额50.78万元 -

- • 《从末开始》发布新剧照 落魄母子乱世求生 -

- • 吴亦凡表哥公司被强制执行 标的约1477.46万元 -

- • 塔兹·斯凯拉加盟《清洁工》 合作黛西·雷德利 -

- • 最美“扈三娘”年轻旧照曝光,穿泳装出镜性感动人 -