资讯分类

中式克苏鲁,一种更适合中国读者“体质”的暗黑邪说 -

来源:爱看影院iktv8人气:562更新:2025-09-17 01:41:16

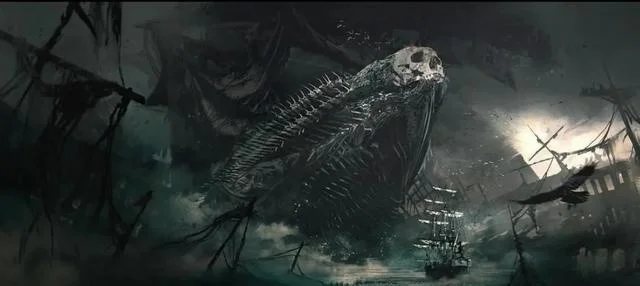

克苏鲁文化作为一种具有独特美学与哲学内涵的次文化现象,无论在欧美还是东亚地区始终保持着小众文化圈层的特质。公众对"克苏鲁"的认知往往局限于其标志性的软体生物形象——那只象征着未知恐怖的巨大章鱼。实际上,自美国作家霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特创作首部克苏鲁神话小说以来,经过近百年的发展,该文化体系已构建出包含古神(Great Old Ones)、外神(Outer Gods)与旧日支配者(Yog-Sothoth等)的完整神话架构。在克苏鲁迷群体中,这些超越人类理解范畴的远古存在不仅被视为宇宙秩序的破坏者,更成为后现代创作的重要灵感来源。尽管我对克苏鲁文化体系的系统性认知仍显不足,但通过友人推荐已陆续接触《星之彩》《林中小屋》等经典作品,这些带有超自然恐怖元素的影视文本在营造未知恐惧与存在焦虑方面展现出独特的艺术魅力。

最初是通过朋友推荐接触的有声小说版本《巴虺的牧群》,随后才阅读了作品全文。为了深入了解作者背景,特意查阅了oobmab的创作资料,得知该小说已授权海外出版英文版,尽管受众仍属小众,但读者反馈整体较为积极。相较之下,作者同类型的中式克苏鲁作品《古塔》与《黑太岁》则显得逊色。《巴虺的牧群》以第一人称视角展开,通过考古发掘中发现的诸多谜题,侧面构建出一个消逝于远古巴蜀大地的神秘古国。文章结尾以巧妙的呼应手法揭示了“古神”的最终归宿,这种叙事结构令人印象深刻。真正吸引读者深入探索的,是文中反复提及的“巴虺”——这一直译为“巴蜀大蛇”的设定。在研读相关神话资料后发现,作者并非随意编造全新物种,而是基于上古大禹治水传说中记载的“巴蛇”形象进行创作。这种源自本土神话的生物设定,在唐传奇等传统志怪小说中亦有类似记载,展现出深厚的文化根基。

五年前的5月24日,我的一位朋友,在四川文物考古院从事古蜀文化研究的张存孟博士,神秘消失在成都市康仁精神病院的围墙外,自此杳无音讯。这位曾被学界称为“古蜀迷”的学者,毕生致力于破解三星堆文明的千年之谜,却因一份被同行视为异端的论文遭到了学术界的集体围攻。他提出的理论指出,巴蜀地区早在夏商时期就孕育过一个与中原文明平行的神秘文明,这个文明凭借独特的青铜铸造技术与祭祀体系,在岷江流域建立了超前于时代的文化体系。直到古蜀国崛起,两大文明在公元前12世纪爆发激烈冲突,最终导致神秘文明被迫退守川西高原,其遗迹至今仍散落在青城山的密林深处。

张存孟博士关于古文明的研究观点在考古学界引发争议,其依据多源自中国古代野史及《山海经》等神话文献,而缺乏实物证据支持。作为参与研究的考古队员,"我"在质疑这一理论的同时,也提出了颇具深意的思考:令人费解的是,这些跨越不同朝代的野史竟都对同一文明有着详尽记载。若该文明根本不存在,为何在漫长的文献传承中始终保持着对它的描述?随后,考古队深入巴蜀地区展开实地调查,结合当地少数民族的口述历史,意外发现一处隐秘洞穴。这一发现又引出新的线索——民族传说中记载的六兄弟曾获山神赐予特殊能力:长子变得高大勇猛,次子获得动物天赋,三子生出虎爪,四子与妻子生育众多后代,五子被赋予分享战利品的特权,六子则掌握山神历法并管理兄弟。最终,五子因不事生产被献作祭品,而六子继承山神遗志,学会制作兹索摩(当地用"龙皮"书写的文献),并成为新的守护者,使族群得以在深山中繁衍生息。这段传说与洞中壁画形成奇妙呼应,似乎印证了神话与真实历史之间的隐秘关联。

哪些文明曾几乎掌控巴蜀全域?为何某种文化竟能包容"怪物"与人类共存于氏族体系?又是什么样的社会形态能在原始生产力条件下演变为国家雏形?随着洞穴壁画的浮现,一个颠覆认知的远古国度逐渐显现:这个文明由巨人、兽人、侏儒与人类共同构成,各族群间形成类似白蚁社会的精密分工。巨人承担运输重任,兽人负责战斗防御,侏儒则专精攀爬与侦查,人类被划分为承担繁衍职能的群体与维持社会稳定的肥硕阶层。在这些生物之上,拥有蛇形躯体却具备人类双手的蛇人族群构成统治核心,既是宗教祭司亦是权力中枢,通过筛选不事生产的个体作为献祭,维系着这座神秘国度的运转,而壁画中盘踞其上的巨型神蛇,则昭示着这个文明的精神图腾。

我逐步揭开壁画背后的秘密,最初误以为其仅是用夸张手法呈现氏族生活图景。然而随着解读深入,惊觉壁画中暗藏的文明结构远超想象——该文明对非自身族群视作食物来源,而内部则通过严苛筛选,仅允许被认定为"优等生"的个体经由特定仪式被巨蛇吞噬,蜕变为永生的"蛇人"。这些拥有超然地位的祭祀既掌控文明走向,又作为神明的高级奴仆存在,其存在本质颠覆了巨人、兽人、侏儒与普通人类的族群划分。更令人震惊的是,壁画最终揭示了文明的终极真相:所谓巨人、兽人、侏儒皆源于人类,祭司将新生婴儿分配至不同族群,通过神秘改造使其转化为相应生物,延续文明的服务体系。

众人随即在山洞中发现了各类物种遗骸的踪迹,更令人不安的是,一具腐败发臭的皮肉残骸赫然横陈。正当"我"对这诡异场景陷入困惑时,身后突然传来沙沙声响,一道巨大的身影缓缓显现——竟是传说中的"蛇人"。它以低沉嘶嘶声凝视着"我",惊恐使得"我"瞬间昏厥。再度睁开眼时,蛇人已踪影全无,心有余悸的"我"只能跟随队伍撤离这个阴森洞穴。然而这场遭遇却让"我"对张存孟博士曾提出的离奇推测深信不疑。此刻萦绕心头的疑问愈发强烈:那位执着于研究古老生物的博士,究竟去了何方?

张存孟博士的最终命运始终笼罩在迷雾之中,那本泛黄的笔记本为何会出现在阴森的洞室深处,至今仍无人知晓,或许将成为永远无法解开的谜团。笔记末页潦草的字迹记载着令人不寒而栗的独白:“这是最后了,我又梦到了那座城。我知道它在地底深处,却无法踏入洞穴。我感到几根骨头断裂,却毫无痛楚与恐惧。它告诉我莫要急躁,终将抵达彼岸。我已成为巴虺的子民。我信奉它,信奉大龙、伊格、库库尔坎,信奉众蛇之父。我将蜕去凡躯,踏入那座辉煌的都市。若有人读到此笔记,请勿寻我。请勿。”

文中对“巴虺”或传说中的“古南禺国”的描绘极为细致,尽管这仅是“我”对壁画的个人解读,却成功营造出身临其境的沉浸感。作者将“巴虺的牧群”与现代国家架构进行类比,揭示其在中式克苏鲁叙事中被塑造为超乎想象的异类本质。通过“蛇人”原型的隐喻,将其比作游走于权力体系中的中间人,而复杂繁衍的人类与作为献祭的族群则被精准对应为“韭菜”意象,更印证了“每个人出生时的命运便已注定”这一主题的深刻性。

补充介绍作者oobmab的其他两部作品:《黑太岁》以青岛为地理舞台,讲述一个延续百年的神秘家族如何构建出永生信仰体系,其家族内部书信成为串联先祖与“远古之神”传说的关键线索。结尾处警方缉拿邪教教众的记录,最终演变为教众异化为无法描述之物的惊悚场景。另一部《古塔》则聚焦西藏腹地,通过“我”的调查揭开某座古塔的历史谜团,其以唐卡形式呈现的视觉叙事,暗示了历史上未知生物与全球人类文明的神秘互动,最终以“古神确实存在”作为撼动认知的收尾。

这三部中式克苏鲁小说在创意构思与文字表达层面均展现出独特价值。尽管对克苏鲁神话体系尚不精通,但作者通过层层递进的调查叙事方式,始终以严谨的文本结构呈现古神遗迹的神秘感,这种渐进式解谜手法与历史悬疑元素的融合,构成了极具吸引力的故事框架。

我想“神秘学”正是克苏鲁神话最令人沉醉的特质。不仅克苏鲁体系本身,神秘学自古以来便为未解古迹披上一层引人入胜的解读外衣,最具代表性的案例莫过于三星堆文明。其出土的青铜面具后来被乌尔善巧妙地植入《封神第一部》中,尽管仅以两秒镜头呈现,却让这类热爱“邪典”文学的读者持续热议。那么克苏鲁题材作品的本质核心究竟为何?无论“古神”以何种形态现身,我认为“未知的恐惧”始终是其叙事内核。在中式克苏鲁小说领域,目前涉猎尚浅,但令我印象深刻的当属狐尾的笔所著《道诡异仙》。这部穿越题材作品严格来说仅将克苏鲁元素作为叙事工具,却依然通过细腻的诡谲描写激发读者无限想象。梁山大哥的《太平妖术》则另辟蹊径,以太平天国洪仁玕为第一视角,将真实历史事件与虚构的诡异元素交织,其考究的史料运用与阴森氛围的营造,让人恍若置身那段被尘封的黑暗岁月。至于饮白的《鬼乘菩萨》,作品将明末清初的红丸案、天启大爆炸及顺治董妃等历史事件编织成神秘叙事,通过明清皇室对“古神”的信仰构建出独特的诡谲世界观,另有说法认为该作品与《太平妖术》出自同一作者,但尚无确凿证据支持。

正如前述,中式克苏鲁文学仍处于小众范畴,但基于现有阅读体验,该类型作品整体创作质量表现出色,且其深度融合的中国文化元素更易引发国内读者的情感共鸣与文化认同。《三体》中杨冬提出的叩问颇具代表性:"自然真的是自然的吗?"这句看似简单的质问,实则暗含对宇宙本质与人类认知边界的哲学思辨。

这一叙事手法同样适用于克苏鲁神话体系,古神们从不以直接现身的方式操控人类文明,而是像深邃未知的宇宙般隐匿于暗处。它们仅以冰山一角的姿态示人,却在人类意识深处掀起滔天巨浪,迫使读者在想象中构建那潜藏于水面之下、超越认知维度的恐怖存在。当真相如蛛丝般被层层剥离,人类终将意识到自身不过是古神漫长岁月里微不足道的尘埃,即便窥见了深渊的轮廓,面对那超越时空尺度的古老意志,仍会陷入更为深重的绝望与渺小感。

最新资讯

- • 一口气追完十集,至今欲罢不能,这部国剧堪称惊艳 -

- • 跨年晚会槽点拉满:杨紫发福抢镜,王俊凯真唱走音,何炅感性落泪 -

- • 潘玮柏跨年晚会身材引争议 回应称:我真没那么胖啊 -

- • 突围:表面贤惠的童格华,城府却比林满江还深,这个女人不容小觑 -

- • IU和李钟硕恋情曝光震撼全网!十年好友擦出火花,男方颁奖礼深情告白,准备结婚? -

- • 近些年保质保量的10部电视剧,哪部至今是你的最爱? -

- • 《燕云台》乌骨里下线时,告诉胡辇太平王死亡真相,开始恨萧燕燕 -

- • 相声演员曹云金全家福曝光,离婚三年半与前妻同框,二人疑似复合 -

- • 朱军妻子谭梅谈保养秘笈,女人注意这六点很重要 -

- • 小满生活:最后站出来帮何嘉如的竟是吕静,果然敌人最了解敌人 -

- • 李亚鹏16岁女儿近照曝光,身材高挑气质出众酷似妈妈 -

- • 最近值得看的五部电视剧,《南海归墟》排在最后,你在追哪一部? -

- • 跨年晚会翻车现场:张韶涵唱歌跑调,程潇底裤走光,薛之谦油腻 -

- • 明悦诠释国剧魅力职业女性 《石俊峰办案记》精彩收官 -

- • 尼古拉斯·霍尔特加盟《超人:传承》 饰演卢瑟 -

- • 保卫家园迎战劲敌 《海王2》发布新海报 -

- • 2023跨年晚会看点:何炅谈到医护人员哽咽落泪,王俊凯单手吊威亚 -

- • 《拿破仑》发布幕后花絮 探索经典历史 -

- • “南北”双台跨年:田震脸肿杨幂美艳金晨走光,齐秦崔健重现经典 -

- • 北美票房:《饥饿游戏:鸣鸟与蛇之歌》破亿 -