资讯分类

童年阴影回归又吵翻了 -

来源:爱看影院iktv8人气:47更新:2025-09-17 11:41:12

千禧年时期,恐怖故事曾风靡一时的网络文化。每逢深夜,几个好友围坐在一起时,总爱分享各自听闻或"目睹"的诡异经历。这些素材多源自长辈口耳相传的轶事,或是《午夜凶铃》《山村老尸》等惊悚片,亦或是《张震讲故事》这类深夜节目。高跟鞋、冥币、影子等元素总能营造出令人不安的氛围,仿佛整个夜晚都被无形力量笼罩。其中有个关于相机的传说令Sir印象深刻:一个少年偶然获得一台老式相机,却发现无论拍摄何物,画面总会扭曲成惊悚模样——拍家人显出森森白骨,拍车辆则预示车祸惨剧。起初以为是设备故障,直到他父亲驾驶那辆车外出后遭遇意外,这台相机的诅咒性质才昭然若揭。当年未及观看高司令主演的《鸡皮疙瘩》电影或阅读原著小说,只因对未知影像带来的恐惧感深有体会。相较传统鬼怪形象,相机的神秘性更易引发心理颤栗,毕竟谁也无法预知按下快门后会映出怎样的画面,有人受伤、有人秃顶,甚至有人彻底消失在镜头中……这种不可控的未知感,才是最深刻的恐惧来源。未曾料到,这些记忆竟在多年后被重新唤醒——《鸡皮疙瘩Goosebumps》的翻拍作品再度将这个故事推向大众视野。

Disney 推出的新作源自全球销量仅次于《哈利波特》系列的恐怖小说畅销书《鸡皮疙瘩》。

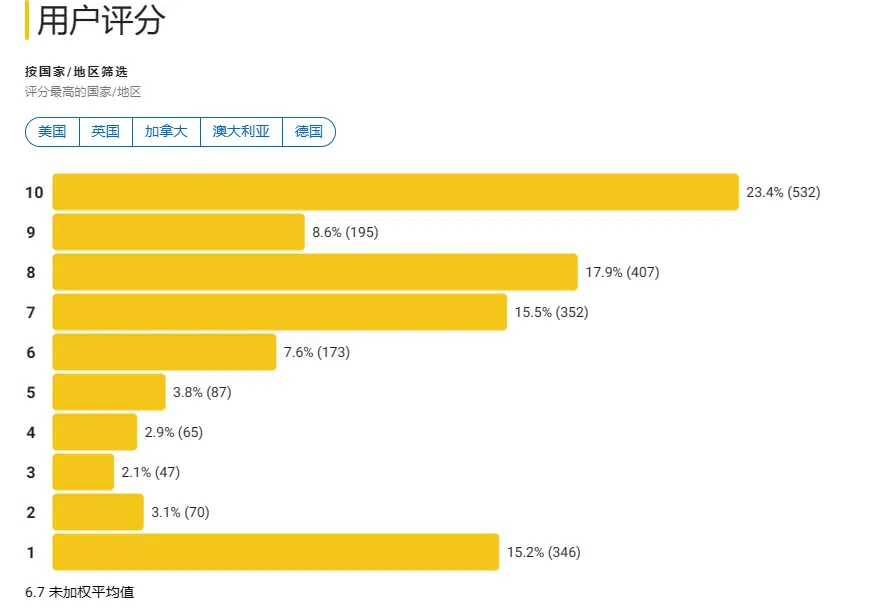

评分呈现出显著的两极分化趋势,在IMDb平台上,极端评分(如1分和10分)占据了相当大的比例。

高分或许源于对童年纯真情感的细腻呈现,而低分则指向改编未能准确把握原著内核。就叙事结构而言,原作以多个独立小故事串联出完整世界观,而此次改编选择以30年前的神秘火灾事件为引,将主线聚焦于一名少年在房屋失火中意外丧生的悲剧,同时其父母亦在事件后杳无音讯。这种叙事手法的转变引发了观众对作品本质的争议。

三十年后的深秋,小镇上四位高中生齐聚那座荒废多年的老旧宅邸,只为参加万圣节派对。当他们无意间发现地基下隐秘的地下室时,里面竟精心保存着各类物件——老式相机、雕花面具、锈迹斑斑的挂钟……某种不可名状的力量让每个人都在瞬间被某件物品攫取了注意力,最终带着各自的战利品离开。其中名叫艾萨亚的黑人少年,手中握着的正是那台泛着冷光的相机。他随性地为两位女同学各拍了一张照片,却在冲洗时惊觉,画面中她们的面容正呈现出令人毛骨悚然的窒息状态。

一切似乎都源于一场意外的邂逅。后来艾萨亚才明白,那些看似偶然的事件实则是未来命运的预演。不仅两位女同学在万圣节派对上遭遇了致命危机,就连他自己,在被人无意间拍下一张照片后,也悄然踏上了一条通往伤痛的道路。那个名叫伊莎贝拉的亚裔女孩原本在校园中如同隐形人般存在,直到她偶然拾得一个神秘面具。戴上它后,仿佛被某种神秘力量悄然唤醒,她瞬间成为全场瞩目的焦点,仿佛自己就是这场狂欢的主角。

回到家后,那张面具如同与肌肤融为一体,她使出浑身解数,仿佛能听见皮肉撕裂的声响,最终才将那张面具从脸上挣脱下来。

从那以后,她的生活始终笼罩在面具的阴影之下,情绪时常失控,愤怒如潮水般涌来。原来,这枚藏匿于包中的面具早已成为无形的操控者,将她内心积压的怨气转化为外泄的狂躁。而更令人毛骨悚然的是,这种影响并非止步于她一人——整个街区的居民都仿佛被施了某种诅咒,言行举止逐渐偏离常理,理智如沙漏中的沙粒般流逝。某天夜里,卢卡斯在巷口拾起一罐诡异的虫群,却未察觉这些生物早已突破容器的束缚。当月光穿透迷雾时,他惊恐地发现无数虫子正从罐中逃逸,顺着他的呼吸悄然钻入胸腔,如同某种活体入侵的仪式正在上演...

卢卡斯发现自己身体在碰撞任何物体时均不会产生痛感,这一异常能力促使他不断尝试各种极限运动。身为富二代的詹姆士偶然获得了一块古董怀表,意外解锁了操控时间的能力。凭借这项神秘力量,他开始着手接近那位始终心仪的对象。

然而,坦率而言,这部作品更像是一部以恐怖题材为外衣的青少年成长题材剧集。通过惊悚元素的包装,实质上揭示了青少年在自我认同构建、情感忽视以及父母婚姻状态对心理成长的深刻影响。例如伊莎贝拉所经历的亚裔身份认同困境,以及卢卡斯面对父亲离世时的创伤与成长,都展现了角色在复杂家庭关系和文化背景下的心理挣扎。

在原著的情节中,男孩无意间启动了通往过去时空的装置,当他终于寻得返回未来的方式时,却发现亲妹妹已悄然消失于时间长河。传统叙事中,他总会重新启动装置,逆流而上拯救妹妹。然而在这部作品里,他最终只是对着虚空留下一抹意味深长的微笑,仿佛在凝视着时光无法逆转的残酷真相。

由于那个长期欺凌他的妹妹终于消失,原著最大的价值在于其深入骨髓的恐怖氛围。当故事在某个令人心悸的瞬间戛然而止,那种细思极恐的寒意才会真正渗入读者的神经。然而在改编剧集中,这些恐怖元素被简化为满足主角团欲望的工具,看似在传递某种价值观念,实则沦为了刻板印象的展览场。剧中人物被强行套上种族标签:黑人角色必须擅长运动,亚裔角色注定被忽视,富家子弟必然是同性恋倾向——这种预设的思维框架,让整个故事丧失了应有的锋芒。就目前播出的剧集而言,它只是机械地移植了原著中的恐怖符号,却没有继承其对人性深层次的探讨。整个叙事沦为一群高中生的冒险奇观,缺乏原创性与深度。当然,不能否认改编作品可以承载教育意义,1995年的《鸡皮疙瘩》系列改编剧也曾获得过广泛认可。但支撑其连续四年霸榜美国收视率的,正是对原著精髓的精准把握——不是制造廉价的说教,而是让恐怖成为直面现实的隐喻。这个系列之所以成为畅销经典,不仅在于那些天马行空的恐怖构思,更在于每个故事结尾都像一记重锤,让读者在不断反转的真相中获得新的认知。比如在《面具夺魂》中,原著女孩佩戴恐怖面具的动机并非为了族群认同,而是出于对嘲笑者的报复心理。当她如愿以偿地摆脱欺凌时,却发现面具已深深嵌入灵魂——这恰恰揭示了她对母爱的漠视,以及对复仇执念的沉沦。正如R.L. Stine与儿童心理学家的对话所揭示的,恐怖文学的本质不是制造恐惧,而是教会孩子如何与恐惧共处。那些反复背诵《恐惧街》情节的少女们,正是通过这种方式在潜移默化中学会驾驭恐惧。可惜当下许多恐怖作品早已迷失方向,执着于用反转和骇人手段刺激观众的肾上腺素,甚至陷入恶性循环不断重复吓人的套路。这样的恐怖最终沦为对人性的试探,而非对现实的映照。毕竟我们热爱恐怖片,不是为了经历精神折磨,而是在直面恐惧后,获得直面现实的勇气。现实本身就像一部永不落幕的恐怖片,只是我们早已习惯其中的惊悚镜头。

本文中所使用的图片均源自互联网。

最新资讯

- • 电影《拯救嫌疑人》西安路演广受好评 情感与现实话题引发深度探讨 -

- • 刘在石获2022韩国年度艺能人 连续11年蝉联第一名 -

- • 林青霞回应婚变传闻 称老公邢李㷧是她心中的巨人 -

- • 电影《追缉》发布阮经天特辑 颠覆性诠释复杂人设 -

- • 电影《极限逃生》今日杀青曝概念海报 吴昱翰徐璐张海宇惊险闯关 -

- • 赵丽颖清冷电影质感大片释出 光影间眼神坚定故事感满满 -

- • 周震南父母及公司再被恢复执行 执行标的1.68亿元 -

- • 火了十几年的四部高智商对抗犯罪港片 -

- • 毛晓彤香芋色羽绒衣现身机场 穿高领毛衣显温柔气质 -

- • 张云龙潮酷夹克套装出行 黑色墨镜生人勿近气场满分 -

- • 人缘超好!贺峻霖丁程鑫张真源敖子逸等发文为马嘉祺庆生 -

- • 2023年上映的5部圈钱烂片,你要是全都成功躲过,真是眼光独特! -

- • 钢铁侠和美队同意回归漫威?最快要等4年,网友点评一针见血 -

- • 希林娜依高酒红色小西装复古时尚 配贝雷帽小有韵味 -

- • 《惊奇队长2》呆头鹅过去故事公开!率「哈吉咪大军」登太空 -

- • 日本知名歌手水木一郎因肺癌去世 享年74岁 -

- • 5天2亿,张艺谋女儿得亲爹真传,青出于蓝带飞张小斐 -

- • 林允长款羽绒衣现身机场 头戴耳机踩雪地靴俏皮活泼 -

- • 每一个被妈妈深爱着的人,都可以看看这部电影 -

- • 董思成卫衣套装简约低调 顺毛温柔气质似邻家男孩 -