资讯分类

没人认可,它也是我的世纪十佳港片 -

来源:爱看影院iktv8人气:690更新:2025-09-17 14:50:52

2005年《神经侠侣》的上映标志着香港电影进入重要转折期。香港电影曾以独特魅力在全球华人观众中获得广泛认同,其核心价值在于将立足本土的叙事传统转化为具有普适性的文化符号,成功跨越地域界限,成为中国大陆及海外华人社会共同的文化记忆。

香港社会独特性的形成源于多重因素交织作用,而非单一变量所致。冷战时期国际格局的演变、上海电影产业向香港的迁移,以及本地社会在华人世界中率先实现现代化的进程,共同构成了这一现象的关键节点。值得注意的是,这些要素的叠加效应呈现出高度偶然性,港英殖民当局长期缺乏系统性的长期规划,这种有意或无意的放任态度,最终塑造了香港社会与内地及台湾地区截然不同的文化特质与社会形态。

二十世纪盛行一时的与革命及启蒙相关的各类意识形态在香港始终未能真正扎根。由于香港社会直接跨越了前现代晚清阶段,未经革命-启蒙话语的中介便遭遇现代自由资本主义体系,这种特殊的历史进程使得香港既延续了中国传统社会中世俗生活所具有的鲜活与感性特质,又广泛吸纳了西方现代社会强调工具理性与实践效率的运作模式。这种双重性塑造了香港作为一个充满矛盾张力的独特都市形态,其文化景观呈现出梦幻与现实交织、传统与现代碰撞的特殊魅力。值得注意的是,从古典文学经典《红楼梦》《金瓶梅词话》《海上花》到20世纪的张爱玲与汪曾祺等现代作家,中国文学史上最具穿透力与永恒价值的作品往往都展现出鲜明的世俗属性。这种世俗性本质上指向日常生活领域,而日常生活的本质特征在于其重复性,体现为一种无始无终、循环往复的圆周型时间结构。这种时间观与深受犹太-基督教创世论及末日审判思想影响的现代线性时间观形成尖锐对立,后者强调时间的有限性与方向性,呈现为始于创世、终于审判的封闭直线型时间框架。

十年文化大革命期间,暴力感的集中体现之一是对中国人时间感知的破坏。极化革命浪潮瓦解了延续千年的历史绵延感,将绵延不绝的文明进程切割成碎片。香港社会浓厚的世俗特质深刻塑造了本地影视创作,当作品有效呈现世俗生活中诸如小奸小恶、刻薄势力、善意温情、真挚虚伪等复杂人性元素时,往往能突破意识形态与文化语境的藩篱,引发广泛情感共鸣。这部被长期低估的影片《神经侠侣》正是如此,它以世俗气息浓厚的叙事方式,生动展现了忧伤、欢愉、温情与残酷交织的人性图景。

《神经侠侣》聚焦香港湾仔区巡逻警察的日常事务,这一视角在警匪题材占据主导的香港影坛中颇具突破性。传统警匪片往往以暴力冲突和悬疑惊悚为核心元素,而本片导演阮世生凭借丰富的编剧经验,巧妙地将警察的日常生活与戏剧性元素结合。影片在保持大众电影叙事节奏的同时,通过精心构建的角色性格和情节设计,展现出独特的创作思路。开篇在超市场景的处理尤为大胆,以极具反差感的方式瞬间抓住观众注意力,为后续剧情埋下伏笔。

曾有媒体报道认为《神经侠侣》票房表现不佳可能与片名存在关联,但暂且不讨论票房与片名之间的因果关系,该片标题确实容易引发观众误解。对于未观看影片却对陈奕迅与容祖儿海报形象有所印象的观众而言,可能误将「神经侠侣」视为这对主演的专属称呼。实际上,片名中的「神经侠侣」为复数形式,涵盖多重组合:陈奕迅与容祖儿构成其中一对,吴镇宇与东莞女角色菲菲形成另一对,陈奕迅与两位中学女生亦可视为一对,而容祖儿与摩托警美男方中信的搭档关系同样符合「神经侠侣」的定义。

自上世纪八十年代起,神经质形象逐渐成为香港电影的重要标签,这种现象源于现代高压城市中工具理性高度发展的异化产物。众多香港顶尖演员,包括郑秀文、杨千嬅、郑中基、吴君如、梁家辉、吴镇宇、张学友(此名单可无限延伸),均展现出对这类角色的深刻诠释能力。当神经质元素持续演化,最终催生出无厘头风格,周星驰的成就达到了艺术巅峰。在《神经侠侣》中,神经质特质通过角色反差设计得以凸显,尤其以吴镇宇饰演的核心人物精神疾病设定为核心。影片中,经验丰富的巡警陈奕迅表现出消极应对的工作态度,而新来的搭档容祖儿则带着对警察职业的纯粹理想与元朗下水围村的成长背景,展现出极端天真的性格特征。

以不算严谨的类比来看,容祖儿与元朗地区某些特质的关联或许更贴近王宝强的某些形象。陈奕迅与容祖儿的组合呈现着成熟与青涩的碰撞,都市生活与乡村气质的交融,这种反差本身便具有戏剧性。当陈奕迅与两位年轻女性搭档时,年龄跨度带来的荒诞感更为显著,甚至成为公众调侃的焦点。而容祖儿与方中信的组合,则直观体现了外貌与年龄的双重错位。至于吴镇宇与菲菲的搭档,其差异更多体现在身份属性上——跨越地域界限的香港与大陆文化,以及精神状况的鲜明对照。

影片通过高度反差的神经元素组合天然具备观赏趣味,这种特质不仅强化了叙事张力,更深刻影响着整体结构。令人意外的是,本应作为核心人物的容祖儿在后四十分钟近乎隐退,而吴镇宇则在高潮段落中承担起主导叙事的职能。得益于紧凑流畅的节奏设计,这种角色地位的转变并未造成观感上的断裂,反而形成独特的叙事韵律。

日常感的建构依赖于丰富的物质细节呈现。陈奕迅与容祖儿的组合通过处理一系列看似微不足道却极具生活气息的日常事务,展现出独特的叙事视角——无论是协助阿婆将堆满废纸的推车送上陡坡,还是处理肥胖妇人误报的死猫案件,亦或是追查偷取阴井盖的违法行为,这些场景都蕴含着真实的生活质感。影片在情绪营造上更具匠心,例如在帮助老人推车的温情片段中,巧妙穿插孩童用水枪嬉戏的场景,既避免了陷入单纯悲悯的叙事窠臼,又让原本可能沉重的剧情焕发出轻盈的活力,这种平衡把控展现出高超的编剧水准。

影片通过真实细腻的叙事,展现了世俗生活中悲喜交织、善恶并存的复杂图景。陈奕迅因抄牌被罚引发的冲突中,被罚款者愤怒的咒骂声与林雪在跳楼时刻意激起的旁观者冷漠叫骂,共同构建出人性阴暗面的残酷现实。然而在这些令人窒息的场景背后,陈奕迅对吴镇宇的纵容与钱嘉乐对其发小的体谅,折射出人们对破碎人生的无奈包容。当田蕊妮因女儿哮喘而陷入困境时,容祖儿递出的鳄鱼瘦肉汤意外成为融化坚冰的温暖催化剂,诠释着善意传递的动人力量。影片最震撼人心的莫过于钱嘉乐在吴镇宇说出真名的瞬间,将珍藏的手机慷慨赠予的转折,既符合人物性格发展,又完成了情感救赎的戏剧性升华。最终菲菲扑向吴镇宇的怀抱,让整个故事在善意的顶峰戛然而止,令人唏嘘不已。

影片在人物关系构建方面展现出独特的叙事手法。吴镇宇与菲菲之间的情感联结因一场意外事件而加深——菲菲遗落在窗下的胸罩,恰与吴镇宇曾经经营的店铺所售商品产生微妙呼应。这一看似偶然的物件关联,实则成为触发其过往记忆的关键节点,使菲菲在某种程度上承担起替代性角色,同时也标志着主人公与过往经历的决裂与新生。

陈奕迅与两位女学生之间建立的善意友情源于一次偶然的公交车事件,而容祖儿与方中信的关联则始于一个意外事故中的相遇。这些看似偶然的联系都与身体状态及情感表达有关,体现出一种直接而富有情感的互动方式。

陈奕迅与吴镇宇在影片中塑造的角色极具探讨价值,其中吴镇宇饰演的人物堪称引发观众强烈情感共鸣的核心人物。两位角色在剧中的共同特质在于都经历了身份迷失的困境,而最终通过携手完成某项关键任务,实现了自我价值的重新确认与人格的重建过程。

陈奕迅的生活中充斥着对现实的疏离感,他似乎始终无法真正投入当下的存在。然而,当双脚踏上球场的那一刻,他仿佛与世俗隔绝,以纯粹的身体对抗诠释着对生命的执着。即便面对权威人士的压制,他也在球场上展现出不屈的姿态。女学生意外离世的事件如同一把利刃,刺破了他内心的平静,促使他重新审视自我价值。在那个飘雨的夜晚,与神秘对手的激烈搏击不仅是一场力量的较量,更是一场精神的涅槃,最终让他在血与汗的洗礼中确认了存在的意义。

吴镇宇的角色设定呈现出显著的复杂性。影片后半段的剧情着重于其人物弧光的展开,这并非剧情结构上的疏漏,而是精准的叙事安排。主创团队显然有意借助这一精神异常角色的爆发性行为引领故事高潮,因其背后蕴含着超越表象的深层隐喻。精神疾病患者作为角色类型,往往能触及观众潜意识层面的情感共鸣,非理性行为具有唤醒人类原始冲动的特殊力量,正如《阿甘正传》中阿甘的纯真举动意外引发了美国社会对国家精神的重新审视。要完整解读吴镇宇这一角色,需深入其象征意义网络——这实则折射出香港社会剧烈变迁在创作者意识中的投射,而这种变化最直观的体现即是身份认同的重构与政治议题的隐性表达。

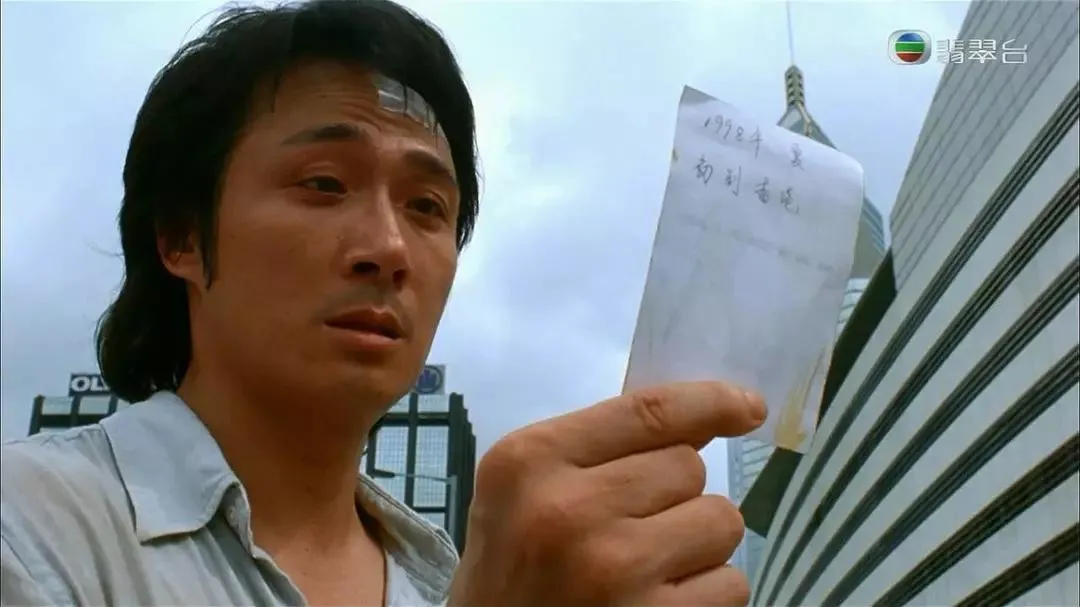

97年后香港电影中大量失忆题材与卧底类型作品,往往映射出社会变迁下个体的精神困境。在《神经侠侣》中,吴镇宇饰演的建筑系高材生经历多重打击:经济压力导致债务缠身,妻子意外流产,双胞胎女儿相继夭折,最终在澳洲的父母与妻子抛下他离开。这段创伤令他陷入精神分裂状态,却意外催生出独特的身份认同——他开始在街头主动为游客指引方向,甚至在金紫荆广场向大陆游客展示自己设计的飞翼模型,以标准的军礼姿态说出「飞向北方,投向我们祖国的怀抱」。值得注意的是,尽管吴镇宇的普通话存在明显口音,但这一场景始终保持着庄重的情感表达,展现出角色对祖国的深切眷恋。

若以象征性视角解读,《神经侠侣》中吴镇宇反复挣扎的高利贷困境,可视为香港主权回归进程中集体焦虑的隐喻呈现。理查德·休斯提出"借来的空间,借来的时间"(borrowed place, borrowed time),精准概括了香港作为殖民地的历史定位。1997年新界租约到期事件,使这一历史遗留问题在七十年代末即已浮现,成为持续困扰香港社会的结构性矛盾。影片中家姐为吴镇宇清偿债务的情节,恰如中国大陆为香港化解历史债务的现实映射,但债务主体所承受的精神创伤却难以在短期内消弭。

吴镇宇与菲菲的情感纠葛暗合香港与大陆的复杂关系。当他在东莞与按摩女郎菲菲产生羁绊,最终将之视为替代前妻的存在时,这种情感投射实则折射出香港在身份认同上的摇摆。影片中"从头来过"的高频台词,既是对世俗生活的期许,更是对政治现实的隐喻。这种重复性表达在《春光乍泄》与《无间道》中均有呼应,前者强调情感重启,后者侧重道德救赎,而本片则通过吴镇宇两次跳楼的具象行为,建构出更为深刻的生存寓言。

特别值得注意的是,影片三次跳楼场景构成独特的叙事符号:林雪的坠楼暗示殖民统治的终结,吴镇宇首次跳楼体现个人宿命的绝望,最终为救菲菲而跳楼则象征着突破历史桎梏的重生。阿尔都塞的意识形态理论指出,意识形态构建了个体与生存条件的想象性关系。在此框架下,吴镇宇与菲菲的结合构成了一种特殊的想象性联结,他们的情感纠葛实则是现实政治矛盾的诗意转译。

影片结尾在林忆莲《假如让你吻下去》的旋律中,吴镇宇对菲菲说出"记住,带女儿回来,一家团聚,有粥食粥,有饭吃饭,一定有好日子过"的告白,既是对平凡生活的温情展望,更暗含着对历史创伤的和解承诺。这种将世俗期待与政治隐喻并置的叙事策略,使影片超越了单纯的情感故事,成为对香港特殊历史境遇的深刻镜像。

最新资讯

- • 平地起惊雷,这部网飞惊悚剧值得推荐,连刷三集超过瘾 -

- • 轻松下饭的5部电视剧,《兰闺喜事》排在最后,第一至今无人超越 -

- • 正在热播的5部电视剧,《问心》排在倒数,《田耕纪》只能第二 -

- • 央视点名好评的5部剧,《狂飙》排在第三,你追过哪几部? -

- • 《梅花红桃》:赵安糊涂一世,聪明一时,老田棋差一着,害了老路 -

- • 《问心》结局令人遗憾!崔院长的命运无奈,令观众深感失望 -

- • 印度“捧上天”的4部中国剧,有一部火遍全球,播放量破世界纪录 -

- • 《死侍3》撤档 原定于明年5月3日北美上映 -

- • 中式科幻电影《比如父子》杭州开机 融合家庭与科幻元素探索东方父子情 -

- • 历史大剧空降定档,每晚4集连播!老戏骨马少骅领衔主演晚清名臣 -

- • 播出2天口碑爆了,这部媲美《唐朝诡事录》的剧,太给国产长脸了 -

- • 不容错过的7部热播剧,每一部都百看不厌,大家最喜欢哪部? -

- • 《田耕纪》首播,笑着说出苦难,古装家庭伦理剧,看点多,很高级 -

- • 悬疑剧又出王炸!才播两集好评一片,老戏骨演技令人拍案叫绝 -

- • 《白塔之光》感动首映 辛柏青黄尧出席 -

- • 呵,拍得再神,也只能偷着看 -

- • 神仙同事 可爱狗狗,这部剧的职场生活也太幸福了吧 -

- • 人口老龄化国情教育影片《硬核老爸》首映礼在京举办 -

- • 《父母爱情》江卫民开茶馆,欧阳安然为什么会出资最多? -

- • 梅花红桃:最精明的人出现,他四次将计就计,化险为夷又成功反击 -