资讯分类

年度第一大片,可惜还是被删改了 -

来源:爱看影院iktv8人气:875更新:2025-09-18 15:28:07

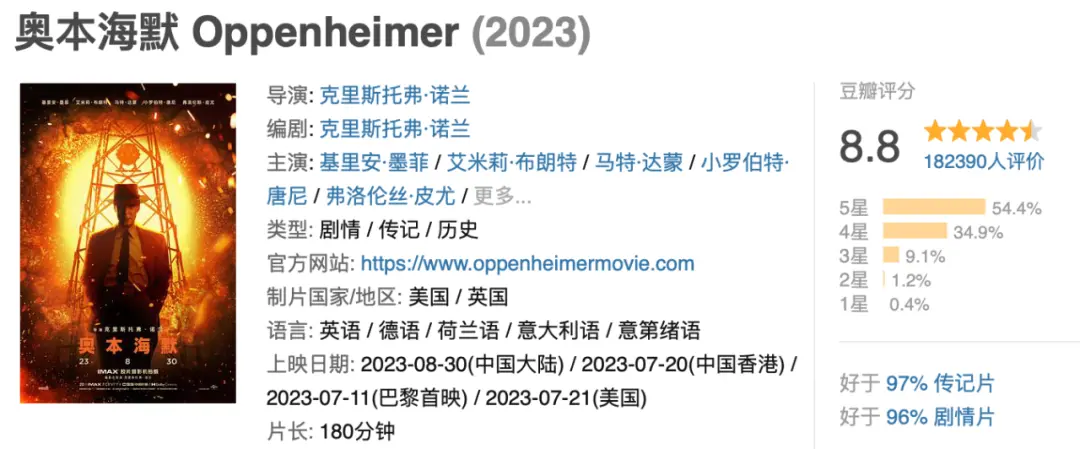

克里斯托弗·诺兰执导的最新作品《奥本海默》正式上映,引发广泛关注。据最新数据显示,该片全球总票房已突破8亿美元大关,创下全球影史中R级影片的第二高票房纪录。影片在中国内地院线上映后,口碑持续走高,截至目前,豆瓣平台上的评分也从8.6升至8.8。

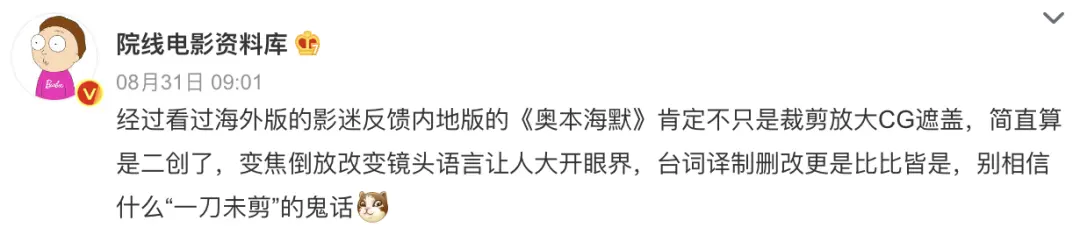

然而,影片中刻意保留的「删改」痕迹却成为热议焦点。部分观众通过对比原版内容,发现其中存在大量删减与打码处理,这种矛盾的叙事方式被网友戏称为「虚假的一刀未剪」。

然而,亦有观点认为无需在意。在他们看来,只是短暂的裸露与激情戏份,删除又何妨?「难道少了这几分钟就会影响电影的表达效果?」

鱼叔对此并不认同。实际上,诺兰执导的多数影片并未采用限制级评级,旨在拓展更多院线资源与观众群体。然而,《奥本海默》却选择以R级上映,特意保留了几场涉及裸露的情节。这表明,导演显然认为这些场景不仅仅是吸引眼球的手段,而是与影片核心主题存在深刻关联。今日,我们将围绕这一细节展开探讨,深入分析《奥本海默》的创作意图。

内地特供版这一概念早已为人所知,此前《水形物语》曾因将女主角背影P上小黑裙引发热议,但相较于《奥本海默》在细节处理上的精致程度,该改动仍显粗糙。

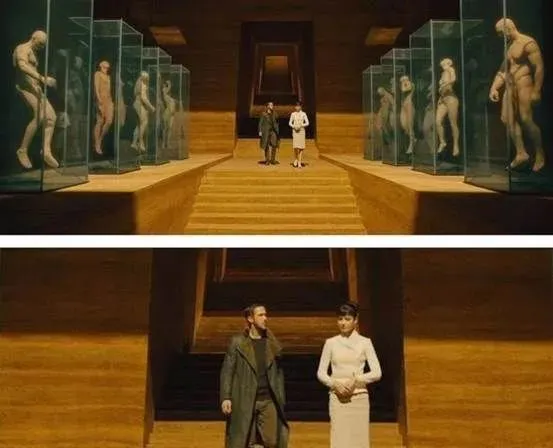

以《银翼杀手2049》为例,当主角K踏入尼安德势力范围时,画面采用大幅裁切手法,两侧的裸体雕塑被刻意截断,这种视觉处理方式形成强烈的压迫感。值得注意的是,这种独特的视觉语言在影片中反复呈现,通过精准的构图切割强化场景张力,成为导演传达世界观与角色处境的重要叙事工具。

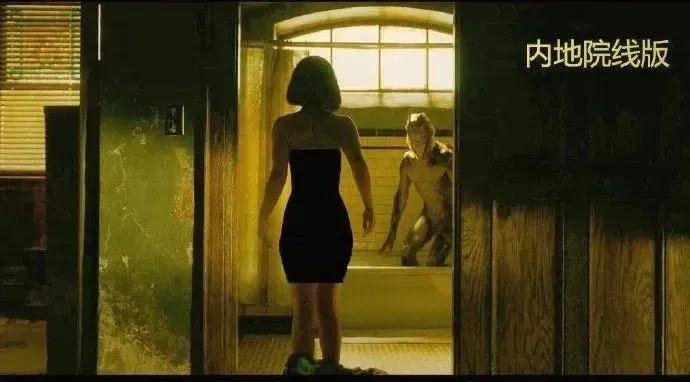

《奥本海默》内地特别版近日引发争议,其对原作的删改方式显得格外生硬,特别是通过"小黑裙"元素与画面分割手法进行调整。尽管观众对此心知肚明,但这种刻意为之的改动仍令人啼笑皆非。首先,此类改动破坏了原有的叙事连贯性。例如那场颇具争议的床戏:前一秒两人正沉浸在亲密互动中,后一秒却突然出现穿着紧身裙的场景,仿佛在表演魔术。画面中刻意突出的裙子细节与褶皱花纹,既暗示了亲密情节,又让不明真相的观众误以为是魔术场景。

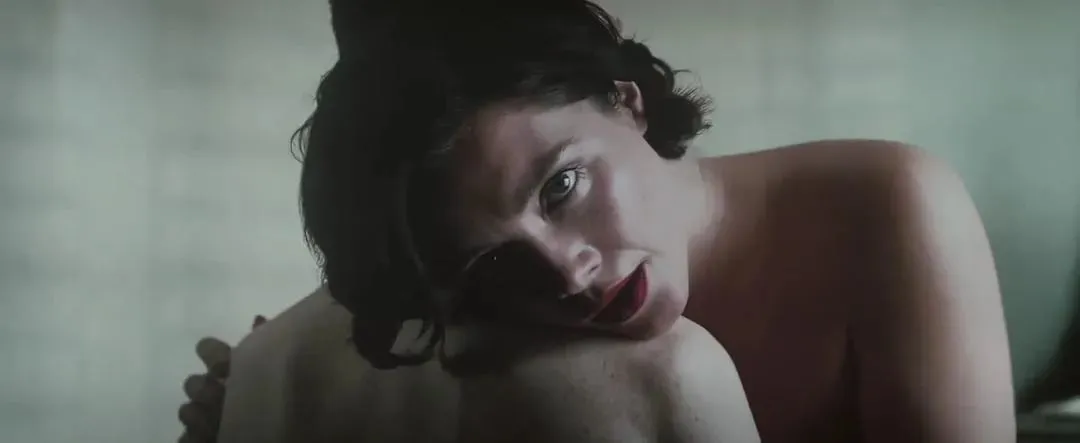

其次,因拍摄限制而无法完整呈现的场景,通过裁切与放大处理导致画面分辨率明显下降,视觉冲击力与情感张力均受到显著削弱。最终,影片中裸戏的彻底删减,对核心主题的表达造成了实质性影响。诺兰在电影中设计的大尺度场面并非出于情色吸引,而是作为人物塑造的必要环节存在。影片围绕美国物理学家奥本海默领导团队研发原子弹的全过程展开,故事分为三个阶段:初期在欧洲深造量子力学并归国投身科研,中期带领团队攻克技术难题最终成功引爆,后期则陷入被指控为苏联间谍的困境,经历全面审讯与名誉危机。尽管主线叙事与情爱元素看似无直接关联,影片整体保持全年龄向的基调。仅有的三处敏感内容均出现在奥本海默与情人琼(弗洛伦丝·皮尤饰)的支线情感戏中,其中最具代表性的是两人热恋时期的船戏场景——这是全片唯一展现的亲密互动,也是奥本海默在高压科研环境中难得的放松时刻。

在动荡变革的时代背景下,奥本海默对新兴的科学理论、前沿的思想体系以及蓬勃发展的社会运动展现出强烈的好奇心。他广泛涉猎却始终保持审慎态度,既深入探索各项创新成果,又善于保持自身独立立场。这种开放而理性的思维特质,使他在与琼相识后,不仅在情感层面产生共鸣,更在精神层面建立起深度契合,两人的思想交流成为那个时代最具启发性的篇章。

诺兰在电影中巧妙地安排了一个关键情节:琼赤身裸体地从书柜上取下印度教经典《博伽梵歌》,并让奥本海默朗读其中一段梵文。「此刻我化作死神,世界的毁灭者。」这句话后来成为奥本海默在首次核弹试爆后的真实独白。这一设计不仅是对两人亲密关系的具象呈现,更暗示琼对奥本海默的精神塑造。他们以完全坦诚的姿态彼此凝视,深入探讨着内心世界。同时,这个场景具有深层象征意义——将奥本海默对琼的欲望与对科学的探索欲形成镜像对照。两种截然不同的冲动都表现出痴迷与烈度,却都伴随着道德困境的重压。在后续剧情中,当奥本海默因参与曼哈顿计划而与琼陷入婚外恋矛盾时,双方再次以全裸姿态隔着距离坐在椅子上对峙,凸显了私欲与使命间的激烈冲突。

此处的裸戏虽不多,却承载着深层象征意义。如果说首次裸露是两人欲望的隐喻,那么第二次则揭示了更为复杂的情感内核——在战时年代的压抑氛围中,他们的脆弱与恐惧被赤裸裸地展现。彼时的奥本海默深陷道德困境,连自身行为都难以向琼解释。这场见面后不久,琼便选择结束生命,这一事件成为他人生的重要转折点。一方面,他将此归咎于自己的决绝,陷入剧烈内疚;另一方面,长期萦绕心头的情人突然消逝,更在情感深处留下难以填补的空缺。第三次裸露出现在审讯场景,导演以魔幻现实手法构建心理投射。当被追问过往的婚外情时,奥本海默的焦虑情绪急剧上升,最终所有隐私如同被剥去外衣般显露。镜头在此处完成戏剧性转换——昔日西装革履的科学家,竟以赤裸身躯面对审讯者,隐喻着人性在高压下的全面暴露。

下一幕场景中,内地版仅呈现琼依偎在奥本海默肩头的画面,其构图方式引发观众讨论。该镜头通过裁剪放大与倒放手法调整时长,而原始画面则展现奥本海默与琼赤身裸体相拥,面对周围人群及妻子的凝视。

第三处裸戏堪称全片核心。此前与琼在肉体与情感层面的纠缠,实为铺垫此场景的必要基石。越是在前期展现亲密与暴露的戏码,越能凸显此刻被审讯时的羞耻感与愧疚心。这段婚外恋的过往不仅摧毁了奥本海默的公众形象,更深刻冲击着其与妻子的情感纽带。作为传记片的重要叙事支点,此类负面印象的呈现必须被赋予足够分量,以凸显人物性格的多面性与内在张力。传记片的核心在于人物本身,而用"悖论"二字精准概括奥本海默的人生轨迹,恰如其分。正如他毕生追求的科学事业——量子力学,在影片中他向学生授课时曾以这样一个例子阐释:光既具有波动性,又同时具备粒子性。这种看似矛盾的本质,正是量子物理学的根基,亦映照出奥本海默复杂的人生图景。

这种矛盾现象在多个层面均有展现。例如,他身上所散发的伟人光芒与作为普通人的道德瑕疵形成鲜明对比;同时,其政治立场亦呈现出明显的模糊性,始终游走于暧昧不明的灰色地带。

他长期关注社会动态与政治变革,积极探求多元政治观点。身为大学教授,却将政治议题引入实验室环境,即便面对同事的劝阻,仍坚持认为这为学术社群提供了思想交流的平台。值得注意的是,他始终保持独立立场,既未加入任何政治组织,也拒绝卷入党派纷争。尽管周围不乏曾参与美国共产党活动的人士,其中甚至包括他的妻子,但他始终秉持个人判断,选择维持政治中立。在公共事务中,他愿意借助个人声望拓展政治影响力,积极参与各类活动并提出建设性意见,却始终与政坛保持适度距离,避免过度介入。

在外界压力不断施加的环境下,奥本海默始终坚守着个人的独立立场。与他形成鲜明对比的是电影中的反派角色——美国原子能委员会主席施特劳斯(小罗伯特·唐尼饰)。影片采用双线叙事结构,以奥本海默的视角展开时使用彩色画面,而施特劳斯的视角则通过黑白画面呈现,这种视觉对比强化了两人在历史进程中的对立立场。

在剧情逐步展开的过程中,施特劳斯的形象逐渐显露出与奥本海默截然不同的特质。他掌握权力,企图通过权力手段拉拢奥本海默、爱因斯坦等科学家,却未能如愿。电影中最具有标志性的场景,恰恰成为情节最大的转折点——他费尽心机,精心设计了多个陷阱以陷害奥本海默。这一切并非源于国家安全的考量,而是出于个人恩怨。最终,一位同僚的提醒让他恍然大悟——当年的对话从未提及你,而是聚焦于更为关键的议题。

《小丑》中亚瑟·弗莱克的世界充满极端对立的色彩,而奥本海默的领域却呈现出复杂交织的多元面貌。这也正是诺兰导演采用黑白与彩色画面语言的深意,通过这两种视觉符号分别呈现两位主人公截然不同的命运轨迹。

奥本海默之所以令人难以捉摸,源于他独特的能力——能够接纳矛盾与悖论并存的局面。这种特质在那个动荡的时代显得尤为珍贵,也恰是其担任「曼哈顿计划」领导者的根本优势。值得注意的是,他的学术造诣、数学才华及实验技巧并非处于顶尖水平,其团队中却汇聚着多位诺贝尔奖得主,这恰恰印证了他卓越的领导艺术在于凝聚顶尖人才而非个人能力的绝对突出。

奥本海默为何能够脱颖而出,成为团队的核心领导者?在研发进程受阻引发激烈争论的场景中,「氢弹之父」爱德华·泰勒因不满现状愤然提出辞职。此时一直保持沉默的奥本海默却在关键时刻主动发声,他不仅迅速协调团队分工,更果断追出劝说泰勒重返岗位,展现出非凡的领导魄力与危机处理能力。

这场争执虽短暂,却处理得异常圆融。他展现出卓越的包容力,既能吸纳多元观点,又能体谅不同性格的科学家。这种开放态度使他深受学界敬重,却也暗藏隐患——在冷战阴云笼罩的年代,模棱两可的立场反而成为致命弱点。当政治风向决定学术命运时,缺乏明确站位的特质便被视作软弱,最终招致小人攻讦与过往黑历史被逐一翻出。

该片并未将奥本海默塑造为一位高大全的传奇人物,而是深入剖析其性格的多维特质。影片既彰显其人格的复杂性,又传递出深刻的悲剧内核,既展现他作为「原子弹之父」的非凡智慧与历史贡献,也刻画了其在时代漩涡中难以调和的精神冲突与无能为力。许多观众在观影后才意识到,影片的核心并非聚焦于核弹的视觉奇观,而是通过奥本海默跌宕起伏的人生轨迹,呈现人类文明进程中的震撼图景。

诺兰的电影始终备受瞩目。相较于以往作品,新作《奥本海默》在视觉呈现上有所克制,但人物塑造依旧延续了导演标志性的叙事风格。诺兰笔下的主人公往往承载着超越个体的价值追求,如《黑暗骑士》系列中,蝙蝠侠为守护哥谭市的安宁甘愿承受舆论谴责,以黑暗骑士的身份践行正义。这种将个人命运与时代使命紧密结合的创作理念,构成了诺兰电影中独特的英雄叙事体系。

例如《星际穿越》。为拯救濒临灭绝的人类文明,库珀毅然踏上浩瀚的星际征程,最终舍弃了与家人共处的珍贵时光。

以《信条》为例,尼尔为拯救全球与主角,自愿在时间循环中不断穿梭,经历无数次重复的冒险与抉择。

《奥本海默》同样展现了这一主题。他为了终结战争而投身曼哈顿计划,却由此陷入道德困境。

诺兰过往的电影作品多聚焦于动作与科幻类型,人物塑造往往服务于宏大叙事,层次相对单一。然而《奥本海默》作为一部传记片,展现出显著不同的创作方向。在题材与篇幅上,该片为角色塑造提供了更广阔的挖掘空间,使人物形象呈现出前所未有的复杂性与深度。若以角色塑造的深度与广度衡量,奥本海默无疑是诺兰执导生涯中最具有突破性的尝试。他成功将这位仅停留在教科书中的历史人物,转化为令人难以忘怀的「普罗米修斯」式象征。

此外,鱼叔此次的观影体验与过往作品形成鲜明对比。三小时的片长创下了诺兰导演职业生涯中最长的纪录,对观众的耐心和注意力提出了极高要求。但令我最为印象深刻的是,整部影片几乎全程聚焦于文戏创作,密集的台词与众多角色的刻画,无疑是对观众记忆力的严峻考验。

此前曾有观众担忧是否需要提前查阅资料或具备观影基础。然而我认为这些顾虑实属多余。影片通过直观的方式呈现了必要的科学原理,使得历史背景与专业概念并未成为观影障碍。导演诺兰巧妙地将复杂理论转化为通俗表达,因此观众完全可以在无需额外准备的情况下欣赏电影。

影片通过弹珠这一意象隐喻核材料的提炼过程,同时观众无需过分担忧角色辨识度问题。事实上,强行记忆每位角色的名字,普通观众也难以做到。然而,《奥本海默》的叙事结构巧妙地降低了这一要求,核心人物关系的清晰呈现使得观众能够轻松把握剧情主线,深入体验角色之间的张力与个性魅力。

《奥本海默》这部影片以科学家为主角展开叙事,其内容体量庞大,信息涵盖广泛。然而,在鱼叔看来,电影真正打动人心的核心并非聚焦于晦涩的学术探讨或波澜壮阔的历史长河,而是悄然流淌在叙事中的深刻人性剖析——那些在科学理想与现实困境间摇摆的复杂情感,那些在时代洪流中交织的伦理挣扎,才是最能引发观众共鸣的永恒主题。

电影《奥本海默》将最终高潮聚焦于科学界同僚在核武器研发争议中的立场分歧。部分研究者因过往理念冲突,选择在听证会上提交不利于他的证词,借机发难;而另一些人则摒弃个人恩怨,在关键节点坚持道义立场,勇于揭露真相。这种人性的复杂与残酷贯穿整个叙事:无论是冷战时期的国际博弈,还是科学共同体内部的权力角力,人类的内心世界往往比科学本身更艰涩、更冷酷。影片尾声披露的施特劳斯与爱因斯坦的对话,实为对核武器伦理困境的终极叩问。当科学家警告核弹可能引发地球级链式反应时,奥本海默却以反讽回应——他指出人类早已在心理层面自我毁灭,那些因恐惧与猜忌滋生的背叛与隔阂,才是真正威胁文明存续的原罪。

审视电影之外的争议,部分观众对删改持赞同态度,而另一些人则将其视为无足轻重的娱乐事件。不同立场的观众对裸戏的解读存在明显分歧。即便「小黑裙」版本在制作上精益求精,其本质仍与原始电影版本存在本质区别。

全文完。

最新资讯

- • 这一次,赵本山狠狠给内娱上了一课,3大亮点有望成国产剧天花板 -

- • 首播未进热度前十,宋轶《蜂巢》被吐槽神剧,六年磨一剑终成笑柄 -

- • 19禁暗黑韩剧来了,网飞再次刷新渣男下限 -

- • 定于8.29上线的《前夜》,是部能引人入胜的年代成长悬疑谍战片 -

- • 「IMDb评分」最高的宫斗剧TOP6!「这部」赢过如懿传、延禧攻略,和甄嬛传并驾齐驱! -

- • 看了3集《父辈的荣耀》,发现演技不能比较,因为优与劣一目了然 -

- • TVB这部卧底新剧,白瞎了陈豪、胡定欣,越来越摆烂 -

- • 看完《冰雪尖刀连》大结局,我如鲠在喉,无语凝噎,写下这段文字 -

- • 张晚意、郭涛《父辈的荣耀》,下岗潮、计划生育,勾起集体记忆 -

- • 《无与伦比的美丽》首播,陈晓娜扎CP感十足,网友多数五星好评 -

- • 电影局常务副局长毛羽出席中国电影新力量论坛 -

- • HBO决定取消续订《偶像漩涡》 第一季曾饱受争议 -

- • 电影局常务副局长毛羽出席中国电影新力量论坛 -

- • 电影《三贵情史》预售开启!“真爱试炼”版预告走心来袭 9月9日全国上映 -

- • 《奥本海默》今日内地上映 已成为全球票房榜前五 -

- • 《贝肯熊:火星任务》发布新预告 贝肯误闯 “多巴胺”火星奇境 -

- • 导演证实《第十区》会拍?《GT赛车:极速狂飙》票房成功是关键 -

- • 全网都在夸,三角恋就该这么拍! -

- • 别再撕逼出轨了!国剧女主,造了什么孽? -

- • 内娱男主资源,已被混混瓜分 -