资讯分类

假如京东请的不是杨笠是吴京 -

来源:爱看影院iktv8人气:660更新:2025-09-04 00:43:37

加缪曾指出,追求正确是庸俗者的标志。而脱口秀作为一门「以冒犯为艺术」的表演形式,其存在的风险在于,过度的冒犯可能摧毁这门艺术本身——甚至足以让具体演员的职业生涯陷入危机。这一现象在黄阿丽身上体现为对性别议题的直白表达,而杨笠的争议则更多源于其将「普信男」这一概念植入公众讨论的语境。正如罗翔老师所言,脱口秀并非法外之地,当它触及社会敏感议题时,边界感的缺失往往带来连锁反应。

京东此次因与杨笠合作陷入舆论风波,似乎印证了商业行为进入性别对立意识形态海域的风险。当品牌方选择与争议性人物联动,不仅可能引发群体性反弹,更可能使自身陷入道德审判的漩涡。社交媒体上的声浪呈现两极分化:有人质疑其选择是否包含迎合特定群体的意图,也有人追问品牌是否对事件本质缺乏认知。这种舆论反噬恰如飞刀游戏,当360度的攻击面被打开,几乎每一个角度都可能成为审判的起点。

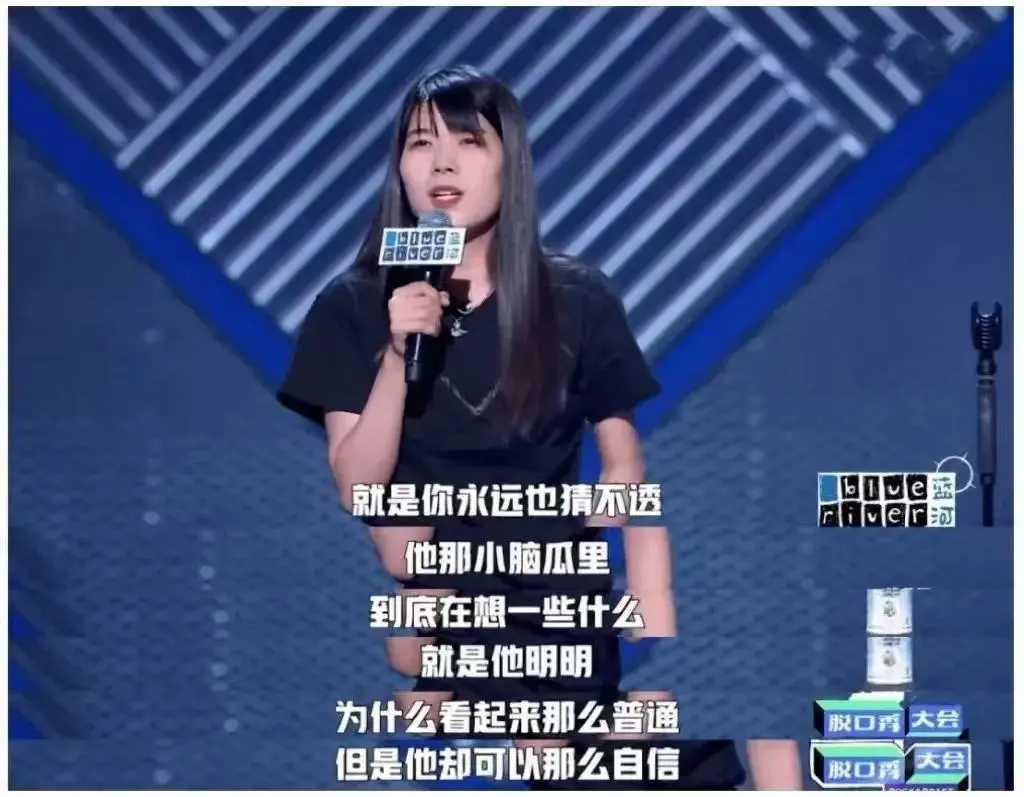

杨笠的公众形象始终处于争议漩涡中。在性别对立情绪愈发激烈的当下,她以「普信男」这一概念精准击中了社会痛点,却也因此成为被激烈攻击的靶子。小红书上她被视为女性话语权的代言人,虎扑论坛则将其视为性别议题的对立面。这种反差恰恰印证了她主动选择站队的后果:当公众将性别议题极端化为非黑即白的战场,任何参与都可能成为被全面审视的焦点。她的「独立女性」人设在社交媒体时代既是优势也是陷阱,正如那句「那么普通却那么自信」的金句,既成为话语武器,也点燃了舆论风暴。

普信男这一标签已成为许多男性心中的隐痛。在部分男性网友通过举报表达不满后,杨笠曾对舆论走向产生过迟疑,但李诞的那番话——「你不可能让所有人都满意,你只需要找到自己的那部分观众,并服务好他们」——为她坚持面向女性市场提供了理论依据。由此她进一步引发争议的言论如「男人还有底线呢?」、「男人,垃圾」等,若舆论未能沿着「以魔法应战魔法」的路径发展,那么「站定一方,得罪另一方」的策略便显现出其有效性。值得关注的是,争议背后往往伴随流量的增长,这使得杨笠能够获得比周奇墨、王国庆、呼兰庞博、思文、鸟鸟等人更多的广告合作。但需指出的是,现实中的多数男性并非脱口秀大会上面对冒犯性言论哈哈大笑的表演者。正如没有一只鸭子能活着离开南京,那些踏入两性对立漩涡的人也难以在「典、孝、急、乐、绷、赢」已成为网络君子六艺的舆论场中全身而退。

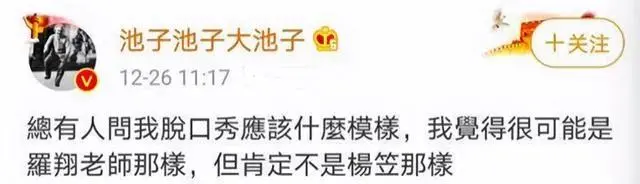

那么,面对杨笠的言论,是应支持还是批判?作为一名普通但缺乏自信的男性,我认为她的几句犀利话语未必具有普遍价值——这与张无忌母亲殷素素临终前的「越是漂亮的女人,越会骗人」,或是某些剧集中的「男人没有一个好东西」等泛泛而谈的刻板印象颇为相似。尽管她在节目上曾解释称「为了避免伤害到具体的人,所以才在段子中采用了模糊和扩大的表达方式,将靶子对准了所有男性群体」,但更具建设性的做法或许是将全称命题式表述转换为直指具体问题的批判,如严重的男权主义倾向或直男癌现象。黄阿丽的吐槽则更多聚焦于具体情境,以个人情感经历为切口,而非抽象性的性别批判。结合上下语境不难发现,她所批评的对象具有明确指向,且情绪的铺展建立在事实基础之上,而非简单的情绪叠加。因此,我大抵认同池子曾表示,「脱口秀应有的模样或许更接近罗翔老师,而非杨笠所展现的风格」。

我挺认同池子对此的点评。罗翔的脱口秀虽带有情绪,但这种情绪始终建立在就事论事与知识传递的基础之上,通过巧妙的梗文化实现表达效果。值得注意的是,这种情绪与知识的联结方式,与杨笠的表达逻辑存在本质差异。杨笠对「男人」的无差别指涉虽引发争议,但笔者并未将其视为针对个人的攻击,若真有这种指向,自当反观自身。更重要的是,将杨笠的「以偏概全」脱离脱口秀的表演语境去理解,显然忽略了该艺术形式特有的表达方式。事实上,当男性群体以「薛定谔的G点」为由对脱口秀进行过度规训时,将自嘲长相、吐槽老板等话题视为脱口秀的最后边界,这种现象本身已反映出社会话语的封闭倾向。在当下这个本应更加包容的环境下,我们不得不思考:一个日益开放的社交氛围,难道不比一个动辄受罚的保守社会更具生命力吗?

关于京东的案例,其与杨笠的互动本质上体现的是商业决策与公众情绪的错位。当企业决策者与网络舆论形成认知鸿沟时,类似英特尔、舍得等品牌的「切割」行为便成为常见策略。京东删除微博账号并宣布「无合作计划」,正是典型的止损操作。但值得探讨的是,企业选择与特定公众人物合作本身并无过错,这是其自主权利的体现。同样,部分网民集体退出京东Plus会员的行为,也应被视为个体选择而非集体责任。在信息传播日益多元的今天,我们更需要关注的是如何在尊重表达自由的前提下,建立更加理性的社会对话机制。

部分网民通过晒图表达对某事件的立场,但现实却给京东带来了深刻教训。在"法无授权即可为"的逻辑之外,存在着由匿名网友定义的多重禁忌。杨笠并未被官方认定为"劣迹艺人",却在某些群体心中被视为"拳师代表"。当"厌屋及乌"的情绪浪潮冲击京东时,企业不得不做出让步:失去部分用户群体是其一,面临举报风险是其二,在双重压力下,妥协成为必然选择。商业世界遵循的是利益权衡而非道德判断,正如寇大庸老师所言:被符号化的杨笠已然成为天然的筛选机制,"是否被其冒犯"演变为衡量用户品位与素质的标准。当消费者借由这一符号反思自我时,一个无明确参照的比较体系就此形成,对杨笠的不同态度实质上构成了品牌认知构建的过程。参考英特尔、舍得及京东此前的案例,未来企业与杨笠合作时必然需要权衡其影响力带来的正负效应,并评估品牌与杨笠身份符号的适配程度。然而在流行"谈利弊"胜过"谈是非"的环境中,我们也许应重新审视:利弊考量是否真该凌驾于价值判断之上?我尊重网民基于喜好进行的理性选择,但更期待一个避免政治正确导致"过度敏感综合征"的成熟商业生态。

回到社会层面,杨笠与黄阿丽、京东与亚马逊存在本质差异。若亚马逊选择黄阿丽作为代言人,争议或许不会如此激烈。但京东与杨笠的合作注定要面对迥异的舆论场域。现实中,"犯我者,虽远必骂"的冲动终将被"老板,骂不得;甲方,骂不起"的商业现实所约束,然而针对杨笠的批评却几乎毫无风险。杨笠的"语不惊人死不休"风格,遭遇了"一言不合就举报"的反噬,这种对抗几乎是必然发生。我对杨笠的"暴论"持中立态度,既不排斥也不推崇。相较于对立情绪,我更认同娜奥米·阿尔德曼的观点:以性别压制另一性别的战争从未有终点,也从无胜利者。在极端性别观与民粹主义、饭圈文化共同塑造的舆论场中,社会更需要的是搭建对话桥梁而非陷入情绪漩涡。相较之下,我更担忧的是另一种现象——"一言不合就举报"的网络暴力模式。加缪曾说:追求正确是庸俗者的标志。当前太多人对"正确"的定义日益狭隘——即便他们本身未必时刻正确,却要求他人必须绝对正确。这或许才是更值得警惕的情形。我们并非否定正确的重要性,而是需要认识到,当自认为正确时,更应包容多元正确的存在。聚焦京东与杨笠的合作事件,有群友建议:京东正好可以邀请吴京代言,以此化解负面舆论。这个提议看似合理,但谁能保证吴京的代言不会引发新的对立?

最新资讯

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》特辑 安雅锤哥见证史诗 -

- • 陈乔恩晒与谢娜合照 二人cos《破产姐妹》造型颜值超高 -

- • 《谈判专家》预告海报双发 刘德华演绎底层之苦 -

- • 仲野太贺与木龙麻生进出公寓 二人共度三天两夜 -

- • 《扫黑·决不放弃》上映 肖央余皑磊曝“真面目” -

- • 《最佳利益》开播获好评 天心自称戏里戏外反差大 -

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》预告 揭秘安雅复仇之路 -

- • 2024端午档总票房破2亿 《扫黑·决不放弃》领跑! -

- • 陈羽凡被曝开豪车载女友出门 违规并线与后车发生剐蹭 -

- • 《大雄的地球交响乐》特辑 开启哆啦A梦音乐之旅 -

- • 时代峰峻就时代少年团亲属隐私权遭侵害发声明 -

- • 拒绝内耗!从跟胡歌高圆圆一起《走走停停》开始 -

- • 张婧仪进组不小心上错车 大喊“我上错车啦”超可爱 -

- • 是枝裕和新片发布感谢坂本龙一:他的配乐不可或缺 -

- • 争论不休,《美国内战》是“寓言”还是“预言”? -

- • 《扫黑·决不放弃》:这回力度不一样了 -

- • 范丞丞《奔跑吧》最新路透 cos半人马综艺感拉满 -

- • Angelababy《奔跑吧》最新路透 古装造型仙气满满 -

- • 张若昀到达襄阳进组《庆余年2》全黑look引期待 -

- • Ella陈嘉桦身穿爱心印花T恤 笑容灿烂元气满满 -