资讯分类

当初那些立志当「成龙」的人,现在怎么样了? -

来源:爱看影院iktv8人气:926更新:2025-09-04 06:32:09

昔日众多青年投身武行,满怀憧憬渴望成为李小龙、成龙般的功夫明星,而今却难以给予他们希望。若无希望,又何必苦学功夫?李小龙离世后,功夫电影行业陷入长达五年的低迷。彼时武行从业者的生活状况一度窘迫到卖血为生,因影视项目长期停滞。武师们收入有限,挥霍无度,难以积累财富,最终促使不少人选择改行谋生。

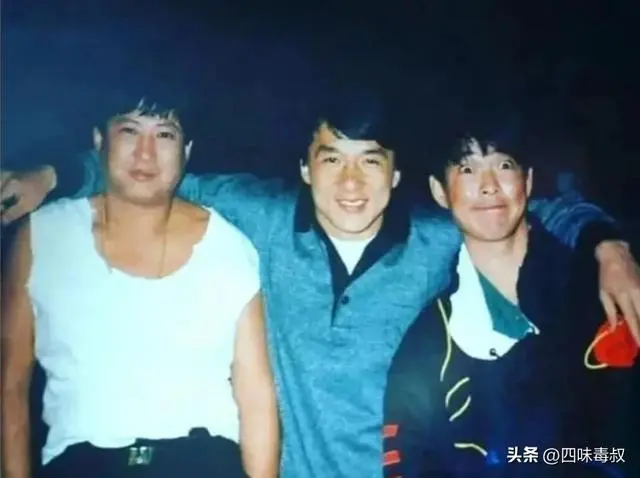

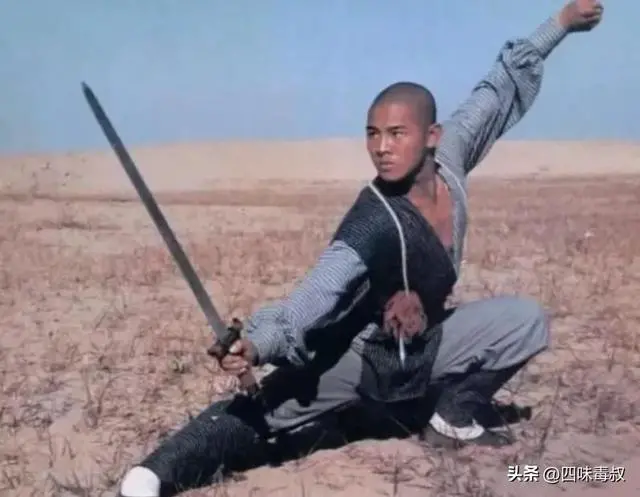

1980年代初期,洪金宝与成龙等动作明星再次引领功夫片的复兴浪潮。相较于李小龙所代表的硬核打斗风格,这两位喜剧大师以幽默元素重新定义功夫片,其中洪金宝更进一步,将功夫技巧与僵尸题材巧妙融合,使嘉禾电影公司彻底超越邵氏电影的市场地位。与此同时,电影《少林寺》于1982年在内地引发观影视潮,其1毛钱的超低价位创下1.6亿票房纪录,这一成绩在当今仍令人震撼。影片的成功也促使主演李连杰赴港发展,随后于荣光接棒成为新一代功夫明星。在1980至1990年代的香港武打电影领域,视觉呈现形成两大流派:一派以洪金宝、成龙为代表的硬核动作派,强调节奏感与技巧性;另一派则由徐克、袁和平开创的飞天流,通过吊威亚制造空中画面与空间错觉,形成独特的视觉美学。

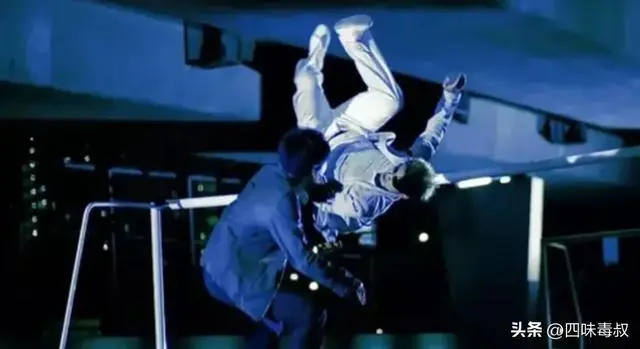

徐克与袁和平的武打场景常呈现双人对战的独特韵律,双方以各自擅长的招式交替展开,通过动态位移形成视觉对比,使观众感受到激烈的战斗氛围。这种设计既保留了传统武打的观赏性,又融入了现代电影的镜头语言,例如在《笑傲江湖》中,令狐冲与田伯光的对决便以灵活多变的身法和富有张力的镜头调度展现;而《精武门》里,陈真与英国拳手的冲突则通过紧凑的近距离对打和特写镜头强化动作张力。

这种表演方式为缺乏武术基础的演员提供了便利,因为它省略了复杂的套招设计,全程依赖替身完成高难度动作。演员无需深入研究与武行团队的配合细节,只需专注于角色塑造。以徐克执导的《笑傲江湖》为例,许冠杰、刘兆铭、叶童、张敏等演员均通过替身实现飞檐走壁的视觉效果。目前国产影视剧(尤其是电视剧和网络大电影)的武打编排普遍沿袭徐克、袁和平的创作理念,而以洪金宝、成龙、李连杰为代表的硬派功夫体系已逐渐式微,几乎在主流作品中难觅身影。

在成龙功夫片巅峰时期,他大胆向国际媒体展示幕后动作设计逻辑。传统武侠片常采用群打一人模式,通过多人轮番进攻制造视觉冲击,但这种模式多依赖背景群演,缺乏真实感。而成龙开创了'快进快出'的拍摄手法,每个打斗场景仅安排三至四名对手,通过特写镜头聚焦于拳脚交锋的细节,形成紧凑的节奏安排。这种独特的动作美学让观众感受到前所未有的紧张感,即便深入掌握其设计思路,也难以复制这种只属于成龙与洪金宝的节奏掌控力。

当前国内影视作品的武打设计普遍缺乏洪成式节奏感,主要受三方面因素影响:其一,飞天流与技术流逐渐成为主流,演员无需再追求高强度实战表演;其二,资深武行群体逐渐退出舞台,新生代武行在行业晋升通道中面临瓶颈;其三,随着市场环境变迁,观众对传统武术场面的接受度持续下降。值得注意的是,尽管社交平台能轻松呈现经典动作的复刻版本,但若要观众买单观看真实拳脚对垒的武打戏,仍存在较大难度。这种现象与1980年代中后期功夫片的兴盛密切相关,彼时的影视作品深度契合时代需求、娱乐趋势与经济发展脉络。作为"亚洲四小龙"代表的香港,其文化输出力在当时堪称领先欧美日韩,功夫片更因此成功拓展至日韩东南亚市场,并直接渗透好莱坞体系。在港拍摄功夫片不仅具有广泛影响力,更具备显著的商业价值,这也解释了为何李连杰等功夫巨星选择赴港发展的同时,谢苗与释小龙作为两位80后童星也乘着功夫热潮崭露头角。

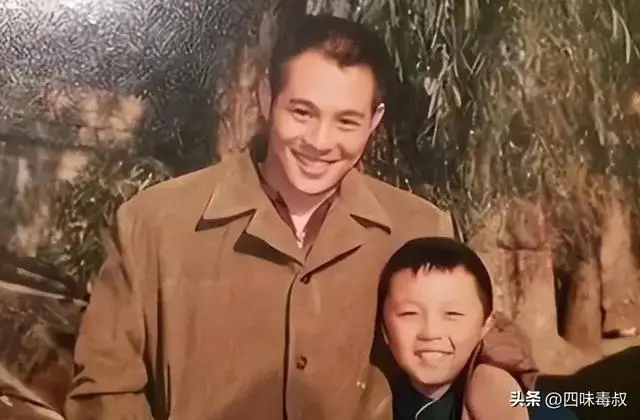

90后的内地观众对谢苗和李连杰这对武打搭档印象深刻,王晶与朱延平导演的影片中常出现这两位演员的身影。谢苗在动作表演上继承了李连杰的风格,展现出孤胆英雄的形象,擅长以一敌一的对决。这种独特的个人风格一直延续至今。

与释小龙的风格形成鲜明对比,他虽也展现出扎实稳健的拳法,却总需要一个"猪队友"来制造反差萌效果——这位"猪队友"正是郝邵文。

在孩提时代,我曾完整地欣赏过他们拍摄的每一部影片。那时的影视环境与当下截然不同,没有互联网的喧嚣、没有直播带货的风潮,更不会在剧情中突然插入广告植入。即便王晶与朱延平的剧本常常充满夸张与荒诞,演员们实战化的武打场面依旧真实可感。谢苗与释小龙的拳脚功夫丝毫不逊于成年演员,他们幼时的面容稚气,透着与生俱来的纯真气质,那张严肃的小脸总带着几分青涩。若放在今日,恐怕粉丝们早已将他们视作偶像,但彼时的我们尚未成型,他们只是功夫片浪潮中的独特魅力,而非核心关注点。这两个小演员持续活跃至1990年代末,释小龙甚至参与了《少年包青天》的拍摄。随着香港电影人集体北上,这些曾经的童星逐渐淡出了荧幕,留下一段令人怀念的时光。

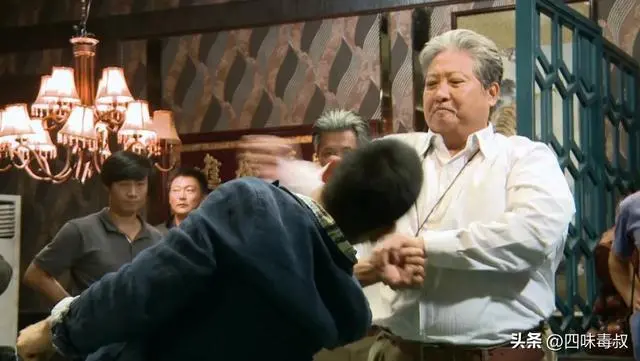

直到2010年代,成龙电影仍有一定影响力,内娱方面也有人希望培育新的“打星”,无论性别。蒋璐霞等演员曾出现在香港电影中。例如,今年上映的电影《红楼梦之金玉良缘》中饰演王熙凤的林鹏,她曾是“龙女郎”之一,并尝试过“打女”路线。然而,自新世纪以来,真正崭露头角的新“打星”寥寥无几。唯一有所突破的,便是甄子丹,他凭借功夫的创新,将自由搏击与无限制格斗融入电影表演中。在沉寂时期,他还曾赴美国发展,担任过《刀锋战士》的武术指导。回国后,他才重新获得关注并再度走红,但这也已是十多年前的事情。

令人意外的是,王宝强并非以‘打星’作为其职业发展方向。他一直以来的重心更多集中于影视行业与导演创作领域。

《叶问》系列可被视为功夫片在大银幕上的最后巅峰之作。至少在当前阶段是如此。释小龙在《叶问2》中饰演了叶问的徒弟,当时我并未立刻认出他的身份,只是觉得这个小伙子格外眼熟。随着网络大电影的兴起,功夫片逐渐找到了新的展示平台。这种转变或因市场环境变迁,或受限于题材创新,使得传统院线电影与网络影视作品共同承担起功夫片的传播使命。

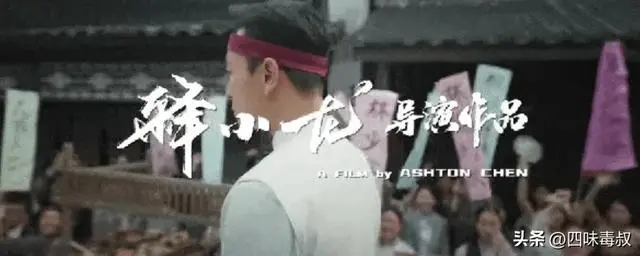

再次吸引我的目光的是谢苗执导的《目中无人》,魏君子担任制片人。作为港片爱好者,早在入行初期,我就曾阅读过他关于“录像厅时代的香港电影”的博客文章,因此带着敬意观看了该系列前两部。影片确实保持了极高的水准,其中蕴含的侠客精神颇具唐代传奇的韵味。谢苗的武打技巧依旧出众,他在现代动作片领域的创作同样令人印象深刻,动作场面设计充满张力。不过,影片也清晰地展现出与功夫片黄金时代的差异,这种落差在市场反响中尤为明显。

当前功夫片制作面临诸多专业挑战,单纯依赖个别演员重复传统打斗模式已显乏力。制作团队需统筹考虑搭戏演员的表演配合及整体协作效率,尤其在团队合作层面,尽管内地武行从业者中具备真功夫的人才众多,但能重现上世纪功夫片经典动作效果的团队凤毛麟角。这与武行在内地影视产业中的地位密切相关,其影响力难以企及洪金宝、成龙等前辈的行业高度。此外,单场武戏耗时一个月的拍摄周期与高昂制作成本,使得采用威亚、借位等现代技巧成为更优选择,硬桥硬马的过时方式已逐渐被淘汰。因此,类似谢苗追求的纯粹功夫戏表达,在实际操作中存在显著难度。值得注意的是,以徐克、袁和平为代表的"飞天流"拍摄手法虽具效率优势,但即便如此,这类动作场面也并非影片宣传重点。尽管有专业观众能逐帧解析动作设计,但此类深度讨论仍局限于小众群体。

在拍摄《醉拳2》期间,成龙要求武术指导卢惠光进行高强度的一字马训练。为了达到最佳效果,卢惠光坚持每日反复练习两千次,持续整整一个月,这种近乎严苛的训练方式在当下已难以再现。毕竟当下的影视创作环境中,付出与回报的平衡已不再如从前般明显,人们自然会质疑为何还要坚持如此高强度的训练。此外,即便动作设计再精妙,最终仍取决于演员本身的塑造能力。

同一组动作场景中,多数观众在观看打戏时难以捕捉其中的技巧精髓,但当辨识演员身份时却产生显著差异。无论是功夫童星谢苗的侧空翻,还是当下偶像的类似动作,观众始终能清晰分辨出二者身份的分野。究其根本,是整个行业生态导致功夫片的生存空间持续压缩。新生代观众对功夫片的接受度尚未形成规模化群体,受限的受众规模直接制约了题材的多样性发展。武行群体因缺乏足够的创作空间而陷入发展困境,这种困境最终反噬功夫片演员的整体生存环境。

在2024年分账票房突破千万的网络电影中,动作类型影片占据了近七成市场份额,包括《黑白潜行》以3700万的成绩领跑,《西装暴徒》斩获2800万票房,以及《目中无人2》《制暴》《缉恶》等作品。谢苗主演的《东北警察故事》与《目中无人》系列成为行业标杆,不仅实现高票房,更获得豆瓣7分以上评价,对动作片而言已属难得。释小龙自导自演的《醉后一拳》自8月3日上线后引发热议,登上腾讯视频与爱奇艺站内电影热搜榜首,同时邀请郝邵文等港台演员加盟,引发观众怀旧情怀。两位动作片代表人物在转型网络电影后仍能保持市场热度,得益于互联网文娱平台的普及为功夫片提供了新的发展空间。

必须承认,谢苗与释小龙均已迈入中年,而他们的前辈中,甄子丹和邹兆龙更是年过半百。当前功夫片的品质仍能维系,得益于这两位中坚力量的持续表演。然而,当他们逐渐年迈,功夫影坛是否会出现人才断层?这一悬念正考验着行业的未来。

李小龙逝世后的五年间,功夫电影浪潮重现巅峰。这股热潮的兴起,很大程度上源于其电影作品为众多出身戏曲界的武术人才打开了通往影坛的道路。彼时他正筹备与好莱坞签约,意图带着这批武术艺人开拓海外市场,却因英年早逝未能实现。而同期的香港电影产业正经历蓬勃发展期,亟需多样化的类型片填补市场空白,洪家班与成龙开创的新派功夫恰好应运而生。二人不仅各自凝聚了技艺高超且吃苦耐劳的团队成员,更以独特的武术美学重塑了功夫片的艺术格局。

功夫影坛的传承正面临严峻考验,昔日的传奇人物如元彪被誉为“跟斗王”,元华则以“初代西装暴徒”称号闻名,元武更是因“不怕死”的精神成为经典符号。而今谢苗与释小龙作为新生代代表,却难以为继。随着岁月流逝,功夫片的黄金时代愈发显得人才断层——二十年来,再难寻觅兼具实战能力、俊朗外形与大众认可度的年轻演员。即便在谢苗、释小龙之外,安志杰、陈国坤等中生代演员虽经验老到,却难撑起行业影响力。这种断代危机已悄然显现,未来五年或十年,功夫片的传承与发展或将陷入前所未有的迷茫。

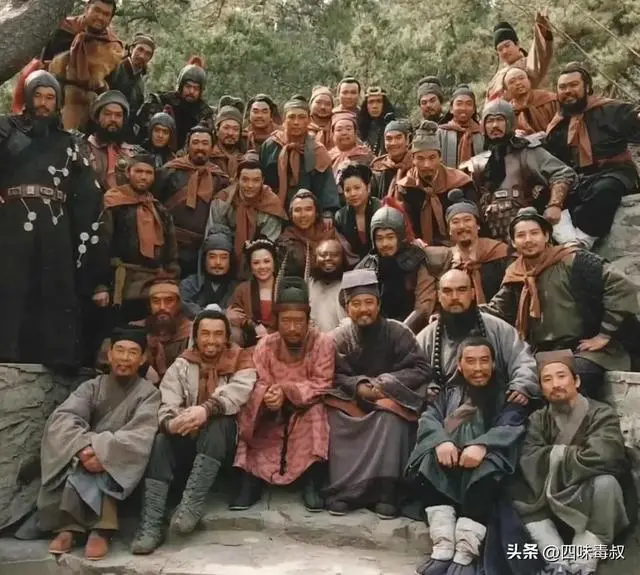

98版央视《水浒传》仍被视为影响内地动作设计的重要作品,袁和平受邀担任动作指导,其将《精武英雄》中的招式设计直接应用于燕青与擎天柱的对决场景。自此之后,内地动作指导团队逐渐由本土人才主导,如《狮王争霸》中饰演"赵天霸"的赵箭回归内地后,成为张纪中的御用武指,其作品延续了"飞天派"的武打风格。

我始终以“飞天派”这一名称指代徐克与袁和平的动作戏创作特点,并无任何贬义。观众更关注的是动作场面的观赏性而非招式是否具备实战基础。在1980年代初期内地电影人尚未与香港同行建立交流之前,本土武打片同样注重招式设计,但整体视觉表现力相对薄弱。《少林寺》作为这一时期的突破之作,其动作呈现方式展现出独特的艺术魅力。随后《木棉袈裟》《海市蜃楼》等作品开始向香港功夫片的美学风格靠拢,而《狮王争霸》则标志着内地导演南下香港拜师取经的潮流兴起,这一交流过程显著提升了内地电影的视觉呈现技巧,对整体作品质量产生了积极影响。

随着洪金宝、成龙等功夫影星步入暮年,功夫片的创作重心逐渐从精妙的动作设计转向演员个人品牌效应。这种行业趋势催生了对新生代武行演员的期待,希望他们能在观众市场中建立影响力。然而现实显示,当前武行领域正面临断层危机。许多年轻武行从业者仅能依靠替身工作维持生计,被迫从事多种兼职谋生,更无暇顾及动作设计的钻研。昔日拍打戏需追求"真实痛感"的行业标准已成往事,如今提及"真打"要求,部分武行反而选择敷衍应对。正如导演于荣光所言:"一个月几百块,还谈什么拼命啊?"这番话道出了行业现状的残酷现实。

洪金宝曾提及:“当年许多年轻人投身武行,渴望成为成龙、元彪那样的功夫明星,如今该如何为这些孩子树立希望?若缺乏清晰的职业规划与市场需求,则难以改变谢苗、释小龙等人在行业中的困境。”

《醉后一拳》中释小龙的表演唤起了我对那个年代俊逸少年的追忆,而谢苗则更早地投身于这一领域。今日仍能欣赏到较为真实的武术动作,我深知他们仍具备一定的市场号召力。然而关于未来的走向,令人难以预测。这种现象并非局限于某位演员或特定行业,而是整个市场乃至时代发展的必然趋势。在不可阻挡的潮流面前,纵使技艺再精湛也难以扭转局势。

最新资讯

- • 美国电影历史上,这几乎是公认的最伟大恐怖片 -

- • 歌手唐苗 新作《我爱这世界》上线 -

- • 王海歌年内将卸任华鼎奖主席一职 -

- • 年度爆款,果然名不虚传 -

- • 霉霉演唱会隐秘传爱 疑似与绯闻男友公布恋情 -

- • 时隔4年,年度第一爽片终于杀回来了 -

- • 杨紫起诉拉夏贝尔子品牌,法院判赔25万 -

- • 最有梗的喜剧神片,居然十年了 -

- • 李承铉自曝不会考虑生三胎:因为妈妈太辛苦了 -

- • 18亿!烂番茄97%!北美票房冠军! -

- • 杨幂母亲疑似与经纪人合开公司,离开嘉行新去路? -

- • 引热议!aespa回归直播里只有宁艺卓没有毯子 -

- • 年度爆款犯罪片,姜还是老的辣! -

- • 撒贝宁回广东老家被偶遇 街头紧紧搂着老父亲合影 -

- • 李念挺三胎孕肚参加聚会 戴钻石耳环打扮贵气十足 -

- • 吴磊新片《旺铺开业指南》开机,《浪浪人生》《风林火山》定档十一 -

- • 诺兰兄弟现身派拉蒙影业 支持美国编剧工会罢工 -

- • 杨采钰分享素颜健身随拍 身材比例优越马甲线吸睛 -

- • 离世三年,今天我们聊这部电影纪念他 -

- • 具俊晔带母亲到新店视察工作 身穿迷彩工装十分潮流 -