资讯分类

好演员成内娱稀缺品?流量派基本功不过关,科班出身也在走下坡路 -

来源:爱看影院iktv8人气:479更新:2025-09-04 16:27:28

近期国内娱乐领域的热度被奥运赛事全面压制,热搜榜单被奥运动态彻底占据,奥运健儿正成为公众瞩目的新晋偶像。

今年百花奖获奖名单与金鹰奖入围名单公布后,仿佛石沉大海,未激起明显舆论波澜便迅速消退。尽管粉丝群体持续为偶像发声,试图通过支持其“薛定谔式”的表演获得官方认可,但无论热度数据如何攀升、奖项头衔如何叠加,亦或是争议性“撕番”愈演愈烈,都无法掩饰一个行业现实——优质演员正逐渐成为内娱稀缺资源。这一观点不仅来自资深影评人Sir的观察,更被中国剧协主席濮存昕直言指出:表演领域已长时间未涌现真正具备实力的演员。

您是如何理解这句话的呢?让我们以严谨的态度探讨——真正的好演员究竟是如何成长的?而如今为何难以看到这样的身影?

首先,我们需要明确一个关键问题:什么是真正的好演员?仅仅能够熟练阐述表演理论的人,并不等于具备出色演技。

尽管某些作品在主流奖项中获得认可,但其价值未必能够完全体现。

尽管具备影视改编的潜力,但其价值仍难以被视作衡量标准。

在Sir看来,评判一位演员的表演水准,核心在于其基本功的扎实程度,即声乐、台词、形体与表演四项基础能力。尽管被称为'基本'功,但在当前内娱环境中,这些技能却常被误认为是最高层次的追求。以台词为例,观众们频繁遭遇诸如'某演员原声台词'的热搜话题,往往令人感到困惑。

如此朴实无华的表演竟引发热议,究其原因,当下影视行业对台词的追求已陷入怪圈——对重音的把控失衡、气息运用僵硬、气泡音频繁滥用、夹子音随意切换的现象比比皆是。以至于当某位流量演员选择原声出演而非配音时,反而被赋予了超越同侪的特殊意义,仿佛获得了某种行业认可的"勋章"。然而值得深思的是,这种现象究竟该被歌颂还是反思?细观相关热搜话题,实则如同在进行普通话考试,将每个字词的发音精确到毫厘。至于演员应有的台词基本功,似乎在这些喧嚣中早已被忽视。那么究竟何为优秀的台词表现?从本质而言,应当是清晰流畅的语音传递,自然动情的表达方式,让观众能够真切感受到对白背后的情感脉络。以朱旭老师的话剧《哗变》为例,其标志性的长台词"我这一辈子都还没见过这么处心积虑地把谎言捏造似是而非的流言蜚语凑到一块儿的大杂烩",正是通过恰到好处的语音调控,将复杂语义转化为极具感染力的艺术表达。

如今,能在镜头前完整、清晰地演绎台词的流量演员是否能凭借实力脱颖而出?要实现这一效果,演员们需经历严苛的训练——例如,是否愿意承受高强度的体力消耗。仅台词打磨一项,便要求演员调动全身力量,持续进行高强度的发声练习。

抑或,是否愿意承受枯燥的考验?通过日复一日的重复训练,在潜移默化中锤炼自身。

然而,仅仅做到情感表达充沛、清晰传达台词内涵仍不足以体现演员的真正功力。从更宏观的视角看,这恰恰反映了演员对角色内涵的诠释深度。以《我在人艺学表演》纪录片中的一幕为例,濮存昕指导青年演员排练经典剧作《雷雨》时,曾重点剖析周冲与四凤的情感戏码。当青年演员在重场戏中采用诗意化表达,将周冲的告白化作「白色的帆张的满满的像一只鹰的翅膀斜贴在海面上飞」这般抒情独白时,濮存昕随即指出:此类处理方式虽具文学美感,却忽视了戏剧情境的现实根基与人物情感的层次递进。

客观而言,这段表演已能超越众多荧幕上的主流流量明星。然而在濮存昕看来,这种表现仍显不足,他认为演员对角色的诠释尚未触及核心。周冲的表白不仅承载着少年对未来的憧憬,更是身处庞大封建家族桎梏下,一个年轻灵魂在压抑中迸发的挣扎与抗争。表演需突破表面的激情洋溢,转而深入人物内心的沉郁与苦痛,同时也要传达出在困境中依然存续的希望与期待。

台词不仅体现表演的层次感,更折射出演员对角色内心的深刻洞察。经过濮存昕对文本逐字逐句的打磨与解析,学员在掌握台词技巧的同时,更深化了对角色的理解:演员的诠释应让观众感受到角色的悲剧性与无奈,而非单纯觉得其愚钝。

由此可见,若内娱流量派演员的基本功已成普遍现状,甚至连基础表演都需被赞誉,那么他们在角色塑造层面的深度与准确性,恐怕更难达到理想境界。濮存昕所提出的警示——"基本功的东西越来越没有了"——也因此显得尤为切中要害。

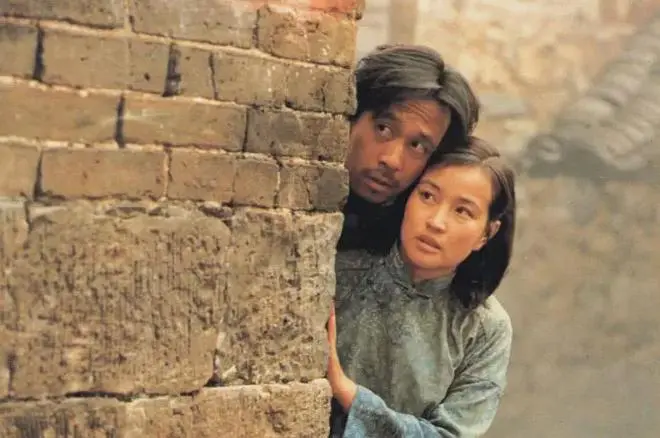

因此,为何一群专业基础薄弱的青年演员能够占据内娱演艺市场的半壁江山?这或许需要追溯至内娱的行业准入机制。在从前,涉足演艺圈的首要门槛是扎实的表演能力,若未能达标,只能从跑龙套做起。而我们最为熟悉的老艺术家周星驰,正是凭借过硬的专业素养脱颖而出的典范。

中国影视界知名演员濮存昕、李雪健与王学圻皆经历过长达数年的跑龙套时期,凭借坚韧不拔的意志和扎实的演技积累,最终成就各自的艺术生涯,被业界誉为"龙套铁三角"。

在现行的行业准入机制下,资质平庸的演艺从业者往往更倾向于通过不断提升专业技能来突破自我。然而,当前影视行业的入门门槛已发生显著变化。无论是否具备专业背景,只要拥有足够的流量曝光,各类跨界人士均可进入演艺圈。例如选秀出身的偶像艺人、高颜值的网络红人、流量明星以及短视频领域的头部创作者,凭借个人影响力便能获得演艺机会。

Sir也不禁效仿章娘娘发问:演员这一职业是否真的属于低级范畴?为何众人都趋之若鹜,试图在这片领域分得一份蛋糕?

需要说明的是,Sir并未排斥非科班出身的演员。演艺史上涌现了许多凭借自身天赋与努力在演艺领域取得卓越成就的非科班代表。

亦曾出现素人演员在特定情况下超越职业演员的表现。

作为观察者,Sir认为跨行业转型至演艺圈的演员常面临严峻挑战,尤其是当其表演能力未能同步提升时。以赵露思为例,她在《传闻中的陈芊芊》中凭借红裙造型一举跻身95花顶流行列。这部甜宠剧中,其外貌与角色高度契合,个性化的表演方式为角色注入鲜活气质,展现出基本功扎实的演技表现。

即便时间推移两年,她仍固执地沿用那套僵化的表演套路。因此,观众们反复目睹着程式化的瞪眼、扭曲的眉头、失衡的面部表情,以及对形象的漠视——这些刻意为之的夸张演绎,最终都沦为令人失望的表演痕迹。

更为关键的是,这些拥有庞大粉丝基础的艺人,相较于专注于演技本身,更倾向于维护精心打造的公众形象。甚至在现实生活中展现出的甜美气质,也会在影视作品中刻意延续,力求人设与表演高度统一。

或者持续围绕霸道总裁的设定展开剧情。

然而,当观众欣赏这些作品时,往往最先记住的是演员的名字,而非其饰演的角色。这让人不禁思考:作为表演者,首要的职责难道不是将自身完全融入角色,暂时抛却个体特质吗?

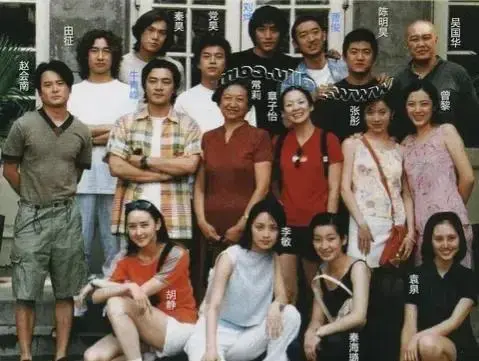

然而,在流量主导的娱乐圈生态中,科班出身的演员群体正面临前所未有的挑战。昔日以系统化训练为优势的戏曲院校培养出的演艺人才,如今在市场冲击下逐渐式微。诸如内娱中被誉为“中戏96明星班”的传奇阵容——章子怡、梅婷、袁泉、曾黎、秦海璐、刘烨、秦昊等代表性人物,曾以扎实的表演功底成为行业标杆,而当下这种专业素养的传承似乎正在减弱。

究竟是何种严苛的训练塑造了他们的专业素养?答案却令人深思——高强度的学业压力甚至让他们萌生退学念头。

如今,哪些科班出身的年轻演员曾有过相似的感慨?值得注意的是,中戏"大三前不得参与拍摄"的严格规定早已被打破。而当前艺术类院校的演员培养方式,在《我在人艺学表演》这部纪录片中有所体现。一位学员在采访中提到:"学校在节奏处理和动作设计方面会有所把控,但不像人艺的老师们会逐字逐句地雕琢台词,甚至对每个动作的细节都进行比较分析。以前我很少关注这些专业层面的讲究。"

如今踏入演艺圈的年轻演员,普遍依赖流量扶持与资源倾斜,而最应倚重的基本功却逐渐被边缘化。在这样的行业生态下,能够真正成长为实力派演员的可能性,是否正在悄然缩小?诚然,濮存昕的观点略显夸张,其"好演员"的评判标准显然高于大众普遍认知。但不可否认的是,近年来令人眼前一亮的"宝藏演员"确实愈发稀缺。回溯TVB黄金时代的周润发、梁朝伟等人,他们在惊艳大众时不过二十出头,而今这种现象似乎正在消退。

中国电影厂体制下的本土影视圈,见证了许多才华横溢的艺术家的成长。姜文、刘晓庆等前辈在二十出头的年纪便以独特的艺术表现力崭露头角,获得应有的行业认可与社会关注。这种早年成名的现象,恰是特定历史背景下影视创作生态的生动写照。

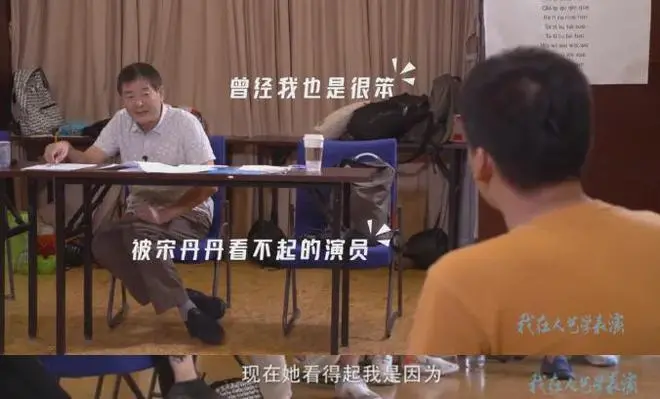

这是否意味着当前的行业困境仅源于准入门槛的问题?Sir认为答案是否定的。因为实际上,准入门槛只是整个演艺行业体系中微不足道的一部分。多年来大量流量涌入影视行业,他们或在激烈竞争中被淘汰,或通过深耕技艺幸存下来。值得注意的是,这种现象在过去并不常见——如今主流资源的分配模式似乎陷入某种僵局,既缺乏突破性进展,也缺乏有效的革新。为何会出现这样的局面?或许背后反映的是整个行业生态的系统性失真。这种失真体现在多个层面:一方面,资源分配机制存在固化倾向;另方面,行业发展的动力似乎被某种隐形力量所限制。纪录片中濮存昕对学员的勉励颇具深意,他提到自己曾因演技不佳被宋丹丹轻视,而如今得到认可,恰恰是因为他突破了自我局限。这段经历揭示了行业环境对个人成长的深远影响,也暗示了当前体系下可能存在的深层次矛盾。

初读时,目光多停留在濮存昕对表演艺术中“学习”与“体悟”的重视上。再读时,不禁思考:这是否恰恰印证了“演员应虚心接受批评”的真理性?若非宋丹丹曾对其“轻视”,濮存昕恐将陷入技艺停滞的困境,又怎能孕育出明镜法师、高天等令人难忘的角色,最终成为“少妇们的偶像”?

若将这种轻视的态度投射到当下国内娱乐圈,恐怕会引发更剧烈的舆论风暴与粉丝与黑粉的激烈争论。因此,在当前的内娱环境中,比起理性的批评,更多人选择用夸张的赞美来搪塞——仅需30秒的预告片、不足20字的台词、两个近景镜头、零个特写画面,便能让粉丝自行脑补出「细节处理」「语言天赋」「本人反差」等标签。

在粉丝滤镜下的光环笼罩中,连行业内部也陷入集体沉默,对演员表现的评价往往被刻意美化,甚至与影帝级别相提并论。这种被糖衣包裹的"批评温室"环境,让演员始终难以直面艺术瑕疵,形成表面和谐的虚假赞誉。最终承受代价的,仍是观众的眼睛。更值得警惕的是演员生活的真实性的流失,"真听真看真感受"这句口号已异化为内娱圈的标准话术,实质是用统一叙事掩盖了创作生态的失真。

这些儿童的生活却与主流社会脱节,处于一种封闭的环境中。他们被影视公司签约后,不仅拥有专业的团队为其打造形象,身后还配有数名助理及保姆,形成了独特的生存状态。

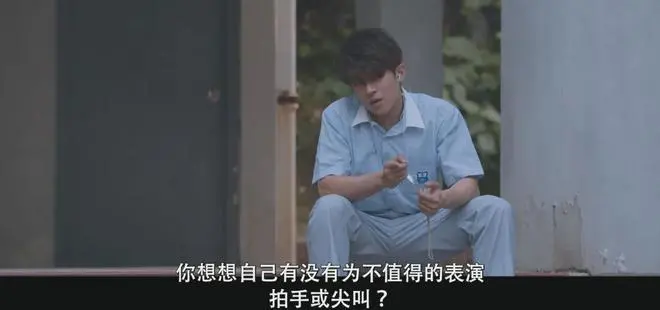

无论观众如何全情投入地观察与体验,终究难逃隔岸观火般的模糊与失真。然而,反观当下内娱的影视创作,是否仍需要演员以真实生活为根基?内娱作品的失真现象早已蔓延——我们多久没有在国产剧中看见真实的生活图景与普通人的模样?古装奇幻剧、仙侠题材剧如潮水般涌现,实质上是“粉丝特供”的代名词;都市家庭题材剧则始终困于“悬浮”的窠臼;就连近年来风靡的悬疑推理剧,也逐渐沦为了工业化的预制产品。当行业规则失控、创作环境恶化、流量成为唯一标准,甚至“塑料假花”都能被伪装成“高价真花”时,一个尖锐的问题浮出水面:内娱是否还存在真正意义上的优秀演员?归根结底,内娱难以孕育“好演员”的症结,正源于我们生活在一个令人窒息的虚假时代。有人假扮演员,有人假拍现实,有人自诩在空白纸上描绘动人画卷——这些相互交织的失真现象,共同构筑起一座虚幻的围城。偶尔有清醒者指出那些衣裳并不存在,却无需国王下令,围观群众早已准备好用唾沫星子淹没说真话的人。面对这样的困境,Sir想起日前在《填词L》中听到的一句台词:当舞台上的表演因超时而侵占她的戏份,她愤愤地质问:“前面那些垃圾的表演浪费了时间,劣币逐良币,一点也不公平。”而她的同学却反问:“你想想自己有没有为不值得的表演鼓掌或尖叫?”

他的观点十分明确:当观众对平庸之作投入过多关注与热忱,实际上是在压缩优质表演者的生存空间。即便这份热情不过是虚张声势,但大环境的倾斜已然发生。然而,我们或许无法改变既定的环境格局,这世界本就不存在绝对公平的舞台。因此,更值得的是将掌声与喝彩留给真正值得被铭记的表演者。那些虚幻的泡沫终将在阳光下褪去光泽,而真正优秀的演员,或许无需等到中年才被大众重新发现。

最新资讯

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》特辑 安雅锤哥见证史诗 -

- • 陈乔恩晒与谢娜合照 二人cos《破产姐妹》造型颜值超高 -

- • 《谈判专家》预告海报双发 刘德华演绎底层之苦 -

- • 仲野太贺与木龙麻生进出公寓 二人共度三天两夜 -

- • 《扫黑·决不放弃》上映 肖央余皑磊曝“真面目” -

- • 《最佳利益》开播获好评 天心自称戏里戏外反差大 -

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》预告 揭秘安雅复仇之路 -

- • 2024端午档总票房破2亿 《扫黑·决不放弃》领跑! -

- • 陈羽凡被曝开豪车载女友出门 违规并线与后车发生剐蹭 -

- • 《大雄的地球交响乐》特辑 开启哆啦A梦音乐之旅 -

- • 时代峰峻就时代少年团亲属隐私权遭侵害发声明 -

- • 拒绝内耗!从跟胡歌高圆圆一起《走走停停》开始 -

- • 张婧仪进组不小心上错车 大喊“我上错车啦”超可爱 -

- • 是枝裕和新片发布感谢坂本龙一:他的配乐不可或缺 -

- • 争论不休,《美国内战》是“寓言”还是“预言”? -

- • 《扫黑·决不放弃》:这回力度不一样了 -

- • 范丞丞《奔跑吧》最新路透 cos半人马综艺感拉满 -

- • Angelababy《奔跑吧》最新路透 古装造型仙气满满 -

- • 张若昀到达襄阳进组《庆余年2》全黑look引期待 -

- • Ella陈嘉桦身穿爱心印花T恤 笑容灿烂元气满满 -