资讯分类

白玉兰们,问题出在哪里? -

来源:爱看影院iktv8人气:786更新:2025-09-05 03:16:16

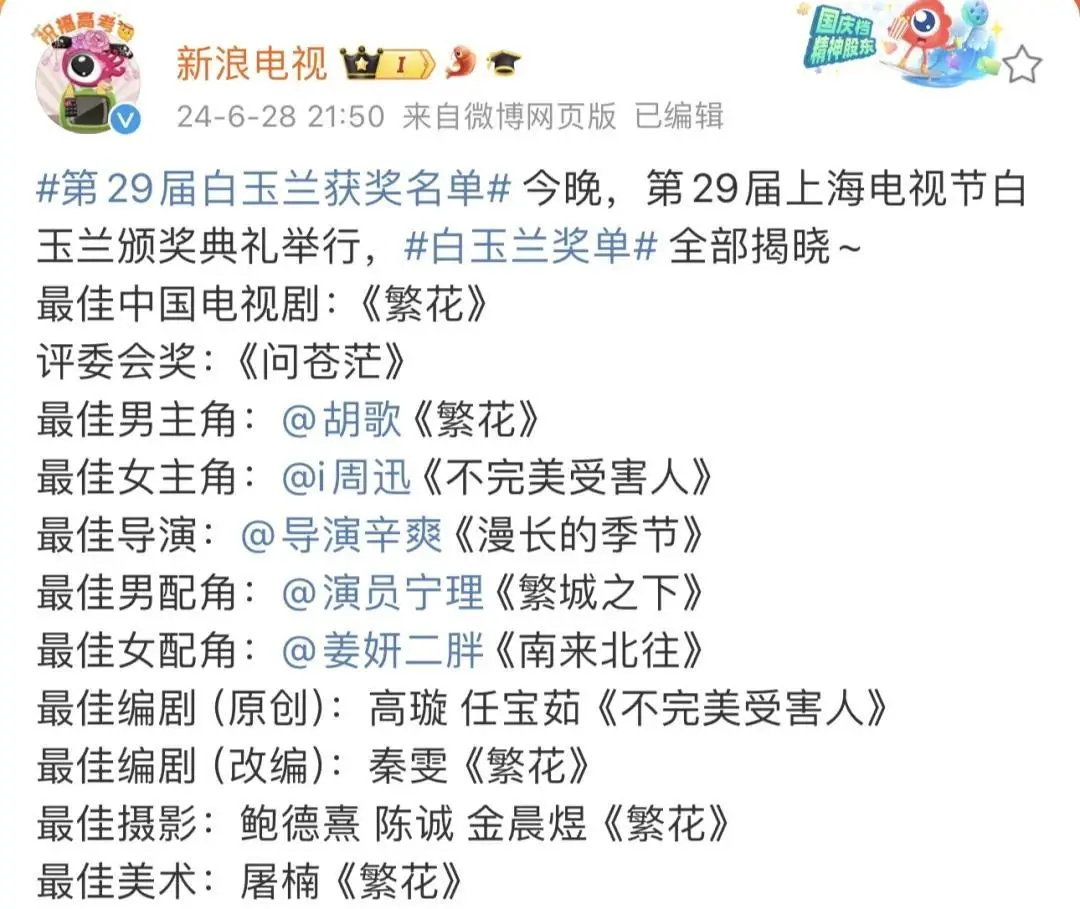

昨日白玉兰奖颁奖典礼如期举行,而本届评选自入围名单公布便备受争议,最终在诸多讨论中圆满落幕。

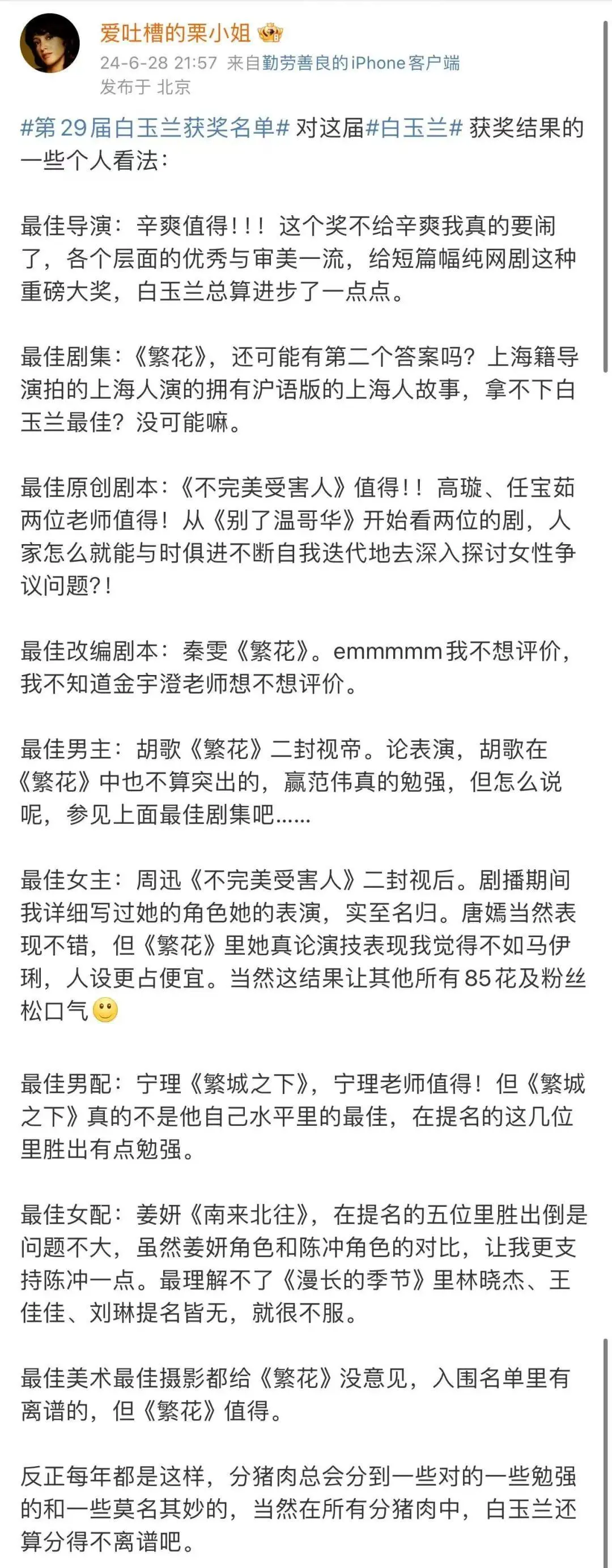

关于昨晚颁奖典礼的结果,我的感受已经通过微博与大家分享。

本期内容旨在借由本届盛况空前的白玉兰奖,深入探讨内娱影视奖项体系的现存问题,尤其是剧集领域的表现。自四年前系统剖析内娱奖项以来,行业已发生诸多变化,但奖项的专业性争议却始终未曾消退。四年间,《漫长的季节》作为12集短篇幅网络剧入围多个奖项,辛爽凭借导演功力斩获最佳导演,这在当前全面保守化的白玉兰奖中堪称突破。然而,当时间来到2024年,2017年以"电影品质"横空出世的12集网络剧《无证之罪》仍被提及,可见奖项评价标准的滞后性。

2020年,网络剧《隐秘的角落》以12集篇幅席卷全网,成为现象级作品,成功为爱奇艺迷雾剧场开拓了市场格局。

2023年1月,网络剧《平原上的摩西》(共12集)采用艺术电影般的叙事手法,进一步拓展了剧集领域的表现形式。2023年5月,《漫长的季节》凭借突破性的制作水准引发广泛关注,而精品短剧的探索已持续七年,期间涌现出诸多获得口碑认可的优秀作品。

然而白玉兰奖在网剧领域的态度似乎始终迟缓。2022年才首次对纯网剧开放报名通道,此前唯有通过电视剧备案的网剧方能参与评选(如《庆余年1》)。直到2023年,12集短篇幅的电视剧才首次有作品入围——《我在他乡挺好的》。在网剧已成为主流形态的当下才开始重视,对短篇幅剧的接纳姗姗来迟,称其为"强滞后"并不为过。这种对形式的滞后必然影响创作者的创新动力。即便提及辛爽,今年以《繁城之下》斩获最佳男配的宁理,其在该剧的表演相较于个人职业生涯中的巅峰之作《无证之罪》李丰田而言并不突出。当行业无法及时给予惊艳表现应有的认可,既是创作者的遗憾,更是奖项体系的失职。更深层次的滞后体现在题材选择上:在女性观众对女性叙事日益关注的当下,白玉兰入围作品中是否体现出对这一需求的回应?答案显然是否定的。若要追溯近年来入围名单中真正具有女性视角或女性群像的作品,往往需要看孙俪是否播出新剧,新丽是否改编亦舒作品,柠萌是否推出相关题材。

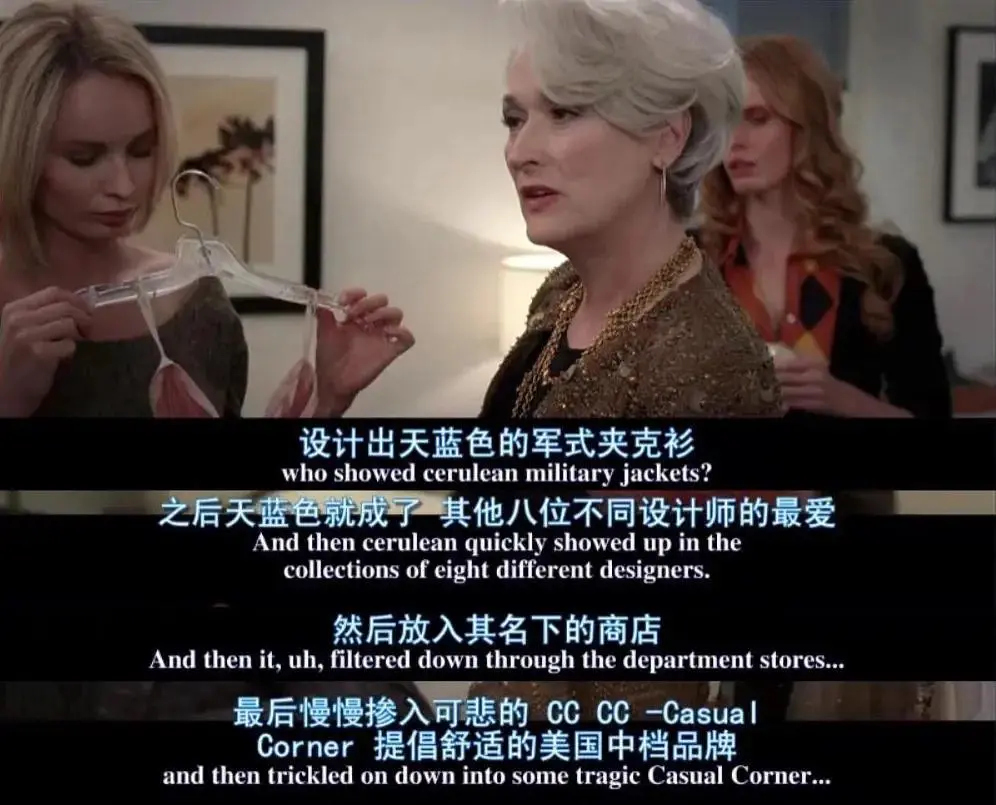

令人欣慰的是,《不完美受害人》今年成功斩获视后与最佳原创剧本奖,这标志着女性题材创作在影视领域迈出了关键一步。然而,当我们将目光投向更小众、更具先锋性的表达形式时,却发现它们在市场中几近消失。或许有人会认为,这正是当下剧集产业的普遍现象——真正体现女性视角的作品与与时俱进的题材始终处于少数地位。那么,奖项入围名单是否恰恰成为这种市场现状的缩影?这难道不是我们所理解的“引领性”吗?一个专业奖项若仅能反映市场现状,且存在显著滞后性,却无法对产业生态与创作方向产生真正引导作用,是否违背了其存在的初衷?不妨回望《穿PRADA的女王》中米兰达对时尚行业的执著,她曾坚信:顶级设计师的创意如何转化为行业标准,又如何推动市场变革,最终成为大众文化的一部分。这或许揭示了专业奖项应有的使命——不仅是记录,更是引领。

在影视行业中,那些自诩为专业的从业者是否意识到,他们所推崇的“专业”奖项,究竟是彰显实力的舞台,还是沦为迎合市场的交易场?当流量、粉丝、偶像等概念不断冲击行业边界,奖项的权威性正面临前所未有的挑战。以白玉兰奖为例,这个年度最受关注的奖项因王一博粉丝持续月余的争议行为而引发全网热议,折射出行业生态的深层裂变。

这场看似荒诞的舆论风波背后,实则是平台与制作方在流量经济中的集体失守。从剧集策划到播出,制作者们早已习惯于在流量诱惑与商业利益之间反复摇摆,以讨好粉丝为常态的运作模式已成为影视工业的潜规则。无论是早年以微博粉丝数据作为选角依据的粗放式评判,还是当下资深导演对流量明星演技的过度赞誉,这种对流量的依赖已渗透到行业每个角落。

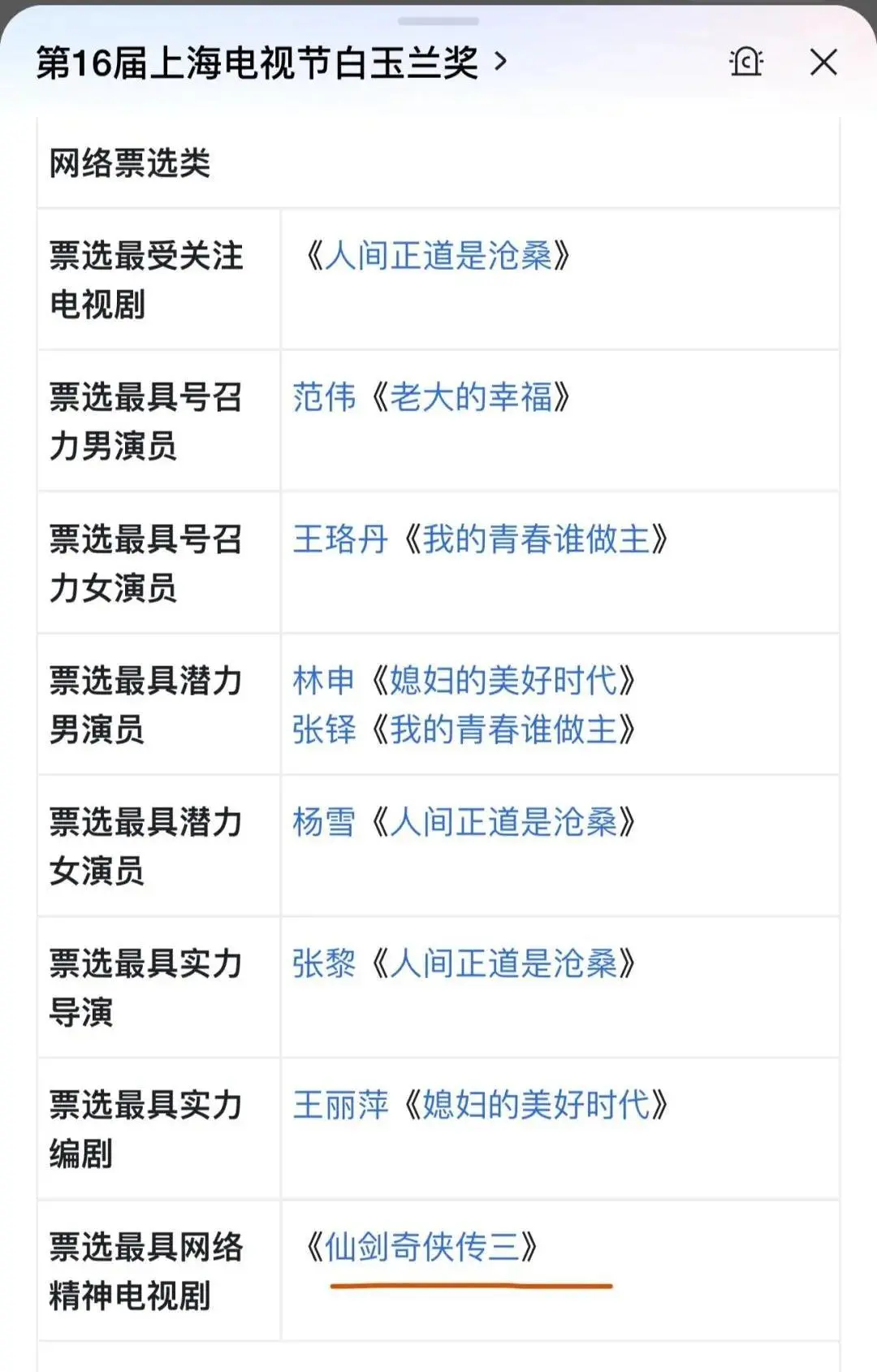

更值得关注的是奖项主办方在流量裹挟下的立场转变。白玉兰奖自2009年起引入的票选机制,原本是专业评审与大众审美相结合的尝试。但在缺乏组织化投票的时代,票选结果与专业奖项往往高度重合。如今流量粉丝的集体行动已彻底改变了这一格局,奖项的评判标准正被舆论场的喧嚣所左右。

随着内娱逐步迈入偶像时代,粉丝的影响力日益增强。《仙剑3》曾斩获该票选的“最具网络精神电视剧”奖项,杨幂凭借《宫》获得“最具实力女演员”称号,而刘诗诗与吴奇隆则因在《步步惊心》中的表现分别摘得“最佳男女演员”桂冠。

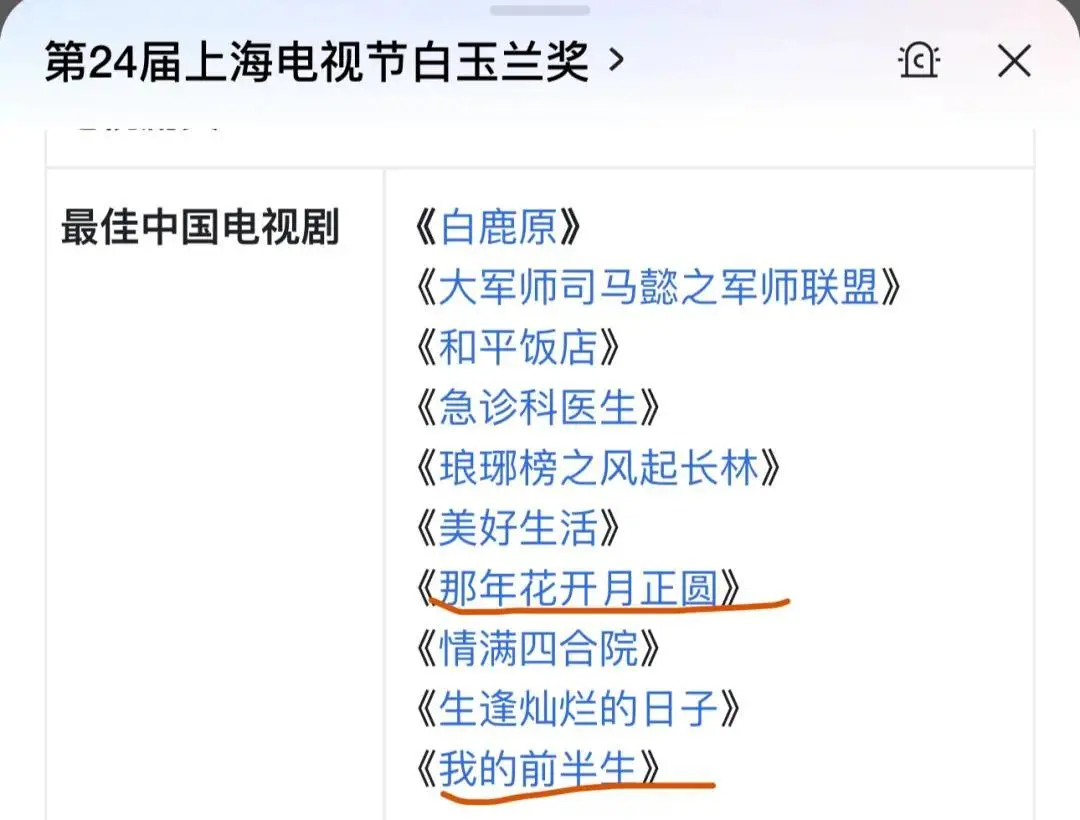

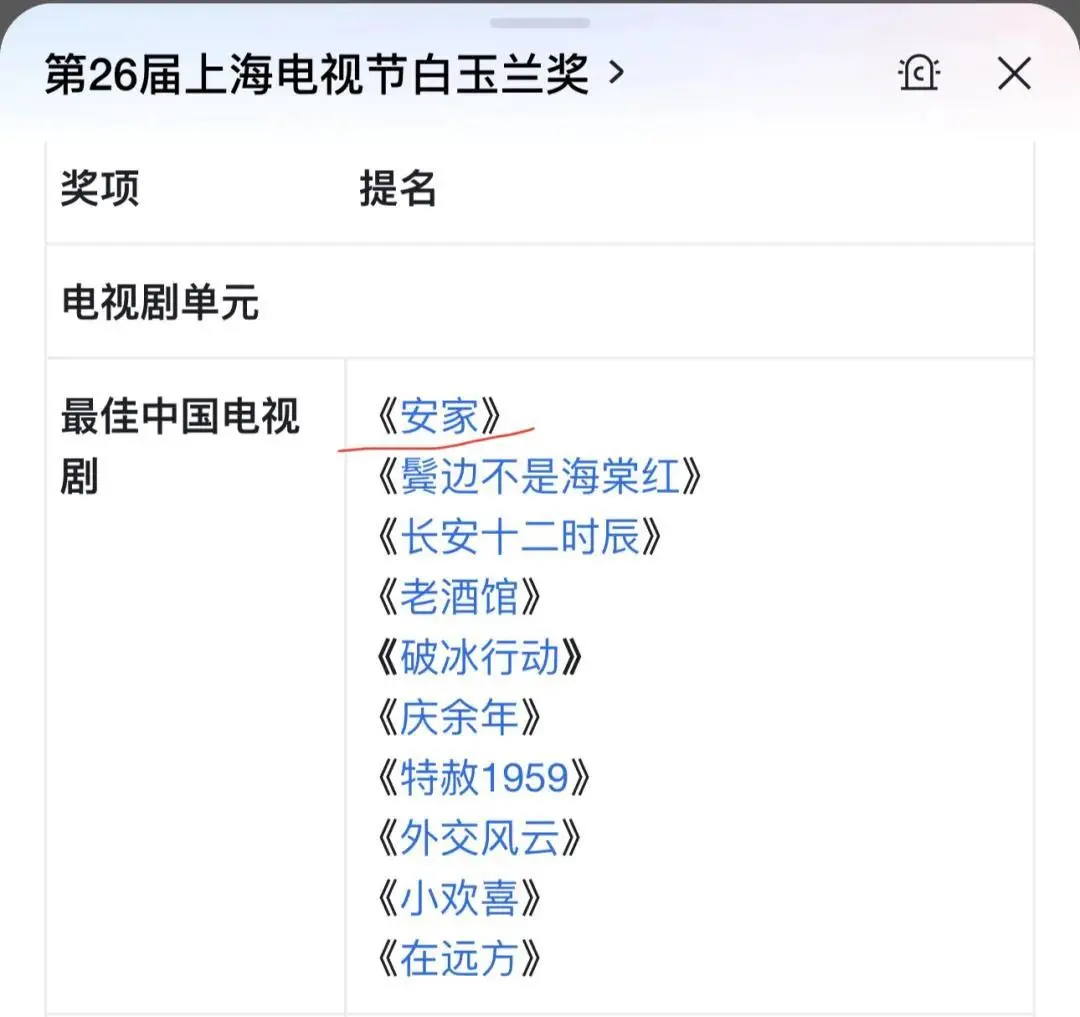

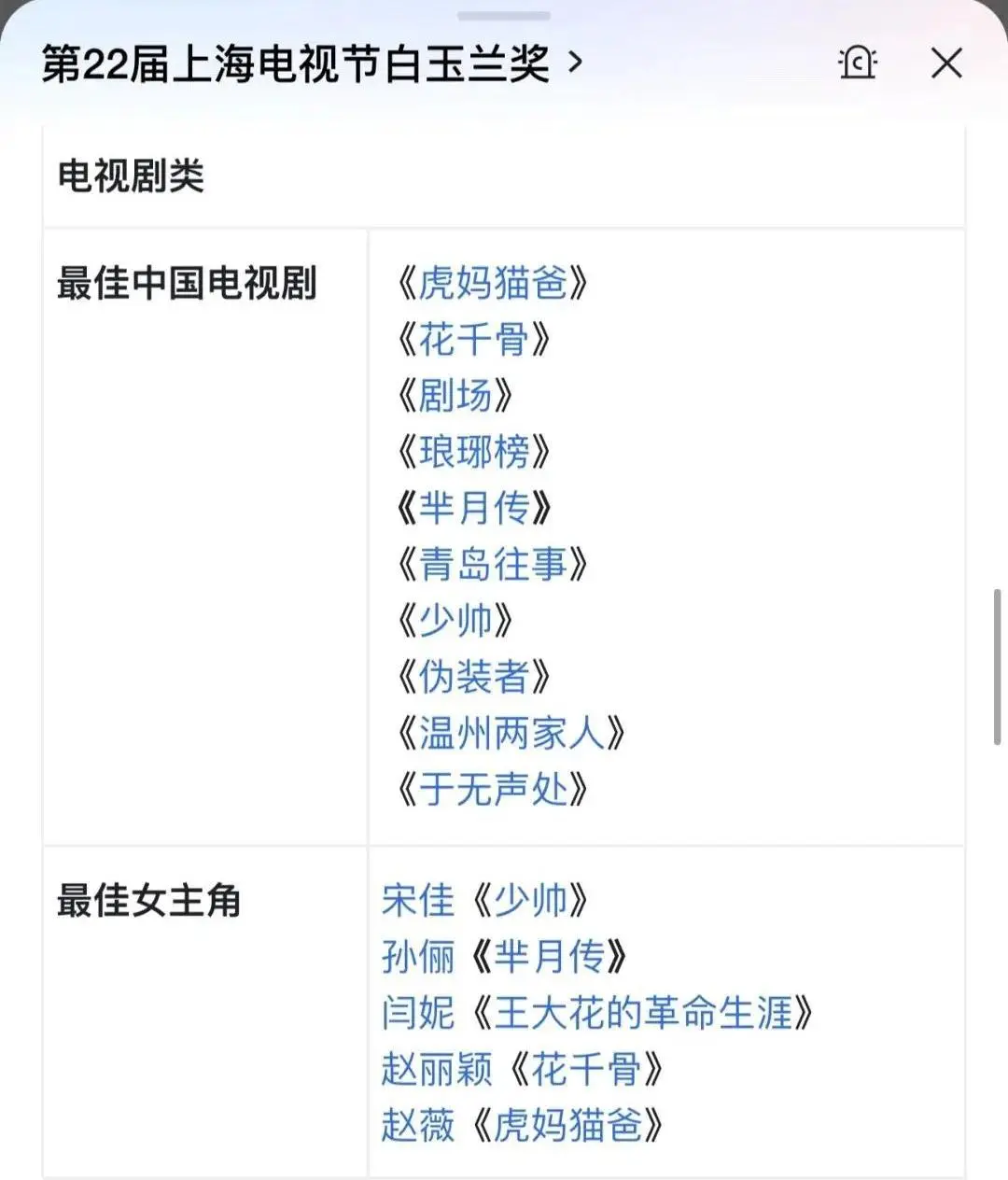

然而,这种评选机制的调整势必引发粉丝群体的集中投票行为,使奖项逐渐演变为一场粉丝势力的较量。至2015年第21届白玉兰奖,官方正式取消了包含粉丝票选在内的非专业奖项设置,标志着该奖项重新确立以评委评审为核心的专业评判体系。值得注意的是,这一时期的调整恰与内娱流量时代的开启形成微妙呼应,数据驱动的流量评估体系开始成为行业主导,粉丝经济也在这一阶段逐步建立起来。在2016年的评选中,《花千骨》凭借其市场热度入围最佳电视剧,赵丽颖亦入选最佳女主角。相较于同年《琅琊榜》以及后续《知否》等作品所处的偶像剧与现实题材的过渡地带,《花千骨》的入围更具代表性,凸显了奖项对现象级偶像剧的积极接纳态度。

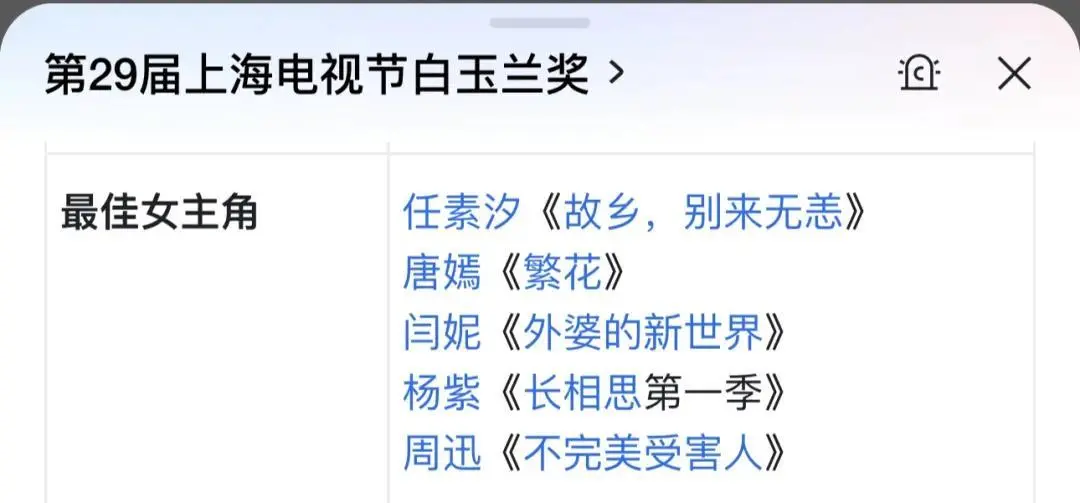

然而这段短暂的热潮迅速消退,自2017年至2022年的五年间,白玉兰奖再未出现纯粹的偶像剧提名。恰逢内娱偶像剧经历井喷式发展,若以《花千骨》的创作水准作为参照,这一空白局面显然折射出主办方评审方向的转变——奖项逐渐向主旋律倾斜,几乎偏离了原本的定位。而今年杨紫凭借《长相思》的入围,成功打破了持续五年的偶像剧空白,令人不禁揣测,未来白玉兰奖在保持文化导向的同时,是否还会对偶像剧类型保持开放态度。

回顾白玉兰等影视奖项在过去十五六年间的态度演变,可以发现其在时代浪潮与行业变革中往往呈现出被动适应的特征。这些主办方既未能树立稳定的价值判断标准,也缺乏主动引领行业发展的意识。其运作模式大致存在三种可能:一是坚守专业底线,以客观标准评判作品质量,摒弃类型偏见,对所有优秀作品给予公正评价;二是明确奖项定位,通过清晰的价值取向引导创作方向;三是积极回应市场需求,通过增设奖项类别、调整评选标准来满足观众口味的变迁。当前这种模棱两可、标准摇摆的状态,导致每年的提名与获奖都伴随争议,已成常态。

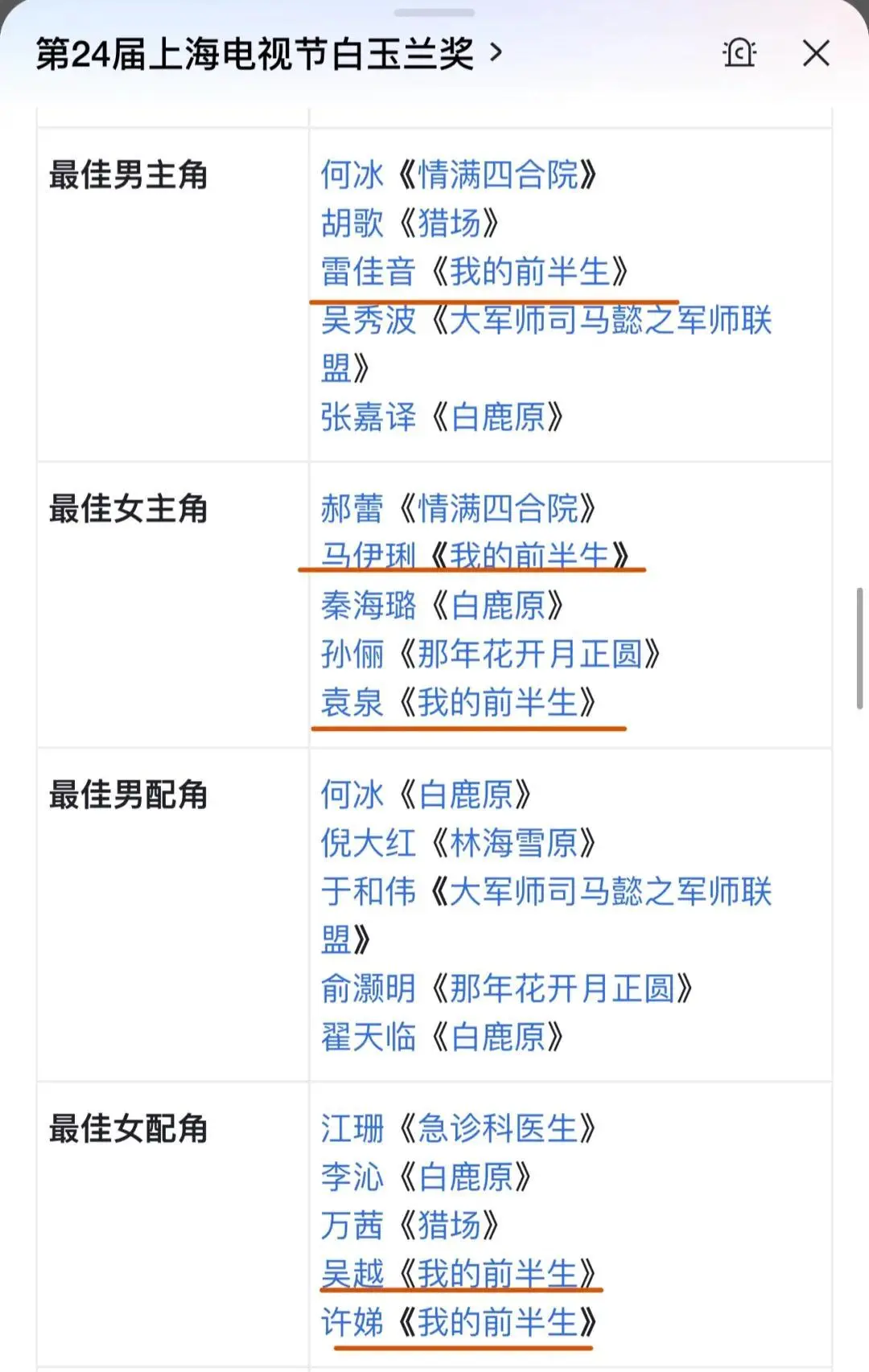

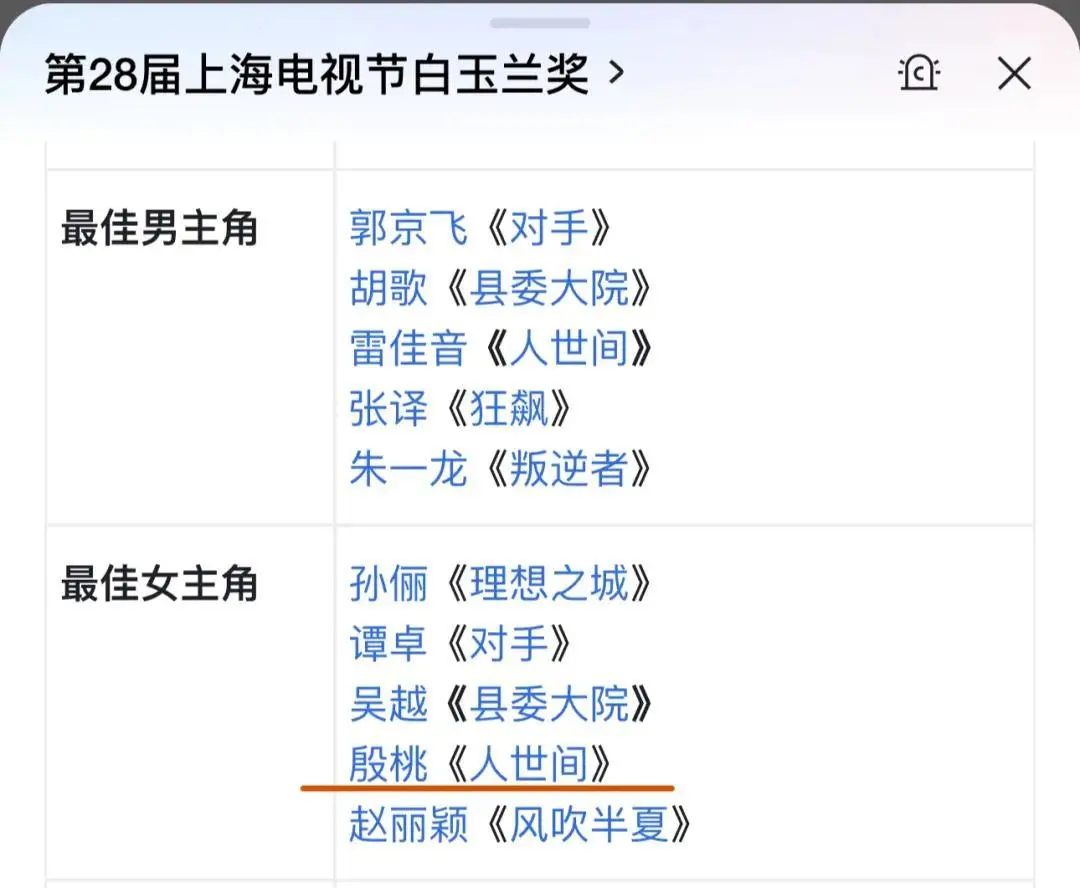

平台自然会为这类作品积极争取并投入大量公关资源,而主办方自身或许也难以给出清晰的解释。这种模糊性反而成为粉丝们理直气壮地为热度背书的依据。回顾历年入围名单,我们发现不少年度热播但质量参差不齐的剧集曾获得提名,白玉兰奖从未公开说明其在热度与作品质量之间的权衡比例,这实质上体现了自由心证的评审原则。在主角配角的评选标准上,无论是《我的前半生》中"非常六减一"的提名格局,还是《人世间》女主由殷桃取代宋佳的案例,以及男二角色入围最佳男主的现象,都显示出既有的评选惯例。这些现象并非本届白玉兰奖特有的创新,而是延续了过往的评审传统。

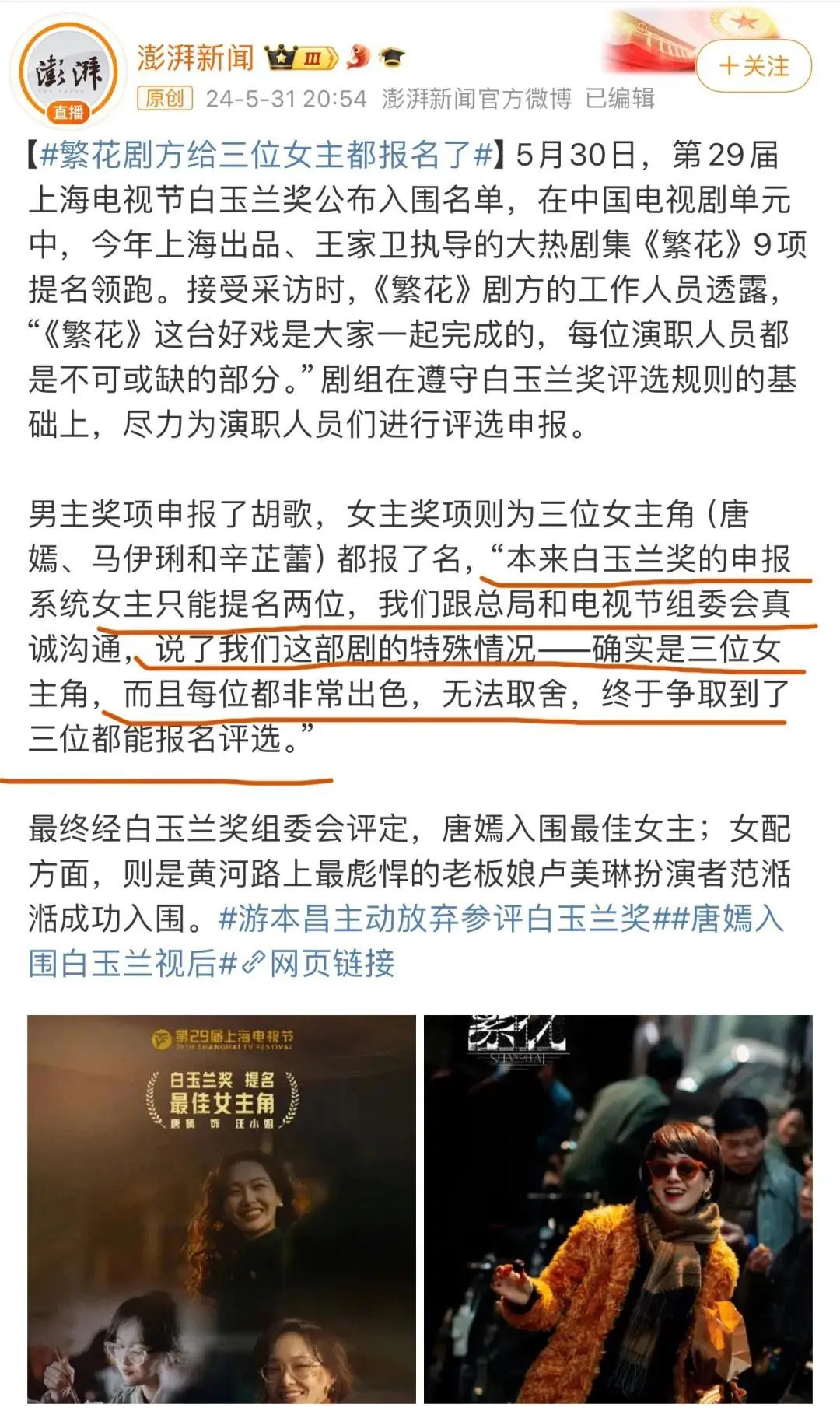

然而,《繁花》剧方在回应女主角与男配角入围评选时,再次发表了类似的解释性言论。

首先,各剧组最多可申报两位男主角和两位女主角的规定,原本属于申报系统的内部限制,直到今年因《追风者》引发的争议才被公众广泛知晓。其次,既然存在这一规则,舆论却借用其对王一博粉丝进行讽刺,而官方又声称此规则可通过'真诚沟通'来突破。这使得规则的权威性产生动摇——若《繁花》可以申报三位女主角,为何《六姊妹》不能通过沟通申报六位?(再次强调,这并非意味着粉丝的争议具有正当性)

或许并非上海本土制作,但《繁花》的突破性尝试却揭示了奖项评选中的深层问题。这种打破常规的运作方式,其他剧组似乎难以效仿,由此引出内娱奖项体系中潜藏的潜规则现象。从"博纳金鸡"到"沪玉兰"、"水鹰"等带有调侃意味的称谓,无不映射出公众对奖项评审机制的质疑。诸多场外因素在暗中施加影响,逐渐取代了专业评判的标准——片方与平台的公关能力、演员与制作团队的圈层属性、排资论辈的资历考量、以及各类补偿与平衡机制,都在无形中左右着奖项的入围与颁发。为何诸如主角与配角的界定、报名数量的限制等基础规则无法实现公开透明?为何报名与入围过程需要保持神秘?那些剧集分别申报哪些奖项,难道是无法公开的信息?更进一步,为何不能像部分国际奖项及华语区其他奖项那样,通过公开评审复盘让评选逻辑清晰可见?仅仅需要每轮评审的选项得票数这一基础信息,也可能被视为不可告人的秘密?所有这些疑问的答案,本质上都在维系主办方对解释权的垄断,也在为权力寻租留出灰色空间。

在谈及国内娱乐圈奖项时,我往往将白玉兰奖视为讨论的核心焦点,这并非源于对它的强烈抵触,而是因为它在众多奖项中显得尤为突出。飞天奖的政治属性过于明显,金鹰奖则逐渐沦为了二流奖项,百花奖早已沦为笑谈,其余奖项更是无需多言。正因如此,白玉兰奖承载了人们对专业性和公平性的诸多期待,因此才会引发持续的关注与深入的质疑。对于一个追求专业性的奖项而言,公开、公平、公正不过是基本准则,而国内娱乐领域绝大多数奖项甚至难以达到这一标准。若奖项主办方每年仅在人情与舆论之间反复权衡,最终呈现出一场看似公正实则敷衍的"表彰",那么其对行业发展的实际推动作用,又何在呢?

最新资讯

- • 《隐秘的角落》坏小孩霸屏暑期档,史彭元和王圣迪找到了合适赛道 -

- • 梁田发文宣布从芒果离职:33岁启动一场大冒险 -

- • 699元都买不了袜子?张雨绮道歉称语言表达不完整 -

- • 《抓娃娃》结尾最恐怖,二婚硬上位的春兰,终究会被马成钢硬抛弃 -

- • 61岁张学友开演唱会 舞台上秀一字马状态极好 -

- • 霍建华林心如现身张清芳演唱会 搂肩合影恩爱依旧 -

- • 倪妮鹅黄色外套配浅蓝牛仔裤现身机场 简约穿搭清爽又舒适 -

- • 苗苗被曝早产诞下三胎女儿,做臀位手术已出院,孩子疑似仍在医院 -

- • 谁说暑期档凉凉?抓娃娃票房一天一个纪录,业内预测近40亿 -

- • 徐敏在发文道歉 此前与南太铉均承认吸毒 -

- • 截胡《唐朝诡事录》,《唐朝异闻录》率先上线,短平快打法,轻巧 -

- • 苏打绿刘家凯将solo出道 将与炎亚纶合作新歌 -

- • 张慧雯疑似恋情曝光 与一男子一同回家 -

- • 陈可辛透露李娜电影将很快上映 胡歌郝蕾等主演 -

- • 《错位》直到杨慧举报顾己鸣,姜光明才知,苏真真的残忍算计 -

- • 张雨绮不当言论引发网友嘲讽:明星一个包够改变普通人的一生 -

- • 《你比星光美丽》结局:黄薇薇入狱,魏秋子离婚,纪星喜获双胞胎 -

- • 《翻滚吧!音浪!》创新模式破僵局,为音综注入新活力 -

- • 她官宣退圈,因为“小三” -

- • 安妮海瑟薇新作!一场关于爱与控制的惊悚较量 -