资讯分类

“天下第一黄”的大尺度往事 -

来源:爱看影院iktv8人气:493更新:2025-09-07 20:24:40

1991年中秋之夜,广东电台新闻台通过热线电话与南极的长城站、中山站实现了跨洲际通讯。当南极科考人员与北京家庭、广东听众互致节日问候时,主持人激动表示:“我们长久以来期盼将热线延伸至地球最偏远的角落,如今终于能向南极人传递声音。”这项在当时堪称技术突破的尝试,耗费新闻台与广州海岸电台半年时间筹备。策划者正是当晚的主持人窦文涛,以及他的搭档封新城——日后《锵锵三人行》的知名主持人与《新周刊》主编。这场名为《你好,南极人!》的直播成为广播史上的重要节点,次年便荣获中国新闻奖一等奖。

1993年首届金话筒奖在京颁奖,中国首位电台主持人徐曼、《新闻联播》首任出镜播音员赵忠祥等均获殊荣。电视节目主持人倪萍、敬一丹、杨澜亦榜上有名。颁奖现场,窦文涛以电台代表身份身着浅灰西装低调领奖,其圆润形象与沉稳台风引发关注。彼时电视台正经历快速发展期,广播行业逐渐式微。26岁的窦文涛在电台时期并未获得广泛瞩望,或许正是由此意识到媒体转型趋势,萌生了转战电视的念头。

1996年,窦文涛即将实现职业转折,电视台台长已承诺接收,却遭电台领导阻拦。面对同事“文涛你何时离岗”的询问,谁曾想最终广东台未能成全,而是选择了凤凰卫视。这一决定标志着他正式踏入电视领域,开启了职业生涯的新篇章。

窦文涛最初并未立志成为主持人,而是怀抱着作家的梦想。少年时期,他沉浸在文学世界中,渴望有朝一日能斩获诺贝尔文学奖,难以想象自己会以表达为生。早年因口吃和浓厚的方言腔调而显得有些局促,每当结巴时,他的哥哥总会给予严厉的耳光。性格内向的他甚至在初中阶段都不敢与人对话,直到凭借出色的课文朗诵能力被校长选中参加演讲比赛,这段经历成为日后《锵锵行天下》和《圆桌派》中频繁出现的尴尬回忆。临场发挥时,因紧张导致内容中断,甚至意外失态,最终在台上经历了一场令人心碎的"事故"。校长的及时鼓励让他重拾信心,通过区级比赛的胜利,逐步克服了表达障碍。

大学时期,窦文涛再次受益于一位校长的慧眼。在1985年文化思潮涌动的背景下,他选择新闻系而非传统的中文系,认为图书馆的资源足以支撑写作,而新闻实践更能拓宽视野。求学期间,他常在武大广播台的多功能房间工作,那里的音响设备和聚会氛围让他既感受到时代脉搏,又接触到青春活力。通过研读索尔兹伯里、法拉奇等国际记者的作品,以及《长征——闻所未闻的故事》等经典报道,他的职业理想逐渐从文学转向新闻。在刘道玉倡导的教育改革中,武大形成了灵活的学习氛围,允许学生自主安排学习时间,这种开明的教育理念为窦文涛后来的发展奠定了基础。

1989年毕业后的窦文涛在深圳电视台经历了一段艰难的实习生活。在语言不通、人际陌生、经济拮据的情况下,他只能在暨南大学同学宿舍搭建临时居所,与七人共处一室。夜晚的直播工作让他经常被困在门外,只能返回电视台睡地板。好在南方温暖的气候让他得以勉强度日。同年,他与甘肃电台的封新城因工作机遇成为同事。两人共同参与《晨报》的发行工作,虽在合作中产生过"干炒牛河"的趣事,却也经历了一场令人啼笑皆非的"意外"——醉酒后在敞篷卡车上的失态事件。这段经历不仅彰显了他们不拘小节的性格,更为后续的事业发展埋下伏笔。

1996年,窦文涛面临着人生的重要抉择。在广东电台期间,他与封新城曾参与《晨报》的运营,但随着媒体环境的变化,他们最终选择赴港发展。在凤凰卫视成立的关键时刻,窦文涛与张铁林等台前幕后人员乘坐金黄色劳斯莱斯抵达酒店,以"黑社会"的戏剧性形象亮相。在《相聚凤凰台》节目创立初期,他仅有一张报纸和一个茶缸子作为办公用品,面对单一的自制节目,在办公室常常陷入沉思。但随着节目逐渐丰富,他与许戈辉、陈鲁豫等同事建立起深厚的友谊,这些同为新闻世家或留学背景的搭档们,始终接纳这个来自石家庄工薪家庭的成员,共同谱写了凤凰卫视的初创篇章。

1996年,许戈辉与窦文涛的深厚友谊曾引发诸多猜测。据窦文涛回忆,彼时两人并无越界念头。某夜许戈辉察觉窗外有异,翻身起床寻找时,发现窦文涛正安静地睡在相邻的卧室。这般默契的陪伴,印证了友情的纯粹本质。当时节目资源匮乏,窦文涛养成了逛香港商场的习惯,沉浸于资本主义物质文化的体验。许戈辉与陈鲁豫曾忧心忡忡,劝他趁早体验,以免日后忙碌无暇。不料窦文涛的预言竟成真。

1998年,凤凰卫视的一次会议中,窦文涛因迟到而气喘吁吁地赶到会场。正值刘长乐提议打造日播新闻节目,重金邀请重量级嘉宾的难题让杨澜颇为困扰。有人建议采用常驻嘉宾模式,配合主持人探讨每日热点。谈及主持人人选时,高层王酉年直接提议让窦文涛担任。此言引发会场笑声,众人非笑其能力不足,而是在调侃其气质不符严肃讨论的定位。

在《相聚凤凰台》的录制过程中,窦文涛与许戈辉深入香港军事区域,遍访营地。与军方的亲密接触让他戏称拥有"军方背景",这一说法令台里颇为惊讶,随即安排他主持《时事直通车》。然而短短数日,观众就投诉节目风格可疑,认为新闻播报缺乏可信度。不久后,窦文涛被要求下课,陷入短暂的情绪低谷。刘长乐却当众询问是否愿意尝试,经过一番推辞后,最终将主持重任交予他。

面对全新的挑战,窦文涛陷入深深的困惑。如何在新闻谈话节目中平衡日播需求、固定嘉宾选择与内容深度?接连不断的问题令他焦头烂额。台里同事推荐诸多嘉宾,但节目形式始终难以确定。恰在此时,他租住在黄浦新村的一对老夫妇家中。每日晚间,他习惯观看新闻节目,却意外发现老夫妇将已故母亲的遗像悬于电视上方。某日播报飞机失事后,他凝视着黑白遗像,灵光乍现,顿觉创意无穷。这一顿悟成为其职业生涯的转折点,也孕育出日后成功的《锵锵三人行》。

在构思节目时,窦文涛坚持将突发新闻的讨论回归生活化场景。他认为类似飞机失事这类事件,常人交谈时更多是随意探讨而非严肃论证。私下聊天的轻松氛围,远比程式化的新闻播报更具吸引力。为此,他主动参与各类社交活动,记录不同人说话的方式与互动节奏。甚至借鉴饭局中常见的幽默元素,开创性地在节目中加入轻松话题,形成了独特的"色情小主播"人设。这种突破传统的方式,意外提升了节目收视率,观众在批评与欣赏的矛盾中形成独特观看体验。

《锵锵三人行》最考验主持人的,是无论赛前准备多充分,所有预设的方案在镜头前都会失效,最终只能依靠临场反应来掌控节奏。窦文涛需要时刻保持敏锐,当嘉宾观点突变时顺势而为,话题偏移时及时引导,既要避免过于刻意的引导,又要维持自然的生活化氛围。这种复杂的平衡艺术,要求他在尺度把控与内容调度间游走,每句话的分寸都需在瞬间判断。由于节目不具备后期剪辑空间,所有交流必须保持连贯性,稍有疏忽便可能错失精彩的思维碰撞,或误入不必要的冗长论述。播出的内容,实则是窦文涛在录制现场即时激发的对话成果,没有任何后期加工痕迹。有时录制结束,他甚至会陷入短暂的思维空白,仿佛大脑被节目内容耗尽。

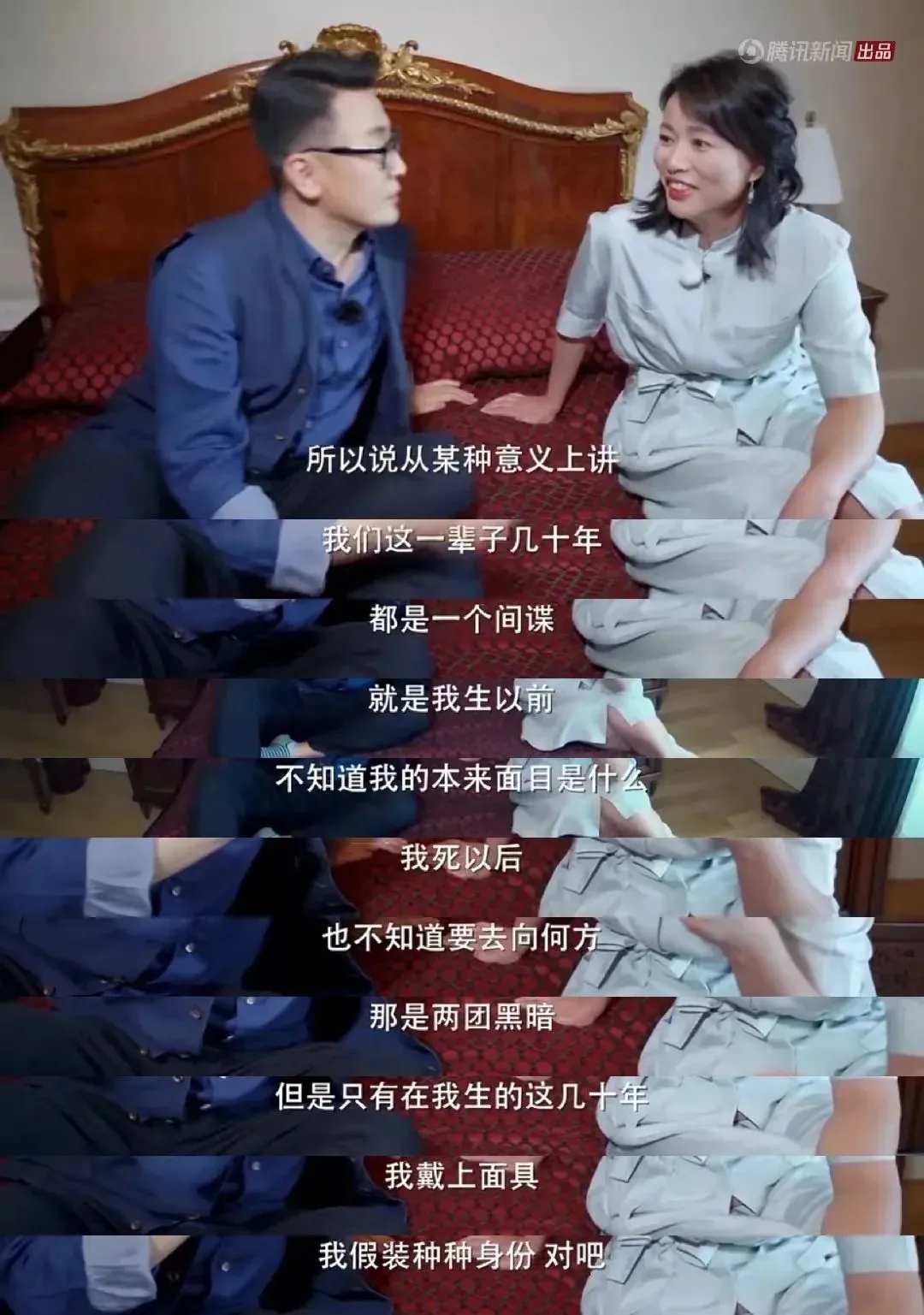

能够持续维持节目活力,离不开窦文涛独有的"无我"特质。这种"无我"并非否定自我,而是将自身观点置于次要地位,以倾听为主。他既不执着于个人立场,也不刻意追求绝对正确的答案,而是专注捕捉不同视角的思考。面对争议性话题,他更倾向于展现开放态度,因为每个人对同一事件的理解往往源于独特经历。这种思维方式让节目突破传统辩论模式,呈现多元观点的碰撞。只要能获得新的认知,他便认为收获颇丰。最终目标是让每位参与者都能畅所欲言,而非肩负传播某种固定理念的使命。

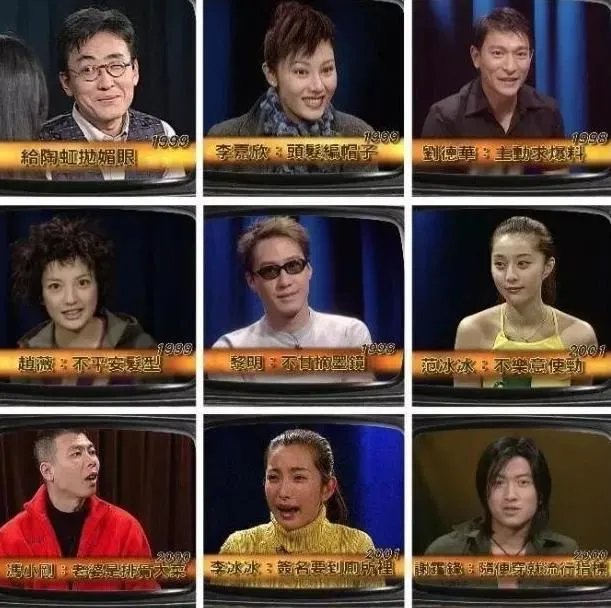

值得注意的是,"无我"并非意味着缺乏社会责任感。自1998年4月开播以来,《锵锵三人行》经历了多个发展阶段。最初以新闻评论为主,每期素材都借鉴自《时事直通车》。随着窦文涛个人魅力的沉淀,节目逐渐融入生活化内容,形成雅俗共赏的风格。为应对周五剪辑压力,电视台特别推出《明星三人行》,邀请刘德华、王菲等巨星参与。窦文涛与王菲探讨黄色笑话的片段至今仍被广泛传播,而当时王菲刚经历离婚,坦然面对个人话题的态度令人印象深刻。节目期间还曾传出一段绯闻,为这段谈话增添了不少话题性。

《锵锵三人行》作为一档极具特色的谈话节目,其发展历程中充满了不少令人回味的细节。节目初期因嘉宾互动轻松自然,注入了浓厚的个人色彩与娱乐元素,加之黄段子的盛行,一度引发外界关注。当年节目组曾发起段子征集活动,结果收到的投稿中有一半都与黄色笑话相关。更有甚者,一位观众以化名给窦文涛写信,声称身患绝症、时日无多,唯一心愿就是看看窦文涛的胸大肌。对此,窦文涛幽默回应,表示自己只愿为观众带来欢笑,私下其实很无趣,绝非公众眼中所谓的淫邪之人。对于观众的要求,他也调侃称,若对方真的不行了,自己牺牲一下露露也没什么,只要大家开心。

这种“是非不分”的态度,似乎让某些忧患意识较强的观众产生误解。千禧年后,央视《新闻调查》的制片人转战凤凰卫视,担任副台长时曾多次劝说窦文涛:“传媒乃公器,你这个节目有大量知识分子关注,也牵动着百姓心弦,必须为人民发声。”后来,有年轻观众分享自己被节目影响的经历,令窦文涛感慨:“咱们也得忧国忧民一下。”尽管当时舆论环境相对宽松,刘长乐也为节目的尺度和黄段子承担了不少压力,但窦文涛逐渐调整了节目方向,开始深入探讨国家大事和民生疾苦。

然而,随着话题的深入,他逐渐意识到自己并非天生具备忧愤情怀或强烈的社会责任感,也从未以这种标准要求自己。他并非不关心社会问题,只是认为自己难以指点江山,许多复杂现实并非几句话就能指明方向。涉及这类话题时,也不适合随意调侃。做了几年后,窦文涛觉得节目过于沉闷,便重新将其调回原本的轻松风格。

对于《锵锵》的老观众而言,节目最为鲜明的记忆莫过于其简朴的制作方式。十几年间,节目始终只有一张桌子、三把椅子,铺点报纸、放几个茶杯,棚体也十分狭小,背景靠绿幕抠图完成。能省则省的制作理念贯穿始终。早期嘉宾待遇同样节俭,来往机票酒店概不负责,仅提供些许车马费作为补偿。即便如此,仍有不少人渴望登上节目,分享自己的观点。当年冯小刚就曾为能参与《锵锵》而甘愿等待,只为念出那句经典开场白:“锵锵三人行,广告之后见。”

节目开播前半年,连广告都迟迟未找到,按台里规定需撤播。但刘长乐坚持认为,窦文涛终于找到了自己的节目定位,不能就这样放弃。留了整整一个月后,节目终于挣得第一笔收入。对外,曹景行曾直言不讳地表示:“这么好的节目我们不着急卖出去。”最终,《锵锵》的经济状况随着日益贴近大众和文化界人士而改善,每年都有冠名商支持,年收入稳定在四五千万之上。2006年,窦文涛的主持人品牌价值已高达3.2亿,这一切都源于他独特的表达方式。当年北京88club聚集的京城文化圈,纷纷追捧节目,认为中国终于有了不装腔作势、敢于说真话的节目。

别看梁文道平日一副绅士模样,西装三件套从不离身,但他在台湾求学时期却曾与帮派分子周旋。有次提前到场无所事事,竟独自前往书店埋头阅读。完成初中课程后返回香港,他逐渐转型为文化先锋,活跃于各类社会活动。年仅17岁便开始撰写专栏,涉猎剧评、社评、书影评等多元领域。许子东正是被梁文道说服加入节目,这位师承钱谷融的学者曾以《郁达夫新论》崭露头角,成为八十年代最具影响力的青年评论家之一。1989年赴美深造期间,他沉迷研究张爱玲,甚至对南加大的教授开玩笑说:"您说不定还见过她,她常在附近散步,总穿着2.99美元的中国塑料拖鞋,如今已衰老得几乎认不出来。"

许子东后来在岭南大学任教,节目筹备初期曹景行曾致电邀请,但遭其以"还要上课"为由婉拒。2000年梁文道再度相邀,许老师虽因虚荣心赴约,却意外发现这并非正式采访。窦文涛随即提出每周固定录制的邀约,最终促成节目成型。节目播出十余载,许子东与妻子陈燕华的默契配合成为特色,从造型搭配到谈话节奏都由这位前上海电视台主持人精心把控。

节目发展过程中,三位主持人的性格碰撞颇具看点。窦文涛常调侃梁文道和许子东风貌不佳,前者像和尚,后者似奸臣。但正因他们兼具知识分子的锐气与幽默感,才得以构建独特的"铁三角"氛围。许子东作为教授常流露犀利批评,窦文涛则劝他:"您老说这些干嘛使的,能改变现状吗?"最初面对网络攻击时,许子东曾表现出明显心理压力,但逐渐学会用幽默化解。

节目在内地逐渐扩大影响力后,制作团队面临嘉宾选择困境。千禧年后尝试全找北京籍嘉宾,却导致原本的港台特色淡化。最终决定在北京搭建棚室,实现南北联动。节目阵容由此扩展,包括王蒙等文化界元老及京圈明星。2001年广东奥体中心落成时,窦文涛曾坦言:"这节目是我全部的生活,像呼吸一样自然。"即便后来尝试制作其他节目如《老窦酒吧》《文涛拍案》等,最终都因各种原因未能坚持。

2016年凤凰卫视二十周年之际,窦文涛在母校武汉大学表示:"只要观众需要,我就一直做下去。"然而次年9月17日,伴随第十九个年头的到来,《锵锵三人行》却突然停播。没有告别仪式,没有正式通知,这档陪伴无数观众成长的经典节目在毫无预兆中悄然落幕。

2013年《锵锵三人行》迎来十五周年之际,窦文涛在节目中坦言自己主持数千集节目不过是普通工作,出国后无人知晓,与新闻界前辈相比微不足道。孟广美却认真回应:"文涛,你别小看自己,你一出现节目就变得生动。你知道吗,我走遍全球,只要凤凰卫视的信号覆盖之处,只要有华人的地方,就有你的观众。你给予他们的不仅是娱乐,更是一种精神寄托。那些从小听你节目的人,如今已到而立之年,他们对你的依赖早已超越了节目本身。"窦文涛听后感动不已,称这是孟广美参与节目以来最具感染力的发言。观众们也未必将此视为玩笑,这番话道出了无数人的心声。历经十九载,《锵锵三人行》早已成为人们日常生活的陪伴,像一碟可口的下饭菜。无数年轻人正是通过这档节目踏入思辨领域,逐渐建立起对世界的认知与价值判断,领悟到简单却深刻的道理,获得精神上的满足。即便有些观众只将节目视为22分钟的谈资,也如同在异乡找到知己,每天与他们畅聊片刻。这十年间,《锵锵三人行》不仅是节目,更像一部陪伴成长的情景喜剧,观众见证着嘉宾们的蜕变,聆听着他们对人生与社会的探讨,不知不觉间,这些荧幕上的对话者已成为无数人心中永不谋面却始终相伴的挚友。

当年追看《锵锵》的日子,每集都像在期待一场盛宴,总想知道下期会迎来怎样的嘉宾,又能碰撞出怎样的火花。看完后常常觉得回味无穷,字幕一出现便舍不得关闭页面,还反复咀嚼节目尾声那些意味深长的对话。在《锵锵》的舞台上,我们遇见了诸多令人印象深刻的面孔:如王蒙老爷子那般外显内敛的智慧,李玫瑾老师滔滔不绝的犯罪剖析,唐小雁女士直面人生的犀利视角,马家辉博士坦言赌瘾的坦率,陈丹青身着民国风衣却谈着时事的儒雅,马未都妙语连珠的收藏趣谈,潘采夫总带坏笑的调侃风格,查建英争执不休的鲜明态度,以及林玮婕的沉静气质、竹幼婷的灵动体态、孟广美那直言不讳的表达方式……嘉宾阵容实在太过繁盛,令人难以尽数。

《锵锵三人行》的资深观众心中或许都珍藏着一份独特的记忆图谱。从郭敬明在节目中面对抄袭指控时与许子东激烈争执的场景,到梁文道被王朔连续五集犀利点评而沦为陪衬的戏剧性时刻;从唐小雁展现出的直率个性令知识界侧目,到王蒙巧妙化解尖锐话题的圆融手段;从查建英情绪奔涌的表达方式,到李玫瑾对犯罪心理的深刻剖析总让人回味无穷。而那句深入人心的"锵锵三人行,广告之后见",更是成为观众们熟悉的存在。然而令人遗憾的是,在某个寻常的晨昏之际,这位承载了众多观众记忆的节目悄然落幕,既没有正式的告别仪式,也未留下任何预告。正如《后会无期》中所唱:"当一辆车消失天际,当一个人成了谜,你不知道,他们为何离去,就像你不知道这竟是结局"。但正如窦文涛所言,节目虽散,他的创作并未终结。随后推出的《圆桌派》虽未能复刻《锵锵》的每日陪伴感,却在话题选择上延续了原节目的犀利特质。当《圆桌派》初登场时,正值网络综艺蓬勃发展的时期,也在互联网言论相对开放的阶段。尽管无法再像《锵锵》般紧扣时事热点进行即兴讨论,但节目保持了较为深刻的议题探讨,某种程度上延续了原节目的精神内核。

《圆桌派》早期节目聚焦现实议题,探讨年轻人对工作的态度、裸贷现象、圈层文化、情感出轨与冻卵等社会热点,随后深入文化领域,涉及匠人精神、影视作品评价、音乐审美等话题。然而,随着节目进入第五季后,讨论的深度与锐度明显减弱,相较于《锵锵行天下》的轻松自如,其话题呈现更收敛的趋势。节目初期曾与《奇葩说》争夺流量,但逐渐转向知识性与趣味性内容。第五季若非尹烨的精彩论述,整体表现乏善可陈;第六季更是陷入低谷,至今豆瓣评分人数尚未突破万。除《圆桌派》外,观众若想看到窦文涛的主持风格,只能关注《锵锵行天下》。这档节目更像是他个人兴趣的延伸,展现其独特的审美追求。

文涛的内心始终流淌着细腻的情感。在凤凰卫视十五周年庆典期间,他接受了鲁汝的专访,坦诚地向观众坦言:“私底下,我并不是一个容易快乐的人。”然而,在最近一期《锵锵行天下》中,当看到窦文涛于江南叠嶂间多次展现乘风欲飞的神态,谈及中国山水古画与书法时脸上绽放的温暖笑意,作为《锵锵》的老听众,内心不禁为他感到欣喜。这位主持人以十九年的时光陪伴观众,奉献无数智慧与趣味,悄然塑造着无数人的价值取向与世界观,终于在节目中重拾纯粹的快乐,这份蜕变值得由衷祝福。如今,《圆桌派》与《锵锵行天下》的宣传渐淡,观众的关注也慢慢消退,连评分的热情都变得疏离。那个曾以“揣着明白装糊涂蹲着主持《锵锵》的色情小主播”的称号被记起的主持人,已成过往云烟;窦文涛不再每日与我们相见,而化作一年难得重逢的故人。但归根结底,这或许正是时光的必然。回望岁月如流水,我们失去的又何止是一个节目?那些曾经的陪伴与共鸣,早已成为无法复得的记忆片段。

最新资讯

- • 《漂白》热度爆了!冲着郭京飞追的剧,却被40岁女配角惊艳到了 -

- • 这个曾让朋友圈刷屏的指挥,又来了! -

- • 优酷携《闪耀吧!大运河》等爆款IP亮相“2025中国网络视听盛典” -

- • 2025春节档预售票房破5亿 《射雕英雄传》断崖式领先 -

- • 《WSJ.》年度出色人物晚宴,追溯「重构」的力量 -

- • “艳照门”15年后,陈冠希再度发声:原来,一切还没有结束 -

- • 《漂白》爆火动了谁的奶酪?人民网都看不下去了,为其正名真解气 -

- • 《新闻女王2》下月底开机!角色之间恶斗升级,重量级艺人加盟 -

- • 消失一年多后,再看赵薇如今的处境,47岁的她后悔了吗? -

- • 《六姊妹》《五福临门》《掌心》等多类型大剧对打,春节剧集超前押“爆” -

- • 花花公子许晋亨:放弃赌王千金,娶蛇蝎美人李嘉欣,60岁已拄拐杖 -

- • 《云襄传之将进酒》杀青,陈晓古装造型确实撩人,有望暑期档播出 -

- • 《黑白潜行2》上映,安志杰曾志伟汪东城打斗生猛,蓝心妍好老 -

- • 出了名就不认家乡?自称上海人、变身香港人,这些明星红了就忘本 -

- • 《异人之下2》大结局:所有人都以为张楚岚要陈朵死是为了完成任务,只有王也明白,他是为了保护冯宝宝 -

- • 滚石主唱:睡过4000个女人,前妻嫁了默多克,前女友成了总统夫人 -

- • 射雕真不是粉丝电影,连续6天预售领先哪吒唐探,春节档冠军稳了 -

- • 感人!高以翔父亲骨灰将与儿子葬一起,好友透露高爸去世真正原因 -

- • 电视剧《真心英雄》收官,季恩羽首次挑战跳江戏 -

- • 陈小纭:肤白貌美,身材凹凸有致,宅男为之着迷! -