资讯分类

论杨洋的油腻和“没文化”有多大关系 -

来源:爱看影院iktv8人气:344更新:2025-09-10 14:40:13

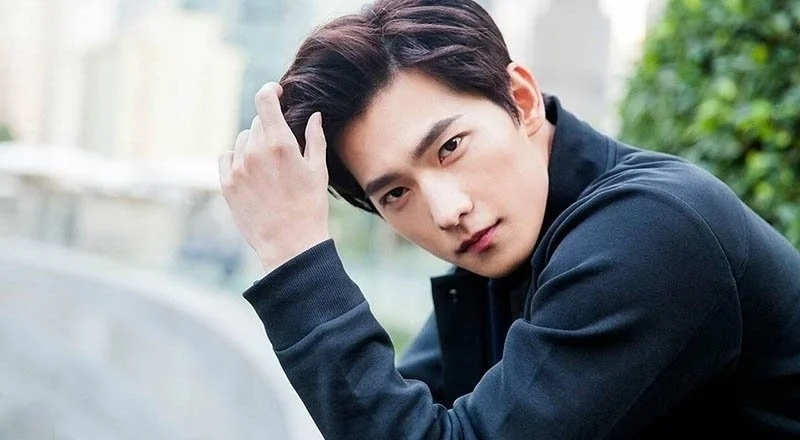

翰子哥以"腻天道行"之名隐退一年后,新生代演员杨洋凭借代表作强势回归,彻底颠覆了观众对其以往清新形象的认知。面对突如其来的转变,部分观众震惊不已,感叹"这又是哪位帅哥?"而更多人则习以为常地表示"看来这位终于靠颜值出圈了"。

锋芒毕露的明星并非一蹴而就,杨洋之油腻蜕变亦非偶然。《我的人间烟火》仅作为公众认知的催化剂,其2023年夏季的"油腻爆发"实则是长期积累的特质最终转化为大众审美疲劳的转折点。这位"大龄美男子"早在综艺、商业代言、影视作品及各类采访中便持续释放着令人咋舌的油腻气息,若能适时引导使其收敛锋芒,或许还能维持形象的完整性。然而,他却选择逆流而上,在突破观众容忍阈值的临界点,完成了从低调到高调的蜕变,最终迎来了属于他的流量奇观——啊不,是"油田大丰收"。

即便在游戏中失利,也要精心打扮后才敢发声;即便拍戏时打破第四面墙与镜头互动,却在谈及角色时只能苦相半天挤出一个莫名的“火火”,这个词连《新华字典》都未收录……那些自恋的镜头、浮夸的台词,再配上一张勉强算得上俊朗的面容,令人啼笑皆非。恰如古诗所叹:“空有一副好皮囊,腹内原来草莽。”这般戏谑的评价,似乎总被用来掩盖更深层的质疑:有人将杨洋的“油腻”归咎于文化积淀不足,提及他毕业于中专的军艺舞蹈系,又与沈腾、沙溢的“名校”背景形成鲜明对比。其实沈腾、沙溢都是本科出身,而杨洋的学历标签早已成为众矢之的。仿佛低学历与没文化成了某种原罪,与年初王一博等人被嘲讽的逻辑如出一辙。每当顶流出洋相,文化素养的缺失总会被当作挡箭牌——演技贫乏是没文化,言辞空洞是没文化,形象邋遢仍是没文化。然而,这种因果关联是否真的成立?

暂且不谈其他,今天我们重点探讨“油腻”与“没文化”之间的关联性。所谓“油腻”,是指一种特定的气质表现,其核心特征包括过度张扬的肢体语言、频繁的挑眉眨眼、夸张的歪嘴笑容、随意叼东西等行为,这些被杨洋老师归纳为自恋式五种表现。每个动作都在无意识中流露出自我中心,每道眼神都在刻意传递一种讯息——“看,我多有魅力。”

难道说我只是一个缺乏演技的花瓶?

别开玩笑了,我可是对自己演戏的水平满分认可的!

有人认为真正的帅气在于举重若轻,但杨老师显然不符合这一标准,那些被称为"油王"的前辈也一样。油腻的本质在于过度表演与刻意营造,他们总在每张照片前精心策划,每个眼神中都要注入戏剧性。仿佛仅靠眼神就能引发雷电,用夸张的肢体语言诠释存在感,将本该自然的气质演绎成刻意的表演。

过度自恋带来的浅薄,往往使个体对除自身之外的众多事物缺乏认知与兴趣。就像在荐书环节,有人推荐经典文学,有人推荐畅销作品,而杨老师却特意向粉丝推荐自己的写真集《自在Young》,全然不顾四大名著与东野圭吾作品的文学价值,仅以个人魅力为唯一坐标。自恋的顶峰往往表现为目中无人,将所有人视为彰显自身魅力的背景,坚信他人只会因自己的风采而彻底折服。在问答环节,他刚提及自己的初心是"做一个善良的人",旋即就向未成年偶像王源抛出"你有 prostate炎吗?"这般突兀的提问,见对方表情僵硬,他反而摇头晃脑,将"初心"抛诸脑后,只顾着展示自己"厉害"的优越感。

这种逻辑漏洞显而易见,王源的尴尬反应也难以遮掩,但对他而言,这些都只是无关紧要的细节,相较于展现"偶像包袱"的满足,其他一切都不值一提。油王的生存法则,本质上是构建封闭的自我狂欢场域,将世界简化为"我的美貌折服一切"的单向输出。他们用既定的美貌模板构筑防御工事,如同时常将自我视为被美貌附体的傀儡,而非主动探索的主体。这种状态下的自我认知,如同被浓雾笼罩的灯塔,既能遮蔽外界的真实反馈,也能掩盖自身精神世界的贫瘠。

那些敢于"糟践"自己的男明星则展现出另一种姿态,他们的皮肤晒伤、体态臃肿或许会让颜控失望,但正是这种对固有形象的突破,象征着对成长的主动求索。相较之下,沉溺于美貌的明星更像是困在玻璃茧中的蝴蝶,徒劳地编织着华丽的幻象。真正的成长需要经历超越舒适区的蜕变,就像18岁的美少年年年有,但演技的修炼却需要持续的突破与付出。而油王选择的却是捷径——用看似强大的容貌展示来掩盖对真正实力的匮乏,将多余的精力化作渗透性的自我陶醉,最终形成隔绝世界的厚重茧房。

何必执着于世俗的恋爱话题,不如直面与自己的婚姻现实。那些被导演刻意修剪的“高光时刻”,往往只是推动剧情的多余点缀,而无法成为真正的艺术价值。面对网友的质疑,却始终无法理解自身过盛的自恋倾向带给观众的困扰,这种认知偏差实属可悲。所谓“油腻”的标签,背后往往藏着文化素养的匮乏——顶流艺人被诟病缺乏文化积淀,常因采访中语焉不详、逻辑混乱,甚至出现低级错别字,仿佛连基础教育都未完成却妄图表现得体。从狭义角度看,这是典型的文化缺失,不仅知识储备不足,语言表达能力也难以企及常人。即便九年义务教育已普及多年,这些站在聚光灯下的公众人物仍停留在初级水平,相较于普通大众反而显得逊色,这种反差确实难以接受。

广义而言,缺乏文化素养往往比字面意义的“没文化”更具包容性,其本质体现为认知局限与思维固化,与精神上的油腻状态高度重合。学历高低、识字多少、对经典文学的认知程度并非决定性因素,这些层面的缺失并不构成本质问题。真正值得警惕的是:以无知为傲、将浅薄误解为独特个性。核心在于是否具备持续学习与认知拓展的可能。例如赵丽蓉老师,尽管文化程度有限,但其言谈质朴风趣却富有内涵,展现出对生活的细致观察与独立思考,这恰恰印证了认知维度的缺失不会成为学习探索的阻碍;同时,即便不识字也无妨,当创作需求出现时,通过勤勉训练同样能够以扎实功底完成作品,这正是对“文化”本质的生动诠释。

缺乏自省的人如同握着利刃自断前路,固执地守着正在消逝的虚幻价值。这种状态恰似'油腻心态'的特征——沉溺于自我满足的泥沼中,丧失了成长与蜕变的活力。真正具备文化底蕴的人,能够实现对自我的深度认知与有效运用,进而为世界创造更多价值。各领域的知识体系,本质上都是为这一目标服务的工具。而油腻者却刻意回避这些,既拒绝自我审视,又不愿善用自身优势,只在自恋的驱动下妄图博取关注,殊不知其行为已沦为他人眼中的干扰。这般执念,或许也令人感到一丝唏嘘。

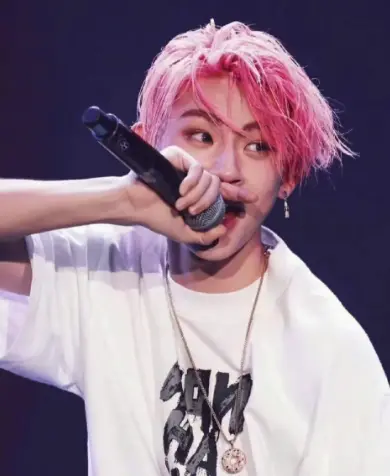

摆脱油腻,真的可行吗?油腻的产生往往与人性中的固有弱点相勾连,当面对未知与挑战时,因恐惧而选择退缩本属人之本能;当目睹唾手可得的荣耀时,执着于占有与依赖亦是人性的常态。每个人都会经历停滞不前的时刻,也会在安逸中滋生惰性与侥幸心理,这些负面情绪如同润滑剂般,悄然将我们裹挟进油腻的泥沼,却浑然不觉。唯有外部的强大力量才能撕开这层伪装,例如那个敢于直言的朋友,他能用犀利的质疑戳破虚妄的泡沫,让停滞的危机如警钟般响起——停滞即是退步,停滞即是坐以待毙;又如外界的批判之声,它们如同锋利的刀刃,在厚重的油腻层上凿出裂痕,迫使我们直面自我封闭的困境,重新审视所谓珍宝的真实价值。然而对处于流量巅峰的人而言,这些清醒的外力反而是稀有的奢侈品。身边人只会惊叹于他们的财富,连劝谏都显得奢侈,更遑论直面真实。因此,当“泰酷辣”爆红的小鬼在舞台遭遇质疑时,转头却在后台获得赞誉的反差,恰恰印证了他们长期处于失真世界中的生存状态,一旦面对真实,自然会无所适从。

娱乐圈中部分艺人被过度追捧的现象,根源在于长期形成的行业生态与市场机制。当粉丝经济成为主流,艺人的外貌优势往往被放大为不可逾越的资本,作品质量在流量面前变得不那么重要。这种环境下,年轻偶像通过颜值与人气获取资源,却可能陷入对捷径的依赖,逐渐失去打磨技艺的动力,最终形成脱离现实的虚假繁荣。杨洋近年在作品上的反复与争议,以及部分艺人对规则的漠视,正是这种行业弊端的直接后果。当下观众对优质内容的渴求与市场对专业能力的回归,已促使朱一龙、王一博等艺人通过扎实表演实现转型,而杨洋仍在依赖传统偶像剧模式,其作品与话题性始终未能突破既定框架。这种固守套路的表现,暴露出其未能适应行业变革的困境,所谓"去油"不仅是对观众审美疲劳的回应,更是对艺人自身发展的必要调整。

如何摆脱油腻的形象?这次全网的集体嘲讽恰恰成为了一个契机。明星的光环与真实面貌始终隔着一层壁垒,但当现实舆论的风浪激荡至此,终将吹破那层虚幻的滤镜。若一味选择视而不见,又怎能奢望舆论自动消散?不妨借鉴明道前辈的应对之道——曾因油腻形象遭全网抨击,却未选择逃避或自我麻痹,而是勇于低头接纳公众评价,在姐系综艺中谦逊做绿叶,在非霸总角色里认真演戏。令人意外的是,这种转变不仅让形象清爽了许多,口碑也逐渐回暖,甚至在感情危机时,还能凭借"真诚接地气"的形象收获舆论的同情与理解。

婚姻的裂痕与终结往往伴随着阵痛,这种痛苦与外界的批评声波同样具有净化作用。黄晓明的自我革新或许正源于对这类困境的接纳——在舆论的审视中提炼出有价值的部分,如同外科手术般精准地整治"病灶"。他以戏谑的方式回应质疑:"你们说我霸道?那我就重塑为谦逊的青年;你们说我演技同质化?那我就突破桎梏,彻底蜕变。"这种反向思维的自我迭代,恰似用磨刀石去除锈迹,让旧有标签在重塑中褪色重生。

感受痛苦是接触真实世界的起点,更是突破自我封闭、克服自恋倾向的关键。当一个人开始学会谦逊、接纳外界声音,便能逐渐远离无知的深渊,避免陷入无法挽回的境地。观众的记忆本就短暂,他们对矛盾的容忍度远高于对固执的反感。然而此刻的杨洋,仿佛仍被寒冬的寒意刺痛,执意坚守着自己的防御壁垒,试图用精致的假象掩盖现实的裂痕。在铠甲与油渍交融成一片之前,他是否会在意料之外的时刻选择松动防线?

最新资讯

- • 恐怖喜剧片《Y2K》曝海报 千禧年“灾难”来袭! -

- • 人气、资源、演技……这么多年TFBOYS谁赢了? -

- • 罗素兄弟《电幻国度》定档 小11星爵杨紫琼主演 -

- • 警方认定布兰妮误遭自己掌掴 表示不会起诉文班亚马和保镖 -

- • 真人版《工作细胞》追加新细胞 染谷将太等加盟! -

- • 爱过舒淇的男人,都会娶助理 -

- • 尺度大遭投诉?《异形:夺命舰》为何成暑期档黑马 -

- • 粉丝眼中的“演员扛票房”理论,是伪命题吗? -

- • 周杰伦演唱会主办方发声明:不存在收费合影 -

- • 网曝李玟老公公司信息 李思林否认:被撤职很久了 -

- • 票房逆跌,未成年谨慎观看!还有比它恐怖的吗? -

- • 吴彦祖发文悼念李玟:她永远是那颗闪亮的星 -

- • 聚焦平凡女孩的摔角之路!剧集《极恶女王》曝预告 -

- • 洪欣张丹峰带女儿出游 穿民族服装亲密互动好温馨 -

- • 开播倒计时!剧集《企鹅人》曝新海报 压迫感满溢 -

- • 董洁拍戏获儿子暑假探班,14岁顶顶帅成罗云熙,青春叛逆惹哭妈妈 -

- • 《环太平洋》推前传剧集 探索机甲、怪兽宇宙起源 -

- • 疑似李玟老公发声回应:我一直对她很好,愿你安息 -

- • 朱丽安·摩尔蒂尔达·斯文顿主演《隔壁房间》首曝预告 将于9月威尼斯世界首映 -

- • 《小丑2:双重妄想》释出新海报 小丑亚瑟与哈莉·奎茵上演血腥爱情故事 -