资讯分类

真实事件改编,「性同意」背后的残酷故事 -

来源:爱看影院iktv8人气:699更新:2025-09-10 15:30:01

银幕上屡见不鲜的大叔与少女组合,自古便是电影创作中充满张力的题材。从《这个杀手不太冷》(1994)中相互救赎的羁绊,到《一树梨花压海棠》(1997)里禁忌之恋的暗涌,再到《情人》(1992)以声光影色编织的浪漫图景,这些经典作品始终围绕着跨越年龄的情感联结展开叙事。然而,当这种组合被置于现实语境中审视时,其背后潜藏的权力关系与情感剥削等议题往往被有意忽略。直到近期上映的《同意》,才首次以犀利视角切入这一经典题材,通过剖析年龄差异带来的伤害性,对传统叙事中的情感模式提出深刻质疑。

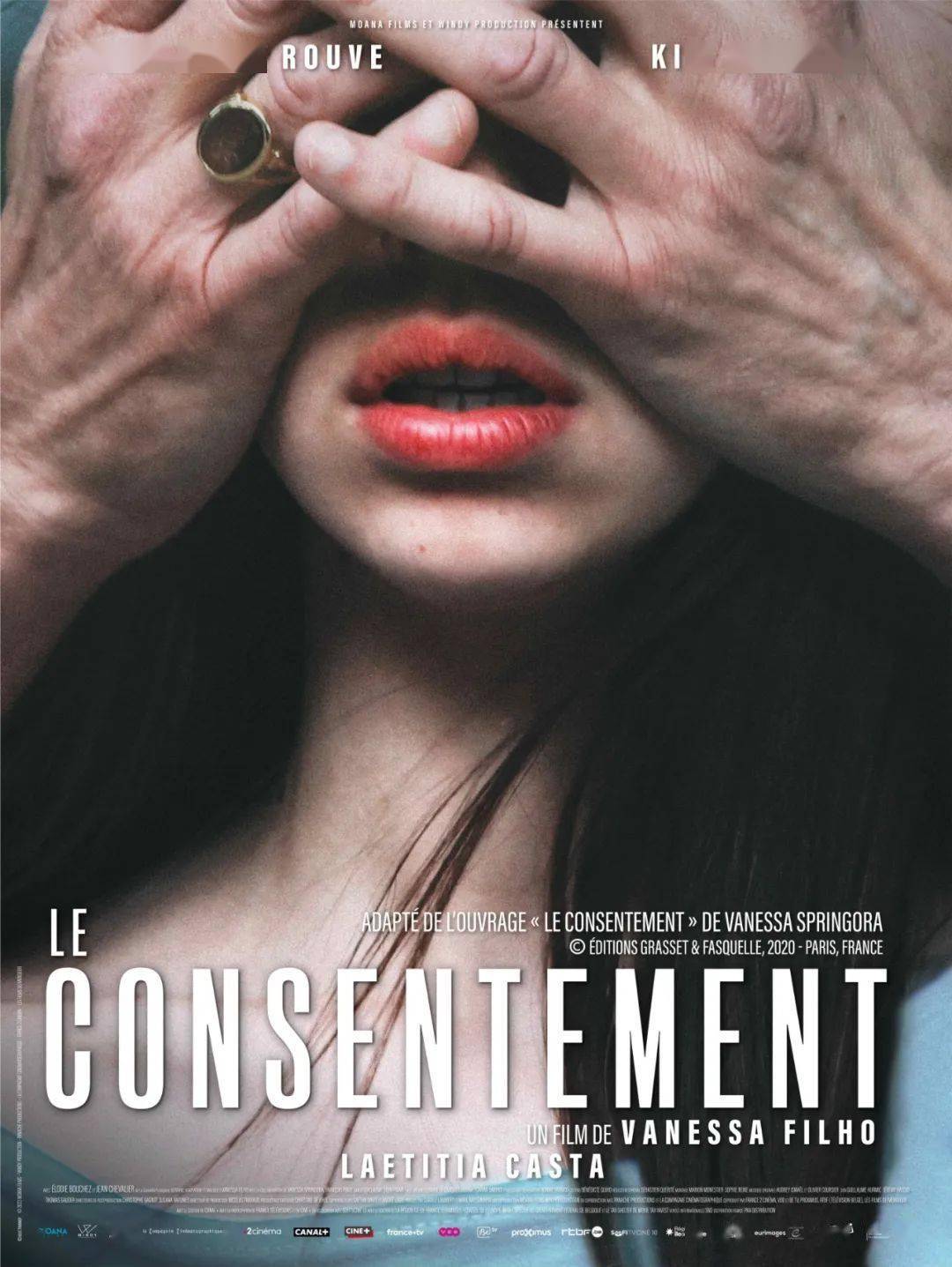

这部改编自真实事件的法国传记电影由新锐女导演瓦内萨·菲尔霍执导,曾入围2024年法国凯撒电影奖最佳改编剧本与最佳新晋女演员两项大奖。影片内容充满震撼力,若打算观影,或许需要提前做好心理准备。片名《爱无关年龄》引发深思——这究竟是关于真爱的至理名言,还是对现实的某种挑战?

瓦内莎是一名痴迷于文学魅力的十三岁女孩,她的母亲在出版社任职。在一次文艺沙龙上,她被作家马茨涅夫充满感染力的言辞深深吸引,而这位作家的目光也时常停留在她身上。尽管书店店员曾善意提醒她,马茨涅夫的作品可能过于成熟,但瓦内莎仍悄然开始阅读他的著作。不久后,一封措辞精美的情书递到了她手中,而马茨涅夫更频繁地出现在她学校周边,仿佛要将这份隐秘的情感延续到现实生活中。

14岁生日之后,瓦内莎与马茨涅夫开始了交往。当时马茨涅夫年满50岁,两人年龄相差36岁。马茨涅夫通过频繁的书信往来向瓦内莎表达情感,最终瓦内莎交出了自己的身体。

瓦内莎将与马茨涅夫的情感关系向母亲坦白,这一举动激化了母女间的冲突。在矛盾加剧的过程中,她反而加深了对马茨涅夫所谓温柔的依赖。马茨涅夫借此机会不断索取她的身体,在瓦内莎彻底沉溺于他的掌控后,开始毫无顾忌地向她叙述自己过往的风流故事。

他将瓦内莎与过往的恋爱对象逐一比较,自诩曾在马尼拉用不菲花费换来多个年轻伴侣的陪伴。从最初的"你是唯一"到后来的"你是其中之一",这种态度的转变暴露了他刻意营造的虚伪面纱。他毫无保留地向一个尚显稚嫩的少女展示了成熟男性惯常通过情感操控获取支配感的心理机制,将这种带有性别权力暗示的优越感赤裸裸地呈现出来。

这种权力的逐渐展现,最终令瓦内莎陷入痛苦与迷惘之中。马茨涅夫通过不断质疑她的诚意及限制社交互动等手段,进一步加深了对瓦内莎的情感操控。当他察觉到对方的反抗时,便会以身体要求作为情感验证的工具,迫使瓦内莎通过脱去衣物来证明自身的忠诚。这种扭曲的互动模式让瓦内莎在情感与尊严之间不断挣扎,逐渐失去了自我判断的能力。

在马茨涅夫的话语体系中,那些令人震惊且难以接受的行为皆被冠以"神圣"的借口:爱。他反复强调"瓦内莎,我爱她",并宣称在爱的维度中,所有行为都披上了神圣的外衣,年龄的界限在此消融,除了爱,别无其他。这个被过度神化的概念,不仅为他的卑劣行径提供了合理性,更揭示出一种危险的认知偏差——对他而言,爱具有消解罪恶的力量,这或许并非他刻意为之的策略,而是深植于内心的信仰。

瓦内莎历经艰辛,终于从马茨涅夫的阴影中挣脱,开始尝试与更为正常的男性建立联系,渴望回归正常的生活状态。然而,更为骇人的转折随之而来——作为作家的马茨涅夫,竟将这段禁忌之恋的每一个细节毫无保留地记录在新作中。作品面世后,全法社会热议她的“初恋”经历,仿佛那场扭曲的情感成为了时代的注脚。即便岁月流逝,容颜渐老,14岁时的创伤依然如幽灵般萦绕,时间并未成为治愈的良药,她最终被永恒地囚禁在了那本充满文字的牢笼中。

电影《少女之殇》以真实事件为蓝本,区别于常规的纪实改编作品,其本质更接近纯粹的非虚构叙事。该片所依托的文本源自法国女作家瓦内莎·斯普林格拉的回忆录《同意》,其中角色姓名、身份设定及情节发展均与现实完全对应。影片主角瓦内莎即为回忆录作者本人,而马茨涅夫则是真实存在的法国作家加布里埃尔·馬茨奈夫,他于1938年出生,现年已达88岁。

马茨涅夫长期以来以“恋童”题材创作引发争议,其自传小说《我的掌上明珠》便描写了中年男性与未成年少女之间扭曲的恋情,该作品曾荣获法国“贺诺多文学奖”。在《同意》出版前,他作为主张开放自由的文学代表,备受法国文坛推崇,不仅为法国文学院成员,还享有国家津贴。电影中提及他曾获得法兰西学院提供的4万法郎资助,但他却毫无顾忌地将其解读为“对一个好人的支持”,这一态度暴露了其对创作伦理的漠视。

瓦内莎作为马茨涅夫性侵案的幸存者之一,曾被他以文学创作的名义将经历写入作品,成为其文学生涯的"养料"。多年后,她选择以写作作为反击手段,将马茨涅夫的罪行记录在《同意》一书中。该书问世后引发法国社会广泛关注,导致马茨涅夫陷入调查漩涡,多家出版社终止与其的合作关系,政府亦暂停对其的资助。尽管在五年前提及悔过,但面对80多岁高龄的马茨涅夫,在舆论压力下做出的道歉究竟有多少真诚?

这一事件的意义在于,它加速了法国相关法律的完善进程。在此之前,法国并未明确规定“性同意年龄”,而该案件促使该国将这一年龄设定为15岁。即在15岁以下的年龄层,无论对方是否同意,任何形式的性关系均属违法。马茨涅夫诱骗瓦内莎“献身”时,瓦内莎年仅14岁,若置于现行法律框架下,其行为已构成明确的犯罪行为。

在普遍印象中,法国被视为高度自由开放的社会,但这种价值取向或许在某种程度上促成了瓦内莎的悲剧。其母在得知女儿与年长男性交往后,未及时采取报警或切断关系等措施,而是选择以劝说为主,最终放任女儿自行探索。这种处理方式,正体现了法国母亲可能惯用的教育态度。更值得深思的是,影片中那些充满文艺气息的聚会场景里,中老年男性对亲密关系的讨论浑然不觉其异,甚至被视作常态。因此,瓦内莎及其他受害者的青春伤痛,与法国社会对个人自由的过度推崇存在隐秘关联。自由理念本身并无过错,但事物往往具有两面性。马茨涅夫作为一个令人作呕的角色,其对瓦内莎的索取本质上源自欲望与支配欲,而非感情。那些充满诗意的"日思夜想"式情书,不过是包裹着权力诉求的虚饰外衣,却在天真无邪的瓦内莎眼中,被误读为真挚情感的象征。

导演通过视听语言与主角瓦内莎的内心体验形成互文,影片中反复出现的亲密镜头以独特的艺术表达吸引视线,却在心理层面引发强烈冲击。这种视觉美感与精神压迫的双重性,使观众在欣赏的同时产生不适反应。而在脱离肉体接触的层面,马茨涅夫对瓦内莎的精神控制更具系统性,他通过否定其艺术创作价值,借助与其他女性的对比手法,不断加剧瓦内莎的自我怀疑倾向。

此外,他还会贬损瓦内莎的母亲,以及所有意图接近瓦内莎或瓦内莎希望接触的人。其目的旨在让瓦内莎确信,唯有自己才是她人生中无可替代的出色存在。

更令人作呕的是,每当瓦内莎挑战权威时,马茨涅夫便会将她冠以"虚假的女性主义"之名进行羞辱。

该叙事的合理性不仅源于“以爱为名”,更与马茨涅夫的文艺创作身份密不可分。影片通过频繁提及《三个火枪手》《情人》等文艺经典,以及让·热内《鲜花圣母》、纪德《窄门》等 작품,营造出文艺塑造人生轨迹的浪漫主义氛围。然而,原著提出的诘问依然尖锐——文艺的这种庇护是否具有正当性?女性是否注定要为艺术创作者的人生买单?

文学史上此类现象屡见不鲜。以托尔斯泰为例,其夫人每日负责誊抄并修正他手稿中的错别字,而她本人极具创作天赋,却只能局限于家庭事务。在《我的天才女友》中,主角莱农虽拥有卓越的文学才华,却在婚姻中被迫放弃创作,成为传统家庭角色的牺牲品。瓦内莎对马茨涅夫的依赖源于对其文学指导的渴望,然而这位男性作家却以居高临下的姿态贬低她的文学价值,这种性别压迫的模式在创作领域反复上演。

电影作品也涉及对文艺批判的探讨。关于“作家道德”与“作品品质”之间微妙关联的议题,自问世以来便持续引发争议。以纳博科夫创作《洛丽塔》与马茨涅夫撰写《我的掌上明珠》为例,除文学层面的客观差异外,其道德属性的评判标准同样值得深究。从作品导向的视角进行深入剖析,或许能更清晰地辨析文学创作中真实与虚构所衍生的道德命题。

德国作家聚斯金德的经典小说《香水》(2006年被改编为电影,由本·卫肖主演)讲述了主人公通过谋杀少女获取体香制作香水的极端故事。虽然情节极具冲击力,但作品是否暗含道德与法律的反思?聚斯金德最终让主角被自身制造的香水反噬而亡的结局,或许正是对这种扭曲欲望的终极审判。相较于《香水》的文学表达,《同意》这部电影通过引发观众的强烈不适感,以更直接的方式传递对社会问题的质问、批判与警示。

最新资讯

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》特辑 安雅锤哥见证史诗 -

- • 陈乔恩晒与谢娜合照 二人cos《破产姐妹》造型颜值超高 -

- • 《谈判专家》预告海报双发 刘德华演绎底层之苦 -

- • 仲野太贺与木龙麻生进出公寓 二人共度三天两夜 -

- • 《扫黑·决不放弃》上映 肖央余皑磊曝“真面目” -

- • 《最佳利益》开播获好评 天心自称戏里戏外反差大 -

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》预告 揭秘安雅复仇之路 -

- • 2024端午档总票房破2亿 《扫黑·决不放弃》领跑! -

- • 陈羽凡被曝开豪车载女友出门 违规并线与后车发生剐蹭 -

- • 《大雄的地球交响乐》特辑 开启哆啦A梦音乐之旅 -

- • 时代峰峻就时代少年团亲属隐私权遭侵害发声明 -

- • 拒绝内耗!从跟胡歌高圆圆一起《走走停停》开始 -

- • 张婧仪进组不小心上错车 大喊“我上错车啦”超可爱 -

- • 是枝裕和新片发布感谢坂本龙一:他的配乐不可或缺 -

- • 争论不休,《美国内战》是“寓言”还是“预言”? -

- • 《扫黑·决不放弃》:这回力度不一样了 -

- • 范丞丞《奔跑吧》最新路透 cos半人马综艺感拉满 -

- • Angelababy《奔跑吧》最新路透 古装造型仙气满满 -

- • 张若昀到达襄阳进组《庆余年2》全黑look引期待 -

- • Ella陈嘉桦身穿爱心印花T恤 笑容灿烂元气满满 -