资讯分类

杀妻弃子,死后还能封神? -

来源:爱看影院iktv8人气:206更新:2025-09-10 16:54:28

近期,作家马原因涉及性别暴力与人权问题的争议引发社会广泛关注。这一事件与已故诗人顾城产生关联,源于《人物》杂志刊发的深度报道《城堡里的马原》。文章披露的两个核心焦点引发公众强烈反响:其一,马原曾拒绝为患心脏病的儿子寻求医疗救治,导致13岁少年不幸离世,被舆论称为「杀子」;其二,其妻被指控长期被限制于一座占地2000余平方米的封闭建筑内,相关行为被概括为「囚妻」。由此衍生的讨论涵盖对家庭关系、精神健康以及社会伦理等领域的深刻反思,部分观点延伸至对性别压迫、人身自由限制及极端思想的批判。

截至目前,马原尚未对此事发表任何回应。在事件真相尚未完全清晰之际,我们应保持理性态度,避免过早下结论。与此同时,顾城之子被新西兰某人认出的消息也引发关注。

借这个机会,咱们聊一聊几乎已被遗忘的顾城。跟马原一样,他也是个住在「城堡」里的人。

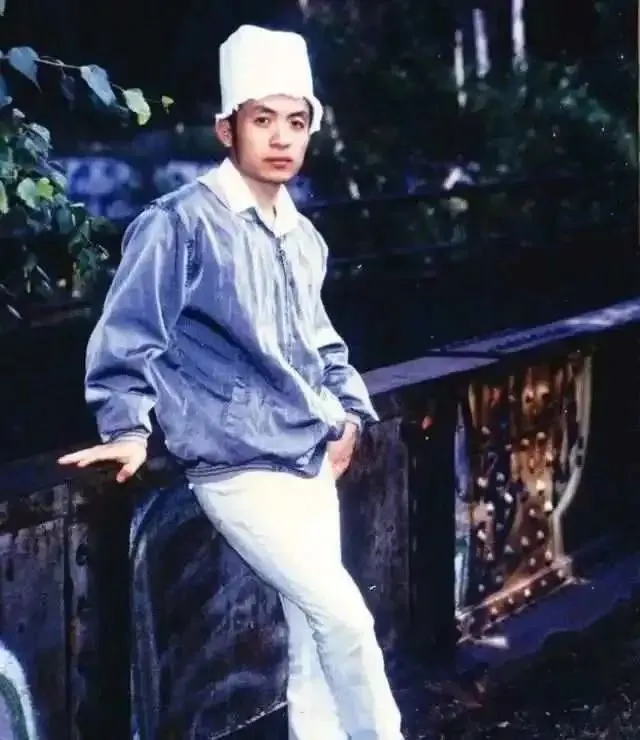

借这个机会,咱们聊一聊几乎已被遗忘的顾城。跟马原一样,他也是个住在「城堡」里的人。 01顾城总喜欢戴一顶奇怪的帽子,这几乎成了他的象征。

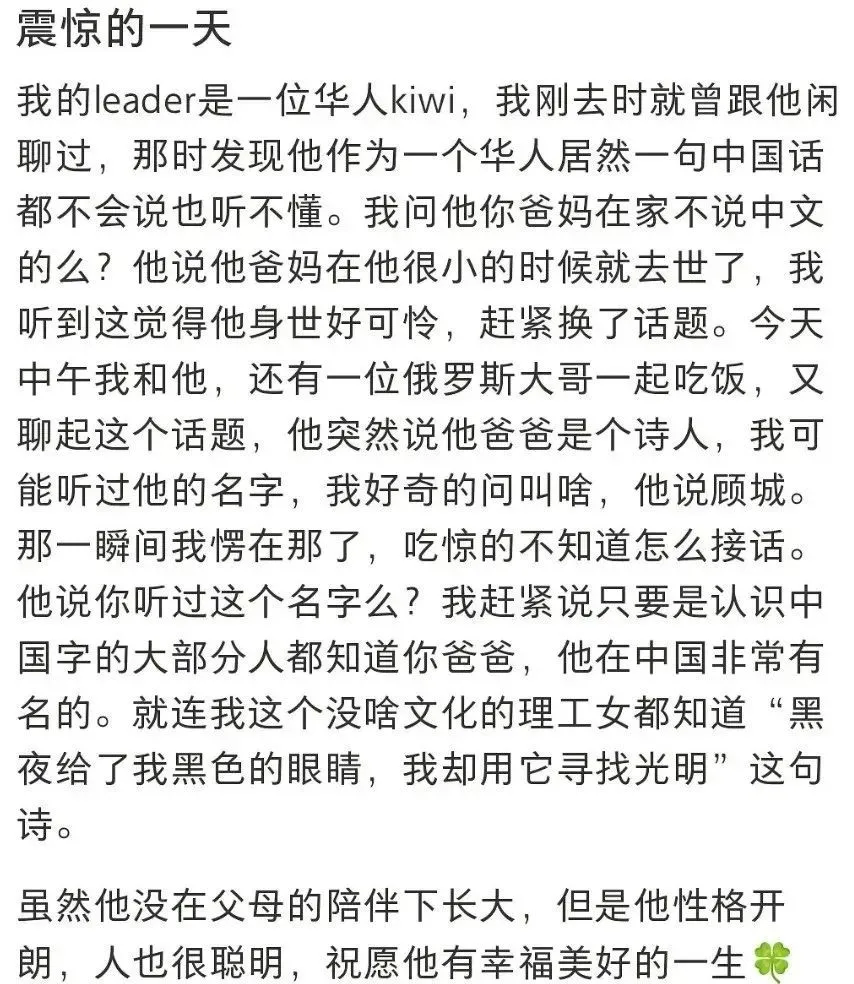

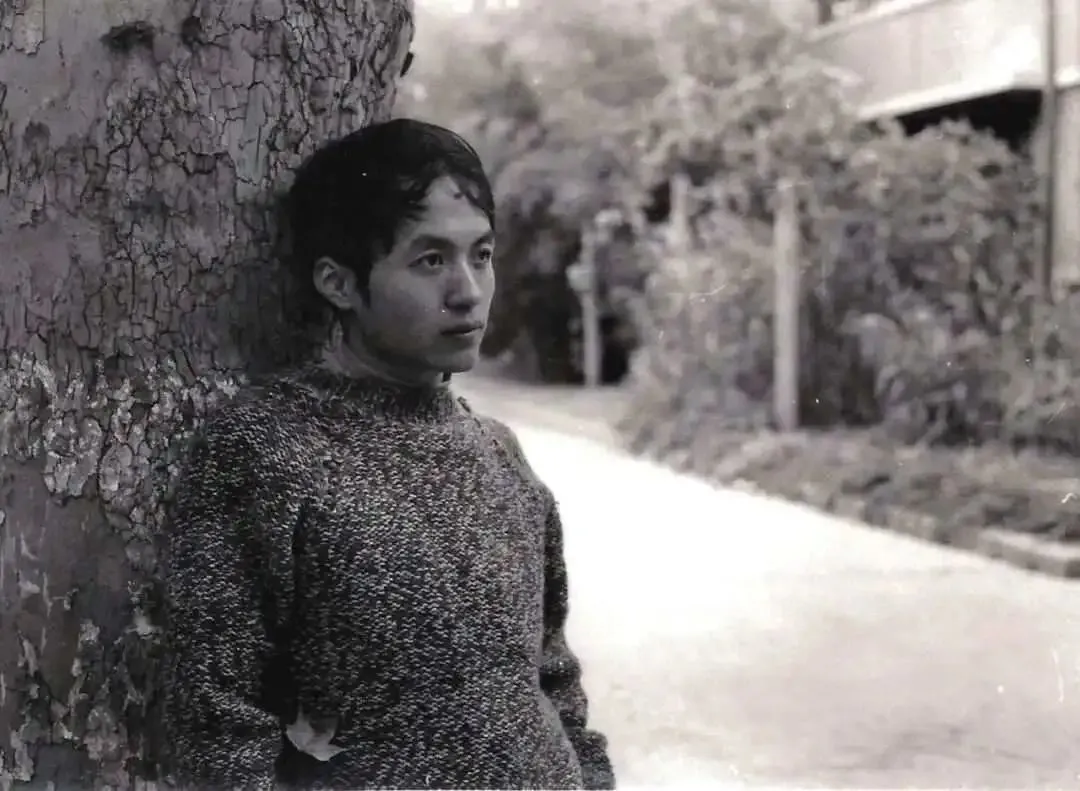

01顾城总喜欢戴一顶奇怪的帽子,这几乎成了他的象征。 当他完全不在意这个世界对他的看法时,他就会戴上帽子,做自己想做的事情。他说帽子像他的家,只要戴着,就可以在家里走遍天下。他的「天下」说大很大:装着理想,装着人类,装着诗;但说小也很小:只有他自己。顾城自小不合群,只肯与大自然打交道。1969年秋,他随家人被下放到山东的火道村,这里十分荒凉,唯有顾城十分欢喜,他终于可以自由地与昆虫为伴了。父亲顾工,是知名的军旅诗人,家中文学氛围浓厚,所以即便顾城没上过什么学,他的文化功底依然深厚。在农村生活时,顾城一边喂猪,一边跟着父亲写诗,写完就丢进火里,他们说「火焰是我们诗歌唯一的读者」。顾城敏感又聪慧,12岁时便写出了这样的诗句:「树枝想去撕裂天空/但却只戳了几个微小的窟窿/它透出了天外的光亮/人们把它叫作月亮和星星」。父亲很欣喜,但同时,他发现顾城的诗越来越不对劲,美则美矣,读来却叫人压抑。在嘉陵江边,顾城随口写了首《结束》:一瞬间——崩坍停止了/江边高垒着巨人的头颅/戴孝的帆船/缓缓走过/展开了暗黄的尸布。父亲心里一惊,自那之后,他一直尝试着让顾城积极阳光起来,但所有的努力都是徒劳。

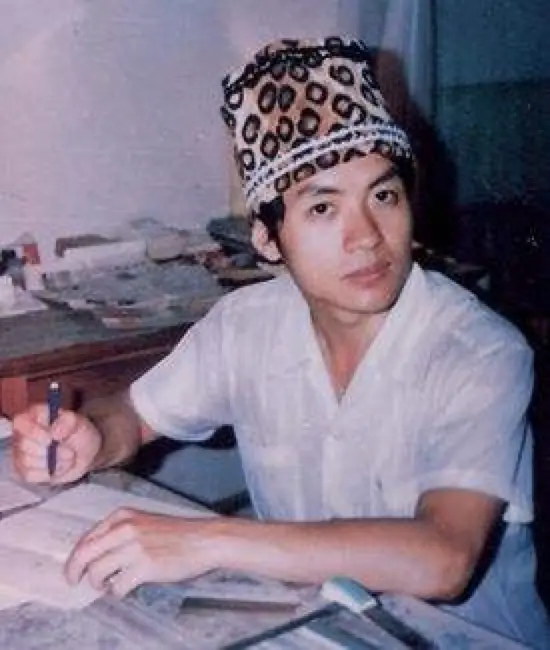

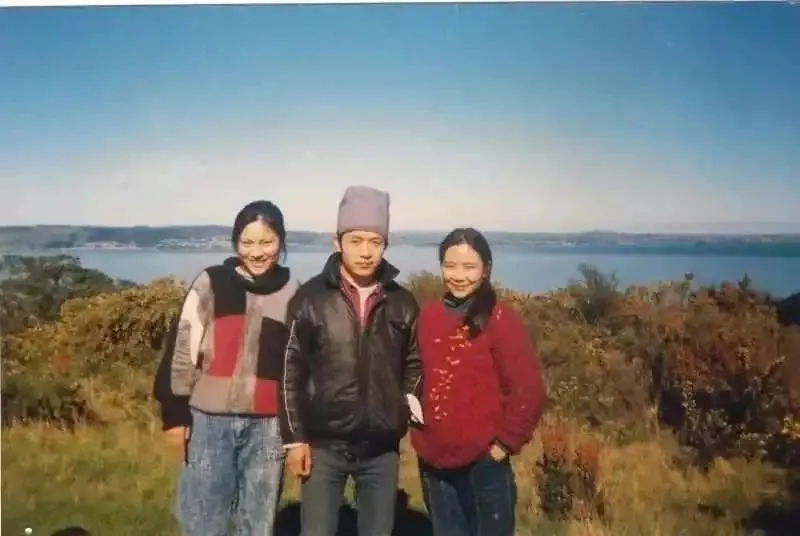

当他完全不在意这个世界对他的看法时,他就会戴上帽子,做自己想做的事情。他说帽子像他的家,只要戴着,就可以在家里走遍天下。他的「天下」说大很大:装着理想,装着人类,装着诗;但说小也很小:只有他自己。顾城自小不合群,只肯与大自然打交道。1969年秋,他随家人被下放到山东的火道村,这里十分荒凉,唯有顾城十分欢喜,他终于可以自由地与昆虫为伴了。父亲顾工,是知名的军旅诗人,家中文学氛围浓厚,所以即便顾城没上过什么学,他的文化功底依然深厚。在农村生活时,顾城一边喂猪,一边跟着父亲写诗,写完就丢进火里,他们说「火焰是我们诗歌唯一的读者」。顾城敏感又聪慧,12岁时便写出了这样的诗句:「树枝想去撕裂天空/但却只戳了几个微小的窟窿/它透出了天外的光亮/人们把它叫作月亮和星星」。父亲很欣喜,但同时,他发现顾城的诗越来越不对劲,美则美矣,读来却叫人压抑。在嘉陵江边,顾城随口写了首《结束》:一瞬间——崩坍停止了/江边高垒着巨人的头颅/戴孝的帆船/缓缓走过/展开了暗黄的尸布。父亲心里一惊,自那之后,他一直尝试着让顾城积极阳光起来,但所有的努力都是徒劳。 父亲没有做到的,爱情做到了。1979年夏天,顾城坐上了从上海开往北京的列车,与他的座位紧挨着的,是谢烨。微风吹拂着姑娘的长发,调皮的发丝带着清香撩拨着顾城的脸颊。顾城心里慌慌,他拿出笔,为周围的每一个人画画,除了她。她是那么耀眼,把他的目光灼烧得无法停留。画完后,顾城把没盖帽的钢笔插进衬衫口袋,墨水晕开他也浑然不觉,谢烨忍不住笑了,他们自然而然地攀谈了起来。临近终点站,顾城匆匆在纸片上写下了他北京的住址,一把塞给谢烨后,仓皇地下了车,样子礼貌又满含怒气,他怨谢烨竟没有主动问起。不久之后,谢烨特为从上海追到北京,找到了顾城。虽说她觉得顾城很怪,自己很不矜持,但爱情是挡不住的。他们恋爱了,顾城疯狂地给她写情诗。他说「你的眼睛充满了光明,像你的名字,像辉煌的天穹,我将默默注视你,让一生都沐浴着光辉」,他说「你是大海唯一的珍奇,你是我唯一的陆地」...他想去上海跟她求婚,在信中,他孩子气地问:「我们在火车上相识,你妈妈会说我是坏人吗?」谢烨的妈妈的确不喜欢他,他太古怪了。20多岁的人了,衣服的扣子常常扣不齐;因为打不到出租车,他直接将手上的20块钱撕烂;谢的父母反对他们在一起,顾城便从北京去了上海,专门租个房子追她,而他根本赚不到什么钱,也不考虑生存的问题;谢烨被禁足,他就做个木箱子,躺在谢家门口,她不出来他就不走。谢母怀疑他有精神病,他干脆去医院开证明,同医生大谈弗洛伊德的精神分析理论,医生说,他没病。父母终究拗不过女儿,1983年8月,他们终于登记结婚,随后一起去到北京。新婚第二天,顾城对谢烨说:「我们一起自杀吧。」顾城的城堡里,从此多了一个人,但也只有他们俩了。彼时的顾城,已经凭借那首著名的《一代人》成为了诗坛最璀璨的明星,那句「黑夜给了我黑色的眼睛/我却用它去寻找光明」让无数人热泪盈眶。无论他走到哪,都会得到极高的礼遇,受到大堆粉丝的狂热追捧。但顾城不喜欢这些,在人群中,他永远都是个疏离的存在。他只想带着谢烨离开。02「草在结它的种子,风在摇它的叶子。我们站着,不说话,就十分美好。」顾城渴望的童话世界,在新西兰的激流岛上寻见了。上世纪80年代末,以顾城为代表的「朦胧派诗人」,在国内逐渐失宠,反而在国外火了起来,应着各大国际诗歌节的邀请,夫妻俩周游了欧洲和美洲各国。1987年,他们坐渡轮去新西兰旅游,登上了这座只有8000多户人家的小岛,顾城对这里一见钟情。他接受了奥克兰大学的邀请,成为了亚语系研究员,并凭此获得了移民资格,他们花光了所有的钱,还在银行贷了一笔款,买下了一栋旧房子。这里的生活远离了现代文明,顾城高兴得很,他说帽子里的世界就在眼前。为了保证这个世界的纯粹性,刚安定下来的顾城就辞去了奥克兰大学教职,一头扎进了田园牧歌里。开垦荒地、养鸡、用卵石研磨食物、拿不明不白的植物充饥...两个人常常吃了上顿没下顿。唯一的收入,就是靠着写诗的稿费,很少很少,他们很穷,一直很穷。好友王安忆曾评价过这个小世界:「不免带有虚拟的性质,沙上城堡怎么抵得住坚硬的生活?」顾城不觉得苦,他沉迷于自己的城堡中,在这里,他是诗人,也是暴君。而他的臣民,只有谢烨。自打结婚,谢烨就成为了他诗的一部分,他不允许她有任何的不完美。他不肯她继续求学深造,曾因岳母劝谢烨不要放弃求学,而把一碗面条泼到岳母头上;他不肯她工作,认为无所事事的女人最美;他不让谢烨做饭,自己也不做,实在饿了就把土豆、白菜、粉条放一起乱炖;他不肯谢烨打扮,不让她戴项链耳环,不能穿泳衣,不能剪头发,不能和男性走近,不能有负面情绪,甚至,不能离开他的视线。在这个层面上,谢烨是被他囚禁的缪斯。

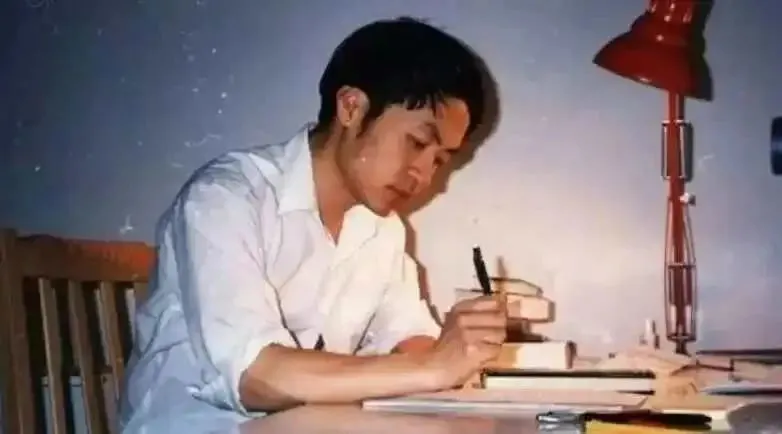

父亲没有做到的,爱情做到了。1979年夏天,顾城坐上了从上海开往北京的列车,与他的座位紧挨着的,是谢烨。微风吹拂着姑娘的长发,调皮的发丝带着清香撩拨着顾城的脸颊。顾城心里慌慌,他拿出笔,为周围的每一个人画画,除了她。她是那么耀眼,把他的目光灼烧得无法停留。画完后,顾城把没盖帽的钢笔插进衬衫口袋,墨水晕开他也浑然不觉,谢烨忍不住笑了,他们自然而然地攀谈了起来。临近终点站,顾城匆匆在纸片上写下了他北京的住址,一把塞给谢烨后,仓皇地下了车,样子礼貌又满含怒气,他怨谢烨竟没有主动问起。不久之后,谢烨特为从上海追到北京,找到了顾城。虽说她觉得顾城很怪,自己很不矜持,但爱情是挡不住的。他们恋爱了,顾城疯狂地给她写情诗。他说「你的眼睛充满了光明,像你的名字,像辉煌的天穹,我将默默注视你,让一生都沐浴着光辉」,他说「你是大海唯一的珍奇,你是我唯一的陆地」...他想去上海跟她求婚,在信中,他孩子气地问:「我们在火车上相识,你妈妈会说我是坏人吗?」谢烨的妈妈的确不喜欢他,他太古怪了。20多岁的人了,衣服的扣子常常扣不齐;因为打不到出租车,他直接将手上的20块钱撕烂;谢的父母反对他们在一起,顾城便从北京去了上海,专门租个房子追她,而他根本赚不到什么钱,也不考虑生存的问题;谢烨被禁足,他就做个木箱子,躺在谢家门口,她不出来他就不走。谢母怀疑他有精神病,他干脆去医院开证明,同医生大谈弗洛伊德的精神分析理论,医生说,他没病。父母终究拗不过女儿,1983年8月,他们终于登记结婚,随后一起去到北京。新婚第二天,顾城对谢烨说:「我们一起自杀吧。」顾城的城堡里,从此多了一个人,但也只有他们俩了。彼时的顾城,已经凭借那首著名的《一代人》成为了诗坛最璀璨的明星,那句「黑夜给了我黑色的眼睛/我却用它去寻找光明」让无数人热泪盈眶。无论他走到哪,都会得到极高的礼遇,受到大堆粉丝的狂热追捧。但顾城不喜欢这些,在人群中,他永远都是个疏离的存在。他只想带着谢烨离开。02「草在结它的种子,风在摇它的叶子。我们站着,不说话,就十分美好。」顾城渴望的童话世界,在新西兰的激流岛上寻见了。上世纪80年代末,以顾城为代表的「朦胧派诗人」,在国内逐渐失宠,反而在国外火了起来,应着各大国际诗歌节的邀请,夫妻俩周游了欧洲和美洲各国。1987年,他们坐渡轮去新西兰旅游,登上了这座只有8000多户人家的小岛,顾城对这里一见钟情。他接受了奥克兰大学的邀请,成为了亚语系研究员,并凭此获得了移民资格,他们花光了所有的钱,还在银行贷了一笔款,买下了一栋旧房子。这里的生活远离了现代文明,顾城高兴得很,他说帽子里的世界就在眼前。为了保证这个世界的纯粹性,刚安定下来的顾城就辞去了奥克兰大学教职,一头扎进了田园牧歌里。开垦荒地、养鸡、用卵石研磨食物、拿不明不白的植物充饥...两个人常常吃了上顿没下顿。唯一的收入,就是靠着写诗的稿费,很少很少,他们很穷,一直很穷。好友王安忆曾评价过这个小世界:「不免带有虚拟的性质,沙上城堡怎么抵得住坚硬的生活?」顾城不觉得苦,他沉迷于自己的城堡中,在这里,他是诗人,也是暴君。而他的臣民,只有谢烨。自打结婚,谢烨就成为了他诗的一部分,他不允许她有任何的不完美。他不肯她继续求学深造,曾因岳母劝谢烨不要放弃求学,而把一碗面条泼到岳母头上;他不肯她工作,认为无所事事的女人最美;他不让谢烨做饭,自己也不做,实在饿了就把土豆、白菜、粉条放一起乱炖;他不肯谢烨打扮,不让她戴项链耳环,不能穿泳衣,不能剪头发,不能和男性走近,不能有负面情绪,甚至,不能离开他的视线。在这个层面上,谢烨是被他囚禁的缪斯。

但实际上,谢烨默默肩负起顾城所回避的一切现实责任。顾城始终保持着孩童般的依赖性,几乎不具备独立生活能力。在岛上的岁月里,他拒绝学习英语以维持母语的语感,婉拒驾驶技能的训练,也从不涉足电脑操作,更不愿与外界交流。从诗歌的编排整理到日常起居的操持,所有事务皆由谢烨独自承担。在这一层面上,谢烨宛如顾城的守护母亲。当顾城躲藏在谢烨怀中创作时,甚至写下《我是一个任性的孩子》这首诗,其中直言:「我是一个孩子,一个被幻想妈妈宠坏的孩子。我任性。」在顾城眼中,这位既是高高在上的缪斯女神,又是在琐碎生活中默默奉献的「母亲」,竟以矛盾却深刻的双重形象达成统一。这份和谐在「小木耳」降生后被打破——谢烨分娩时大出血,顾城却站在一旁无力应对,只能感叹:「谢烨大出血...真有孤单之感...」尽管儿子平安降临,顾城却始终未能体会为人父的喜悦,对新生儿充满排斥,认为孩子会削弱谢烨对他的关注。他常与幼子争抢母亲的陪伴,曾有次谢烨外出办事,叮嘱顾城按时喂食桌上的小奶糕,顾城却擅自将食物据为己有。另有一次,夫妻二人与舒婷逛街,谢烨看中一个仅需1.99美元的玩具欲赠予儿子,顾城却坚决反对,甚至坐地撒娇。舒婷见状直言「我买了,送给小木耳」,他这才勉强作罢。

小木耳终究没能在他们的二人世界中待得长久,长到两岁时,顾城就勒令谢烨把儿子送到了当地的毛利人酋长家中寄养,他不准谢烨去看望孩子,自己偶然碰到儿子,也会老远就绕道而走。这件事把谢烨的内心撕开了一道口子,她幻想中的「完美诗人」让她身心俱疲,在给母亲的信中,她顾不上昔日的倔强,直说:「太累了,我太累了。」03顾城的世界里不是容不下第三个人,他只是容不下儿子,更准确地说,是与他分享「母爱」的男性。而对李英,就不一样了,他总是亲切地叫她「英儿」。在他火爆诗坛的时候,李英是他的狂热粉。彼时的她,是很有才华的大学生,长得清清秀秀。

小木耳终究没能在他们的二人世界中待得长久,长到两岁时,顾城就勒令谢烨把儿子送到了当地的毛利人酋长家中寄养,他不准谢烨去看望孩子,自己偶然碰到儿子,也会老远就绕道而走。这件事把谢烨的内心撕开了一道口子,她幻想中的「完美诗人」让她身心俱疲,在给母亲的信中,她顾不上昔日的倔强,直说:「太累了,我太累了。」03顾城的世界里不是容不下第三个人,他只是容不下儿子,更准确地说,是与他分享「母爱」的男性。而对李英,就不一样了,他总是亲切地叫她「英儿」。在他火爆诗坛的时候,李英是他的狂热粉。彼时的她,是很有才华的大学生,长得清清秀秀。 1986年6月,北京作家协会召开了一个新诗潮研讨会,顾城夫妇和李英,在这里相识了。会议上,有一位老评论家当众批评了顾城的朦胧派诗歌,作为铁粉的李英站出来反驳,说到激动处,痛哭流涕。散会后,李英跟谢烨,还有好友文昕被分到一个宿舍,顾城也常常去串场子。沉浸在爱里的谢烨,绘声绘色地跟两位室友讲述他们轰轰烈烈的恋爱经历,李英把头蒙进被子里悄悄地流泪,她也爱上了顾城。这次相识,让几位姑娘成为了朋友,后来文昕每回去顾城家,都会带上李英。「我从一开始认识顾城,就陷入到唯美主义的幻想里,每次像进殿堂朝圣一样,我的精神世界被他的光环所笼罩。」后来的李英说。听闻顾城夫妇要移居新西兰,李英的天塌了,她决心要去告白。文昕觉得不妥,劝她不要插足别人的婚姻,李英却理直气壮:「我只是没有机会和时间,如果我在谢烨之前,也许我会比她强呢?谢烨做的事,我有什么不行?」就这样,李英冲到了顾城的家里,当着谢烨的面,对顾城做了番火热的告白。顾城被这汹涌的爱意倾倒了,他动情地对李英说:「你和我天生是一模一样的,我们太像了。谢烨不一样,她是我造就的」。此时的谢烨,在房间的一角翻看着杂志,自始至终没说过一句话。到新西兰之后,顾城与李英的通信一直持续着,他对她倾吐的爱意,一点不比对当年的谢烨少。谢烨对此事一清二楚,甚至当顾城邀请李英一起来岛上生活时,她的签证、机票等都是由谢烨一手包办。他们的「三人行」令人匪夷所思,根据友人的猜测,谢烨这么做只是为了小木耳,她把丈夫「让给」李英,只是为了有机会能跟儿子相处。

1986年6月,北京作家协会召开了一个新诗潮研讨会,顾城夫妇和李英,在这里相识了。会议上,有一位老评论家当众批评了顾城的朦胧派诗歌,作为铁粉的李英站出来反驳,说到激动处,痛哭流涕。散会后,李英跟谢烨,还有好友文昕被分到一个宿舍,顾城也常常去串场子。沉浸在爱里的谢烨,绘声绘色地跟两位室友讲述他们轰轰烈烈的恋爱经历,李英把头蒙进被子里悄悄地流泪,她也爱上了顾城。这次相识,让几位姑娘成为了朋友,后来文昕每回去顾城家,都会带上李英。「我从一开始认识顾城,就陷入到唯美主义的幻想里,每次像进殿堂朝圣一样,我的精神世界被他的光环所笼罩。」后来的李英说。听闻顾城夫妇要移居新西兰,李英的天塌了,她决心要去告白。文昕觉得不妥,劝她不要插足别人的婚姻,李英却理直气壮:「我只是没有机会和时间,如果我在谢烨之前,也许我会比她强呢?谢烨做的事,我有什么不行?」就这样,李英冲到了顾城的家里,当着谢烨的面,对顾城做了番火热的告白。顾城被这汹涌的爱意倾倒了,他动情地对李英说:「你和我天生是一模一样的,我们太像了。谢烨不一样,她是我造就的」。此时的谢烨,在房间的一角翻看着杂志,自始至终没说过一句话。到新西兰之后,顾城与李英的通信一直持续着,他对她倾吐的爱意,一点不比对当年的谢烨少。谢烨对此事一清二楚,甚至当顾城邀请李英一起来岛上生活时,她的签证、机票等都是由谢烨一手包办。他们的「三人行」令人匪夷所思,根据友人的猜测,谢烨这么做只是为了小木耳,她把丈夫「让给」李英,只是为了有机会能跟儿子相处。

顾城无法察觉妻子内心的挣扎,他陷入与两位女性的情感纠葛中,甚至自诩道:"你们都是我的妻子,我把两辈子的感情都耗尽了。"平日里,谢烨与李英宛如亲姐妹般亲密无间,甚至李英曾坦言谢烨如同圣母般无私。然而顾城并未察觉,李英在内地另有隐情——她与一位年长且有家庭的男子保持着一段禁忌之恋。这段关系令李英倍感压抑,她缺乏选择权与独立空间,而情人更直言,即便离婚也断然不会与她缔结婚姻,因为不愿再承受束缚。

因情感受挫,李英怀揣对顾城的崇拜,辗转来到新西兰的孤岛。然而现实并未如她所愿,谢烨所坚守的规则,她亦无法摆脱。当李英提出求职时,顾城骤然暴怒:"你为何要谋求独立?"李英一时语塞。曾有一次,一名少年到岛上游玩,李英陪同捡拾贝壳,五分钟后谢烨如离弦之箭般疾奔而来,催促她返回,声称顾城情绪失控。

归返时,顾城正挥斧砍伐树木,李英心头一紧。谢烨苦劝她切勿激怒顾城,其情绪极端至此,甚至在她山下劳作时,都担忧归途是否会目睹顾城的遗体。

李英萌生逃离念头,她与岛上英国男子约翰的恋情悄然生根。尽管他缺乏顾城的才情,却以"正常"为傲。命运的转折点悄然到来,1992年3月,顾城夫妇受邀赴德国参加学术交流,李英趁机与约翰远赴悉尼。归国后,顾城的病情急剧恶化,多次自杀未遂皆被谢烨所救。他对谢烨坦言:"英儿把我的心拿走了,我要变成土了。"为安抚丈夫,谢烨鼓励其创作一部以两人故事为主题的小说,书名定为《英儿》。顾城口述,谢烨执笔,这部20余万字的作品流淌着对李英的痴迷,其中大量涉及亲密关系的描写令谢烨面色难堪,顾城却以此为乐:"谢烨挺逗,忌讳说这个,我书里写了,她就变脸色了......"谢烨在给母亲的最后一封信中写道:"其实我是个俗人,一个女人而已。"04 谢烨最终决意离开,她爱上了追求自己的男子"大渝",坦言:"跟他在一起,可以过上正常的生活。"敏感的顾城察觉妻子的心意转变,勃然大怒,对谢烨施以暴力,险些引发法律纠纷。他无法接受情感的疏离,更无法面对生活现实。为挽回感情,他动用亲情砝码:"我们回去吧,把小木耳接回去,好好生活。"谢烨却淡然回应:"一切都晚了。"离婚谈判陷入僵局,1992年年底,学者陈力川在德国偶遇这对夫妇。此时的谢烨已不再如往日般灵动,在陈力川面前显露出疲惫与沧桑。他谨慎询问顾城:"你们还好吧?"顾城却暴露出内心怨恨:"我早晚要杀了谢烨。"

1993年10月8日,顾城的斧头终于砍向了谢烨,看着倒在血泊里的「缪斯」,顾城终于踏实了。随即,他回去拿了根绳子,把自己挂在了门口的大树上。顾城当场死亡,而谢烨,在经过了一个半小时的抢救后,也重伤身亡。从报纸上看到消息的李英,浑身颤抖,她说「如果当时我在岛上,斧子也会砍在我的身上」。一个毕生追求「真善美」的诗人,以这样丑陋的方式死去了,这或许很令人费解。但事实上,顾城从来就没爱过「具体的人」,他只是热爱抽象的「全人类」而已。正如他自己曾说过的:「伟大的诗人都不是现存功利的获取者,他们在生活中一败涂地,而他们的声音,他们展示的生命世界,则与人类共存。」这精神世界里狂热的理想,若具体到现实的婚姻中,便是可怕的性别暴力与人权剥夺。在《英儿》这本书里,顾城写道:「美丽在花与花之间。当他从山上下来的时候,看见爱他的女孩在一起安睡,他就走出去了,站在晴空之下。这是他的天国,他唯一实现梦想的可能,他期待她们相爱,或仅仅看见她们在一起就够了。」是的,这是他的「天国」,谢烨和李英只是天国里的美丽的化身,而不是世俗意义上的妻子。也正因为他的世界不同于常人,所以他的文字美得令人战栗,他的诗在很大程度上,也成了他的保护神。至今仍然有人在颂扬他的诗,依然有人把他的暴力血腥归结为「天才式的疯癫」,诗人舒婷甚至说「我想谢烨已经原谅顾城了」。真正懂得这种痛的,或许只有谢烨的母亲,在舆论对杀人凶手如此宽容时,她悲愤地控诉:「明明是杀了人,居然还有人专门作‘悼念’,愿他‘安息’;明明是从背后活活地劈杀了我的烨儿,却说成是什么‘殉情’……那些文章,就像砍到我的烨儿头上的斧头,如今天天在砍着我的心,我的头!」人命,终究抵不过文字的鬼把戏。

1993年10月8日,顾城的斧头终于砍向了谢烨,看着倒在血泊里的「缪斯」,顾城终于踏实了。随即,他回去拿了根绳子,把自己挂在了门口的大树上。顾城当场死亡,而谢烨,在经过了一个半小时的抢救后,也重伤身亡。从报纸上看到消息的李英,浑身颤抖,她说「如果当时我在岛上,斧子也会砍在我的身上」。一个毕生追求「真善美」的诗人,以这样丑陋的方式死去了,这或许很令人费解。但事实上,顾城从来就没爱过「具体的人」,他只是热爱抽象的「全人类」而已。正如他自己曾说过的:「伟大的诗人都不是现存功利的获取者,他们在生活中一败涂地,而他们的声音,他们展示的生命世界,则与人类共存。」这精神世界里狂热的理想,若具体到现实的婚姻中,便是可怕的性别暴力与人权剥夺。在《英儿》这本书里,顾城写道:「美丽在花与花之间。当他从山上下来的时候,看见爱他的女孩在一起安睡,他就走出去了,站在晴空之下。这是他的天国,他唯一实现梦想的可能,他期待她们相爱,或仅仅看见她们在一起就够了。」是的,这是他的「天国」,谢烨和李英只是天国里的美丽的化身,而不是世俗意义上的妻子。也正因为他的世界不同于常人,所以他的文字美得令人战栗,他的诗在很大程度上,也成了他的保护神。至今仍然有人在颂扬他的诗,依然有人把他的暴力血腥归结为「天才式的疯癫」,诗人舒婷甚至说「我想谢烨已经原谅顾城了」。真正懂得这种痛的,或许只有谢烨的母亲,在舆论对杀人凶手如此宽容时,她悲愤地控诉:「明明是杀了人,居然还有人专门作‘悼念’,愿他‘安息’;明明是从背后活活地劈杀了我的烨儿,却说成是什么‘殉情’……那些文章,就像砍到我的烨儿头上的斧头,如今天天在砍着我的心,我的头!」人命,终究抵不过文字的鬼把戏。

顾城离世前曾写下四封遗书,其中一封寄予幼子Sam。他在信末写道:“Sam,愿你别太像我。”在顾城的诗学宇宙中,小木耳始终是那个最为多余、也最为无辜的存在。当这位六岁孩童在父亲逝去后逐渐成长,他已成长为一名中年人。之后,他跟随姑姑长大,至今无法说出一句完整的中文——那是姑姑刻意为之的安排,借此将他从父亲的文字世界中剥离,远离舆论的纷争与残酷。他考入新西兰顶尖学府,毕业后成为IT行业的佼佼者,性格阳光开朗。与父亲不同,他并未构筑封闭的精神岛屿,而是选择直面现实。这恰与顾城的诗句遥相呼应:“在黑暗的底色里,寻找光明。”

最新资讯

- • 檀健次新歌首唱惊喜回归,《度华年》《舍不得星星》四大主演同台飙戏 -

- • 全都脱身了?这场大戏最后无人伤亡 -

- • 《乐在其中》接力直播真唱三组歌手率先亮相《歌手2024》一鸣惊人 -

- • 周杰伦女儿将上小学 砸百万入澳洲贵族名校 -

- • 《抓娃娃》票房超越《西虹市首富》 位中国影史票房榜27名 -

- • 25岁女神学霸日常曝光:一人3猫,满屋废铁,20年没用过智能手机 -

- • 《乐在其中》8月9日接力直播真唱 三组歌手率先亮相《歌手2024》 -

- • 《你好,星期六》开启夏日神秘任务!赵今麦张凌赫演绎超甜短剧 -

- • 汪小菲晒与孩子八年前后合影 给儿子女儿脸部打马赛克 -

- • 凯特王妃红裙惊艳皇家赛马会!高调继承女王穿衣“特权”,卡米拉查尔斯都得让着她? -

- • 颠覆自己的陈思诚,依然被骂惨…票房恐失利的《解密》,到底是牛片还是烂片? -

- • 电视剧网播热度榜:《冰雪谣》跌至第二,你在追哪一部? -

- • 美国甜心美少女出道即爆火,却被亲妈下药控制当赚钱工具,团队还让她献身小李子? -

- • 《花少6》蹭奥运热点翻车,嘉宾博文引众怒,不合时宜是关键 -

- • 她又来羞辱内娱女星了 -

- • 服气了,对比原著,再看电影《解密》,陈思诚拍得是真牛 -

- • 杨登魁:大小S的黑道干爹,她们作恶多年屹立不倒的背后真相 -

- • 释小龙自导自演,联手郝劭文,致敬成龙李连杰,这是要挑战谢苗吗 -

- • 百花奖:朱一龙马丽分获最佳男女主,赵丽颖最佳女配 -

- • 具俊晔与队友合体获力挺 姜元来发文斥黄子佼造谣 -