资讯分类

「在下东坡,一个吃货」…谁懂? -

来源:爱看影院iktv8人气:524更新:2025-09-10 17:40:48

网络上曾出现过一个颇具争议的讨论:若《明朝那些事儿》由专业历史学者撰写,其受众反响是否会与当年明月的版本存在差异?多数观点倾向于否定答案。核心原因在于,作者的思维方式始终围绕“这篇文章是写给谁看的”这一问题展开。相较于学术研究者偏重史料考证与客观叙述的写作方式,该作品以通俗易懂的文风、生动有趣的叙事逻辑,成功构建了独特的大众历史阅读体验。

《明朝那些事儿》并非传统史学作品,其独特之处在于以鲜明的个人视角重构历史叙事。作者当年明月创造性地将历史与现代语境结合,例如他对"盛世"的解读——认为真正的盛世是百姓安居乐业的常态时期,若一国长期宣扬盛世,反而暴露其长期处于动荡状态。书中指出,中国历史上的盛世往往体现为君主对民间社会的适度放权,这种看似简单的治理逻辑,却让历代帝王难以实践。书中诸如"大明第一定律,千万别惹王守仁"、"明帝国全国地主代表大会沉痛宣布:朱元璋同志于公元1398年驾崩"等具有强烈个人色彩的表述,在学术著作中极为罕见。这种打破传统历史书写范式的风格,使该书在网络时代迅速走红。

随着作品走红,争议也随之而来。当年明月在巅峰时期曾被质疑"缺乏历史严谨性",即便在当下,这种创作模式仍引发"过度主观"的讨论。但不可否认的是,这种看似戏谑的表达方式,恰恰触及了历史传播的核心命题——文艺作品究竟应该服务于谁?当天涯社区关闭后,"素人"创作者展现出的突破性反而超越了传统学者,这源于其创作姿态的自由度:没有思想包袱,也无需承担学术权威的期待。他们以直白犀利的语言风格,精准捕捉历史痛点,从而引发广泛共鸣。这种基于平民视角的表达策略,即使在视频时代依然保持影响力。

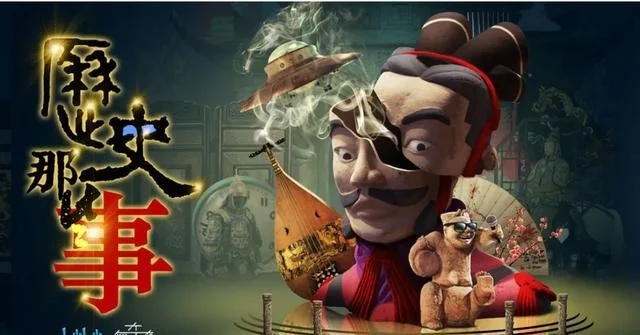

值得注意的是,这种颇具娱乐性的历史表达方式在西方通俗文化中并不鲜见。表面看来不拘小节的叙事形式,实际上暗含着强烈的信息传播诉求:通过降低理解门槛,使更多人能够接触并接受特定历史观点。这种现象在当代网络平台尤为明显,如小破站《历史那些事》在2018年引发的广泛传播,正是此类创作模式的典型例证。

《历史那些事》第一季首集以别致视角呈现苏东坡生平,标题《在下东坡,一个吃货》巧妙结合了历史人物与网络流行文化。2018年正值中国互联网文化蓬勃兴起的时期,B站凭借其独特的弹幕互动形式在视频平台中占据先机。作为汇聚年轻受众的文化阵地,该平台通过创新性尝试将传统历史人物以更具亲和力的方式呈现,形成"拍给年轻人看的历史纪录片"的特色。在苏东坡专题中,制作团队采用轻松诙谐的叙事策略,让这位千古文豪在弹幕文化的伴随下以"吃货"形象重新登场。

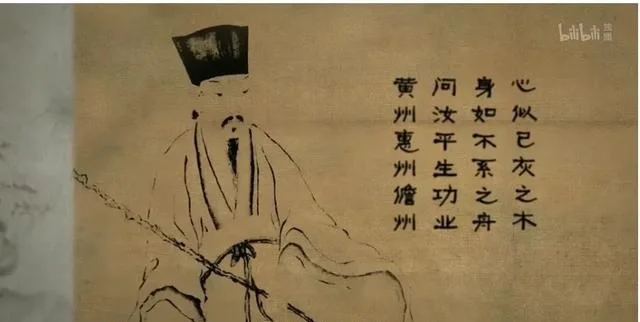

当他穿越至现代,指尖轻触手机屏幕,‘东坡肉’的香气在虚拟与现实间弥散。《历史那些事》以独特的视角重现这位文豪的饮食人生——无论是黄州城外的竹林野餐,还是惠州西湖畔的荔枝盛宴,抑或儋州瘴疠之地的山珍野味,苏东坡总能以饕餮之姿将困顿化作诗篇。Netflix式旁白适时响起:‘点赞、投币、收藏’,仿佛在为每一段美食记忆打call。这位20岁便以才华震动朝堂的文人,仕途却如同被命运反复揉皱的宣纸,却总能在贬谪的驿站里,用一碗热汤治愈内心的波澜。‘问汝平生功业,黄州惠州儋州’的千古绝唱,实则是他用味蕾丈量人生的注脚。

苏东坡在各地的饮食生活中展现出独特境界——面对经济拮据时,他以羊蝎子为佳肴;当猪肉不被青睐时,他独创出东坡肉的风味;即便身处海南的险峻之地,他仍钟情于鲜美肥嫩的大生蚝,将食材与地域的碰撞转化为诗意的 culinary 遗产。

这些如今广为人知的美食,皆源自苏东坡在仕途沉浮中创造的文化符号。他的人生轨迹充满戏剧性:45岁因"乌台诗案"被流放黄州,59岁因拒绝党争贬谪惠州,60岁因政治立场错位谪居儋州。困顿、疾痛与离散几乎摧毁了这位文豪。然而,在纪录片《历史那些事》中,苏东坡突破了传统史书的框架,以当代年轻人喜爱的形态与观众对话——他既可能是美食探店达人,也可能是充满节奏感的说唱歌手,用新潮方式诠释人生低谷时的独特魅力。该系列通过解构历史人物的刻板形象,让中国历史上的风流人物以鲜活姿态重现:苏东坡不再是单纯的贬官诗人,而是兼具叛逆精神与生活智慧的"雅痞"代表,更是"躺平"文化中的精神导师。这种突破性的诠释方式,打破了历史人物非黑即白的二元论,展现出更立体、多维的人格魅力。

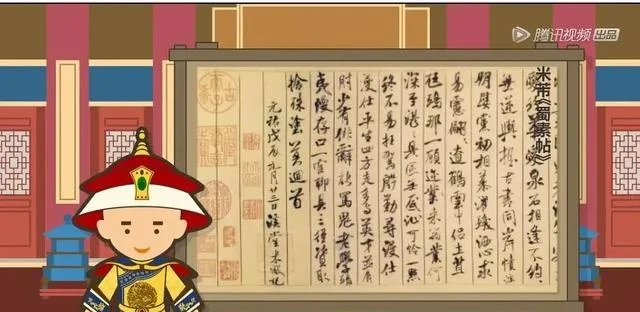

《历史那些事》第一季为观众呈现,尤其是对我而言,带来了清晰而深刻的喜悦体验。乾隆、隋炀帝、溥仪等历史人物,以及诸如鼎这样的文化符号,通过生动的演绎让历史故事焕发出鲜活的生命力。

在讲述隋炀帝的这一集中,节目画风骤然切换为王家卫标志性的镜头叙事。历史长河奔涌千年,杨广当年以权谋手段陷害嫡长子杨勇夺嫡登基,而今2013年扬州考古现场却上演惊人巧合——当考古学家杨勇亲手揭开隋炀帝墓葬的尘封面纱时,仿佛命运在历史与现实间完成了某种轮回。这种跨越时空的戏剧性呼应,既暗合志怪小说的宿命感,又令人唏嘘于历史的轮回法则。节目在诙谐之余,每集结尾皆引述经典箴言:莎士比亚以"时间是审查一切犯罪的最老练的法官"道尽帝王权谋的终局;张爱玲用"生活就是一袭华丽的袍,爬满了虱子"诠释权力背后的真实;尼采则以"人生没有目的,只有过程"揭示历史人物的宿命轨迹。如此巧妙的文学化表达,让严肃历史话题在轻松语境中绽放出独特的思想光芒。

尽管参与演出的演员并非业界顶流,但每位都展现出精湛的演技。钟文斌、胡艺潇、母焌成、杨澍等主演在第一季中轮流担纲每集主角,无论谁登场都能稳坐C位。饰演苏东坡与杨勇的钟文斌曾凭借《历史那些事》获得一定关注,他的微博显示其主业为话剧演员,我曾以粉丝视角与他有过互动。这种幕后故事的亲切感让观剧体验更加独特。即便时隔多年回看《历史那些事》第一季的播出,仍能感受到主创团队对网络文化的创新融合,从流行梗、漫画元素到经典名场面的致敬,配合旁白中充满戏谑的"胡说八道",在会心一笑之余,这部打破常规的纪录片依然令人记忆犹新。

随着《历史那些事》第三季的上线,该系列已积累稳定的观众群体。节目通过跨越次元界限的创意手法,将历史人物与当代社会议题相联结,在还原历史语境的同时注重情感共鸣的营造。其核心在于通过情境设计激发观众情感共鸣,让观众在观看过程中与古代人物产生跨越时空的精神对话。这种以情感价值为内核的表达方式,正是历史文化类作品获得广泛好评的关键所在。

那些常被视为高阶解读的镜头分析、行业标杆设定与角色深度探讨,实则更多是迎合特定受众的策略。普通大众往往更倾向于接受通俗易懂的表达方式,真正能引发广泛共鸣的,是直击人们情感需求的切入点。无论是影视剧还是小说创作,都遵循这一规律。回望《明朝那些事儿》与《历史那些事》的流行,正是它们用轻松诙谐的叙事手法解构正统历史,将人物情绪与故事张力置于历史事件之上。正如人们对于苏东坡的认知,虽表面惊叹其发明了众多美食,但更珍视其面对困境依然保持豁达乐观的处世态度。而当年明月在讲述明朝权谋斗争时,也擅长以接地气的视角赋予小人物真实温度,例如在描写万贵妃推行计划生育的章节中,便着重刻画了朱祐樘能够存活的真正原因——群体的善意。

在险象环生的宫廷中,张敏凭借良知暗中守护年幼的朱祐樘,而众多底层宫女太监也自发加入守护行列,共同照料他、保护他,更协助纪宫女维系这个关乎生死的秘密。即使他们中的任何一人只要泄露消息便能攫取难以想象的富贵荣华,却始终守口如瓶。在连打个饱嗝、说句闲话都可能被万贵妃察觉的后宫深处,这个秘密历经五年光阴竟安然无恙。万贵妃天真地以为孩子已被处置,这种信念深深影响了朱祐樘的生命轨迹。从他能够记事起,便不断听闻这些守护者如何以生命为代价铸就奇迹,从而领悟到善念的力量无可匹敌。

万贵妃得知后宫竟藏有‘孽种’后,张敏的结局注定是死亡。当年明月曾写道:‘张敏,这位看似平凡的守门宦官,却完成了无数名臣名相难以企及的壮举。在死亡的阴影下,他坚守内心的良知;舍弃生命,捍卫信念,践行对大明的承诺。这种精神被后人誉为‘舍生取义’。张敏,乃是一位真正践行舍生取义的忠义之士。’

历史类文化作品的传播需要兼顾专业性与大众化,既离不开历史学家的客观视角,也离不开对宏大叙事的全局把握,但最终打动人心的,是源自人性本真的朴素价值观。当创作回归"说人话"的表达方式,便能跨越圈层壁垒,引发广泛共鸣。2018年《历史那些事》第一季的传播现象依然让人记忆犹新,尽管存在"不够严谨"的争议声音,但其雅俗共赏的特点已证明成功。这种文化产品应当获得更多发展空间,让受众在品读历史时产生沉浸式体验,正如观看影视作品般。需要明白的是,作品的精彩程度与受欢迎程度并非绝对正相关,真正能引发思考的优质内容,往往以平实语言传递深刻价值。

最新资讯

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》特辑 安雅锤哥见证史诗 -

- • 陈乔恩晒与谢娜合照 二人cos《破产姐妹》造型颜值超高 -

- • 《谈判专家》预告海报双发 刘德华演绎底层之苦 -

- • 仲野太贺与木龙麻生进出公寓 二人共度三天两夜 -

- • 《扫黑·决不放弃》上映 肖央余皑磊曝“真面目” -

- • 《最佳利益》开播获好评 天心自称戏里戏外反差大 -

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》预告 揭秘安雅复仇之路 -

- • 2024端午档总票房破2亿 《扫黑·决不放弃》领跑! -

- • 陈羽凡被曝开豪车载女友出门 违规并线与后车发生剐蹭 -

- • 《大雄的地球交响乐》特辑 开启哆啦A梦音乐之旅 -

- • 时代峰峻就时代少年团亲属隐私权遭侵害发声明 -

- • 拒绝内耗!从跟胡歌高圆圆一起《走走停停》开始 -

- • 张婧仪进组不小心上错车 大喊“我上错车啦”超可爱 -

- • 是枝裕和新片发布感谢坂本龙一:他的配乐不可或缺 -

- • 争论不休,《美国内战》是“寓言”还是“预言”? -

- • 《扫黑·决不放弃》:这回力度不一样了 -

- • 范丞丞《奔跑吧》最新路透 cos半人马综艺感拉满 -

- • Angelababy《奔跑吧》最新路透 古装造型仙气满满 -

- • 张若昀到达襄阳进组《庆余年2》全黑look引期待 -

- • Ella陈嘉桦身穿爱心印花T恤 笑容灿烂元气满满 -