资讯分类

“转腚”式复仇?刀郎的娱圈恩怨 -

来源:爱看影院iktv8人气:319更新:2025-09-10 17:48:56

“西域歌王”刀郎强势回归,其新作《罗刹海市》凭借犀利歌词引发强烈反响。歌曲中“驴”与“鸡”的意象、“未曾开言先转腚”的讽刺表达,以及“勾栏从来扮高雅,自古公公好威名”等句子,激发了网友对歌词隐喻的诸多猜测,认为其中暗含对某些社会现象的批判。

近日有网友提出颇具创意的解读,认为刀郎的新作暗合蒲松龄《聊斋志异·罗刹海市》的叙事逻辑,通过改编经典故事完成了对过往乐坛风波的诗意回击。更有评论指出:“坤无言,峰无语,那无声,松无影……”这一系列颇具古典韵味的句子,恰与《罗刹海市》中“无言、无语、无声、无影”的意象形成巧妙呼应。在刀郎作品引发热议的背景下,许多音乐爱好者借此机会重新品读蒲松龄的神作,对其文笔的精妙与思想的深邃赞叹不已,纷纷表示读后不仅感受到文字的灵动,更引发了对艺术与人性的深刻思考。

万小刀班门弄斧,简述蒲松龄笔下的《罗刹海市》故事:中国青年马骥出身商人之家,容貌俊美、才艺出众,名动乡里。父亲年迈后,他继承家业远赴西域二万六千里抵达罗刹国。此国风俗怪异,对容貌的审美标准与世俗相反,素以狰狞为美,文人墨客皆被视作异类。马骥清晨即起,刻意骑驴入城,目睹国中以"双耳皆背生,鼻三孔,睫毛覆目如帘"等骇人相貌者位居高位,而俊美之士却遭冷眼相待。为求生存,他以煤灰毁容,模仿丑态,终得国君青睐,身居要职。后因不堪此地怪相,托病离去,转入海市,只见此地风景如画,美人如玉,奇珍异宝遍布,恍若海市蜃楼。马骥的才貌于此地大放异彩,终成龙王驸马。蒲松龄通过此篇寓言,揭示两个截然相反的现实世界,暗喻在畸形审美下才能与德行难以立足,发出"显荣富贵,当于蜃楼海市中求之耳"的慨叹。虽故事本身与"鸡鸣"、"驴嘶"无关,但处处映射现实,针砭时弊,讽刺尖锐。而刀郎以此为灵感创作的歌曲,既保留了原作的精神内核,又赋予新时代的表达,使"刀氏出品,必属精品"的评价更具说服力。

艺术与人生的选择始终伴随着刀郎的成长轨迹。1982年,年仅11岁的他因表哥在县文化馆从事音乐工作,获得了学习音乐的契机。然而,面对音乐道路,他却坚定选择少林寺习武。这一决定与当年李连杰主演的《少林寺》风靡全国的背景相呼应,成为无数少年心中的梦想。刀郎本名罗林,出生于四川资中县的小镇,其父经营舞美,母亲为舞蹈演员,皆属艺术从业者。但少年刀郎却执着于武学追求,与两位同伴筹措仅有的1元钱,踏上前往少林寺的旅程。然而现实远比想象骨感,仅行进一日,盘缠耗尽,只能折返。自此,父母因随文工团常驻外地,年长5岁的哥哥成为管教他的主要人物。这位长兄虽严厉,却始终是刀郎最坚实的后盾。曾有恶少在校园门口欺凌刀郎,哥哥闻讯后以钢管将其击退,事后又以父亲身份训诫。为防报复,哥哥更暗中寻至恶少处,将其痛打至跪地求饶。纵使这般,刀郎对哥哥的怨恨始终未减,甚至在一场激战后曾诅咒兄长。

15岁那年,刀郎的哥哥与一位年长的女子相恋。得知对方曾有过男友,少年愤然高喊"绿帽子!",与哥哥激烈争执。母亲心疼幼子,责备了哥哥几句,却意外激怒了他。哥哥在怒火中离家出走,数日后家中传来致命消息。此后,父母虽常将自己反锁在屋内,却始终未关紧房门——他们等待着哥哥归来,而大门始终留着钥匙。那年成为刀郎人生至暗时刻,他不敢面对父母的悲痛凝视,日日困于自我谴责的阴影中,深信是自己的狭隘心胸导致了哥哥的离去。为排解心绪,他开始沉浸于音乐创作。待到十六七岁时,父母倾尽积蓄购置钢琴,期望儿子成为专业歌手。然而在歌舞团招生考试中,少年弹奏两曲、歌唱两首后,考官蹙眉指出其过于业余,最终拒绝录取。被现实击溃的刀郎,向母亲索要十元钱,决然踏上独立追寻音乐梦想的征程。

刀郎前往内江市,通过朋友引荐结识了键盘手何老师。然而何老师性格孤僻,言语寡少。为博得其赏识,刀郎主动承担起何老师一年的衣物清洗工作,每件衣服洗晒后都整齐叠好置于床头。经过一年的默默付出,何老师终于认可了刀郎的诚意,收其为徒。待刀郎技艺精进,何老师察觉其水平已超越自己,便向乐队老板提出辞职,诚恳推荐刀郎接任,并潇洒离去。得知此事后,刀郎悲痛欲绝,独自在深夜痛哭。数年后,刀郎联合几位志同道合的朋友,正式组建了"手术刀"乐队,立下要做顶尖音乐的誓言。

他们在内江及周边城市演出,即使只能栖身于阴暗潮湿的后台,一首歌报酬仅几元,一场演出收入数十元,仍心怀热忱,坚守信念。彼时刀郎最大的愿望,便是前往省会成都举办一场个人演出。他特意托友人联系当地演出机会,却遭到了婉拒——对方认为“手术刀”这个名字过于陌生,不愿给予机会。那阶段的刀郎仍是一位怀揣理想的“摇滚青年”。他坚信,若真心热爱音乐,就不能让音乐成为谋生的工具,而应通过打工积攒财富,反哺音乐梦想。然而现实的沉重很快击碎了他的执念。

1993年,22岁的刀郎转战海南,偶然结识了一位来自新疆的少女。她不仅容貌出众、身材高挑,更让刀郎惊讶的是,她主动询问:“这么有才华的小伙子,为何已成家?”这场对话拉开了后续命运转折的序幕。两人逐渐深爱,最终携手步入婚姻殿堂。在海南期间,无论刀郎贫富如何,朱梅始终默默陪伴。直到某日,她坦言需回新疆照料重病的母亲,刀郎毅然放弃北京发展机会,跟随她重返新疆。这一决定彻底改变了他的人生轨迹。当地浓郁的民族风情与独特的音乐传统,让漂泊多年的刀郎终于找到了音乐的方向。

“刀郎”这一艺名便源自当地刀郎部落的文化。他随身携带录音机或乐谱,深入南疆北疆采风,足迹遍布各族聚居区。在长期与本地音乐研究者周吉的交流中,刀郎的音乐理念发生了深刻转变。周吉作为深耕新疆音乐四十载的学者,能流利使用维吾尔语,成为刀郎艺术道路上的重要引路人。1997年,刀郎受邀参加维族婚礼,目睹青年们热烈追求爱情的场景,一位维族姑娘主动邀舞时,他却因文化差异而踌躇不前,事后自嘲道:“我竟如此不够男子气概,矫情得像小家碧玉。”这种碰撞激发了他对民族音乐的深层思考,尤其是《十二木卡姆》中对爱情的歌咏,为他日后创作《情人》埋下伏笔。

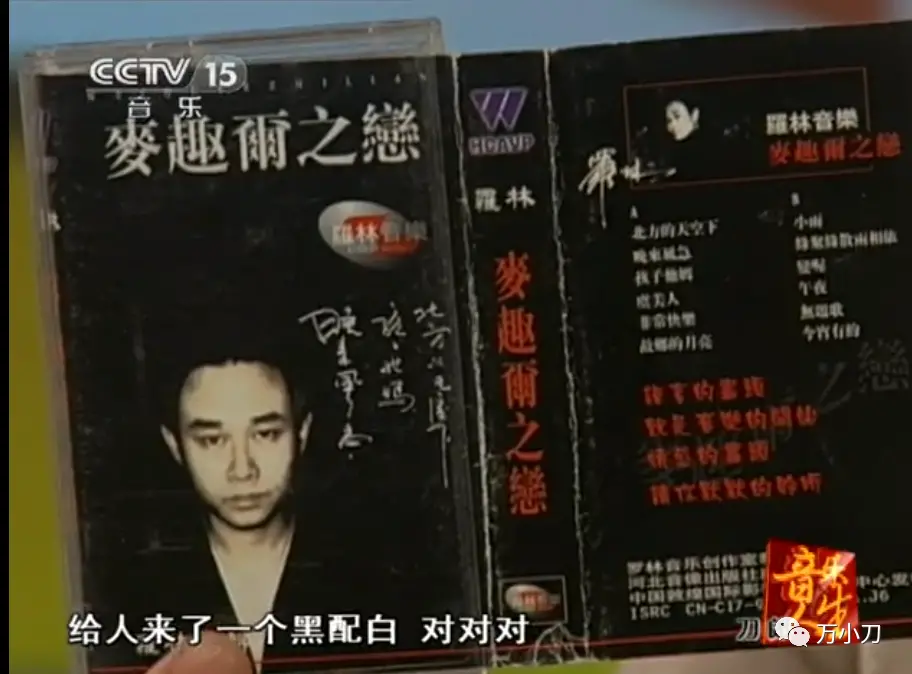

1998年,一家西点公司负责人找到刀郎,提出出资制作专辑的条件,但要求音乐作品需配合其产品宣传。刀郎虽心生抵触,担心限制创作自由,却因现实考量而勉强接受。然而专辑面世后,这位老板却大为失望——专辑封面与造型皆暗淡沉重,与甜品产业的甜蜜形象格格不入。他苦笑道:“我一个卖蛋糕的,怎配听这种晦气的音乐?”

这张专辑仅发行了2000张,尚未售罄……然而刀郎并未因此气馁,他持续在图书馆研习音乐理论,深入民间采风,每日创作三四首作品,全年累计完成1000余首歌曲,显著提升了其艺术造诣。当创作者全情投入时,生活中的点滴皆可能成为灵感源泉。2002年寒冬傍晚,乌鲁木齐8楼2路车站旁的工作室外飘起雪花,刀郎目睹维吾尔族少女在雪中等待公交车,红色衣裳在银装素裹中格外醒目。"这竟是2002年的第一场雪!"旁观者惊叹的瞬间,刀郎脑海中倏然浮现出旋律,立即返回工作室记录下这段灵感,最终孕育出《2002年的第一场雪》。2003年,父母赴新疆探望时,一家四口被迫挤在不足十平米的居所中。彼时刀郎习惯性前往酒吧工作,回望贫民窟般的住所,不禁潸然泪下。他自省道:"追寻音乐理想却让家人受苦,我给予他们多少快乐?我太过自私了,必须改变!"三月后,刀郎推出《西域情歌》专辑,在新疆地区引发强烈反响,单月销量突破30万张。面对公司希望其翻唱经典作品的提议,刀郎坚持原创立场,最终协商结果竟是催生了其"封神之作"。

刀郎的唱片公司采取了大胆的销售策略:只需专注于推广,若销售不畅则由公司负责回收。令人意外的是,这位以低沉沙哑声线与富有叙事性的歌词迅速走红。其专辑正版销量突破270万张,其他渠道销量更是超过千万,被业界称为“唱片业的救世主”。刀郎的走红方式极具特色,他并未依赖传统媒体的广泛宣传,而是通过民间的口耳相传形成影响力。当时,音像店若每日播放一小时刀郎的歌曲,顾客便纷纷购买唱片。业内人士调侃道:“若某首歌曲能被发廊或服装店接受播放,那便是深入人心的标志。”随着热度攀升,刀郎的神秘感进一步激发了公众的好奇。有人质疑他“见光死”,也有人怀疑其真实身份……凡与刀郎相关的话题,皆成为舆论焦点。“刀郎是谁”一度成为未解之谜。趁机牟利者层出不穷,有人冒充刀郎“出山”,有人借势出版书籍,甚至酒厂、制衣厂、避孕药企业也纷纷以“刀郎”命名产品。彼时,刀郎与媒体共同掀起了一股热潮,有人感叹这简直如同小说情节,适合作为电影剧本。实际上,刀郎并非神秘人物,他在主流音乐圈内的经历更显得复杂曲折。

音乐本质上并无高下之分,唯有个人喜好与共鸣的差异。无论是罗大佑这样承载时代记忆的文人歌手,还是刀郎这样以独特嗓音打动人心的音乐人,他们各自拥有不可替代的艺术价值。尽管刀郎的作品较少体现人文关怀,但其音乐恰恰成为特定时代文化图景的见证,为长期被忽视的群体发声。与北京音乐圈的排斥形成对比,港台音乐界对刀郎持开放态度,刘德华率先邀约合作,谭咏麟更远赴新疆亲自请刀郎为其创作,因等待未果而先行翻唱《2002年的第一场雪》(粤语版《讲不出的告别》)。面对突如其来的赞誉与争议、媒体炒作以及安全隐忧,刀郎一度陷入迷茫。他既要克服舞台恐惧,又要警惕名利诱惑对创作初心的侵蚀,因此选择远离喧嚣,拒绝社交与演出邀约。有人质疑其做法过于保守,但当市场上出现大量冒用其名的表演者时,刀郎不得不打破沉默,重新现身乐坛。2005年,他推出专辑《喀什噶尔胡杨》斩获百万销量,更在印尼海啸赈灾义演中临时创作《爱是你我》,凭借这一作品力压陈坤、葛优等知名艺人,登上福布斯中国名人榜第13位,年收入突破1200万元,被冠以"西域歌王"与"西域浪子"的称号。

然而世事难料,2006年竟成为"刀郎时代"的终结之年。当年,《谢谢你》《披着羊皮的狼》等作品问世时,正值超女选秀热潮席卷全国,《香水有毒》等网络歌曲风靡一时。时代浪潮的冲击下,35岁的刀郎逐渐褪去了昔日的光环。两年后,他推出翻唱专辑《红色经典》,并为汶川地震捐赠10万元,创作了《吾爱》《中国的孩子》等赈灾歌曲。与此同时,他还为年长自己16岁的羌族女徒弟云朵制作了专辑《全宇宙》,其中由他亲自填词谱曲的《流浪生死的孩子》,正是在追思兄长的背景下完成的。

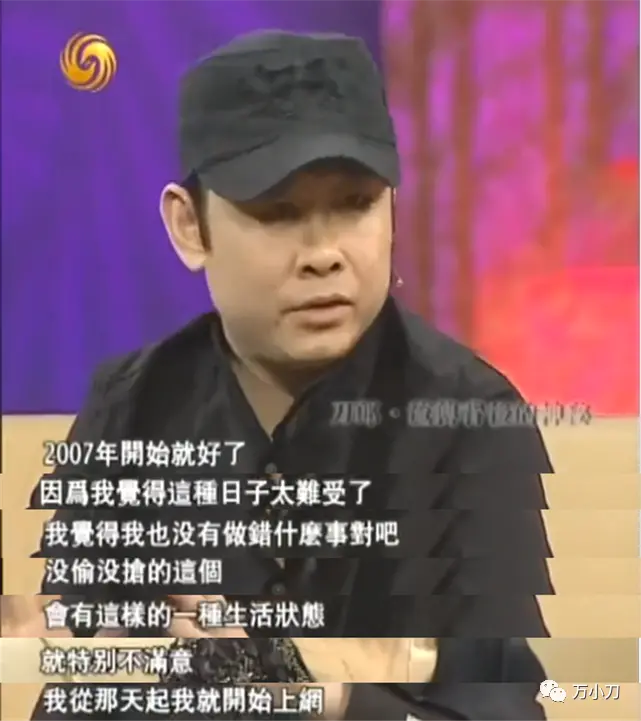

24年时光流转,刀郎始终未能释怀:为何在哥哥离世前,未能给予他更多温暖?这期间,他的演出陪跑阵容经历了从顶尖明星到三四线歌手的戏剧性变化,事业轨迹如同过山车般起伏。当曾经的音乐现象逐渐回归平静,公众对他的关注也慢慢消退。2010年音乐风云榜十年盛典上,那英公开反对刀郎入选"十年影响力歌手"榜单,称其歌迷多为农民群体。这番言论在乐坛掀起波澜,支持者认为这是对艺术价值的误判,质疑者则认为其缺乏对音乐本质的尊重。多年来,刀郎始终萦绕着一个疑问:我不过创作了几首传唱度高的歌曲,未曾侵占他人劳动成果,为何现实生活却如此坎坷?

2011年,40岁的刀郎开启全国巡回演唱会,特别邀请了谭咏麟等知名歌手助阵。外界对此议论纷纷,有人质疑他复出的动机。刀郎坦言,复出确实与经济需求有关,但生活态度始终质朴,他表示只要有一处居所,与妻子和两个孩子团聚,能够维持基本生活即可。时隔十年,2020年有网友曝光了刀郎的近照。尽管身材有所圆润,但整体状态十分良好。

令人意外的是,那顶曾伴随他经历高光时刻的标志性鸭舌帽已悄然消失。时间来到2021年,50岁的刀郎依旧执着于音乐创作,推出专辑《世间的每个人》,但相较于巅峰时期,市场反响明显平淡。其艺术生涯的起伏,恰似《聊斋志异》中马骥被困“罗刹国”的寓言——在一个浮躁喧嚣的行业生态里,“风流灵巧招人怨”似乎早已成为某种隐喻,仿佛揭示着人性深处难以回避的困境。两年后,2023年7月,52岁的刀郎以《山歌廖哉》为名再度发声,其中《罗刹海市》的歌词取自《聊斋志异》,其独特表达却引发了广泛讨论,将传统文学意象与当代音乐创作的碰撞推向了舆论焦点。

有人认为刀郎的《初听不知所云,再听有点玄虚》暗含对特定群体的讽刺,也有人解读为针对整个音乐行业的隐喻。无论如何,这位拥有庞大粉丝基础的“西域歌王”再次以他诡谲深邃的创作风格登上热搜,引发广泛讨论。万小刀指出,刀郎此次将聊斋元素融入流行音乐的尝试,开创了歌手与传统文化深度结合的新路径,令文化素养不足者感到震撼。这种借古讽今的表达方式,恰与"文章合为事而作,歌诗合为时而著"的创作理念相呼应,赋予作品批判现实的锋芒与时代共鸣的生命力。期待娱乐圈这个以流量为标杆的行业,能够因刀郎的坚持而迎来改变,更希望真正的艺术追求者能在浮躁环境中找到立足之地。

最新资讯

- • 因美国演员工会罢工,迪士尼新片红毯没演员,只有导演和乐园角色 -

- • angelababy打网球运动照青春活力 allblack造型摩登时尚 -

- • 肖战未来可能尝试幕后工作:创作其实是相通的 -

- • 当“狗坚强”遇上“疯驴子” 电影《我的世界有你》搞笑又温情 -

- • 欢瑞世纪:预计2023年上半年净利润亏损4500万元 -

- • Jennie称Kpop艺人被限制发展:不允许展示自己 -

- • 年度黑马剧,郭麒麟演技被配角掀桌了 -

- • 迪丽热巴最新杂志大片 雀斑妆粗长麻花辫盘头造型引热议 -

- • 导演周国栋去世终年50岁 曾执导《夏家三千金》 -

- • 定为R级!斯科特称《角斗士2》为他个人最佳之一 -

- • 张兰晒和孙子孙女相聚视频 带孩子们去游乐园玩画面温馨 -

- • 阚清子与未婚夫约会逛街 两人亲密挽手互动超甜 -

- • 刘亦菲分享日常素颜美照 黑长直发型与猫咪互动眼神温柔 -

- • 戴萌谈与丝芭诉讼问题:暂时不包括传言中的解约 -

- • 《蛋宝大营救》曝特辑 中国古老传说焕发新光彩 -

- • 蔡徐坤国外演唱会应援惹争议,粉丝集体拉横幅:多大点事 -

- • 好疯,好喜欢!《小丑2:双重妄想》发布角色海报 -

- • 导演周国栋因病去世, 曾执导《夏家三千金》《宝莲灯前传》等剧 -

- • 《出走的决心》曝特辑 苏敏咏梅勇敢出走掌握命运 -

- • 英国演员简·柏金在巴黎去世 爱马仕铂金包以她命名 -