资讯分类

《九部的检察官》张译又遭质疑,好演员为何频频困在“舒适圈”? -

来源:爱看影院iktv8人气:874更新:2025-09-10 21:57:26

《九部的检察官》整体表现存在争议。作为接档奥运的剧集,其播放数据未达预期,播出数日后站内热度最高仅突破9300,未能引发广泛关注。在口碑层面呈现出显著的两极分化。支持者认为,作为国内首部聚焦未检工作题材的剧集,其成功展现了未成年人保护的现实困境与社会意义;批评者则指出,剧情在职场展现与人物成长线方面存在不足,难以支撑其叙事野心。然而,张译作为主演的表演在剧中显得有些失衡,在当下争议背景下,其角色的表现可能未能充分展现演员的演技。

并非该剧最致命的短板,即便面对苛刻的观众群体,也不过是少数人指出其存在‘套路化’倾向。但作为影视圈最年轻的‘大满贯’影帝,张译在剧中并未成为焦点话题,更未能塑造出令观众惊艳的角色形象。实力派演员张译,为何在本剧中的表现未能引发期待?在《九部的检察官》中,张译饰演的雷旭拥有双重身份:一方面是以法理为重的检察官,秉持着‘活着’是被侵犯者首要诉求的职业操守,对未成年人侵害案件展现出执着追查的正义感;另一方面则是初入职场的年轻法官,尽管经验不足、办案过程中略显急躁,但依旧凭借专业素养成为当之无愧的主角人选。

张译在职场题材中的双重角色塑造堪称精湛,一方面饰演空降至新九部的年轻领导,面对由女性下属组成的团队时,因取代前女友职位而引发内部抵制。尽管屡屡犯错,却在跌跌撞撞中逐步成长,展现出角色的转变轨迹。在检察官角色中,他彰显出执法者的威严,办案时的严谨态度与遭遇挫折时的坚持都令人信服,那张看似平淡却充满力量的面容,曾在《狂飙》《万里归途》《三大队》等作品中频繁出现。而作为职场中的倒霉蛋,他则巧妙诠释普通人面临的困境与压力,通过倒八字眉和小眼睛的细节,精准传达出在办公室无人迎接时的落寞,以及犯错时面对下属的苦笑,正是他塑造小人物形象的标志性手法。

然而,若要提炼角色雷旭的个性特征与人物弧光,似乎难以找到令人印象深刻的独特之处。值得指出的是,《九部的检察官》在人物塑造上存在明显短板,雷旭的角色设计充斥着程式化套路,部分观众认为其职场表现缺乏现实质感。从演员表演层面观之,张译对角色的诠释也未突破常规,至少在现有剧集呈现中,他似乎仅依赖既有的表演经验,将角色还原为标准模板。

张译将司法系统角色演绎得游刃有余。自2020年起,他已累计塑造了七位司法系统角色,涵盖《重生》《重生之门》《狂飙》《他是谁》《三大队》中的公安形象,以及《九部的检察官》和即将播出的《以法之名》里的检察官角色。值得注意的是,这些角色虽身份各异,却共享着张译赋予的独特气质——日常展现普通人的温润与真实,面对原则时则透出执着的严肃;这种双重特质使得人物形象更具层次感。演员通过细腻的刻画,将角色的矛盾性呈现得恰到好处:既有在困境中挣扎的脆弱时刻,也有坚守信仰的决绝瞬间,完美诠释了"张译式"人物的复杂魅力。

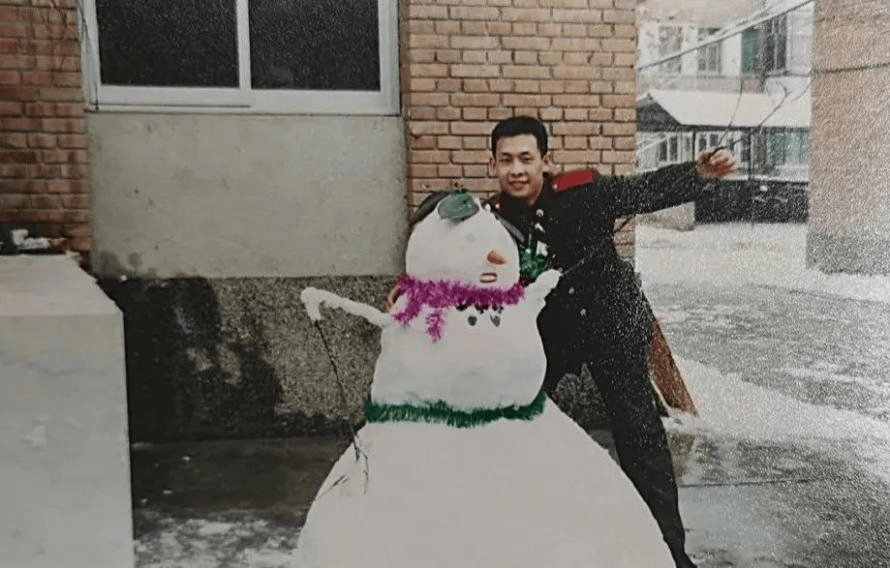

然而,当相似角色反复出现,角色本身的复杂性在观众期待中逐渐被削弱,呈现出扁平化趋势。所谓“张译式”人物,最终演变为他主动或被动选择的“舒适圈”。作为实力派演员,张译的才华毋庸置疑。这位最年轻的金鸡、百花、华表“大满贯”影帝,频繁获得知名导演的垂青,出道至今作品众多,其表演潜力广受业内认可。前文所述的表演优势,皆源于他丰富的人生阅历。例如他身上所展现出的军人与司法工作者特有的气质,源自自1997至2006年间在战友话剧团担任九年文艺兵的经历。

尽管张译的形象与传统影视中军人角色存在一定反差,但其生动真实的表演风格使其在《士兵突击》《红海行动》《金刚川》《狙击手》等影视作品中游刃有余,更在《悬崖之上》《刀尖》等谍战剧及警察、检察官等类型角色塑造上展现非凡实力。这种对小人物复杂情感的精准诠释,源自他历经磨砺的演艺沉淀。早年间,张译在战友话剧团曾因颜值被评选为全班倒数第三,连《武林外传》中燕小六的扮演者肖剑都比他更靠后。彼时政委曾直言:“你演戏就是个死。”在团内难以获得演出机会的五年间,他辗转参与数百个剧组,最终在《民工》中获得首个影视角色,该剧导演康洪雷也因此成为发掘张译才华的第一位重要导演,并将其纳入麾下出演后续作品《士兵突击》。

张译在塑造普通人物角色时展现出独特的魅力与多维深度,他曾在《我的团长我的团》中演绎瘸腿的孟烦了,在《亲爱的》里诠释痛失幼子的韩德忠,也在《追凶者也》中呈现屡屡失态的杀手形象,更在《鸡毛飞上天》中饰演始终坚韧的陈江河。从《高光》中的守护者到《微光》里的平凡角色,张译的表演疆域呈现出鲜明的两极化特征。这种艺术造诣使他成为张艺谋、曹保平、贾樟柯等知名导演争相合作的对象。而张译对表演的执着追求,也体现在无数业内佳话中:为诠释角色在《我的团长我的团》中长期保持瘸态导致左腿变细,在《红海行动》拍摄期间脚踝骨折仍坚持不手术,《一秒钟》剧组中更以46天时间瘦下20斤,堪称演艺圈的"戏疯子"典范。

2020年之后,张译进入了演艺事业的高产阶段。数据显示,他在2023年共计推出七部主演作品,2021与2022年各三部,而2020年则有五部。这一现象或许反映了他对表演机会的高度重视,但过度密集的创作节奏也带来了一些挑战。首先,角色重复性增加导致艺术表现力受限,尽管制作规模庞大,但精品率必然受到影响;其次,频繁参与项目可能压缩了对每个角色深入研究的时间,这对演员而言既是体力消耗也是艺术创作的瓶颈,容易形成表演风格的同质化倾向。值得注意的是,这种创作困境并非张译独有。在谈及艺术突破时,张译曾表示:“尝试是演员的主动选择,突破则是观众的评价。即便尝试的类型与过往存在相似之处,这本身也是创作规律的一部分。”他强调突破需要多方配合:“这并非个人能力所能达成,而是依赖于剧本、导演、团队协作,以及合作伙伴的共同努力,同时还需要契合观众当下的审美需求。”由此可见,张译的表演质量始终与作品本身密切相关,角色是否具备明确的成长轨迹与行为逻辑,直接影响其演绎深度。许多经典角色中,他都会精心设计独特的情节细节,这种创作源于对角色内涵的深刻把握与生活经验的积淀。

倘若缺乏扎实剧本的支撑,演员的表演层次将难以突破。这一现象在资深演员群体中尤为普遍。近年来,关于演员“重复性表演”的讨论愈发频繁,作品数量激增的同时,频繁演绎相似角色、角色辨识度缺失,俨然成为行业常态。事实上,从过去“某类角色专业户”到如今“特定类型演员”,重复性演出并非新鲜事。然而,长期专注某一类型的角色塑造与单纯重复性表演存在本质差异。一方面,观众期待演员即便在相似题材中,也能通过细腻诠释赋予角色独特魅力,而非沦为屏幕上的“固定模板”;另一方面,此类“专业户”多源于其外貌或气质与特定角色高度契合。但像张译这样具备多元演技的演员,显然不应被框定在单一类型的发展路径中。

为何这些优秀演员频遭"角色重复"的质疑?其背后逻辑清晰可辨。首先,影视行业始终存在模仿与复制的现象,演员在确立个人风格后,往往会获得更多相似类型的角色邀约,这本就是行业常态。相较而言,演员在完成一个角色后,敢于跨界挑战全新领域,不仅需要突破性实力,更需制片方的鼎力支持。其次,当前头部影视项目普遍倾向于组建具有市场影响力的演员阵容,观众熟悉的实力派演员因此获得更多机会,而这些机会往往具备完善的制作条件,令人难以拒绝。对于张译而言,其在公检法、战士等类型角色中的持续深耕,与2020年以来主流价值内容创作的导向密切相关,这一趋势为他提供了更多符合个人定位的优质角色选择。

在影视行业竞争激烈的当下,像张译这样的演员只需保持对表演的热爱,便能持续获得丰富的角色机会。相较于众多同行,张译展现出的自律与清醒态度,是他赢得新一代观众认可与赞誉的关键。然而,这种对表演的克制与坚持,实际上成为了演员在浮躁行业环境中坚守初心的必修课,唯有如此才能在时间的沉淀中实现长远发展。

最新资讯

- • 汪小菲被台北地检署传唤 因大S不满其po离婚协议 -

- • Angelababy穿玫红色露背长裙秀身材 扎麻花辫甜酷可爱 -

- • 《海天雄鹰》直到和秦大地对决,余涛才明白,他被谢振宇利用了 -

- • 网友杭州街头偶遇杨超越 穿露腰上衣配热裤身材好绝 -

- • 《青簪行》真要来了?曝男主月底去配音,将与杨紫一起出席招商会 -

- • 张若昀唐艺昕一同出席活动 手牵手下班撒狗粮 -

- • 《金庸武侠世界》首播,金庸先生的棺材板快压不住了! -

- • 2023青年电影周开幕式 佟丽娅吴谨言徐娇等齐亮相 -

- • 《桃花坞3》节目组发声明:理智追星抵制代拍 -

- • 《民间憋宝传说》上映,以为王晶要憋个大的,实则确实憋了个大的 -

- • 宋祖儿晒《折腰》剧组plog 庆祝杀青“小乔此番别过” -

- • 戛纳这一夜,巩俐如女王,关晓彤成红毯公主,中国女星风情万种 -

- • 宋祖儿林允同框合照 两人拥抱贴贴好养眼 -

- • 张钧甯身份被冒用,本人发文打假,提醒粉丝不要上当 -

- • 金庸神作又又又翻拍了,被嘲是武力值最低的一版? -

- • 张若昀唐艺昕出席同品牌活动 两人牵手下班十分甜蜜 -

- • 《金庸武侠世界》差评一片,6集弃剧,角色无精神,成最大败笔 -

- • 张卫健回应婚外恋私生女传闻:是钱国伟老婆和孩子 -

- • 博纳影业25周年发布会:《蛟龙行动》《传说》等新片亮相 -

- • 港媒曝吴奇隆刘诗诗已冷战3年,只因孩子上学有分歧 -