资讯分类

《抓娃娃》10亿利润的资本拉扯:吴京、邓超出局,沈腾追悔莫及 -

来源:爱看影院iktv8人气:825更新:2025-09-10 23:42:21

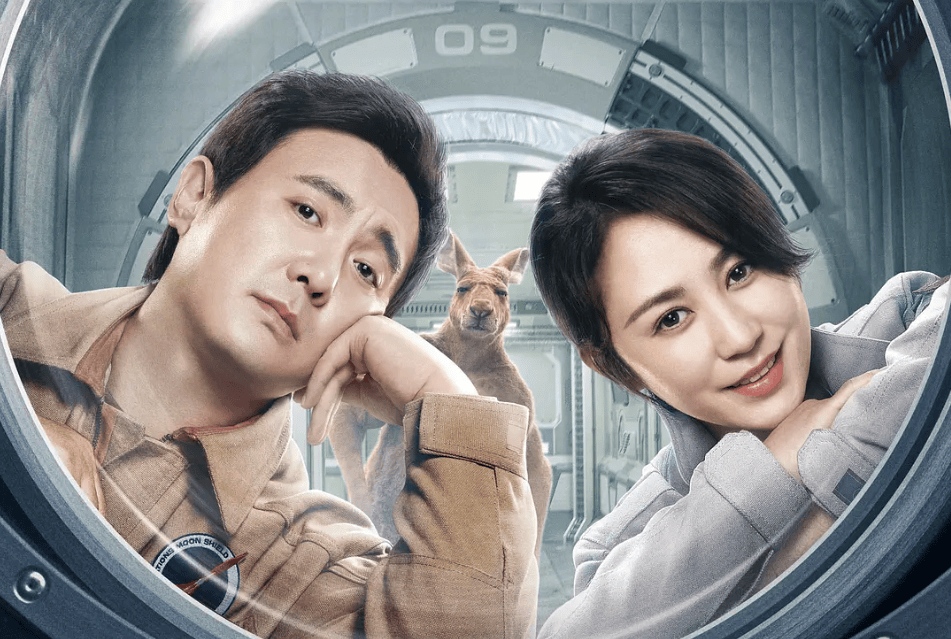

由延禧宫导演的喜剧电影《抓娃娃》在上映33天后票房突破33.10亿元,成功超越其搭档沈腾与马丽导演的前作《独行月球》的票房纪录。

尽管票房成绩相近,但《独行月球》的利润结构却呈现显著差异。据悉,该片总投资达5亿元,除主演沈腾、马丽的高片酬外,科幻元素的特效制作也耗费巨资。其中袋鼠角色采用动作捕捉技术完成,进一步推高了制作成本。最终该片实现11亿元分账票房,在扣除5亿元投资后,片方实际盈利达6亿元。

《抓娃娃》与《独行月球》在制作层面存在显著差异。前者作为纯喜剧类型,其制作成本相对较低,主要采用实景拍摄方式,搭景使用较少,剧组规模也较小,整体在美术、摄影及服装设计等方面属于常规水准。相较《独行月球》高达5亿的投入,该片成本缩减至约2.5亿。凭借当前11亿的票房成绩,制作方已实现近9亿的盈利。随着影片在院线的持续放映,预测最终票房有望突破34.66亿,届时制作方分账可达13亿,利润预期接近10亿。这种投资回报率在任何行业都堪称亮眼。影视行业作为利益驱动的领域,资本博弈同样激烈。在《独行月球》的成功示范下,沈腾与马丽的喜剧组合已具备稳定的票房号召力,因此《抓娃娃》的市场表现可预见性强,盈利前景十分可观。这类低风险高回报的项目,自然吸引资本争相布局,而主控方则需在众多投资方中筛选最优合作伙伴,由此形成新的资本格局。

尽管《抓娃娃》延续了开心麻花的喜剧基因,但其投资格局已发生显著变化。该片首次打破了由开心麻花主导的出品模式,转而由两位导演创立的西虹市影视担任第一出品方。值得关注的是,其他合作方的变动同样引人注目——开心麻花未能获得第二、第三出资席位,仅位列第四。通过对比《抓娃娃》与《独行月球》的出品方配置,不难发现行业资源有限的现状。《独行月球》仅有六家出品方,而这些企业均曾参与《抓娃娃》的投资,展现出头部公司之间的反复合作。随着《抓娃娃》被市场认定为具备高回报潜力的优质项目,资本市场的关注度迅速升温,最终促成该片吸引十家大型投资方,包括万达、联瑞、长影等,标志着影片在商业价值层面获得了广泛认可。

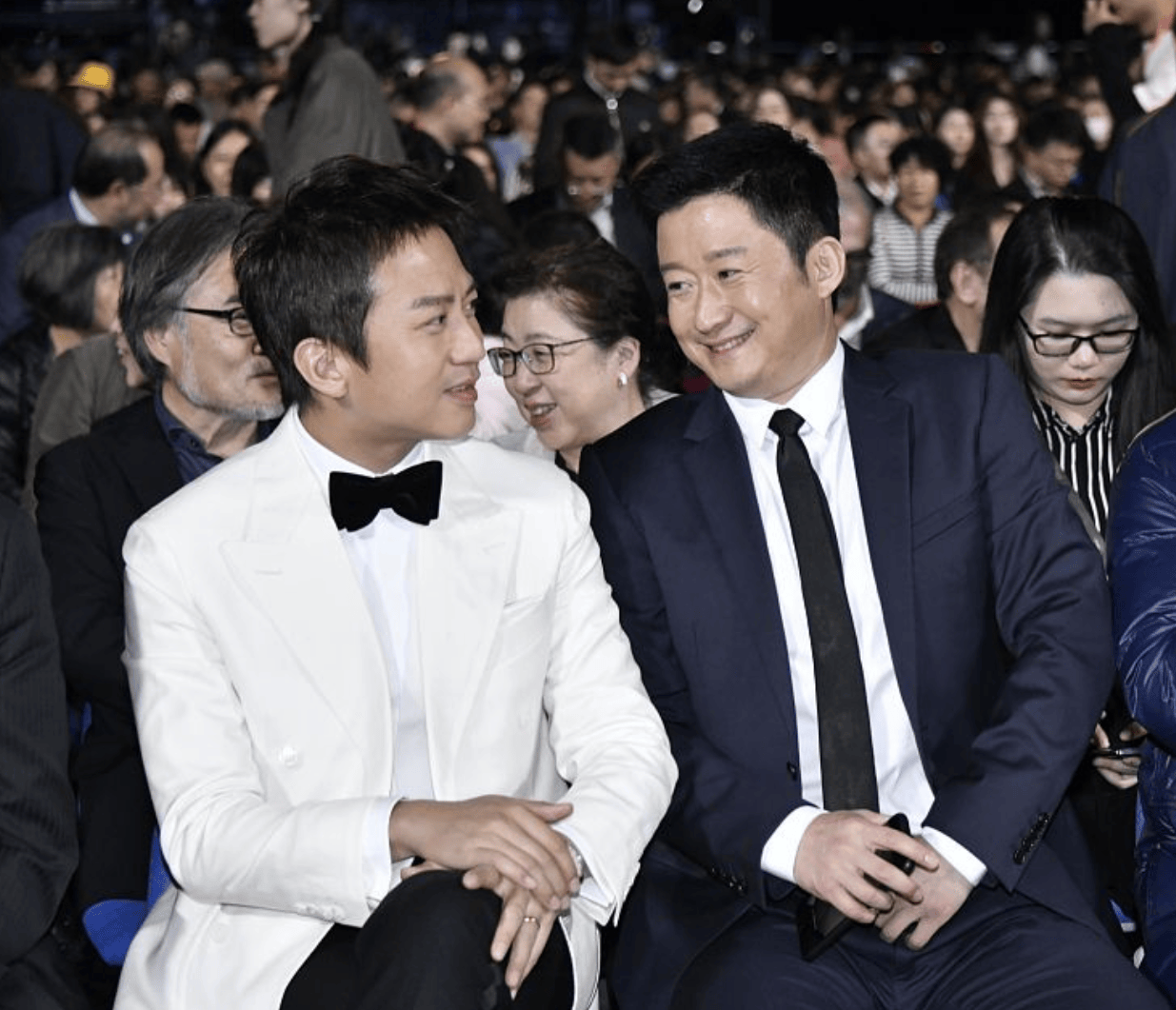

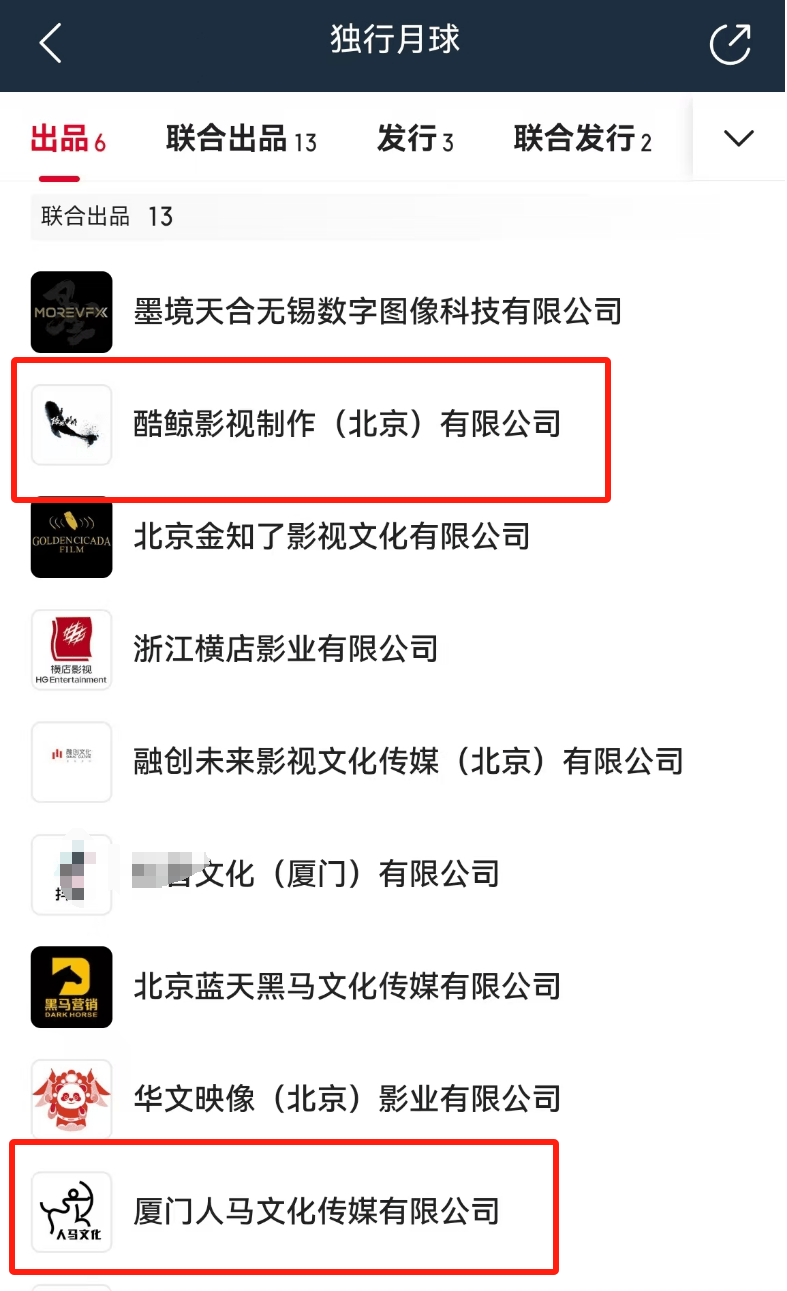

资本市场的运作往往充满变数,以《独行月球》为例,该片原联合出品方包含导演路阳的酷鲸影视以及吴京与邓超共同创立的厦门人马文化传媒。然而在后续项目《抓娃娃》中,这两家中小制作公司退出联合出品单位,取而代之的是腾讯、微梦创科等具备雄厚资金实力的大型资本方。

可以预见,《独行月球》取得显著的票房成绩后,《抓娃娃》作为同类题材作品,势必会引发资本市场的关注。而在制作方的选择上,路阳及其团队与吴京、邓超的公司退出主控地位,很可能源于主控方在项目资源配置上的战略调整。

令人遗憾的是,主演沈腾未能参与《抓娃娃》的项目投资。由于该片本身具有极低的投资风险,只要获得投资份额便能获得回报,沈腾作为影片的核心人物,其参与对于项目成功至关重要。因此,他选择参投该片是顺理成章的决定。

沈腾并非缺乏投资经验和投资规划。2020年,他创立了名为“海口那可是家大影视文化有限公司”的企业,名称颇具趣味性。公司成立后,沈腾参与投资了电影《四海》,但该影片成为其唯一投资项目,最终票房仅为5.42亿,此次投资并未带来显著收益。

正如前文提及,《抓娃娃》片方有望收获10亿元的利润,沈腾凭借此片亦能获得可观的片酬收入。然而相较于固定的报酬模式,若他选择参与投资,或许能获得更多票房分成收益。而如今即便该片票房大卖也与他无直接关联,沈腾或将陷入遗憾之境。这恰印证了资本市场的运作本质确实令人唏嘘。

最新资讯

- • 谭松韵晒野游随拍 身穿白色T恤简单舒适拥抱大自然 -

- • 甄子丹晒与吴京惠英红合照 吴京调侃“咱在看啥呢?” -

- • 《海关战线》曝片段 谢霆锋以一敌多上演64连招 -

- • 鞠婧祎穿黄色吊带百褶裙 举手投足尽显甜美 -

- • 于正晒双下巴照 称洋溢着笑容就是少年 -

- • 陈梦王艺迪世乒赛女双夺冠 黄晓明:恭喜梦迪组合 -

- • 《来福大酒店》曝片段 黄轩董宝石兄弟离心互飚戏 -

- • 龚琳娜谈《乘风2023》合作:融合要放下自己的习惯 -

- • 《魔法坏女巫》提档!躲过迪士尼又遇《角斗士2》 -

- • 人形测谎仪再度启程!《扑克脸》第二季开始拍摄 -

- • 莫文蔚《声生》深情献唱 黑丝高跟性感妩媚美腿抢镜 -

- • 刘雅瑟晒龚琳娜送的签名专辑:被你的个人魅力感染 -

- • 与木村拓哉相约巴黎!《东京大饭店》剧场版曝预告 -

- • 赵露思回应角色争议:开始不完美才能看到改变 -

- • 连环杀人犯猫鼠游戏开始!沙马兰《陷阱》曝预告 -

- • 好离谱!王源妈妈看演唱会被拦门外,对保说“我是王源他妈” -

- • 向太郭碧婷现身杭州游乐场,陪小朋友玩耍聊不停 -

- • 电影频道七月人物·谢霆锋:真打会超越电影特效 -

- • 洪欣张丹峰合体直播,当着10万观众的面秀恩爱,夫妻二人和好如初 -

- • 黑木华《互帮互助》曝预告 《消初》导演继承执导 -