资讯分类

解读犯罪题材电影的套路,既是卖点又是槽点? -

来源:爱看影院iktv8人气:441更新:2025-09-11 05:34:30

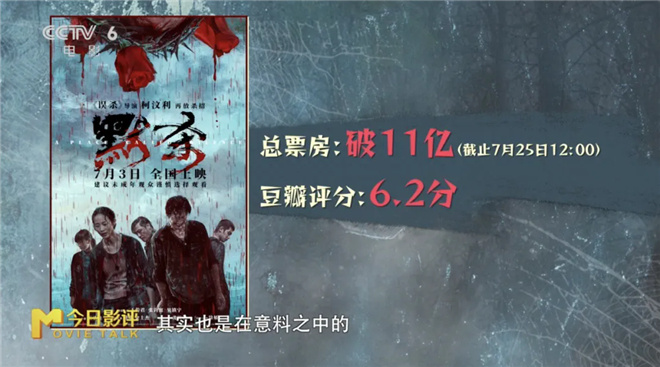

悬疑犯罪题材电影《默杀》在暑期档持续走高,凭借强劲的票房表现连续九天夺得当日票房冠军,截至目前总票房已突破12亿元大关,成为档期现象级作品。

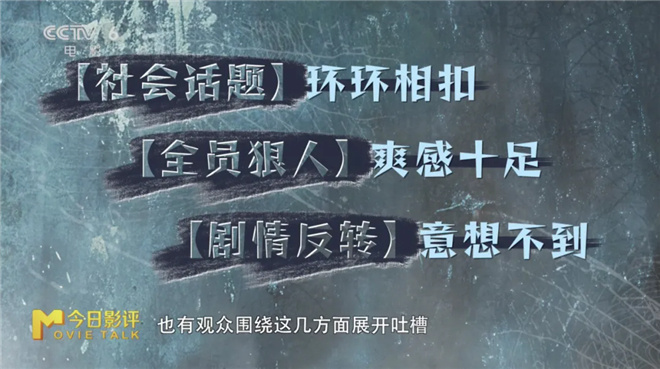

与此同时,影片口碑呈现出显著的两极分化趋势。部分观众给予高度评价,认为其叙事结构层层递进、角色塑造极具张力、爽感爆棚,且剧情走向充满惊喜与反转。

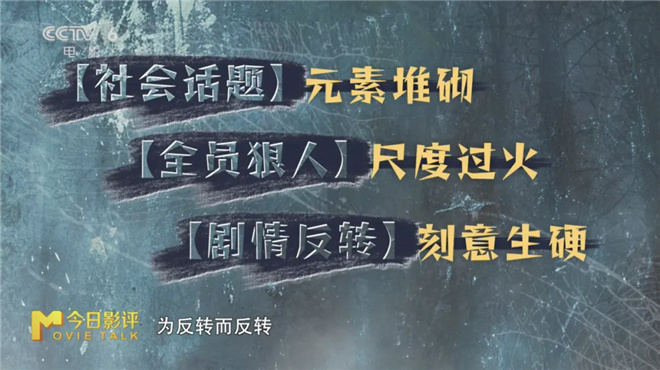

部分观众从多个角度提出批评,认为作品存在元素堆砌的问题、情节尺度把控失当、剧情反转显得刻意且缺乏逻辑支撑,以及整体叙事方式流露出强烈的AI生成剧本痕迹。

悬疑犯罪片《默杀》凭借其吸引观众的元素成功吸引票房,但同时这些元素也引发了观众的争议与批评。这种现象在影片中频繁浮现,反映出创作者在追求商业成功与艺术表达之间始终面临取舍难题。

以社会议题为切入点的影片创作往往能引发观众强烈共鸣,如《默杀》通过"全员狠角"的设定制造话题张力。这种叙事方式虽然能有效吸引眼球,但容易导致观众产生"电冰箱"效应——在观影时沉浸于情节带来的快感,待回归日常场景后,反而会意识到影片在逻辑设定或价值表达上存在明显漏洞。

由此可见,《默杀》之所以引发广泛热议,正是因其精准把握了观众的情感需求,并对人性复杂性进行了深刻揭示。因此,该片当前的市场表现和观众反响,实际上早就在情理之中。

解析网友评价:接下来我们将聚焦于具有代表性的网友评论案例。

网友留言指出:“故事本身尚可,但内容呈现存在过度问题,频繁出现令人不适的暴力场面可能并不必要。创作者不应刻意通过血腥与惨烈的场景来强调恶的属性,而应注重叙事本身的张力。”对此,编剧宋方金表示认同,他认为部分暴力桥段如荆棘皇冠的刑具特写、角色面部被钉子贯穿等,本质上属于战斗场景的视觉呈现,而非单纯为渲染残酷而设计。但需注意,当血腥元素被用于推动剧情发展或深化人物情感表达时,适度的惨烈画面仍具有艺术价值。然而,若创作者主要目的是通过极端暴力手段刺激观众情绪,这种表现手法则可能越界。

第二位网友指出,若向AI输入涉及猎奇、犯罪、悬疑、东南亚、虐杀、霸凌、家暴、性侵等敏感题材的关键词,最终生成的作品往往呈现出拼贴式特征,仿佛试图将所有话题元素强行融合,却导致叙事混乱、主题失焦。对此,宋方金表示完全认同。他认为,这些元素中任意单独或组合使用两个,便足以支撑起完整的故事框架,无需堆砌过多内容。

以泰国境内一起中国孕妇遭推下悬崖的刑事案件为切入点,《消失的她》借由该事件所映射出的性别权益与社会安全等议题展开深度探讨。《孤注一掷》则以近年来频发的电信诈骗案件为核心议题,通过艺术加工呈现社会痛点。若能将校园欺凌、性侵、家暴等社会问题纳入同一叙事框架,既能深化对人性阴暗面的剖析,又能构建更具社会现实意义的戏剧张力。

当前观众普遍认为,影片中的人性展现存在人物关系薄弱、戏剧冲突不够自然的问题。这种叙事方式被部分观众质疑为类似向AI输入关键词的机械操作,缺乏情感共鸣。同时,也有影评人指出影片在情节推进过程中出现的突兀反转,犹如AI生成内容般缺乏逻辑连贯性,影响了整体观感。

作为编剧,宋方金对此深有体会。许多电影在情节设计上存在明显的刻意反转,尤其在犯罪悬疑类型中,这种倾向更为突出。以《默杀》为例,近年来同类型的影片普遍陷入为反转而反转的窠臼。创作者甚至可能像AI一样,单纯遵循‘90分钟内必须设置三个反转’的公式化要求,机械地将剧情推向预期的转折点。然而,这种程式化的反转往往缺乏艺术感染力和情感深度,使观众产生审美疲劳。

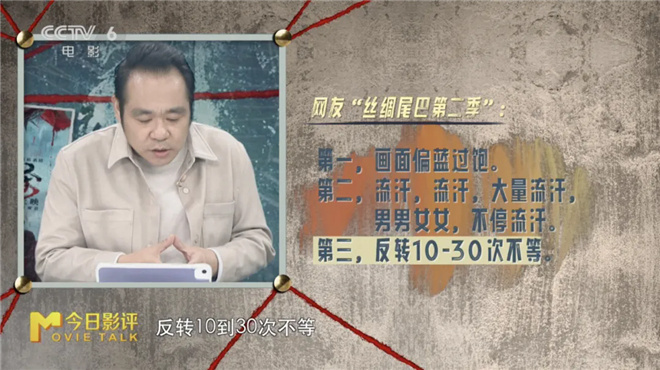

随着近年来国产悬疑影片的迅猛发展,该类型作品逐渐陷入模式化创作的瓶颈,许多影片中均可窥见"借鉴国际剧本框架、设置出人意料的剧情转折、深化家庭情感元素"这三大固定模式。

在众多改编自经典悬疑题材的作品中,仍不乏创新之作,如去年暑期档引爆市场的《孤注一掷》,以及当前持续热映的《默杀》。值得关注的是,尽管《默杀》的海外版本早于内地上映,但该片在叙事架构上进行了突破性探索,通过更具巧思的叙事策略为观众营造出深度沉浸的悬疑体验。

在悬疑影片中,反转作为不可或缺的叙事策略,通过情节的多层递进与逻辑重构为观众带来出其不意的观感冲击。然而近年来,此类手法过度依赖演员的肢体语言外化表现,诸如特写镜头聚焦于角色额间的汗珠、夸张的呼吸节奏与心跳频率等,试图以直观的生理反应引导观众对剧情走向产生预判。这种显性化的悬疑包装方式,反而削弱了观众的沉浸体验,使剧情转折逐渐演变为可预测的套路化呈现。

在强化亲情主题方面,中国观众与国外观众的共鸣差异源于文化基因中对"血脉"关系的深层认同。影片恰到好处的亲情表达能够有效激发观众的情感共鸣,使全片在剧情推进中形成极具冲击力的情感最高潮点。然而,当这种情感元素被过度倚重时,便可能演变为对观众情感的异化——如《默杀》中母亲对女儿的爱被扭曲为控制性的保护,甚至创造出令人不适的"亲情奇观",这种变形的亲情叙事实质上是对观众共情机制的滥用。究其根本,当前国产悬疑影片陷入套路化窠臼,本质上反映了电影产业在创作路径上的结构性依赖。

近年来,悬疑类型电影呈现出显著的市场变化趋势。从《误杀》系列的成功引爆,到《消失的她》持续引发观影热潮,画面质感、情节反转与人性刻画逐渐被视为打造爆款的三大要素。然而,《瞒天过海》等同类影片的热度消退,恰似为行业敲响警钟。这些元素既能成为吸引观众的利器,也可能异化为消磨创作诚意的陷阱。因此,影视创作者亟需突破既定框架,摒弃对套路的依赖,转而深入观察现实社会问题,以更贴近观众真实需求的视角,构建具有完整叙事逻辑与情感张力的故事体系。

创作时应避免将人性置于边缘以营造‘犯罪奇观’的倾向,需以独特视角揭示社会现实与人性本质,善用悬疑手法打造引人入胜的中国本土悬疑叙事。

最新资讯

- • 失踪演员杰斐逊·马查多被发现死亡 有被勒死痕迹 -

- • 人性悬疑剧《错位》定档7月11日 马伊琍佟大为以案为引探人性本真 -

- • 香港顶流姜涛因遭海啸式负评 主动要求雪藏自己 -

- • 导致父母身亡 市川猿之助因涉嫌协助自杀被逮捕 -

- • 于适新片质量存疑考验粉丝购买力 票房预估仅破亿 -

- • 《照亮你》将于6月2日播出 陈伟霆章若楠主演 -

- • 第三十七届中国电影金鸡奖开启报名 评选工作开始 -

- • 《小姐不熙娣》小S爆料具俊晔亲自喂大S吃饭 -

- • 舒淇为肖战新剧打call 激动配文"明天明天明天" -

- • 《神偷奶爸4》曝终极预告 大鹏庄达菲成神偷搭档 -

- • 小S参加二女儿毕业餐会 许韶恩秀好身材 -

- • 贝克汉姆晒照亲吻11岁女儿耳朵,此前与女儿嘴对嘴亲吻引争议 -

- • 电影《倒仓》曝预告 少年们勇登台唱响青春告别曲 -

- • 《活在当下》定为R级!皮尤×加菲演绎感人爱情 -

- • 玄彬孙艺珍家中实景拍摄曝光:顶楼有大花园,可以躺在浴缸看星星 -

- • 《解密》曝角色海报 刘昊然陈道明等再现银幕传奇 -

- • 陈建州妹妹重病等器官移植 陈建州悉心照料背妹妹上楼 -

- • 《机器人之梦》曝特辑 细致入微打造沉浸式动画 -

- • 杨幂IP在香港 网友猜测是去为女儿庆生 -

- • 日版《不能说的秘密》上映 原版导演周杰伦帮宣传 -