资讯分类

《抓娃娃》成暑期档爆款 抓住了怎样的流量密码? -

来源:爱看影院iktv8人气:400更新:2025-09-11 05:35:34

2024年暑期档正式开启,电影《抓娃娃》凭借创新题材与实力派演员阵容,迅速引爆市场,成为首部现象级爆款影片。

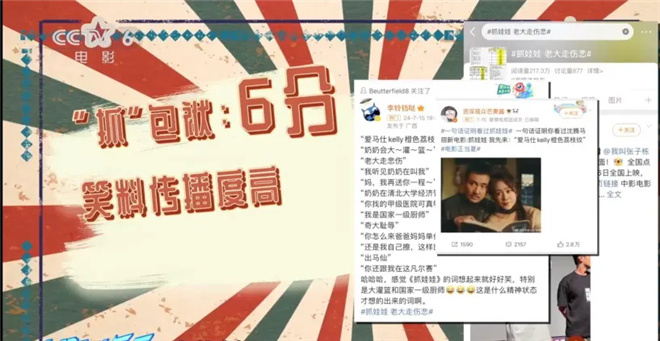

电影《抓娃娃》凭借沈马组合、闫彭搭档等实力派演员阵容,以及麻花喜剧团队的创意加持,巧妙融合教育议题与娱乐元素,成为暑期档现象级作品。该片点映当日即斩获超1亿元票房,主创团队的多城路演进一步激发了观众热情,带动观影人次持续增长。正式上映两天内微博热搜话题突破300个,累计观影人次逾两千万,票房成绩达9亿元,强势跻身2024年上半年票房排行榜前十。截至当前,总票房已攀升至19.36亿元,市场预测值更是突破33亿元大关。这一波观影热潮的背后,究竟蕴藏着怎样的成功密码?

影评人谭飞对电影《抓娃娃》给予了8分的高分评价,认为其演员阵容堪称全明星配置。由沈腾与马丽组成的国民级喜剧搭档,为影片注入了强大的喜剧张力,二人的表演既展现了扎实的演技功底,又通过对角色复杂性的精准把控,成功塑造了令人难忘的经典形象。

此次沈腾与马丽的角色定位发生微妙变化。在《夏洛特烦恼》中,沈腾饰演的角色处于从属地位,而《独行月球》则呈现相反态势,马丽出演的角色成为沈腾的上级。这种女强男弱的互动模式在过往作品中屡见不鲜,但本次角色关系的调整为两人合作关系注入了新的维度。

在电影《抓娃娃》中,沈腾开始摆脱以往"窝囊废"人设,而马丽也从昔日的女强人形象转向更具生活气息的小女人特质。两人在家庭关系的构建中呈现出反差萌:沈腾扮演起家庭主导者,马丽则更多地承担起支持者的角色。这种角色互换仿佛标志着"沈马"组合正在探索新的角色可能性,通过打破常规的双人模式实验,展现出更丰富的表演层次。

然而,这些变化并未削弱马丽的光彩。尽管部分观众指出其饰演角色存在拜金倾向,甚至质疑价值观设定,但这样的争议反而凸显了人物形象的复杂性与立体感。沈腾所塑造的成功人士形象带有明显的大男子主义特征,恰与传统家长角色相契合。而马丽通过展现的亲和力与幽默诙谐的表演风格,巧妙解构了影片中对家长的刻板印象,同时为影片注入了更多温情元素。

《抓娃娃》巧妙地融入了教育、升学及儿童成长等社会议题,其内容紧密贴合当代社会语境,精准映射了现实中的诸多矛盾与挑战。影片不仅吸引家长带孩子共同观赏,更成功覆盖了不同年龄层的观众群体。其中诸多笑点均源于生活细节,如“爱马仕橙色荔枝纹”这一设计元素唤起了女性对高端包袋的向往,“海底捞”等位时免费提供的零食饮料则呼应了年轻群体的日常消费习惯,而沈腾饰演角色在查看孩子成绩时所采用的“炸金花”、“德州扑克”等扑克动作,更以戏谑方式展现了当代家庭教育中的亲子互动模式。可以说,《抓娃娃》在选题策划与叙事设计层面均实现了全龄段的普适性。

值得注意的是,《抓娃娃》的喜剧表现力仍存在一些不足之处。谭飞认为,尽管闫非和彭大魔的喜剧风格成功引发观众欢笑,但该片的笑点设计相较于《夏洛特烦恼》和《西虹市首富》等经典喜剧作品而言显得较为单薄。其喜剧效果主要依托于台词编排与人物夸张的表演,缺乏对剧情本身的深入挖掘。这种依赖语言幽默的创作方式虽然能在初期获得关注,但随着观影进程推进,观众可能逐渐产生审美疲劳。值得关注的是,《夏洛特烦恼》作为话剧作品历经长期巡演,经过多轮影视改编后,许多笑点已通过大量观众检验达到成熟状态。相较之下,《抓娃娃》的创作周期较为紧凑,在有限时间内完成制作已属不易。

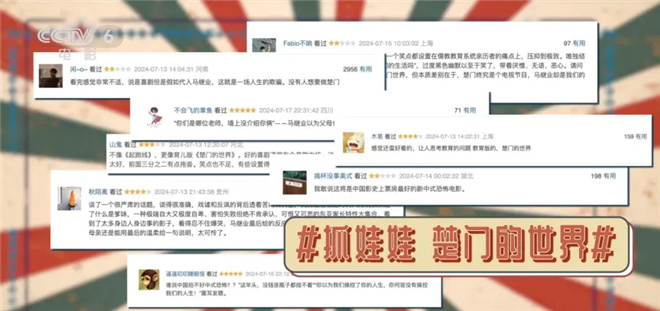

《抓娃娃》在喜剧形式之外,其现实意义同样引发热议。影片通过家庭教育的叙事,促使观众反思教育方式、亲子关系与成长困境。部分观众反馈,作品中某些设定引发不适感,认为其氛围更接近惊悚类型,内核带有深刻的黑色幽默。谭飞指出,该片在探讨教育议题时已实现一定程度的解构,通过轻松形式引导观众思考教育本质。然而在触碰现实议题时,剧情仍显生硬,例如将儿童视为实验对象、以敌对视角对待成长的设定,被认为过于沉重。影片结构与《楚门的世界》存在相似性,但《抓娃娃》的实验对象是亲生子女,这种身份转换加剧了观众的道德焦虑。谭飞建议,若能更深入细腻地呈现现实矛盾,将更易引发广泛共鸣。

《抓娃娃》作为暑期档现象级作品,其成功具有必然性。全明星阵容的加持、深层社会议题的探讨以及对现实生活的精准呈现,共同构成了影片赢得广泛共鸣的关键要素。不过,在喜剧表现力与现实主义深度的平衡方面仍存在优化空间,期待后续创作能在细节打磨与内涵拓展上持续突破,为观众带来更具思想性与艺术价值的观影体验。

最新资讯

- • 胡彦斌被曝新恋情 《天赐的声音》导演为其辟谣 -

- • 《你比星光美丽》难看到许凯挽不回口碑,国产剧的缺点占全了 -

- • 本尼遭男子持刀入室抢劫 歹徒目前已被逮捕 -

- • 韩综《伊甸园》梁浩锡强奸未遂被判刑 曾多次涉案 -

- • 《观心》入围韩国国际短片节最佳导演决赛 -

- • 《密室大逃脱5》官宣谢依霖回归感谢杨幂帮找工作 -

- • 同一天提档又撤档!王俊凯新片《野孩子》官宣取消公映:后期进度原因 -

- • 脸僵成这样,这不是砸自己饭碗吗? -

- • 骂战升级!李坤城妹妹列6大罪状,控诉林靖恩伪造签名夺遗产 -

- • 吴彦祖晒襁褓旧照为女儿庆生:不敢相信已十年了 -

- • 《龙卷风》曝IMAX海报 双子龙卷风袭来势不可挡 -

- • 35岁阚清子被求婚!天浩盛世老板否认是其未婚夫 -

- • 《异人之下》曝特辑 工业化制作让漫画照进现实 -

- • 17位明星大型撕逼,人均180个心眼子,这个综艺简直太刺激 -

- • 于适王影璐甜蜜出逃!《欢迎来到我身边》曝视频 -

- • 《海关战线》路演 张学友动作戏超乎谢霆锋意料 -

- • 贤合庄涉多个特许经营合同纠纷 陈赫仍为品牌管理企业合伙人 -

- • 本色出演!克里斯托弗·里夫幺子加盟滚导《超人》 -

- • 李湘母女回国和王岳伦团聚 王诗龄晒飞机头等舱自拍 -

- • 《默杀》首映:黄明昊获赞 刘昊然被cue《解密》 -