资讯分类

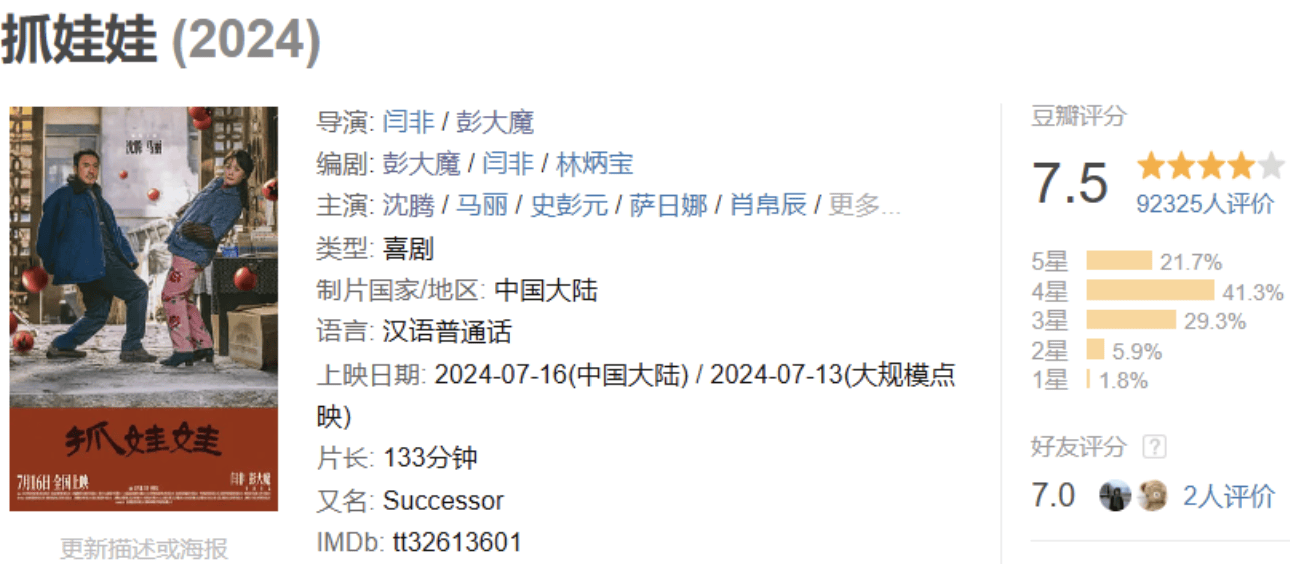

7.5分!资方被狠狠打脸,沈腾马丽又赌对了! -

来源:爱看影院iktv8人气:522更新:2025-09-11 06:51:32

近期,一部全新上映的电影引发广泛关注。截至目前,该影片总票房已突破6亿元大关,其中单日票房更是飙升至2亿元,创下新高。

在沉闷的暑期票房市场中,该片凭借意外爆款的表现成为焦点,令观众惊讶不已。其高票房成绩的根源,仍在于通过戏剧化的荒诞叙事手法,构建了一个蕴含深刻寓意的喜剧故事。

故事初观之下,宛如一场美好而浪漫的幻想:一对身家丰厚的富豪夫妇为激发儿子的求知欲,不惜巨资打造了一个看似贫困的理想化环境,以此引导其走向成功。

有网友感慨道,这部影片虽以规避现实议题的方式呈现,却意外地让观众感到畅快淋漓。尤其当夫妻俩为了维持贫困假象而想尽各种奇招,甚至不惜假扮成“史密斯特工”时,不少观众在电影院里忍俊不禁,笑声此起彼伏。

作品中的某些情节设计不仅限于喜剧效果,更蕴含深层思考。例如,当少年困惑地向父母质问:"你们一家人都勤勉地研读书籍,为何仍陷入贫困?"这一设定并非单纯为了制造笑料,而是通过家庭对话揭示教育与现实之间的复杂关系,引发对社会阶层流动性的思考。

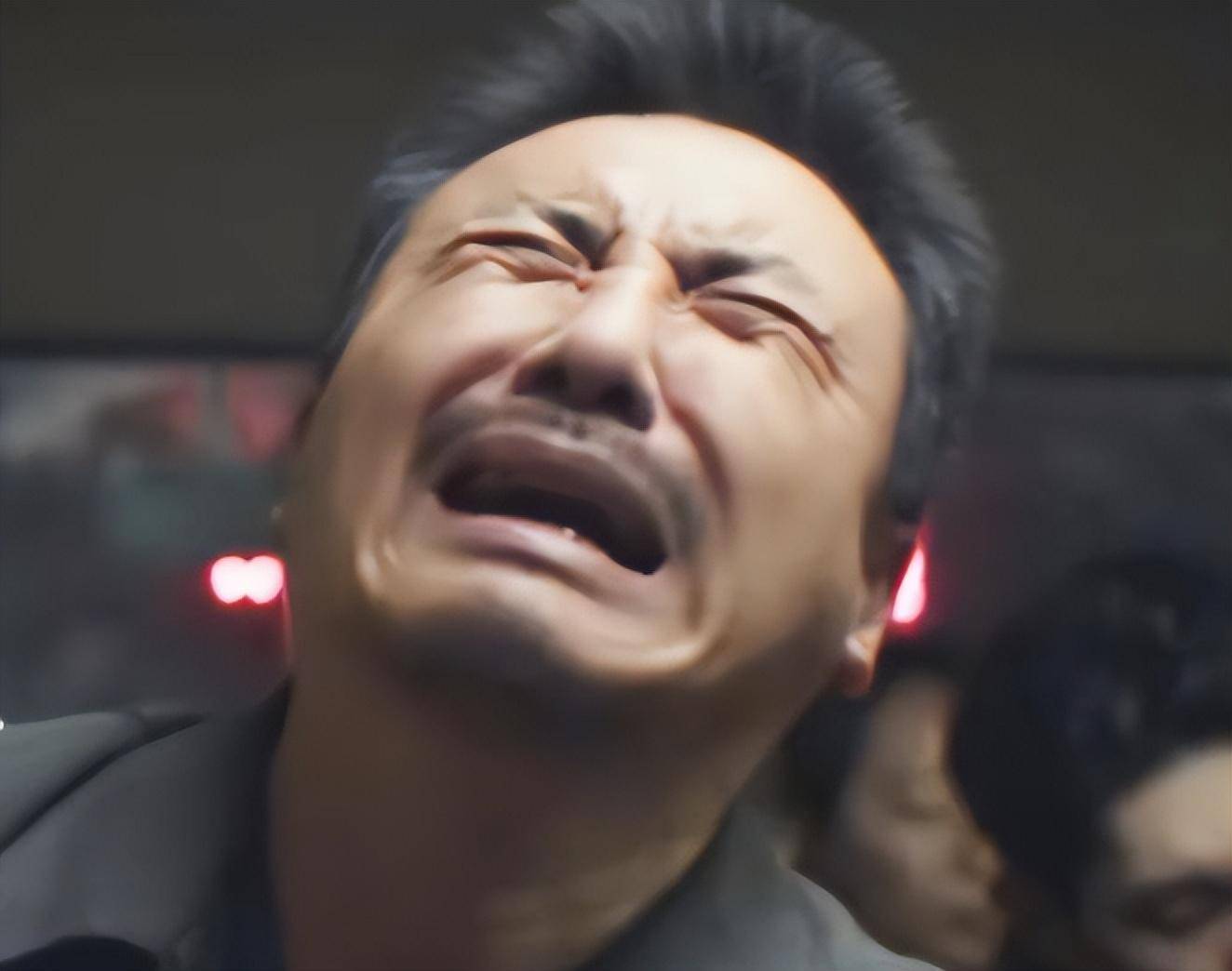

事实上,当时的马丽与沈腾只是刻意摆出认真学习的姿态,为孩子树立榜样,甚至马丽在镜头中已陷入沉睡。这个看似随意的场景却让观众产生深刻联想——生活中那些对自身持续努力存疑、却始终未能收获成果的人,与表面刻苦却缺乏真功夫的群体,或许本质上并无区别。他们的共同点在于,既未真正付出努力,又习惯于借抱怨消解困境。

此外,影片中的儿子展现出令人动容的担当,他独自承担家庭重任,面对父亲破旧的鞋子,始终选择修补而非购置新鞋,体现了节俭持家的品德。

当有人提及那双仍可穿着的鞋子时,这一情节引发了广泛关注。它似乎在暗示我们:若过分强调节俭教育,可能适得其反。因为对自身吝啬的人,往往也难以避免对他人的冷漠,最终自食其果。

培养具备博大胸襟和远大理想的人才,单纯依赖贫困环境的锻炼手段显然缺乏科学性与教育价值。

然而,也有观众认为该影片的贫困描绘令人不适,因其对贫穷的呈现方式过于尖锐和失实,甚至引发部分群体的争议。

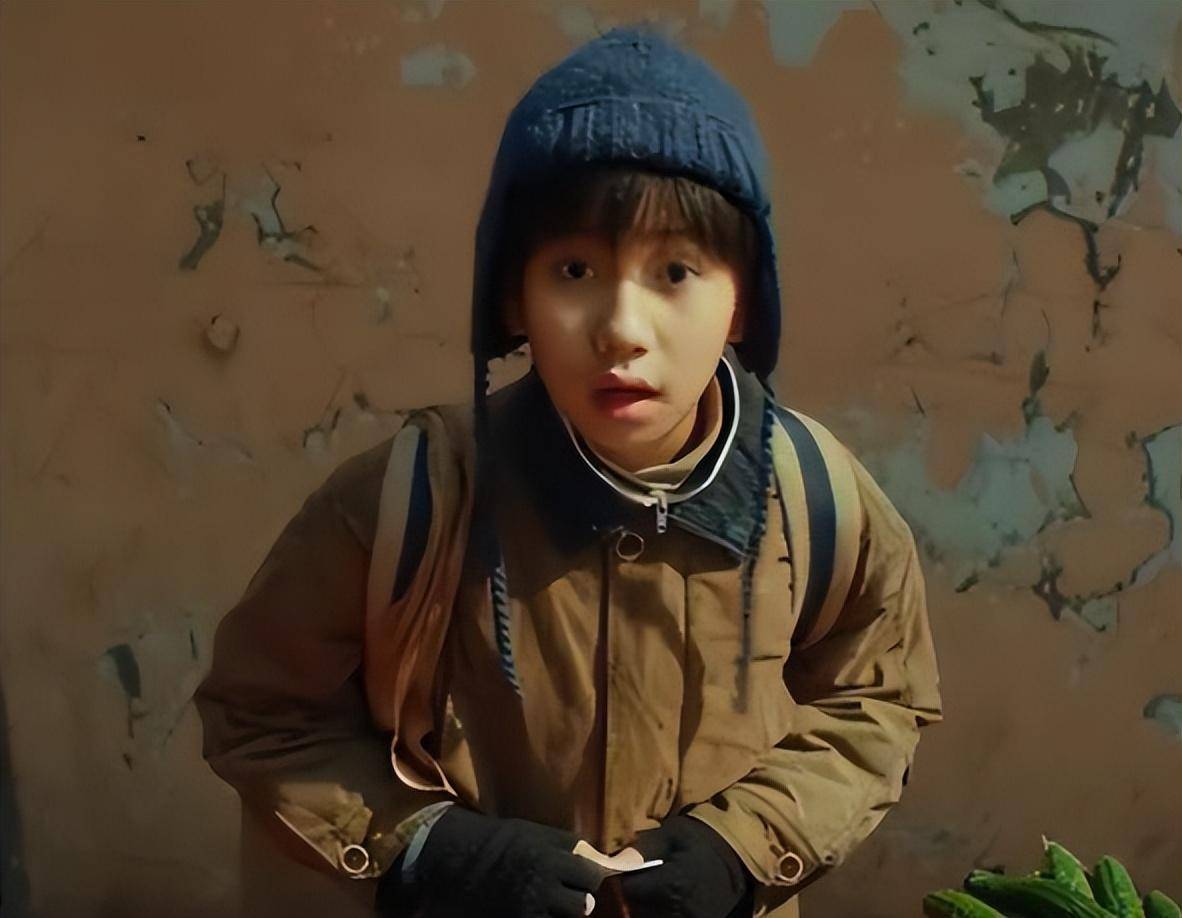

装作贫穷或许可行,但真实的贫穷却令人无法承受。从残破的陶碗、补丁摞补丁的旧布鞋,到斑驳的墙面,每一个细节都在诉说着:在这个物质至上的社会里,贫穷者连立足之地都难以寻觅。

然而,若仅停留在表层叙事的观察层面,实则未能触及影片真正的内核。深入研读网友们的评论与感悟后,方能领悟《穷与富》所蕴含的深刻批判——那些追逐物质表象的富人,恰恰在精神教育层面呈现出令人深思的缺失。

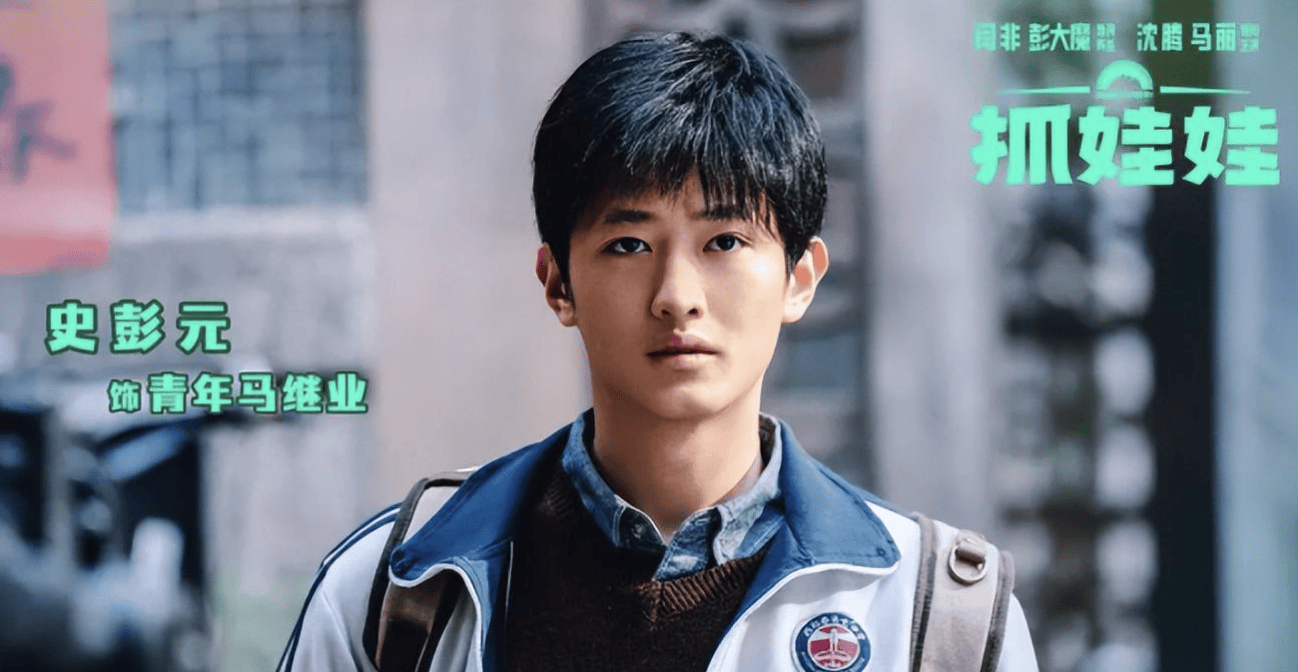

若暂时抛开影片的喜剧元素,这部作品实际上呈现了一种暗黑系童话叙事。值得注意的是,男女主角作为夫妻,他们曾育有一子,但因教育失当导致其发展受限,故而将重心转向次子。这种看似温情的育儿方式背后,实则暗含着对前次失败的补偿心理,仿佛在虚拟世界重启账号,重新开始培养新的希望。

影片中的角色看似是父母精心培育的优渥继承人,实则不过是家族财富传递的附属品。作为亿万富豪之子,他享受着优渥物质条件与教育资源,却始终难以摆脱被利用的本质。当他的成长轨迹未能契合家族期待时,便注定会遭遇与兄长相同的命运——被视作失败的投资而被无情舍弃。这种表面光鲜的亲情关系,实则是建立在利益交换基础上的权谋游戏,父母对他的关注本质是对培养接班人的战略布局。

正是出于对孩子成才的强烈期盼,一些家长采取了扭曲的方式,将"贫穷"异化为一种教育工具,通过严苛手段磨砺孩子,以期实现成长。值得庆幸的是,孩子的开朗性格并非源于家庭环境,而是电影刻意营造的喜剧氛围所赋予的特质。

从现实角度来看,若孩子长期处于这种过度理想化的环境中,其性格可能趋向阴暗。幼年时期的经历会在其心理留下深刻印记,而非如电影所展现的那般美好。

该电影具有深刻的现实意义,其价值在于能够引发观众的深思。在当今社会,仍有许多家长沿用不当的教育方法,殊不知这些方式正在潜移默化地影响着子女的成长轨迹。影片通过真实案例揭示了错误教育观念可能导致的严重后果——孩子在不知不觉中逐渐变得叛逆,而这种现象往往源于家庭教育的偏差。我们期待更多家长能在观看后反思自身的教育模式,从而改善亲子关系,构建更健康的成长环境。

最新资讯

- • 《蛟龙行动》发布出征图并官宣新成员 段奕宏张涵予李晨王俊凯加盟出演 -

- • 笑果曾多次起诉网友使用House剧本拍视频 网友被判赔 -

- • TVB又一大制作剧集开机!力捧小生演双重人格干探,或年底播出 -

- • 台媒称徐怀钰内地录节目遭霸凌 是《浪姐4》对不起徐怀钰 -

- • 玫瑰的故事:花瓶种葱这个暗喻妙极了,这就是方协文黄亦玫的结局 -

- • 曲婉婷2套房产起拍价450万元 尚无人出价 -

- • 只是不恰当比喻?脱口秀演员道歉,被无限期停演 -

- • 《假如,我是这世上最爱你的人》曝先导海报 佟丽娅黄明昊首次合作演福利院姐弟 -

- • 《晓朝夕》首播,焉栩嘉哈妮克孜主演,无限复生,古装甜宠剧 -

- • 刘丹聊孙女小糯米笑容满面 被问及杨幂避而不提 -

- • 张艺谋将执导电影版《三体》 已进入前期筹备阶段 -

- • 李小璐疑回应持股公司成老赖:欲加之罪何患无辞 -

- • 沈腾马丽爆笑回归!《接班人计划》定档7月18日 -

- • 小S分享女儿许老三给自己画的母亲节卡片 调侃称一头雾水 -

- • 网友将蔡少芬徐怀钰作比较 蔡少芬回应:你真的在鼓励我? -

- • “海上电影沙龙”举行 郑大圣鼓励繁荣海派电影 -

- • 王宝强晒与任贤齐演唱会合影 称兄弟永远支持永远爱你 -

- • 《二十二》导演新片首映 让安宁疗护被更多人看到 -

- • 汪小菲飞台湾为儿子庆生 儿女罕正脸出镜神似爸爸妈妈 -

- • 戚薇曝女儿对弟弟出生的态度 从超级期待到常常吃醋 -