资讯分类

导演刘智海解读《出发》:24岁毛泽东暑期研学之旅 -

来源:爱看影院iktv8人气:869更新:2025-09-11 09:08:33

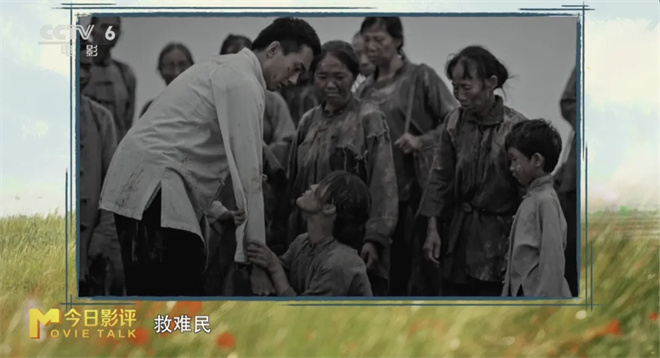

电影《出发》以美国记者埃德加·斯诺对毛泽东的采访作为叙事起点与终点,聚焦1917年即将师范毕业的毛泽东与学长萧子升的青年时代。二人选择以徒步方式遍访中国各地,历时一个暑期穿越五个县城,在与学子交流、探访寺庙、应对马帮、结识师长的过程中,亲身经历军阀混战、救助难民等现实困境,深刻观察社会百态。这段充满探索精神的旅程,成为青年毛泽东思考中国社会出路的重要契机,为他日后探寻救国救民之道埋下思想伏笔。

本期节目有幸邀请到导演刘智海,共同探讨电影《出发》的创作与意义。

影片开篇,毛泽东与萧子升在告别师长时吟诵"修学好古,实事求是",洋溢着青春激情;待他们历经五县考察、洞察民间疾苦后,语重心长地提出"欲动天下者,当动天下之心",体现了更为深邃的哲思。

当前中国人对毛泽东的固有形象认知主要源于他1920年以后的历史形象,而1917年时年仅24岁的毛泽东则展现出截然不同的风貌。当时他身着西装,眉目英挺,面容清秀,透着青涩的少年气与昂扬的生机,那份意气风发的姿态和充满浪漫气质的个人魅力,与后来人们熟悉的革命领袖形象形成鲜明对比。

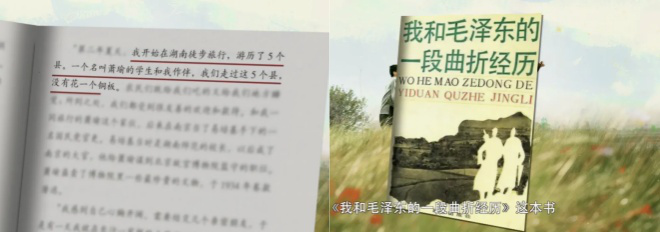

晓丽询问:从他们踏上旅程的第一天,到游历五个县城返回,这趟旅途如何塑造毛泽东24岁时的青年形象?刘智海回应:创作始终以真实史料为基础,综合参考了斯诺关于毛泽东的访谈记录、萧子升在60年代所著的《我和毛泽东的一段曲折经历》,以及各地县志中对此次旅行的详细记载。这些资料共同展现了毛泽东在动荡年代中,以书生意气挥斥方遒的青年风采,以及他积极探寻救国救民之道的精神追求。

旅程结束后,毛泽东致信其师黎锦熙,信中提及“今吾以大本大源为号召,天下之心其有不动者乎”。

晓丽问道:“在您看来,通过这一次的游历,有什么东西镌刻在青年毛泽东的心中?”刘智海回答:“起初,毛泽东与同学们从学校出发时,怀揣着理想主义的情怀亲近自然,如在河边畅游、在海岛露宿等。随着对底层民众疾苦、军阀与村霸的压迫以及与高僧的对话有了切身体验,毛泽东对‘大本大源’的内涵及其救国之道形成了更加深刻而独特的认知。”

影片通过细腻的山水意境描绘与诗意表达,将“水”这一核心意象贯穿始终。湖水的静谧、江流的奔涌、细雨的朦胧以及溪水的灵动,各自呈现出独特的美学特征,共同构建出《出发》中富有层次的水系意象体系。导演以“水”为精神纽带,赋予其贯穿全片的象征意义,使自然景观与人文情怀实现深度融合。

晓丽询问在影片创作中如何处理“水”这一意象时,刘智海表示毛泽东与水有着深刻的关联。从生活层面来看,主席晚年仍保持着对水的亲近,81岁高龄依然畅游长江;在哲学维度上,“上善若水”的理念与毛泽东诗词中频繁出现的水元素相呼应;而在政治语境中,“水能载舟,亦能覆舟”的古训则象征着人民群众的力量。他强调电影的本质在于影像美学,希望通过银幕展现中国传统文化的审美价值,因此将山水意境与影像创作相结合,引导观众在观影视觉体验中感知历史与文化的深层内涵。

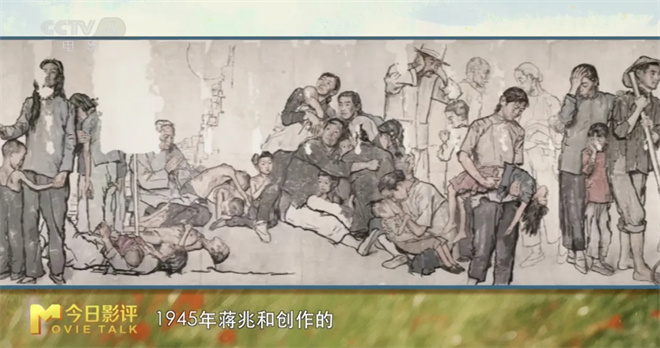

影片结尾处,毛泽东缓步走向一片滩涂,镜头缓缓跟随其身影,而逃荒人群与流离失所的百姓在其身旁疾驰而过。在展现这幅"流民图"后,片名"出发"再度显现。晓丽问道:您为何在影片首尾两次呈现"出发"这一意象?其中蕴含着怎样的深意?刘智海回应道:影片中首次出现的"出发"是作为片名,象征着毛泽东与同窗共赴旅途的起点;而片尾的"出发"则与"流民图"相呼应。我们受到1945年蒋兆和创作的《流民图》启发,以这一画面收尾,寓意毛泽东开始追寻救国救民的根本之路,象征着新的征程与持续探索。

暑期如约而至,恰逢青年学子游学研学的黄金季。百年前,24岁的毛泽东与同窗结伴踏上征程,跨越千里追寻真理之光,探求救国救民之道;百年后,我们当以务实的态度赓续先辈精神血脉,沿着革命先驱的足迹继续前行,将真理追求与家国情怀融入新时代的实践征程。

最新资讯

- • 龚琳娜谈《乘风2023》合作:融合要放下自己的习惯 -

- • 《魔法坏女巫》提档!躲过迪士尼又遇《角斗士2》 -

- • 人形测谎仪再度启程!《扑克脸》第二季开始拍摄 -

- • 莫文蔚《声生》深情献唱 黑丝高跟性感妩媚美腿抢镜 -

- • 刘雅瑟晒龚琳娜送的签名专辑:被你的个人魅力感染 -

- • 与木村拓哉相约巴黎!《东京大饭店》剧场版曝预告 -

- • 赵露思回应角色争议:开始不完美才能看到改变 -

- • 连环杀人犯猫鼠游戏开始!沙马兰《陷阱》曝预告 -

- • 好离谱!王源妈妈看演唱会被拦门外,对保说“我是王源他妈” -

- • 向太郭碧婷现身杭州游乐场,陪小朋友玩耍聊不停 -

- • 电影频道七月人物·谢霆锋:真打会超越电影特效 -

- • 洪欣张丹峰合体直播,当着10万观众的面秀恩爱,夫妻二人和好如初 -

- • 黑木华《互帮互助》曝预告 《消初》导演继承执导 -

- • 2024上半年票房239.02亿 《周处除三害》后劲强 -

- • 杨迪小号曝光,相恋16年女友疑似男性,更多蛛丝马迹被扒 -

- • 小黄人、死侍、金刚狼...7月外片谁最值得一看? -

- • 赵本山女儿举行婚礼答谢宴,新郎婚服不到400元,新娘发福超明显 -

- • 喝着果汁杀人!韩剧《无路可逃》发布许光汉剧照 -

- • 主创重聚开普敦!《海贼王2》开拍 还有三人回归 -

- • 刘浩存低调现身五月天演唱会 笑容甜美温柔可人 -