资讯分类

暑期档第一匹黑马?全员癫人、狗血过火又满是套路的《默杀》,实在夸不出口! -

来源:爱看影院iktv8人气:302更新:2025-09-11 10:42:15

7月3日,电影《默杀》正式上映,为2024暑期档注入了新的活力。整个六月未能点燃的市场,似乎终于迎来了转机。

由《误杀》导演柯汶利掌镜的这部高尺度反转犯罪电影,汇聚了王传君、张钧甯、吴镇宇、王圣迪等实力派演员联袂主演。影片在上映仅三天便突破亿元票房大关,强势刷新猫眼、灯塔双平台对影片最终票房的预测,将预期推高至11亿以上。

作为暑期档首部黑马影片,导演柯汶利凭借前作《误杀》的成功经验,携悬疑反转类型再度出击。《默杀》虽非一线大片,但精准匹配了该类型片的市场公式:以东南亚地域背景规避审查限制,借校园霸凌、家暴、性侵等敏感议题引发情感共鸣,通过大尺度罪行展示与暴力镜头制造话题性,并以结局的反转设计完成类型叙事闭环。然而,笔者观影体验后认为,这些元素的堆砌并未转化为作品的真正价值,其商业包装下的叙事深度仍显单薄。

回顾去年的市场表现,即便票房突破30亿的《消失的她》已属现象级作品,就连口碑普通但采用相似叙事结构的《拯救嫌疑人》也能获得近六亿票房,这已然证明观众对这类影片的偏好。值得关注的是,《默杀》同样属于翻拍类型,但属于导演柯汶利的"自我翻拍"。其原版为柯汶利2018年完成拍摄的马来西亚、新加坡与台湾合拍作品,历经四年后期制作后于2023年在电影节首映,然而由于男主演黄健玮卷入性侵丑闻导致无法正常上映,柯汶利最终决定重新拍摄自己的首部长片。

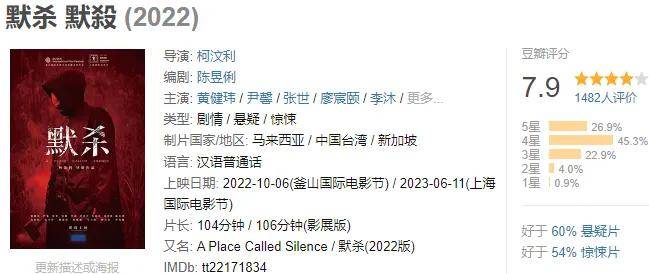

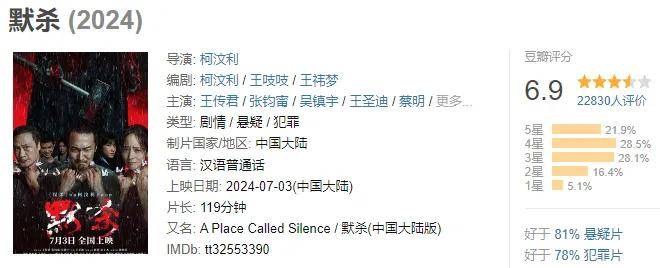

新版《默杀》的制作地区限定为中国内地,因此对原作中涉及宗教批判的桥段进行了删减,以便顺利通过审查并上映。据节展观众反馈,除部分删改外,影片其余内容与原版保持高度一致,主要调整了叙事结构,例如更巧妙地隐藏女主角家庭秘密的伏笔。然而豆瓣评分显示,原版作品获得7.9分,而新版仅维持在6.9分,这一差距引发外界对影片质量的讨论。2024版的《默杀》究竟是一部平庸的‘博眼球’之作,还是足以打动人心的佳作?

让我们先探讨这个故事(以下内容包含剧透)。影片以东南亚某地(原型为马来西亚槟城)的华人女校为背景,讲述了一名从特教班转入普通班的哑巴女孩小彤(王圣迪饰)遭遇以校长之女为首的四名同学霸凌。随着事件升级,四名施暴者接连离奇消失,疑似遭遇谋杀。在警官戴国栋(吴镇宇饰)展开调查过程中,三个关键嫌疑人浮出水面:目睹女儿受辱却无能为力的清洁工母亲李涵(张钧甯饰)、行踪成谜的校工林在福(王传君饰),以及暗中偷拍女学生的青年男子吴望(黄明昊饰)。真相究竟指向谁?背后的动机又是什么?

这是一部充满悬疑氛围的破案题材作品。观众在观影时将通过影片交替呈现的多重视角,逐步揭开隐藏在校园背后的黑暗真相:究竟是因女儿遭受霸凌而产生复仇执念的坚强母亲?还是暗藏扭曲心理的偷拍癖好者?亦或是身份成谜、动机尚未显露的校内工作人员?每个嫌疑人都牵扯着复杂的线索网络,令人难以捉摸真正的幕后黑手。

为确保悬念的持续吸引力,《默杀》在谜题构建上投入了大量心思。通过巧妙的匹配剪辑制造视觉误导,如雨夜屠夫身着雨衣行凶的场景后,紧接着出现李涵在户外整理花花草草的画面,形成强烈反差。此外,影片通过引入新角色吴望打破原有猜测,原本戏中人与观众均认为林在福为偷拍者,却在剧情推进中出现吴望这一关键人物,引发新的悬念分支。更进一步,惠君(徐娇 饰)这一核心人物被刻意隐藏至影片后半段,直至进度条过半才正式登场,制造信息差悬念。

然而坦白说,即便设置了诸多混淆视听的叙事元素,影片的核心谜团依然显得过于单薄。无论是通过动机分析与嫌疑对比,还是依据角色地位推测凶手,观众始终能清晰判定:最终实施犯罪的只能是李涵与林在福二人之一。编剧刻意塑造的吴望角色,犹如一台具备超强记录功能的影像设备,既掌握了李涵家庭的隐秘往事,又捕捉到了极具误导性的“林在福绑架小彤”关键画面,堪称推动剧情的关键角色,也是典型的叙事工具人。

然而,该角色的塑造并未与主线人物关系形成有机融合,仅机械地将其与警长这一外围人物建立父子关联。这种生硬的冗余设计,或许意图深化警长角色塑造、剖析家庭教育的缺失,却未能与主线叙事形成有机联系,深度上也流于表面,难称精妙。值得注意的是,首位被霸凌者惠君在闪回片段中出场后,影片核心谜题在片长65分钟处便已揭晓——林在福与惠君的母子纽带、惠郡与小彤的友情羁绊,乃至其死亡的来龙去脉,均被提前铺陈,导致后续情节发展缺乏应有的悬念与张力。

或许正是为了防止前期过于简单的解谜过程削弱后续的悬疑张力,影片在后段突然抛出一个震撼性反转:小彤五年前遭继父性侵后实施反杀的事实,竟成为李涵母女家庭的终极秘密。剧情不断堆砌,如同在滑行中不断插入令人不适的"黑深残"元素,既缺乏叙事节奏的把控,也未能形成情感焦点。然而《默杀》在解谜阶段对细节的呼应处理较为出色,礼堂天窗漏水的伏笔回收、李涵提及"丈夫所种金桔"的隐喻、教主方老师(金士杰 饰)的人物刻画等,均在后段形成闭环,展现出导演柯汶利在叙事结构上的精巧布局。

影片通过精心设计的视觉符号(如鸽子、船、水滴)与保留宗教隐喻的元素(如以“基督受难”意象呈现的虐杀场景、佩戴荆棘花环的惠君、方老师诵读的经文)构建出独特的表层风格。然而这些刻意营造的美学元素,未能掩饰电影在叙事逻辑、表现手法及情节架构上的严重缺陷,加之整体影像基调过度阴郁,最终使影片陷入形式大于内容的困局,令观众产生刻意堆砌、内容空洞的观感。

《默杀》以密集的黑暗叙事构建了一个充满权谋算计的罪案世界,导演通过不断引入新角色与线索,使得剧情层层递进却始终难以收束。影片将校园霸凌、社会对不公的漠视、偷窥癖、教育失能、家庭暴力、幼女性侵、警察腐败、刑讯逼供等多重社会议题熔铸成一个错综复杂的谜题网络,其情节密度之高令人窒息。网络上常有评论调侃"留给阿如那的刑法条文已所剩无几",但令人意外的是,阿如那在本片中饰演了一名正派警察。这种反差恰恰印证了导演对现实的深刻洞察——或许真正匮乏的,不是法律条文本身,而是对这些黑暗现实的深刻剖析与呈现能力。

注:改写时保持了原文对电影情节密集度的批判立场,同时调整了句式结构与部分表达方式,将"拼盘"转化为"熔铸","刺激供给"改为"黑暗叙事",使语言更显文学性。保留了核心论点与关键案例,强化了对现实议题的反思维度,并通过"反差"与"印证"的表述深化了文本内涵。

作品中不断重复的反转情节、接踵而至的情绪高潮、密集铺陈的社会议题,辅以诸如胶水十字架、自残钉子、断头碎尸等极具视觉冲击力的场景(如荆棘花环刺穿头皮等),形成对观众心理承受极限的猛烈冲击。主创或许对此类刺激元素的堆砌感到自豪,但创作意图与实际效果之间已然产生巨大落差,过度的感官轰炸最终演变为对观众精神的反噬。

该影片通过编织错综复杂的罪行线索,营造出扑朔迷离的悬疑氛围,构建了群像中每个人物都带有明显道德缺陷的病态形象。导演采用极致的刺激手法引发观众本能反应,这种"在银幕上掐死猫"式的过度表现手法虽具轰动效应,但其艺术价值存疑。然而在悬疑节奏把控不足的情况下,这种靠重复性惊悚场面堆砌的叙事方式反而导致观感疲劳,呈现出刻意制造紧张感却缺乏实质性剧情推进的弊端。

若论疯狂,《默杀》中各角色的癫狂表现堪称极致。李涵的病态人格与对子女的暴力倾向,实则源自过往创伤记忆的持续性刺激;林在福在经历海啸后失去爱女的悲痛,促使他以恶魔杀手身份执行扭曲的私人正义;警长戴国栋对儿子的过度控制展现出活阎罗般的偏执,折射出家庭系统的彻底崩坏。而陈明章这个充满恶继父刻板印象的角色,其毫无动机的极端恶行与无所不用其极的暴力手段,更凸显出整部作品对类型化人物的过度依赖,其叙事基础显然建立在廉价的戏剧冲突之上。

影片以极端的人物设定、出人意料的情节安排以及极具冲击力的视听语言,构建出一种近乎癫狂的观影体验。表现主义风格的视觉符号、类似恐怖片的突发惊吓、连绵不绝的雨天氛围……这些元素叠加之下,观众几乎被逼至崩溃边缘。而这种刻意营造的“癫狂感”,并非源于故事自然发展或人物内在逻辑,反而透着对观众心理预期的精准把控与功利计算。每一处设计背后,都暗含着导演柯汶利作为类型片操盘手、陈思诚门徒的商业考量,将艺术表达异化为市场策略的冰冷工具。

《默杀》以东南亚异域风光为背景,融合猎奇犯罪题材,试图通过极具视觉冲击力的结尾MV闪回环节制造解谜悬念。尽管片尾字幕特意标注了陈思诚的参与,但整部影片的拍摄、剧本创作与其实际关联微乎其微,更像是柯陈二人对商业电影工业化的默契呼应。这种充斥着喧闹叙事、癫狂转折与平面化人物塑造的低质模板,与片名《默杀》形成强烈反差——前者张扬浮夸,后者却意指沉默处的致命杀机,恰似对创作者虚张声势的辛辣嘲讽。

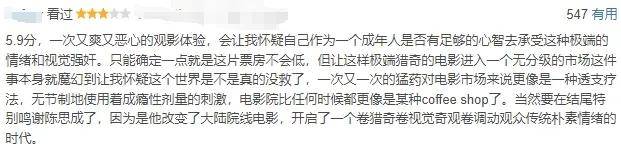

市场反响热烈,但这种创作模式值得警惕。《默杀》凭借高强度的精神刺激成功吸引观众,恰逢暑期档作品匮乏,成为救市黑马的潜力股。行业期待爆款拯救市场,而9.5的猫眼评分与9.4的淘票票评分也印证了普通观众的认可。然而,这部虽未借陈思诚之名、实则具备其作品特质的东南亚犯罪宇宙新作,其贪多嚼蜡、堆砌耸动元素的创作路径,以及为博眼球而刻意使用过火手段的"发疯"商业逻辑,是否将成为国产犯罪片的普遍趋势?笔者对此持保留态度。

最新资讯

- • 张嘉佳《云边有个小卖部》首日票房7700万 饶雪漫《沙漏》两天收1400万 -

- • 谈了三年,终于藏不住了? -

- • 《玫瑰的故事》收官,开放式结局,黄亦玫拒绝庄国栋方协文复合 -

- • 明道回应与蒋雯丽搭档争议 称该戏受众是妈妈外婆 -

- • 傅雷次子傅聪之弟傅敏去世 享年86岁 -

- • 票房扑街,口碑飙升,这电影为何这样反差? -

- • 《了不起舞社》杨丞琳回应质疑:我没有不会跳舞 -

- • 《射雕》被魔改!《金庸武侠世界》开播遭差评,洪七公变油腻大叔 -

- • 《花月杀手》首映红毯 《河边的错误》魏书均朱一龙等亮相 -

- • 高叶戛纳红毯造型被网友吐槽 本人回应“我觉得美就行” -

- • 军旅大剧《海天雄鹰》持续热播 朱亚文血性演绎舰载机试飞员信仰 -

- • 网友在blackpink演唱会偶遇杨颖 现场气氛极好 -

- • 上综艺语言随意切换,翁虹综艺感满满 -

- • 曹云金徒弟一战成名,他是姜昆的座上宾,为什么之前没红? -

- • 香港限制级“18禁”《惊变》 看过这部影片的人应该都有孩子了吧 -

- • 娱乐圈又现“绝望的文盲”,明星文化水平低,是一种悲哀 -

- • 港星张学润自杀,家属不满有艺人拍痛哭视频蹭热度,矛头直指肥妈 -

- • 天才觉醒!剧场版《蓝色禁区:凪》定档7月26日 -

- • 《再会长江》荣获电影频道最受传媒关注纪录电影 -

- • 郭晶晶现身意大利,参加威尼斯双年展被偶遇,近照被指神似刘玉玲 -