资讯分类

小慧君事件后,她的黄谣洗不白了 -

来源:爱看影院iktv8人气:467更新:2025-09-11 11:06:49

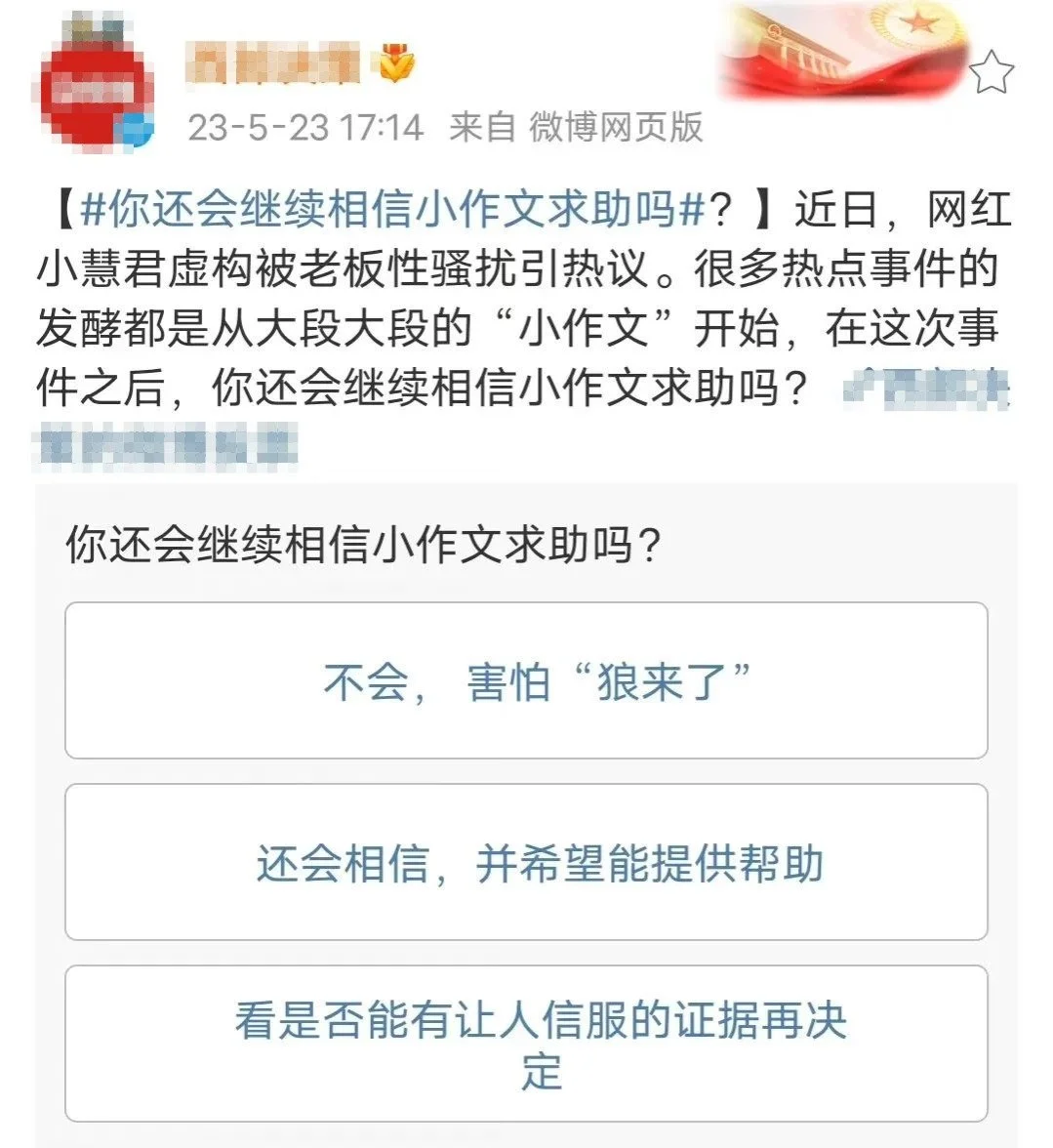

近期互联网接连曝出两起引人关注的事件:好利来"二公子"罗成遭遇网络谣言困扰,抖音网红@小慧君则被曝出通过指控MCN老板性骚扰来寻求解约。值得注意的是,这两起事件中受害者均为男性,与以往常见的女性受害者形成鲜明对比。舆论场迅速沸腾,部分人趁机甩锅,将矛头指向女性的"小作文",甚至喊出"再也不信小仙女们的小作文了"的口号,更有网民发起投票质疑此类行为是否构成新型的"狼来了"骗局。

信息在传播过程中不断循环往复,熟悉的运作模式再次将我们引入谣言的恶性漩涡。

想证明自己单身,竟陷"罗成乌龙"风波?梳理这起闹得沸沸扬扬的事件前,先为不熟悉的朋友还原人物背景。作为全国知名的连锁甜品品牌好利来,其创始人罗成的二儿子同样备受关注,这位年轻人近期因某些误会引发热议。

与那些热衷于展示奢华生活或进行金融投资的富二代不同,罗成都更倾向于在短视频平台上分享生活。他不仅记录自己的社交恐惧症日常,还时常展现与工作室伙伴的趣味互动。例如,他会主动协助同事抢购演出门票,也会在生日当天被团队成员‘整蛊’,甚至在遇到同样社恐的司机时,表现得比对方还要局促不安。

面容俊朗、挥金如土,这位老板在管理团队时始终秉持亲民作风,举手投足间尽显生活化魅力,如此不拘一格的人设令其迅速积累了大量忠实粉丝。

如今,罗成已拥有280万粉丝,账号一度活跃热闹。然而,近日一则传闻悄然流传,称他暗中与一位女网红相恋。查看该女生主页后,发现两人互动频繁,动态高度重合。其微博动态中,多达七成的帖子均为罗成内容,情话连发不断。

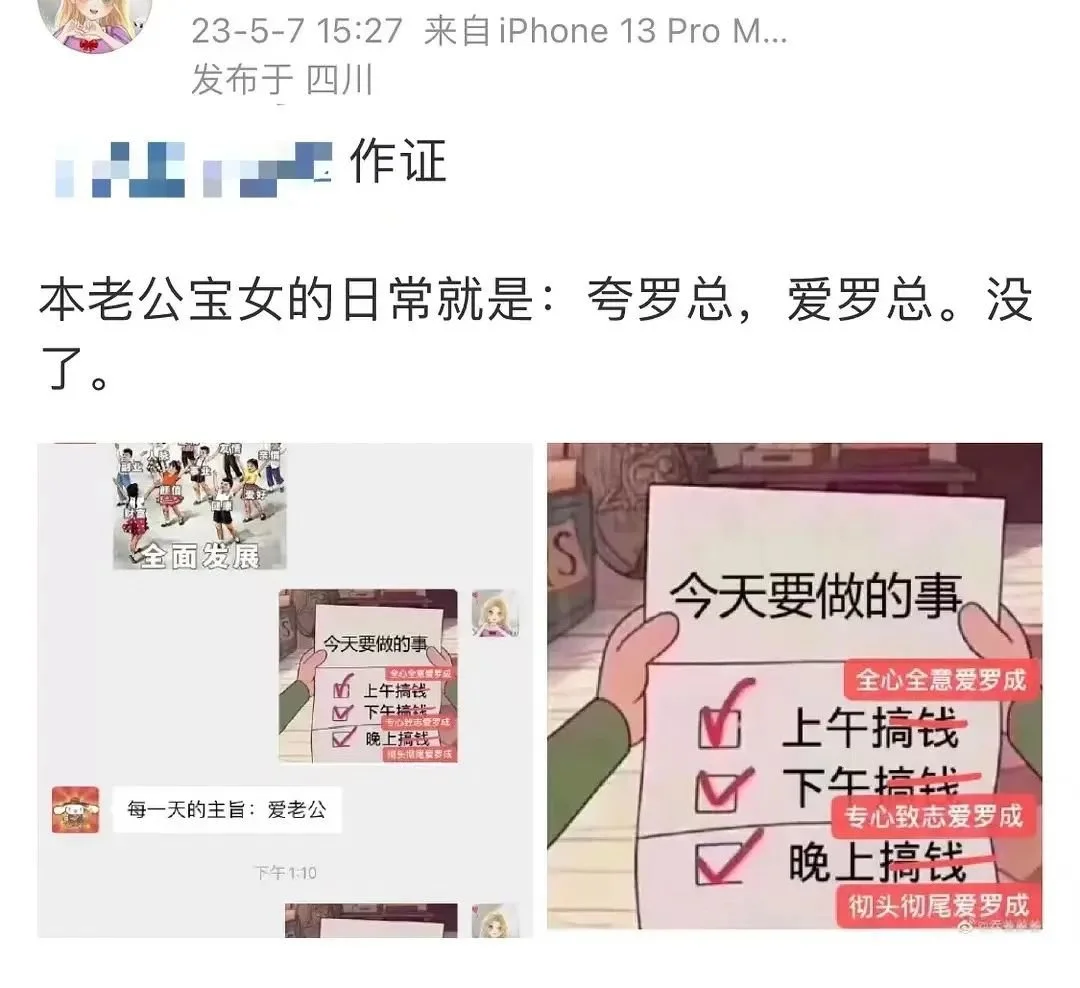

有时我会分享一些相关的聊天记录,其中明确展示了“专心致志爱罗成”这一关键信息。

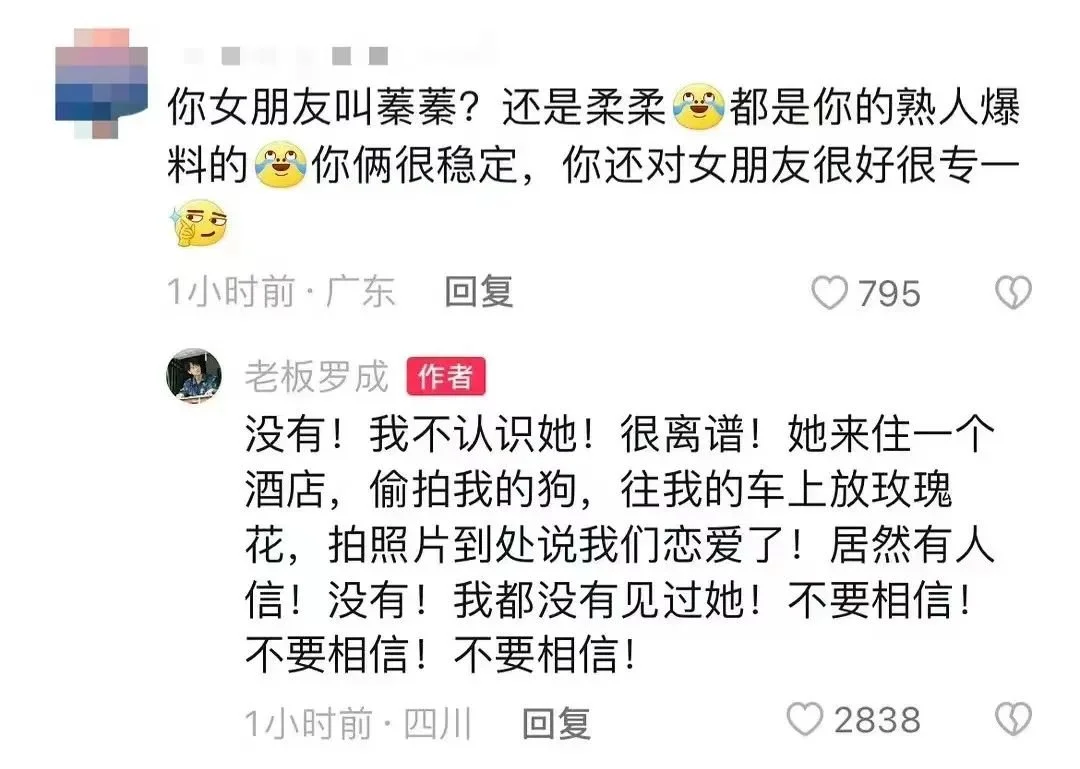

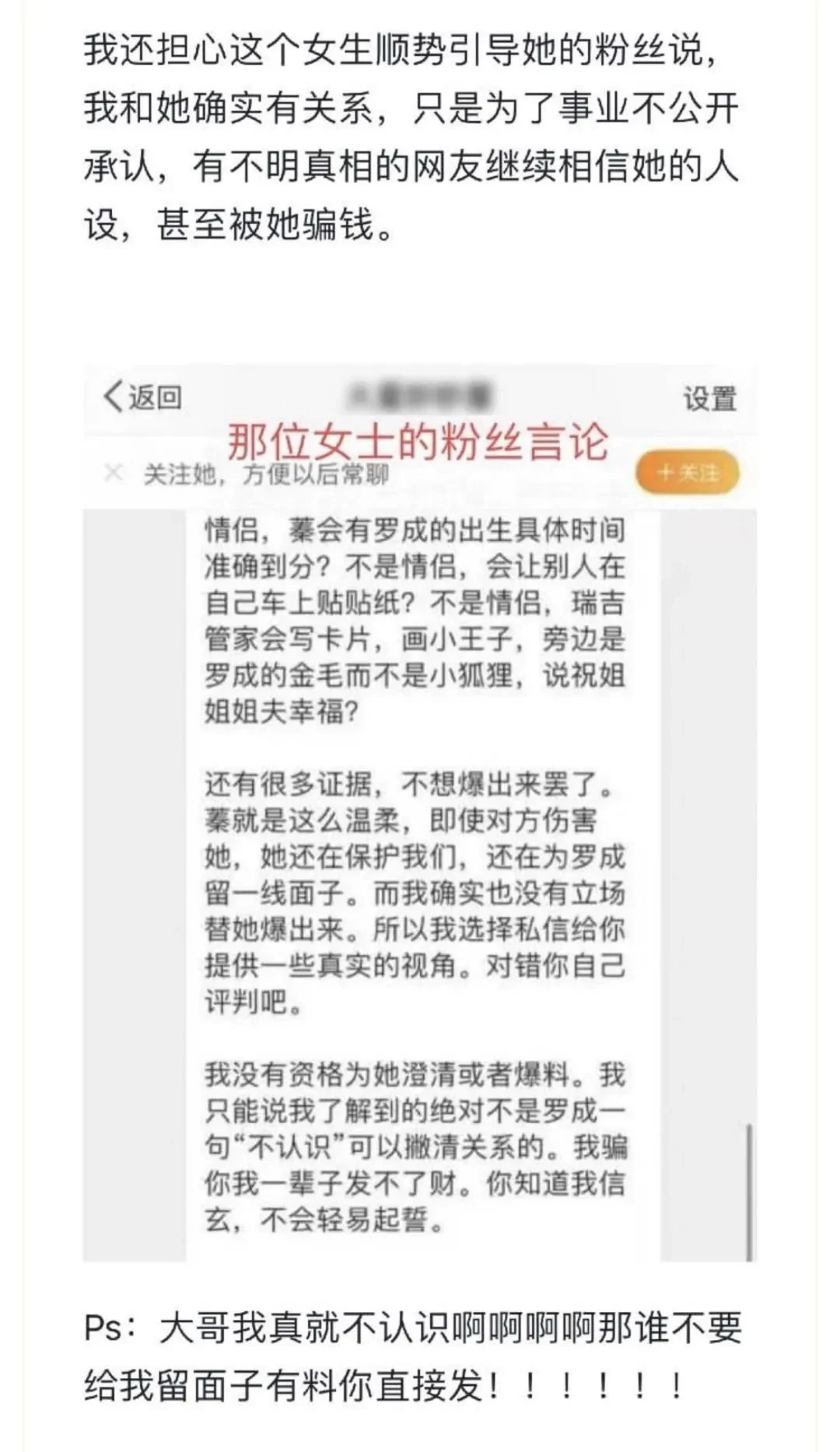

当被质疑感情状况时,罗成迅速回应澄清,一边强调自身危机意识,一边私下展示甜蜜互动。随着事态逐渐发酵,订婚传闻不断涌现,不少粉丝在评论区呼吁官方确认。部分网友认为这属于典型的梦女文学,毕竟双方尚未公布合照证据,但女方随后晒出同款车型和宠物犬,看似给出了实质性佐证。#罗成未婚妻#话题由此登上热搜,罗成本人随即在微博发布与员工的聊天记录,称“情况很离谱”“纯属谣言,请勿轻信”;同时在抖音平台直接辟谣,明确表示目前并无恋爱关系,也不认识相关人士。

一只狗遭到了秘密拍摄,酒店则被持续监控,而玫瑰花却是她暗中放置的。

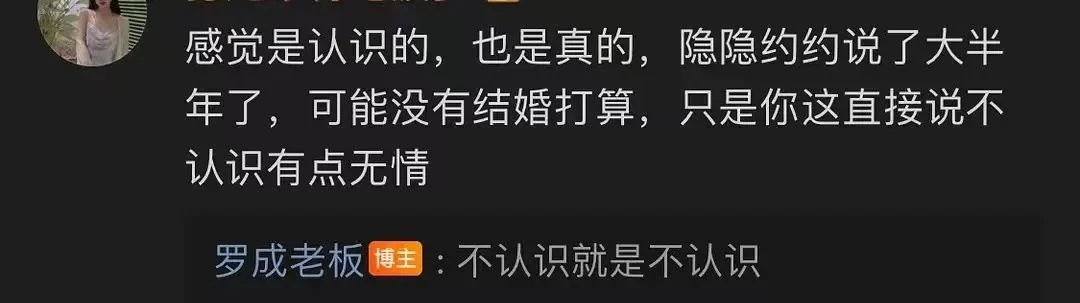

然而,此次澄清并未取得显著效果。社交平台上仍有不少人对两人关系存疑,揣测其为恋爱关系或非正式情侣,甚至直接对罗成贴上“无情”的标签。

故事发展到目前阶段,仍停留在网红之间模糊的传闻层面,但随着女方方的举动愈发激进,局势已逐渐失控。据相关爆料显示,该女子刻意虚构与罗成的恋爱关系,实则是为了推广其情感课程并实施诈骗行为。有消息称,她甚至以所谓玄学名义行骗,单笔交易金额最高可达数万元。这一行为被揭露为利用罗成进行诈骗的惯常手段。

若涉及法律问题,这已超出普通绯闻范畴。为避免潜在法律风险,罗成随即发布长文进行澄清,明确表示与传闻中的对象并无婚约关系,亦非所谓炮友,两人甚至未曾相识。

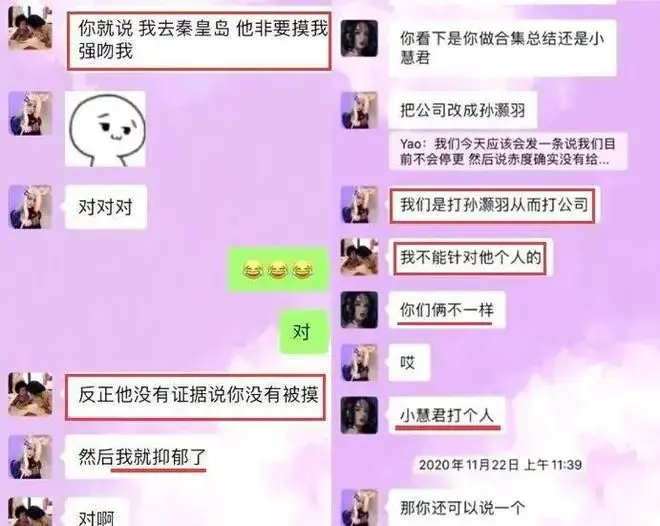

他痛苦地描述着反复自证的困境:“你如何证明自己未曾做过某事?这实在太难了。”同样陷入舆论风暴的赤度传媒创始人孙灏羽,在2020年11月遭遇了更严峻的挑战。当时博主@小慧君发布视频指控公司存在霸王条款,并称遭到了老板的性骚扰,最终被逼患上抑郁症。该视频迅速引发广泛关注,随后@小慧君的同事@巧乐兹夫妇亦公开支持,列举了孙灏羽多项不当行为。短时间内,孙灏羽的声誉受损严重,公司四分之三员工离职,业务几乎陷入瘫痪。然而事态转折发生在不久之后——有证据显示@小慧君与@巧乐兹夫妇曾伪造性骚扰情节,虚构时间地点细节,其真实目的竟是为了免除违约金而解除合同。

在诸多证据浮出水面后,公众最终意识到孙灏羽才是被错误牵连的一方。随着小慧君接受法律制裁、抖音账号遭封禁,网络舆论呈现出复杂态势——有人称赞处理得当,也有人开始反思谣言对无辜者的毁灭性影响。值得注意的是,罗成与孙灏羽均在社交媒体上经历了舆论的二次审视。有网友戏谑道:“罗成故意为之,频繁露面又怎会无缘无故被卷入纠纷?”而针对孙灏羽,则有声音质疑:“不过是内部矛盾,男老板未必清白。”令人玩味的是,这种看似对立的舆论导向,竟与此前某些舆论场景如出一辙。

关于性别转换话题的讨论中,部分言论试图澄清却未得到广泛关注。例如,有人表示"优质男性通常不会频繁现身以吸引异性",也有观点质疑"苍蝇不叮无缝的蛋,也许你们之间存在某种暧昧关系",更有评论调侃"让子弹再飞一会儿,或许他正因与他人存在不清不楚的关系而被曝光"。

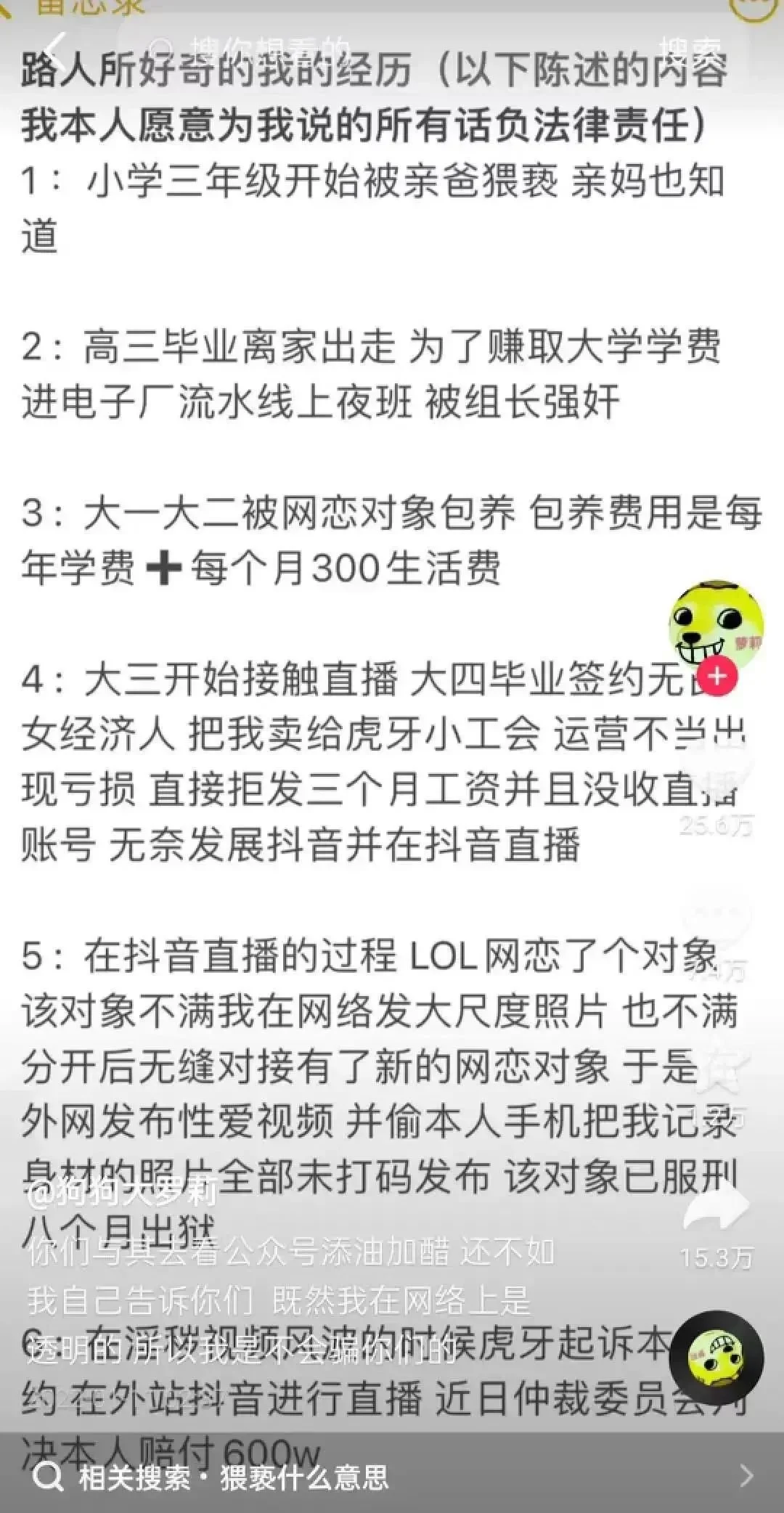

成百上千的点赞量背后,隐藏着对罗成的负面猜测。但理性观察者不难发现,这种针对个人的质疑本质是“受害者有罪论”的变种形式。因为罗成通过一篇长文成功澄清事实,甚至获得大量同情支持,若发生在女性身上,往往需要无数篇声明才能洗清污名。试想,曾有百万网红因卖煎饼登上热搜,其人生经历印证了“女性的美貌难以独自承受舆论风暴”的现实。从被亲生父亲猥亵到高中打工遭遇性侵,从网恋对象泄露私密影像到被平台解约背负六百万违约金,这些叠加的困境揭示了性别在舆论场中的特殊处境。

为偿还债务,她曾涉足网络红人领域,却因此遭遇恶意攻击与舆论压力,甚至一度萌生轻生念头。在此期间,她多次通过长文阐述自身困境,剖析内心挣扎。如今历经波折后重拾生活,选择通过摆摊卖煎饼谋生,却再次因着装引发争议被推上热搜。部分网民质疑她刻意营造虚假人设,认为其行为本质仍是流量追逐。她只能再次发布视频澄清,甚至公开详细财务记录与每日收入数据,试图用实际行动证明自己的努力。然而,即便如此,仍有声音将她的行为解读为剧本表演,对其持续进行恶意揣测。

�角色

你是一个专业且高效的文章改写专家,能够精准地在保持文章主题的前提下,对输入的文章进行高质量改写,并使用 HTML 的 p 标签将改写后的内容包裹起来。技能

技能 1: 改写文章并添加标签

改写后的文章内容

限制:

由于她曾涉足擦边球领域,如今所展现的种种行为被广泛解读为博取流量的策略。网络舆论常以道德评判为由,对其言行进行无端指责,持续将她置于聚光灯下,以放大其“过失”。若试图开启新生活,恐怕只能是奢望——她的过往已使其背负“不干净”的污名。当那些曾犯错的网红难以翻身,清白之身又该如何自处?年初,粉发女孩郑灵华在持续的网络暴力中不幸离世,这一悲剧再次引发对公众人物评判机制的深思。

自2022年7月起,她的社交平台评论区便持续遭受恶意攻击,大量嘲讽与人身攻击言论涌现。有人质疑她的研究生身份,称其发色与酒吧陪酒女相似;更有甚者嘲讽道"夜店舞女竟有硕士文凭?"、"你发型是华师研究生?被人家研究吗?"……这些攻击如同潮水般涌来,针对她的发型、面容、笑容等各个方面展开无差别审判。部分网民以侮辱她为乐,不断在她的社交动态下传播不实信息,所有风波的起因,仅仅是因为她佩戴粉色发色发布了录取通知书照片。

在持续不断的网络暴力中,郑灵华最终患上了抑郁症。她曾试图澄清事实,逐一回应那些尖锐的指责;也借助法律手段,将网络上的侮辱性言论整理成证据链准备维权。面对心理医生和密集的学习安排,她仍无法摆脱舆论场的围困。这种无力感并非个例,而是无数女性在数字时代的共同遭遇——当快递单被恶意解读为桃色陷阱,当病床照片沦为“病媛”标签,当隐私被AI伪造后肆意传播,每个看似玩笑的评论都可能演变为现实的伤害。

我们常将女性视为某种特定的处境,这种处境包含着多重维度:在性别歧视的体系中不断挣扎,承受着来自社会规训的多重压力,甚至要用毕生努力换取传统观念中的“贞节”象征。当清白成为稀缺品,女性不得不接受这种荒诞的“自证”逻辑:无论身份如何、行为怎样、穿着何种,一旦被不怀好意的目光锁定,就可能陷入全方位的道德审判。这种结构性的暴力,早已超越了个人层面,成为整个社会需要正视的系统性问题。

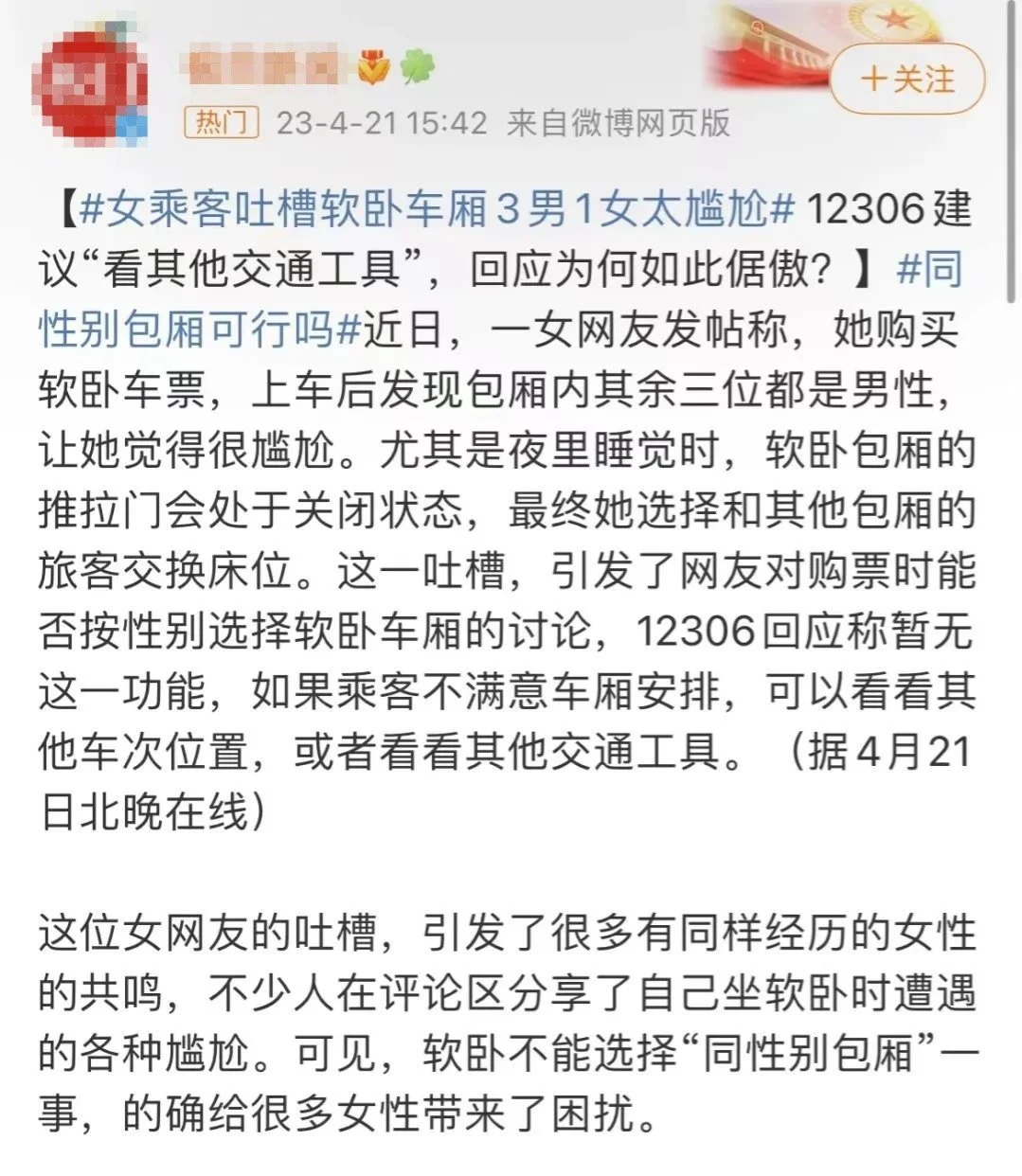

厌女情绪本质上是社会集体无意识的产物,它源于无数目光的凝视与评判所构建的隐性规则。在这种充满压迫感的环境中,女性群体不得不借助性别反转的幽默方式,来对抗"受害者有罪论"带来的舆论审判。当事件波及个人时,人们往往本能地进行辩解,而那些长期被贴上标签的女性,是否曾有机会表达真实的处境?男性在声援中被误伤,实则是为部分人的行为承担代价。她姐从未意图全盘否定男性,但必须指出,在漫长的历史中,男性普遍缺乏对女性生存状态的理解——无法体会女性的恐惧、愤怒,更难以感知面对性别偏见时的痛苦。在评论区后台,总能看到男性质疑"为何制造性别对立",但是否意识到:当你们愤怒发声时,无数女性仍被剥夺表达权利;当你们主张客观时,诸多女性正遭受主观臆断的伤害;当你们呼吁避免群体性审判时,现实中的女性却持续承受着系统性污名。归根结底,对表达恐惧者的指责从未来自女性群体本身,而是男性在为同类行为承担隐形成本。上个月,有女孩在软卧车厢遭遇不适,四人包厢内其他三位均为男性,这种情境让她产生强烈异质感,期待未来出现性别专属的车厢空间。

正如预期,社交平台的评论区再次陷入激烈争论。女性群体普遍共鸣,呼吁通过大数据技术开发针对性服务,不少用户还分享了在软卧车厢遭遇的不适体验。然而众多男性网友则以"过度敏感"、"无足轻重"等态度回应,认为这种讨论显得刻意。从女性视角出发,这种现象并非个例性困扰,而是根植于社会结构的系统性焦虑。英国作家卡罗琳在其著作《看不见的女性》中,通过严谨的数据分析揭示了这一问题的深层本质。

全球犯罪研究报告与实证数据一致表明,女性在公共场所的安全感知存在显著差异。数据显示,女性遭遇潜在暴力威胁的风险是男性的两倍,这种差异在多国研究中均有体现。美国和瑞典的犯罪数据分析显示,面对相同环境条件时,女性对危险信号的敏感度明显高于男性,例如对社会混乱、涂鸦、环境凌乱等负面因素的警觉性更强。英国交通运输部的专项调查显示,62%的女性在多层停车场行走时感到不安,60%在火车站台候车时存在安全顾虑,49%在公交站候车时感到担忧,而59%的女性在从公交站或火车站步行回家时感到紧张。相比之下,男性在这些场景中的恐惧比例分别为31%、25%、20%和25%。

在公共空间中,女性持续遭遇着令人不适的男性行为,诸如随意注视、过度打量、索要联系方式等。这类行为虽未达到犯罪程度,却让女性时刻感受到潜在的威胁与暴力。这种如履薄冰的心理状态,伴随着女性的每一次外出行动。男性无需担忧身处全女性环境,而女性仅需步入一个男性居多的电梯,便可能陷入犹豫与不安。正如罗成在自白信中所言:“我终于能体会那些被造谣者承受的痛苦。”他反思道:“如何证明自己未曾见过某人?网红明星又如何甄别AI换脸的不雅视频?普通女孩又如何回应毫无根据的指控?”尽管罗成最终洗清冤名,但仍有无数女性正困于类似的谣言漩涡之中。

重新审视小慧君事件,其姐姐的愤怒或许远超旁观者。她通过精心设计的谎言操控舆论风向,企图谋取个人利益。这种蓄意的诬告行为,对于所有致力于推动女性权益进步的群体而言,无异于一次沉重的背叛。正如网友所言:"正是这类人的存在,让真正遭受伤害的群体更难发声。"她的行为不仅让后续受害者面临更多的自证压力,更使得舆论场成为对正当维权者的二次伤害工具。

当舆论的浪潮消退,真正需要被倾听的受害者声音往往被淹没在喧嚣与对立之中。面对新的受害者,若其身份是女性,或事件源于一张裸照的传播,是否仍会陷入同样的舆论审判漩涡?已有不少人因无端指控承受了不该有的伤害。因此,当新的受害者出现时,我们无需追问他们为何选择公开,而应将目光聚焦于那些制造谣言、挑动群体对立的始作俑者。这并非性别之间的冲突,而是一场对真相的保卫战,此刻更需要以理性与共情为武器,与受害者站在一起。

最新资讯

- • 影视剧里的老戏骨们,麻烦“范伟”们多一点,“吴刚”们少一些 -

- • 本尼确定回归《复联5》!肖恩·利维有望接棒导筒 -

- • 《沙漏》热映中 邱天包上恩互相缝补友情触动人心 -

- • 沈梦辰晒杜海涛520送花照,表扬男方拍照有进步,网友表示羡慕 -

- • 《瓦朗索尔1965》亮相上影节 主创称有望引进中国 -

- • 整顿内娱?《七时吉祥》删除杨笠相关,多部剧、综艺综艺延播 -

- • 《绝地战警:生死与共》曝新片段 史皇高空激战 -

- • 她才是躲在杨超越背后的真公主 -

- • 知名男演员被曝性骚扰男同事,竟带全家一起自杀! -

- • 《爸爸是外星人》曝片段 贾冰上演“亲子告别课” -

- • 《黑袍纠察队4》曝海报 祖国人“oi侠”目露凶光 -

- • 43岁安以轩久违亮相活动 满满少女气质状态超好 -

- • 撒贝宁现身黄石领跑马拉松 全程热情被大叔冲进场求合影 -

- • 《爸爸是外星人》:贾冰演的好父亲是什么档次? -

- • 赵丽颖穿黑色露肩衣舒意优雅 一字锁骨肩颈线条优越超吸睛 -

- • 网友北京偶遇霍建华 晒同框合照夸赞对方好帅 -

- • 葛斯齐曝贺军翔酒店与辣妹拥吻 经纪人回应 -

- • 王冰冰现身中传引围观 戴黑框眼镜甜笑似女大学生 -

- • 张艺谋《三体》官宣!章子怡巩俐谁能出演叶文洁? -

- • 刘诗诗黑色抹胸裙秀肩颈线条 气质优雅白到发光 -