资讯分类

少见多怪,她打过的嘴仗比这凶多了 -

来源:爱看影院iktv8人气:630更新:2025-09-11 12:11:48

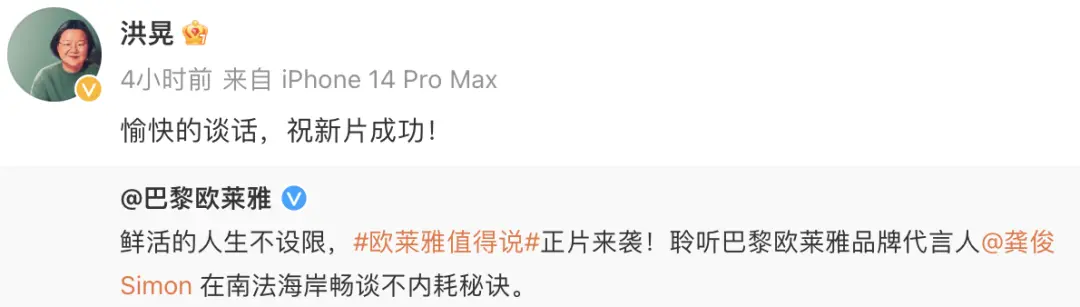

每当一场网络风暴发酵,深入挖掘背后真相后,人们往往不禁产生疑问:这种程度的争议,是否真的值得如此激烈的舆论交锋?以近期洪晃遭遇网络暴力事件为例,她在戛纳电影节期间以媒体人身份受邀担任品牌方活动主持人,通过采访多位知名艺人并发布合影引发关注,却也因此成为舆论焦点。

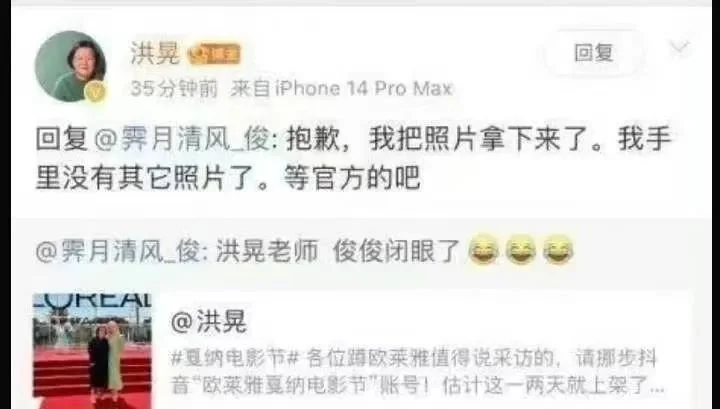

洪晃在粉丝指出其发布照片中龚俊闭眼状态后,表示歉意并说明仅持有该张照片。随后她对微博内容进行调整,仅保留外国明星的图片,同时撤下了与国内艺人高叶、朱一龙、龚俊的合照,并表示将等待官方图释出后再发布。

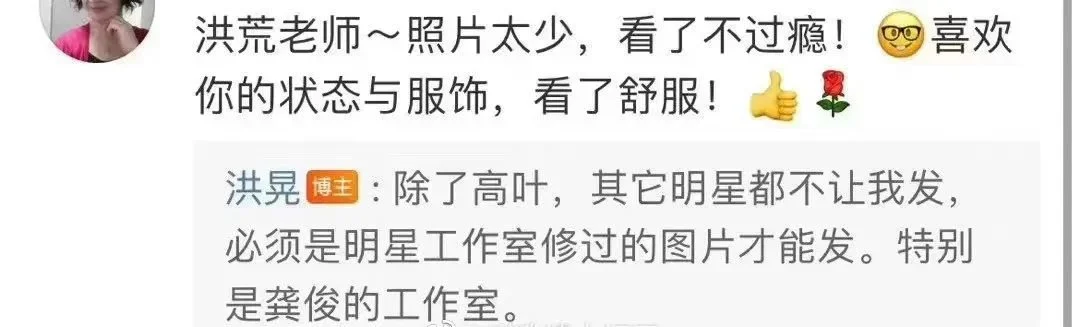

然而真正的争议却在随后爆发,洪晃在社交平台的一条评论意外激怒了饭圈势力。部分网友在评论区指出图片数量不足,她随即回应称部分明星工作室存在‘不让发未处理图’的行业潜规则,并特别提及了龚俊工作室,引发较大舆论反响。

洪晃因发布与明星的争议性照片,引发粉丝强烈不满,进而引发网络热议。原本期待娱乐圈整顿不良风气的网友纷纷站队支持,为其抨击明星行为喝彩;也有人认为洪晃此举欠妥,批评其传播他人私密影像不妥。网络传播的套路早已司空见惯,通过剪辑加工制造矛盾,动辄以最坏的恶意揣测他人,最终演变为网络暴力。然而令人意外的是,尽管舆论持续发酵,当事双方却展现出难得的默契,甚至互致祝贺,反而形成反差。而真正陷入拉锯战的,却是粉丝群体与普通网友之间愈演愈烈的对立。

这种现象其实反映了不同立场与态度之间的认知偏差。在我看来,明星在商业活动中发布经过筛选和修饰的精修图,本质上是维护人设形象、履行代言责任的正常操作,尤其当合同中明确包含形象维护条款时,这种行为可被视为商业风险管控的一部分。然而当前内娱圈的修图文化已呈现出失控之势,不仅泛滥成灾,更屡屡突破底线。无论何种场景的照片都近乎彻底改写,甚至出现与原始状态毫无关联的极端情况。更令人担忧的是,部分粉丝群体已形成对原生图的敌视态度,任何未经修饰的照片都会遭到无端攻击,甚至被冠以"黑子"的道德绑架标签。正是在这种舆论环境下,网友对修图行为的容忍度逐渐降至冰点,最终借着洪晃事件掀起对粉圈生态的反思浪潮。细究洪晃的图文内容,其实在整组照片中始终保持中立立场,既未刻意针对他人,自身发布的作品也存在明显的瑕疵:如闭眼、模糊、构图失衡等问题。这种看似随意的发布行为,实则是对"原相机"概念的朴素实践,既不追求完美,也不刻意营造人设,只是作为日常记录的简单呈现。

洪晃在社交媒体上一贯秉持着对容貌淡然的态度,其发布的自拍照片往往未经修饰,这种作风与生活中某些长辈在合照中故意闭眼的举动颇为相似。他们或许认为无需刻意雕琢,认为精挑细选耗费时间不值得。然而龚俊则不同,对于他而言,外形是维系公众形象的重要资本,若照片中出现闭眼的瞬间,很可能被别有用心之人制作成"黑图"传播。两人在照片发布上的理念存在明显差异,洪晃并无主动修图的义务,双方矛盾的核心在于沟通方式。值得注意的是,事件的起因与洪晃有关,或许她也深知娱乐圈的某些潜规则,但始终不愿妥协。结合其过往行为,比如曾调侃苏芒在合照中裁剪自己,以及作为陈凯歌前妻时对陈凯歌的"明嘲暗讽",洪晃在公众印象中更像一位"揭黑者"。她善于打破名人的完美表象,为大众创造讨论话题,这种风格使其在娱乐圈中形成了独特的观察视角。

苏芒在微博发布的照片与洪晃在社交媒体上发布的原图形成对比。值得注意的是,洪晃在电影《无穷动》中曾有一段被广泛解读为暗讽中国男艺术家的台词,该段内容关联到潘石屹妻子张欣的职场经历。台词中揭示了部分男性艺术家在亲密关系中的矛盾表现:表面上探讨艺术与哲学,实则回避实质性互动,最终演变为你迫使他留下的尴尬局面。

这段台词常被解读为对陈凯歌的讽刺。尽管洪晃曾解释称“不要联想太多”,但内容与公众对导演的固有印象高度契合,使得解读难以被彻底阻断。她曾提及与陈凯歌交往时的趣事:对方在享用她烹制的菜肴后,便开始从牛顿聊至曹禺,从雨果谈到孟德斯鸠,直至深夜仍一本正经地宣称要离席,转瞬又折返。即便缺乏确凿证据,大众仍乐于借助洪晃的特殊身份,借她之口揭露名人虚伪与装腔作势的表象——这或许反映了社会对“old money”与“new money”阶层差异的某种隐喻:当普通人缺乏直接批判权贵的资格时,他们需要一个既接触过新贵阶层又对其不满的旧钱代表,来充当替身发声。洪晃恰好具备这一特质,她的身份与经历使之成为公众情绪的天然载体。

洪晃与母亲章含之对"名媛"这一标签的批判,恰好揭示了上流社会、精英阶层和名媛群体的虚伪本质。她们曾直言:"只有渴望成为名媛的人才会声称自己是名媛",而实际上,这类人往往并非真正的名媛。正是这些伪名媛的肆意妄为,使得名媛的声誉被严重玷污,连真正具备名媛风范者也纷纷避讳这个称号。尽管洪晃和其母亲都曾被冠以名媛之名,但洪晃始终强调自己并不认同这一标签。与之形成鲜明对比的是,如凯特王妃般的真名媛,始终以承担社会公益责任为己任。这也暗含对当下所谓"名媛"的双重讽刺——既无外在修养,更乏内在担当。

《小时代》等影视作品展现的上流社会常以奢靡华丽、表面光鲜的形象示人,引发观众对精英阶层的向往。然而,这一观点遭到质疑,有人指出"上流社会在任何国家本质上都是最虚伪的群体",认为此类创作通过刻意营造的精致场景,实则在为特权阶层的虚伪面具进行粉饰与包装。

小说《张大小姐》巧妙刻画了一位被公众解读为对苏芒的隐喻角色——孟主编。书中多个细节与现实高度重合:孟主编以"秋衣禁令"彰显权威,要求下属不得穿着秋衣,与苏芒曾劝诫他人"外国人很歧视毛裤的,你千万不能穿毛裤"形成鲜明呼应;其主导的芭莎慈善夜亦成为小说重要情节,而苏芒本人正是该活动的发起人。更耐人寻味的是,小说中孟主编常出入富豪社交圈,与2015年微博之夜苏芒主动挤入潘石屹与史玉柱之间的行为形成镜像对照,展现出对上流社会名利场的精准洞察。

洪晃曾公开批评部分富人群体热衷于高调行善,他们往往通过捐赠数额彰显慷慨,而媒体也习惯于以捐赠数量作为善心的衡量标准。

并非否定大额捐赠的价值,值得报道的并非仅仅是捐款数额的多少。关键在于这些善举是否偏离了其本质。比如有些人尽管捐赠金额不多,却坚持每年花费一个月时间,驱车从北京奔赴玉树,将一两百万元亲手分发至每户受灾家庭。这种源自内心、付诸实践的善意,理应获得更多关注,却往往被忽视。

大众围观她批评他人,感到痛快是自然的。但若追问她是否与普通民众同频共振,或具备共情理解的立场,则呈现微妙的模糊性。她针对名流的讽刺并非源于愤世嫉俗,也非刻意为平民发声,而是对某些荒诞现象习以为常的不解与不满。当看到人们对虚妄之物趋之若鹜时,她以清醒的态度发出嘲讽。尽管洪晃的直言不讳常引发普通人的共鸣,但这种共鸣的根源却截然不同。举两个具象案例:她在昌平下苑村居住十余载,选择亲近乡土、甘于简朴,这被视为返璞归真的生活态度;而村中年迈的妇人虽不理解她的选择,却依然选择接纳她。

那些曾风光无限却回归本真的个体,与生性质朴的普通人群,前者选择逆流而上,后者始终驻足于起点。尽管前者逆流而上、后者驻足原点,两者的轨迹终将在终点重逢。例如,当她提出"中国的精英阶层已彻底漠视普通人的生活"这一观点时,实际并未深入体察底层的苦难,更多流露出对权力压榨的反感。

洪晃在二十出头便身居德国企业中国区总裁之位,年入千万却始终难以获得真正的满足感。这份工作本质上是典型的买办角色——以高价转售外国商品,获取中间商差价,这种模式令她内心始终存有难以言说的违和。尽管商业行为本身与道德评判并无直接关联,但对洪晃而言,这种缺乏创造性的获利方式无法激发职业热情,其获取的不过是表面的名声与物质利益。而这些,恰是她从不缺乏且从不在意的。

出生于优渥环境并早年经历人生跌宕起伏的她,逐渐形成了独特的认知:真正值得追求的并非虚浮的功名,而是纯粹的情感联结。(刘索拉评语)这种观念使她对依靠资本迅速崛起的时尚观念、对不择手段获取成功的路径、对虚伪社交关系的运作方式,抱有本能的排斥与清醒的批判。

相较于隐忍的不屑,洪晃更倾向于以公开姿态挑战社会规训。她自称为"一辈子都在撕标签"的行动派,这种行为源于对身份符号的深刻反感。那些被新贵阶层败坏的标签——名门之后、上流精英、名媛淑女——不仅是对她个人奋斗价值的消解,更是对她内在精神追求的压抑。正如她在自传《我的非正常生活》中所写,所有媒体都在追问"我是谁的谁",而她始终无法摆脱"她的名望源自家庭背景和前夫"这一刻板印象。

若她真正相信个人奋斗的价值,这种舆论定会成为难以愈合的伤痕。但正因她早年便拥有超越常人的资源,这种外界评价反而无法触动她内心真正的价值坐标。

外界或许认为她对他人毫不留情的揭露显得尖锐刻薄,却未曾察觉她对自身家族的剖析更为严苛。在自传中,她曾回忆与陈凯歌离婚前夕的自责情绪,坦言难以维系婚姻关系,因而前往纽约寻求心理医生的帮助。咨询过程中,她直言不讳地谈及家族的"非正常"婚姻史——父母在她童年时期便离异,各自再婚;外公一生共娶过三位妻子,其中第二任妻子竟是外婆,而外婆出身青楼;外婆因无法生育,她母亲被迫被抱养;她母亲的生母则是一位交际花。这些被外界冠以显赫、光鲜、风雅的家族标签,在她坦率的叙述中彻底瓦解。人们往往艳羡她七十年代便能赴美留学,在朱门大院中过着优渥从容的贵族生活。

她在讲述少年时光时,如同在诉说地狱般荒诞的趣事。童年时期,外婆与亲友们为她打造了一个30年代上海名门望族的精致生活,却在9岁入学后,这些贵族小姐的习性成了同学排挤她的导火索。她毅然决然地与过往割裂,寒冬里憎恨自己手部肌肤的柔软,拒绝穿戴任何带有补丁的衣物,甚至将亲戚馈赠的欧米茄手表砸碎、把精心准备的洋装撕成碎片。12岁那年,母亲再度将她送往纽约,在无产阶级意识初现的年纪,她一头扎入70年代的嬉皮士浪潮。三年后被迫重返故土,目睹母亲与继父分别被送往干校与牛棚,她又经历了从云端跌落凡间的命运转折。于是她始终坚信——上一代的背景不过是重重枷锁,既阻碍了她对苦难的承受,也剥夺了她奋斗的纯粹性,这绝非值得推崇的遗产。她曾写道:"命运对她最慷慨的馈赠,是未赋予她出众的相貌;最残酷的惩罚,却是让她背负着这令人窒息的'家庭背景'。"友人评价她为"永不妥协的反叛者",世人推崇门当户对时,她选择与三位出身优渥的丈夫决裂,最终与一位毫无背景的设计师携手。即便在名门望族期待闺秀礼仪的场合,她也能与出租车司机当街争执,全然无视世俗对形象的规训。这种不羁的姿态,或许源于她对家族身份的自我否定,亦或是清醒认知到,唯有挣脱虚伪的礼教桎梏,才能获得真正的自由。

当前社会中,某些价值取向呈现出明显的倒置现象,例如"搞钱"一词被赋予了独立与清醒的象征意义。个体追逐自我利益的行为反而获得他人艳羡。然而,以传统价值观衡量,这种现象显然存在偏差,背后也折射出现实的困境与妥协。洪晃的独特之处在于,她以反向视角审视这个价值颠倒的社会,偶尔能通过逆向思维实现意想不到的突破。这种态度使她的行为方式既可视为超前意识,也可被解读为不合时宜的叛逆。在时尚圈,鲜有人敢于采取"不修缮容貌与身材"的态度,在社交平台上展示未经修饰的"真实"形象。

她所展现出的摒弃焦虑、坦然接受自我风格的态度是值得肯定的,却未被广泛认同。相较之下,更多人追捧的是「名媛」式的生活方式——用高价商品包装自我,以浮华外表掩饰精神空虚。这或许源于她步履过于超前,从而显得格格不入。许多女性其实不具备她那样的资源与底气,既难以找到真正欣赏其智慧的知己,也难以在现实环境中遇见能理解女性独立价值的伴侣。但她追求真实自我的选择,并非错误。在当下这个习惯性沉默的时代,有人敢于打破既定规则,本身就是难能可贵的觉醒。

最新资讯

- • 谁能演好黄蓉? -

- • 端午档票房破3亿 《我才不要和你做朋友呢》票房暂列第一 -

- • 《白蛇:浮生》发布端午特辑 小白、许仙缘续浮生 -

- • 菜鸟互啄算什么明星撕X啊 -

- • 主创双城路演!《我才不要和你做朋友呢》曝插曲 -

- • 《谈判专家》曝正片片段 刘青云展示高超谈判技巧 -

- • 从188cm顶级男神到“容颜尽毁”,他到底经历了什么? -

- • 《谈判专家》刘青云VS吴镇宇,谁才是“嘴”强王者 -

- • 四年前的“宇宙菲船”,终于被搬上大银幕了! -

- • 邓丽君前经纪人管伟华病逝 曾与周润发刘德华等人合作 -

- • 《玫瑰故事》刘亦菲5集换了32套造型!美得劈头盖脸的 -

- • 贾玲入选国际电影界最具影响力女性 《你好,李焕英》票房口碑双丰收 -

- • 《走走停停》票房实现逆跌 影片由胡歌高圆圆主演 -

- • 梦幻联动!周星驰与周杰伦同框合照,称期待合作 -

- • 尺度生猛!网飞一口气放出7集!这韩剧直呼离谱! -

- • 张子萱晒与陈赫不打码照 眯眼贴头夫妻相足 -

- • 鹅桃酷对打拿出悬疑王炸,张颂文和荣梓衫又一番“狂飙”爽翻了! -

- • 朱珠棒球帽搭黑西装休闲干练 获老公接机手持花束恩爱十足 -

- • 《特别行动》大结局:蜂王竟然不是张少慕,而是童江南更亲的人! -

- • 王一博打卡好莱坞 戴墨镜比耶清爽帅气 -