资讯分类

出生在最富有的家族,拥有一千个恋人,然后她要做什么 -

来源:爱看影院iktv8人气:331更新:2025-09-11 13:04:50

作为20世纪最具影响力的收藏家之一,佩姬·古根海姆在艺术界拥有举足轻重的地位。她所创立的古根海姆美术馆,作为艺术领域的标杆,相信许多人对这一享誉全球的文化地标有所知晓。

年轻时期的佩姬·古根海姆便展现出非凡的艺术鉴赏力,毕生致力于收藏众多顶级艺术珍品。在二战期间,当众人纷纷抛售艺术品以套现时,她却逆流而上,坚持每日收购一幅画作,凭借精准独到的审美眼光,成功购入毕加索、布拉克、达利等艺术大师的作品。她不仅在艺术圈拥有深厚的人脉资源,更与康斯坦丁·布朗库西、杜尚等先锋艺术家结为知己,成为推动现代艺术发展的重要力量。

波洛克的《第18号》作品现为古根海姆美术馆的重要馆藏。

康斯坦丁·布朗库西的经典雕塑作品《空间之鸟》亦位列馆藏珍品之中。

杜尚的众多艺术作品在古根海姆美术馆展出。而当年美国剧作家娜塔莉·巴尼在家中举办的沙龙因过于火爆而备受关注,但始终为佩姬保留一个专属席位,彰显了她在上流社会中的独特地位。

佩姬·古根海姆(Peggy Guggenheim)是艺术界的先驱人物,她不仅在艺术领域叱咤风云,私生活同样充满传奇色彩。作为王尔德家族的一员,她的侄女多莉·王尔德曾深陷对其的痴迷之情。她曾与黄讷亭(Nadine Hwang)有过一段感情,而黄讷亭的故事也曾在其他篇章中提及。尽管身居上流社会,住于威尼斯大运河畔的韦尼耶·莱奥尼宫,拥有财富与名望,佩姬却坦言自己内心充满痛苦,认为“活着是一种无尽的折磨,若有机会,我不会选择重生”。这座宫殿如今已转型为古根海姆美术馆,成为当代艺术的重要地标。这位生于125年前的美国精英女性,其经历展现出的脆弱与痛苦,竟与现代社会的职场压力产生奇妙共鸣,或许通过她的故事,能窥见某种跨越时代的命运轮回。

佩姬出生于美国顶级富豪家族古根海姆家族的第三代,该家族自1847年起便凭借犹太民族的精明才智,在矿业与冶金领域奠定财富根基。迈耶·古根海姆(Meyer Guggenheim)作为家族奠基人,其商业远见使企业迅速扩张,促使整个家族跻身全球最富有的财团之列。时至今日,该家族仍掌控着逾2500亿美元的私人资产,并通过旗下投资机构管理着超过500亿美元的财富,展现出卓越的财富传承能力。然而在这样显赫的家族背景下,佩姬却始终未能摆脱对物质的厌倦与精神空虚。

古根海姆家族在航空科技与艺术领域均留下了深远影响,其成员不仅创立了古根海姆航空实验室,还建立了著名的古根海姆艺术馆。佩姬的祖父迈耶·古根海姆在从瑞士驶往美国的航程中与妻子芭芭拉·迈尔斯相识相恋,两人婚姻后育有11名子女,其中五位继承了家族企业。然而,佩姬的父亲本杰明·古根海姆并未参与家族事业。

本杰明性格放浪,沉溺于享乐主义生活,虽受家族安排与银行世家联姻,却在婚后不久以"发展事业"为由前往巴黎。他将家庭责任全然抛诸脑后,任由妻儿在纽约生活,这种"分居式婚姻"在当时上流社会颇为常见。在法国期间,他频繁更换情妇,挥霍无度的消费习惯令家庭陷入财务困境。

面对丈夫持续的财务透支与情感背叛,芭芭拉展现出惊人的清醒。她率先采取行动保护家族资产,为减少开支直接带着仆人搬离纽约圣瑞吉大道的豪宅,迁往更实惠的居所。这一决定既是对家庭经济的考量,也是对自身权益的维护。

作为家族中唯一完成学业的成员,佩姬在童年的阴影中逐渐理解父亲的虚无生活。父母长期分离的状态,以及家庭成员间的隐秘纷争,都成为她情感成长的创伤。1912年,当父亲本杰明与情妇莱昂蒂娜·奥巴特登上泰坦尼克号时,这场充满背叛的婚姻最终随着沉船悲剧而终结。

在电影《泰坦尼克号》中,本杰明以头戴礼帽的形象被永恒定格,他真实的历史原型在沉船事故中选择放弃逃生机会,将生存希望留给妇女与孩童,最终与泰坦尼克号一同沉入海底。这种近乎悲壮的抉择,映照出他深藏于贵族身份之下的悲悯情怀。

佩姬虽拥有优渥物质条件却始终笼罩在阴郁之中,她与洛克菲勒家族比邻而居的优渥处境,本该是无数人梦寐以求的幸福象征,却成为她情感匮乏的囚笼。正如她所说"我的童年一点也不快乐,甚至没有任何愉悦的回忆",这种缺失造就了她早年挣脱家庭桎梏的决绝。

离开家族庇护后,佩姬展现出惊人的独立性,选择在未完成大学学业前搬入纽约的公园大道,以打字员身份开启自立生活。当犹太教赎罪日要求虔诚守斋时,她却打破传统禁忌前往家居店选购家具,此举令母亲芭芭拉愤而拒绝为其支付账单,折射出她对真实生活价值的追寻与叛逆。

在追求自我认同的过程中,佩姬逐渐展现出叛逆特质。离开家庭后,她不得不独自面对生计的挑战,这一阶段成为她经济最为拮据的时期。由于父亲生前挥霍无度,去世时已无实质资产,佩姬只能接受一份为新兵采购制服的工作维持生计。直至1919年迈耶·古根海姆离世,她从家族继承了45万美元(约合现今650万美元),虽在家族遗产中不算巨款,却足以支撑她按个人意愿生活。这份财富并未让她选择传统生活方式,而是用作开拓视野的资本。她用一年时间横穿美国大陆,从尼亚加拉大瀑布一路游至美墨边境,期间进行整形手术改变鼻形,以全新的面貌宣告自己开启全新生活。

在拍摄时,佩姬偏好侧身面对镜头,这种姿态让鼻子显得更小巧修长。鼻形曾是她内心难以跨越的创伤,自幼因外貌自卑的她将大量负面情绪投射于此。通过整容手术实现的鼻形改变,成为其自我救赎的象征。带着新生的自信,她从美国移居欧洲,在艺术氛围浓厚的巴黎邂逅多位艺术界人士,逐步建立起自己的艺术事业。此时的她虽已涉足现代艺术领域,但对文学与艺术的理解仍处于初级阶段。某次在摄影师阿尔弗雷德·施蒂格尔茨家中观赏抽象画作时,她尚不知如何解读这种新型艺术表达。

初到巴黎时,佩姬年仅23岁,正值战后城市呈现报复性繁荣的时期。这座城市的波西米亚气质令年轻艺术家们沉醉其中,他们从霓虹闪烁的夜生活中汲取创作灵感,既颓废又充满激情。在这样独特的艺术氛围中,佩姬不仅经历了多段情感纠葛,更在艺术道路上迈出重要步伐。她的个人风格与着装方式也展现出鲜明的艺术气质,这种特质与其精神世界的探索相互映照。

劳伦斯的自由不羁气质深深吸引了佩姬,这种洒脱与她自身的拘谨形成鲜明对比。在自传《Out of This Century》中,佩姬曾这样描述:"他仿佛来自另一个世界,是我遇见的第一个从不戴帽的人,那飘逸的金色乱发在风中舞动。我既震惊于他的自由,又为之心动……他就像一头野兽,似乎从不在意旁人的目光。"彼时的波西米亚风格在艺术界备受推崇,佩姬24岁便决定与他步入婚姻,却很快陷入困境——她的丈夫并非她想象中洒脱的艺术家,而是一个酗酒成性的暴力者。为琐事将果酱泼在佩姬头上、当街施暴乃至将她按在盛满水的浴缸中,种种行为令这段婚姻濒临崩溃。

尽管婚姻充满痛苦,佩姬仍坚持生育两个孩子。为规避法国兵役制度,她选择在海外分娩:1923年于英国诞下长子麦克(Michael),1925年在瑞士生下次女培真(Pegeen)。随着孩子们相继出生,全家最终定居法国南部。然而,这种通过孩子维系婚姻的尝试终究未能奏效。1928年,结婚六年的佩姬与劳伦斯双双出轨,结束了这场持续七年的婚姻。

在婚姻危机中,佩姬陷入与英国作家约翰·赫尔姆斯(John Holms)的情感漩涡。这位令她魂牵梦萦的男子,以温文尔雅的气质抚慰了她在婚姻中磨损的身心,成为她精神上的避难所。约翰出生于印度,父母均为英国人,曾在军中晋升至少尉并获十字勋章,年近三十转战文坛,在杂志上发表文学评论与短篇小说。他深谙普鲁斯特、塞利纳与莎士比亚等文学巨匠的精髓,为佩姬开启文学新世界。

然而约翰同样存在酗酒问题,与佩姬的前夫如出一辙。尽管如此,佩姬仍选择包容,直至他37岁因酗酒导致手术失败而离世。这位情人始终未离婚,与佩姬维持着同居关系直至生命终点。约翰死后,佩姬花费数月整理两人共居的公寓,借此排解悲痛情绪。最终她接受爱人已从生命中离去的现实,开始新的情感旅程。

在约翰逝世后,佩姬与道格拉斯·加曼(Douglas Garman)展开新一段情缘。道格拉斯在她失去爱人时寄来一封充满同理心的悼念信,三个月后于西萨塞克斯郡的聚会中与他相谈甚欢,迅速建立同居关系。这位文艺青年延续了佩姬对精神契合的追求,成为她情感寄托的新对象。

道格拉斯与已故的约翰在外形与气质上颇为相似,两人皆曾在剑桥大学研习古典文学,思想深邃且举止优雅。道格拉斯性格温和,兼具甜美与严肃的特质,对朋友慷慨大方,这使得他成为众多人心中的理想人选。与约翰相似之处不止于此,他们皆有伴侣且从未离婚,道格拉斯的妻子珍妮·休伊特育有一女黛博拉。然而故事的转折令人意外,珍妮突然对道格拉斯的妹妹玛丽·坎贝尔产生感情,而玛丽则陷入与珍妮妹妹丽莎的纠葛,最终让道格拉斯在家族纷争中与佩姬展开恋情并同居。

道格拉斯与珍妮及他们的女儿黛博拉共同构成了故事的主线。珍妮作为主角,与道格拉斯的婚姻关系复杂——尽管道格拉斯始终强调自己深爱佩姬,却在离婚问题上犹豫不决,最终是珍妮主动起诉才结束这段婚姻。而佩姬对道格拉斯的评价却充满矛盾:她欣赏他的直率性格与幽默感,钦佩他精通英、俄、法、意四国语言,认为他兼具良好教育背景与艺术格调。在佩姬的鼓励下,道格拉斯一度放弃职业追求,全身心投入创作,生活所需皆由佩姬承担,这种"富婆配才子"的CP模式在艺术圈内并不罕见。

然而命运的转折点悄然降临。随着创作逐渐陷入困境,道格拉斯对共产主义产生浓厚兴趣,最终选择加入英国共产党,投身全国性演讲与组织工作。这一决定彻底改变了他们的生活轨迹,迫使佩姬辞去职业,独自承担起照顾双胞胎女儿黛博拉与培真的责任。原本亲密的关系在现实压力下逐渐疏远,最终走向分道扬镳,这也让佩姬开启了同时交往多位男友的时期,成为众人熟知的"女海王"。

在伊夫·佩姬的个人生活中,她的风流韵事尤为引人注目。这段时期中,三位声名显赫的伴侣成为焦点,其中最值得一提的是超现实主义画家伊夫·唐吉。这位法国艺术家在服完兵役后通过自学探索绘画领域,特别热衷于研究精神病学,广泛阅读相关著作并形成独特艺术风格。他的艺术追求与精神探索,与伊夫·佩姬的情感经历形成了某种隐秘的呼应。

伊夫最为人称道的代表作《Mama, Papa is Wounded!》(妈妈,爸爸受伤了!)展现了他对广袤荒原、孤寂植被与烟雾氛围的独特审美,作品中常以小人物的渺小无助传递深刻的情感张力。这位才华横溢却经济拮据的艺术家,在艺术圈内逐渐积累了一定声望。佩姬作为他的知音,不仅欣赏其艺术造诣,更主动运用自身资源为他策划个人展览,使其作品一战成名,首次获得可观收入。然而这段充满现实意味的情感关系最终以分手告终,佩姬同期保持着与男友多多的亲密关系,而伊夫则迅速将注意力转向新情人凯·塞奇(Kay Sage)。

佩姬与伊夫是同行,两人在纽约结为连理。然而这段婚姻在晚年饱受困扰,伊夫常因酗酒而对佩姬进行言语攻击,甚至多次发生肢体冲突与持刀威胁行为。令人意外的是,佩姬始终未有明显反抗,最终两人携手共度余生,骨灰被一同撒在法国海岸。与此同时,佩姬在伊夫之外还与两位知名情人罗兰·彭罗斯和爱德华·梅森斯保持关系。这三人均为艺术家,同属一个精英社交圈层。

佩姬因与伊夫相识而结识罗兰,后者与她来自相似的阶层背景,皆出身富裕家庭。罗兰作为画家,其父为艺术界人士,母系则来自金融世家,受过优质教育,最终与同为艺术家的瓦伦丁结婚。这段关系虽始于随性,却在罗兰逐渐淡出创作、转向艺术收藏后发生转变。他选择与佩姬共同生活,却在三年后又陷入新的感情纠葛,先后与美国女性、模特李·米勒及植物学家吉吉·克朗普顿产生情感联系,最终与李·米勒确立婚姻关系。

吉吉·克朗普顿作为植物学家,展现出独立自主的性格特质。罗兰曾赠予她一幅画作,但作品最终被吉吉出售。1949年,吉吉与大学讲师结婚并定居利物浦,丈夫离世后迁居至姐姐位于剑桥的庄园,直至2020年在家中去世,享年97岁。

李·米勒在19岁的时候被《Vogue》选中成为了一名模特,迅速崭露头角,成为纽约备受瞩目的新星。然而,她并未止步于此,转而前往巴黎开设了自己的工作室,并开始学习摄影。在与埃及商人Aziz Eloui Bey结婚并生活多年后,她对现状感到厌倦,决定重返巴黎,并在此期间遇见了罗兰,最终在离婚后与他结为夫妻。

晚年时期的罗兰与李·米勒,他们的关系更像是一段充满默契的露水情缘。两人共享相似的情感模式,彼此间无需过多言语,便能心领神会,相互扶持。罗兰性格外向,充满活力,一生都活得洒脱不羁;而爱德华则截然相反,他始终笼罩在阴郁与颓废之中,承受着难以摆脱的精神痛苦。这种对比令佩姬对爱德华的悲剧气质产生强烈共鸣。

诺贝尔奖得主塞缪尔·贝克特(Samuel Beckett)与佩姬的缘分始于圣诞派对,维持了一年的情人关系。尽管时间不长,但这段感情的激烈程度令人难忘,甚至在某个深夜,两人曾长时间依偎在一起不愿分离。塞缪尔外表俊朗优雅,身形高大纤瘦,举止绅士得体,且擅长板球运动。然而,他内心的孤寂与对酒精的依赖,源自两次世界大战带来的深刻创伤,这种对人性苦难的悲悯最终成就了他作为文学巨匠的创作深度。

佩姬对塞缪尔的迷恋很大程度源于其文学才华,这位诺奖得主的代表作《等待戈多》深刻诠释了存在主义的荒诞本质。她曾感叹:"他完美契合我对理想伴侣的所有想象",这种评价与周迅对李亚鹏的"美强惨"标签形成微妙呼应。然而,塞缪尔最终仍难逃艺术家常有的命运轨迹——因酒精成瘾而离世,使得佩姬不得不转向更稳定的亲密关系。

在第二段感情中,佩姬与画家马克斯·恩斯特(Max Ernst)相遇。作为达达主义与超现实主义的先锋人物,马克斯一生经历四段婚姻,展现出明显的多情本性。佩姬作为他的第三任妻子,这段关系承载着艺术与情感的双重意义。

马克斯。

马克斯的代表作《乌布帝国统治者》展现了其独特的艺术视角。其首任妻子路易斯·施特劳斯出身于犹太人家庭,父辈经营帽子制造业,本人则凭借知识分子身份与记者职业在文化界活跃。然而在二战期间,路易斯虽成功逃往法国,却因特殊身份在一次纳粹突袭中被捕,最终被送往奥斯维辛集中营遇害。她与马克斯之子吉米后来成为画家,延续了家族的艺术基因。马克斯与路易斯的婚姻短暂且充满变数,婚后不久即陷入婚外情,与诗人保尔·艾吕雅及其妻子维持了一段长达数年的三角关系,三人曾共同生活。这段关系在西贡的旅途中走向终结,艾吕雅夫妇返程法国,而马克斯选择继续留守东南亚。重返欧洲后,他与第二任妻子玛丽-伯特·奥琳雪建立家庭,此阶段开始专注于雕塑创作,期间与佩姬相识,但同时仍保持有其他情感纠葛。

马克斯与玛丽-伯特·奥琳雪的情感纠葛中,玛丽因长期情绪波动剧烈,最终以自杀告终。与此同时,马克斯与墨西哥艺术家利奥诺拉·卡林顿保持着紧密的伴侣关系,二人相恋至深。然而,突如其来的战乱迫使他们不得不分离,而在这段动荡时期,曾是普通朋友的佩姬意外成为支撑马克斯生存的重要力量。

马克斯与利奥诺拉·卡林顿的故事充满戏剧性。在纳粹势力扩张时期,马克斯为躲避盖世太保的追捕,依靠佩姬的多方斡旋成功逃往美国。然而这段关系仅维持短暂时光,马克斯在获得庇护后迅速与利奥诺拉分手,导致后者精神健康状况急剧恶化。利奥诺拉性格叛逆,曾两度被学校开除,她与马克斯的邂逅促使两人奔赴巴黎共同生活。战争爆发后被迫分离,她辗转至西班牙寻求庇护,但即便在父母照料与电疗干预下仍未能恢复,最终返回墨西哥与摄影师结婚并育有两子,于2011年因肺炎并发症去世,享年94岁。

在迁居美国后,马克斯与佩姬建立了密切联系。佩姬不仅为他提供庇护,更积极扶持其艺术事业,大量购置其作品并在伦敦新画廊进行展示。然而这段婚姻并未持续太久,马克斯逐渐将佩姬视为实现个人目标的工具,当事业稳定后,他转向年轻的美国艺术家多萝西娅·坦宁,最终选择与这位后起之秀建立关系。

多萝西娅·坦宁与《Vogue》模特李·米勒保持着亦师亦友的密切关系。马克斯多次拜访多萝西娅,以佩姬的资源网络为筹码,承诺为其在艺术馆举办个展,试图通过利益交换建立合作关系。这种策略性的情感联结反映了当时艺术圈的复杂生态。

多萝西娅标志性的自画像《生日》深得马克斯的喜爱。多萝西娅热爱国际象棋,马克斯常陪伴她下棋。这段深厚的情谊逐渐促使他们于纽约同居,随后迁居亚利桑那州,甚至共同前往法国生活。直至1946年,马克斯与佩姬离婚后,才在好莱坞与多萝西娅结为连理。

晚年时期的马克斯与多萝西娅携手相伴,他们的婚姻长达30年,直至1976年马克斯逝世后才告终结。而多萝西娅长寿至2012年,以101岁高龄离世。

佩姬与马克斯的婚姻始终缺乏纯粹性。尽管佩姬竭尽全力扮演伯乐,希望最大限度展现其艺术才华,但马克斯却将她视为工具,不仅肆意榨取她的资源以成就自身,更借妻子的光环狐假虎威在外界亮相,甚至将婚姻当作跳板。这反映出部分男性艺术家的通病——将自我置于中心,视感情为服务个人的工具。

佩姬情感经历丰富,但真正真诚对待她的寥廖无几,多数人不过是觊觎她的资源、财富与家世。正因如此,她后来深深迷恋艺术收藏,因为只有艺术品,一旦占有便永远属于自己。令人敬佩的是这位出身显赫的女性并非空有美貌,她具备卓越的艺术鉴赏力,思想前卫,不仅发掘众多艺术人才,更收藏了大量顶级杰作。

作为著名艺术品收藏家,佩姬于1948年以50岁之龄购入威尼斯大运河畔的韦尼耶·莱奥尼宫(Palazzo Venier dei Leoni),此处地理位置优越,成为她的私人居所。她在此生活逾30年,直至1979年逝世。其骨灰安葬于庭院之中,1980年古根海姆基金会在该址建立佩姬·古根海姆美术馆。

佩姬·古根海姆美术馆坐落于威尼斯,作为其二十世纪艺术收藏的核心展示空间,馆内收藏品涵盖立体派、超现实主义及抽象表现主义等多个艺术流派,完整呈现了这位艺术先驱极具前瞻性的鉴藏理念。

威尼斯馆内,这座融合了古典与现代的艺术殿堂仿佛在诉说着千年水城的璀璨文明。步入其中,雕梁画栋的穹顶与蜿蜒交错的拱廊交织成迷宫般的空间,威尼斯特有的金色装饰与精美的湿壁画在光影中若隐若现,宛如一幅立体展开的文艺复兴画卷。馆藏中包括提香、丁托列托等大师的传世之作,那些描绘威尼斯运河与商船的油画在幽暗的展厅中泛着温润的光泽,诉说着海上共和国的辉煌往事。

毕加索的《诗人》是一幅具有深刻象征意义的立体主义作品,创作于1906年。这幅画以扭曲的几何形态和充满张力的构图,展现了艺术家对文字与语言的独特诠释。画面中,字母被抽象化为立体的几何结构,通过重叠与错位的排列方式,构建出一个超越传统书写的艺术空间。毕加索通过这幅作品探索了文字作为视觉符号的可能性,将诗歌的韵律感转化为绘画的动态节奏,体现了其先锋艺术理念。

杜尚的《列车上的忧郁青年》

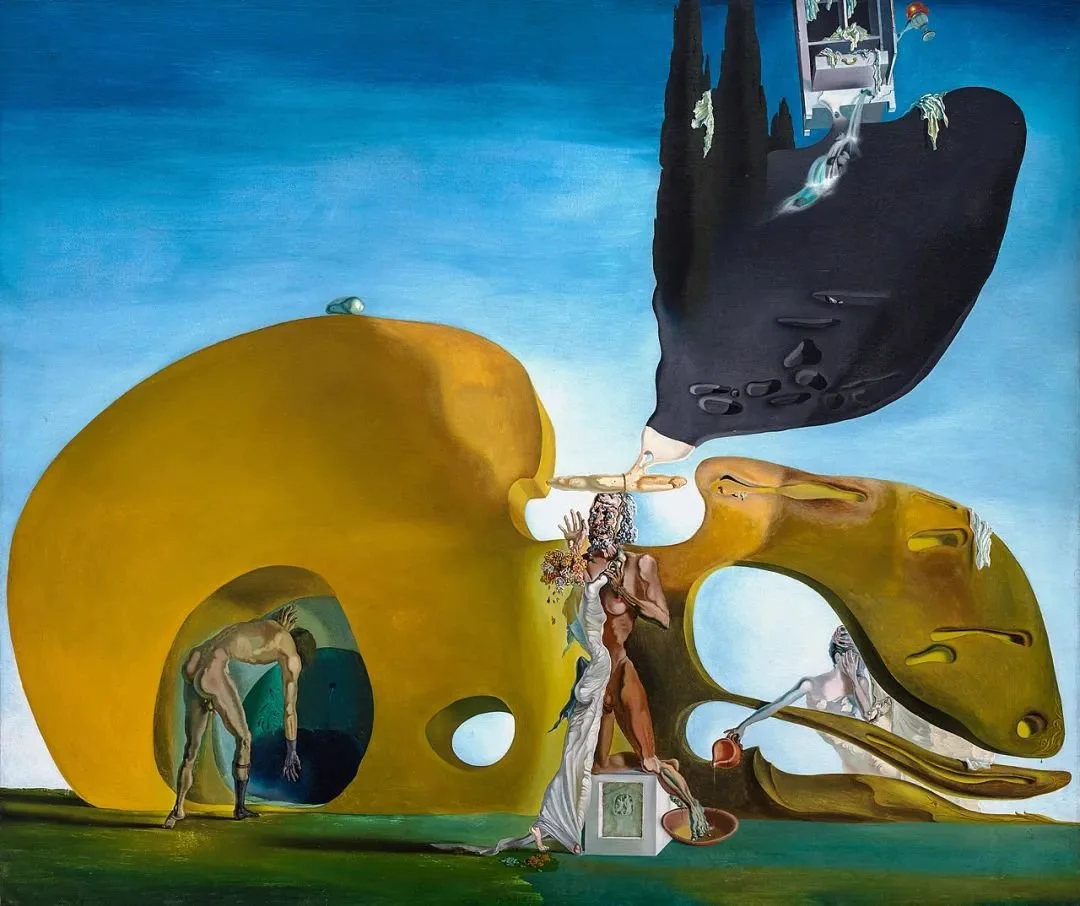

萨尔瓦多·达利的《液体欲望的诞生》是一幅具有强烈超现实主义风格的作品,以其独特的视觉元素和隐喻手法探索人类欲望的主题。

亚历山大·考尔德的雕塑作品《花瓣的圆弧》在纽约古根海姆美术馆展出,该馆凭借独特的建筑设计与丰富的艺术藏品,成为世界瞩目的文化标杆。

外观设计独具匠心,展现出独特的风格。

placements.

位于建筑南侧的圆形大厅以纯白色螺旋式坡道和透明玻璃穹顶闻名,这组标志性结构不仅展现了独特的设计美学,更成为建筑最具辨识度的景观特征。

▲部分展厅区域展示了多样化的展品,为游客呈现独特的文化与科技交融体验。

这幅藏品是蒙德里安创作的《画面2号/构图7号》,属于其著名的几何抽象作品系列,展现了抽象艺术的精髓。

本藏品为文森特·梵高创作的《圣雷米的群山》。

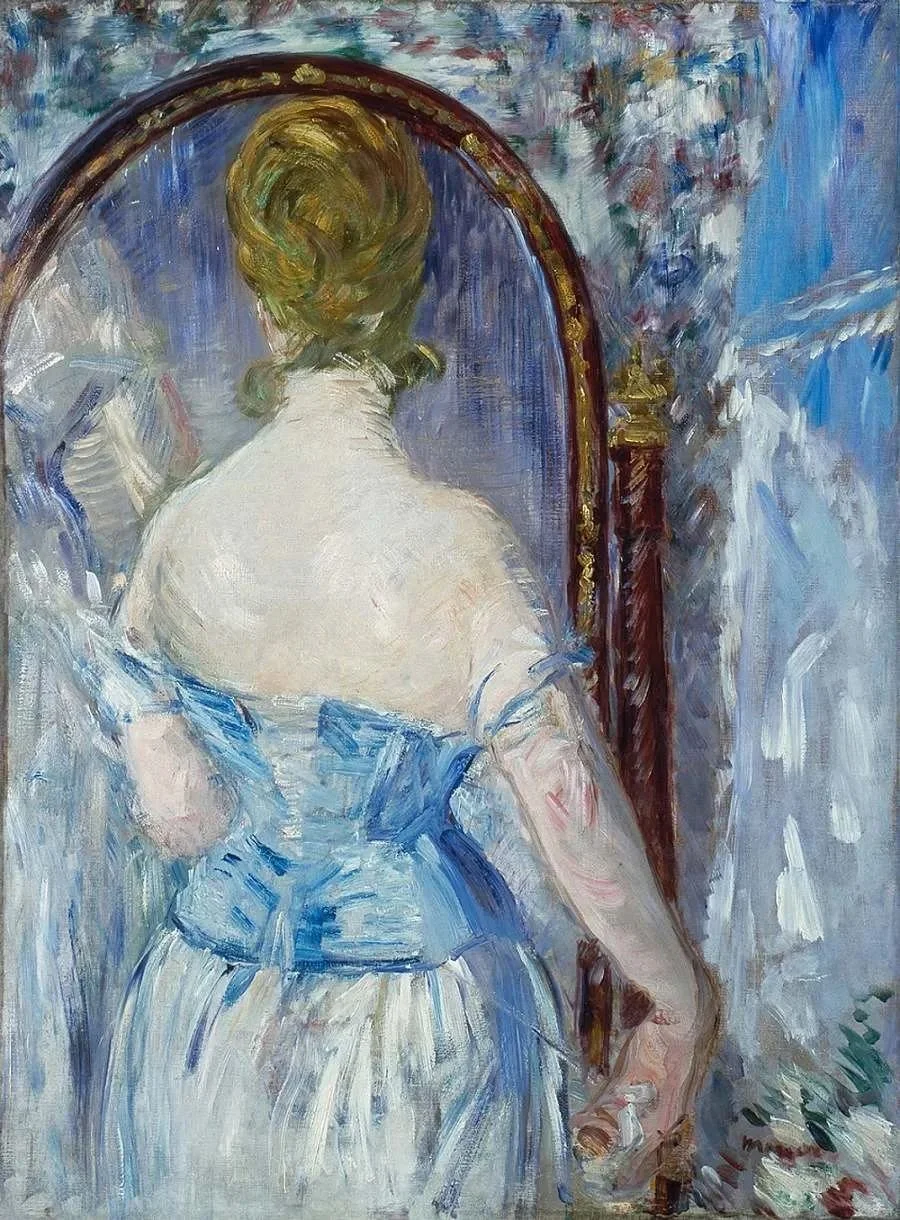

马奈的《镜前》是一件具有重要艺术价值的藏品,展现了19世纪印象派绘画的革新精神。这幅作品以细腻的笔触捕捉光影变化,通过镜面反射的构图技巧,将现实与虚幻巧妙融合。画面中人物的姿态与表情透露出微妙的心理活动,体现了马奈对现代生活场景的深刻观察。作为印象派先驱,马奈在这件作品中突破传统绘画的束缚,为后世艺术家开辟了新的创作路径。

艺术藏品:蒙克的《浪里的爱人》。

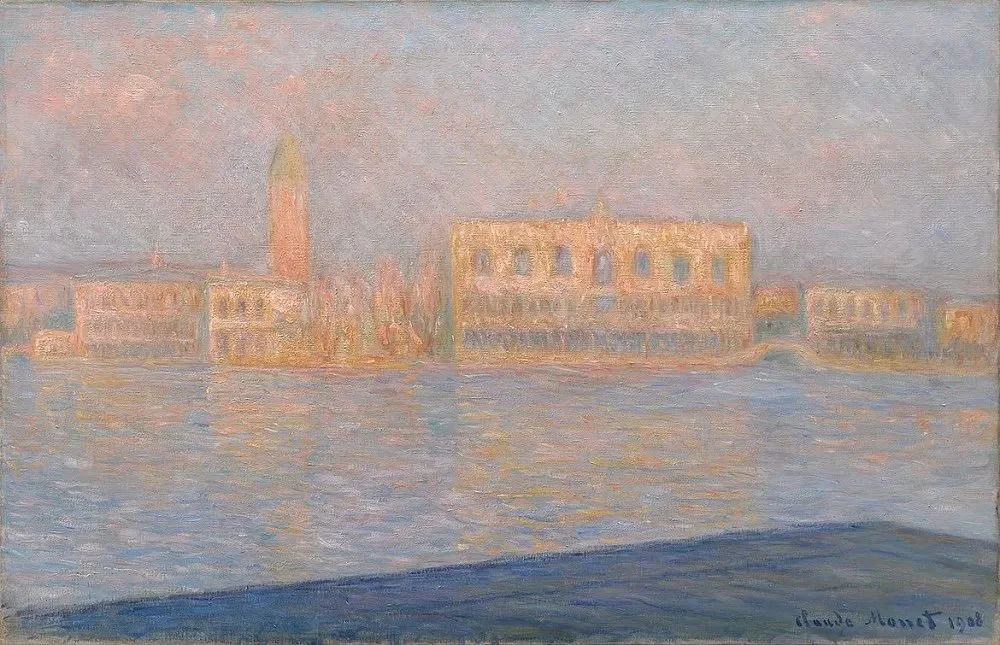

莫奈的《从圣乔治马焦雷岛看总督宫》是其威尼斯系列中的代表作之一,该作品以独特的印象派笔触描绘了圣乔治马焦雷岛与总督宫之间蜿蜒的运河美景,通过光影的微妙变化展现了水面上建筑倒影的动态质感。

佩姬人生中最具争议性的两个身份标签,一个是被冠以"女海王"的称号,一个是被誉为珍品收藏家的名号。这两个截然不同的标签却共同编织了她跌宕起伏的人生轨迹,世人往往沉醉于这两个标签的戏剧性张力,却鲜少深入探寻她内心深处的孤独与挣扎。事实上,佩姬的原生家庭始终未能给予她应有的温暖,自童年起便见证父亲永不间断的背叛行为,母亲更在她最需要支持的时刻选择沉默。而对自身外貌的持续否定,更是将她推向了长期的精神困顿,这种缺爱与自卑的双重枷锁,始终如影随形。

佩姬曾与第一任丈夫育有一子一女,然而她的女儿培真却不幸继承了母亲的艺术轨迹。在佩姬与马克斯的婚姻期间,培真更被视为母性竞争的牺牲品——马克斯的画作中,她被塑造成优雅的天使形象,而佩姬却沦为被描绘的怪物。为争夺丈夫的青睐,佩姬甚至对女儿展开了无情压制,导致培真在艺术天赋与心理创伤的双重夹击下挣扎求生。最终,她在药物与酒精的侵蚀中英年早逝,年仅41岁便离世,留下一段令人心碎的母女纠葛。

佩姬的情感世界如同一面破碎的镜子,映射出她内心的不安与依赖。尽管拥有巨额财富,她却在情感层面表现出令人震惊的脆弱——一旦沉溺于某段感情,便全然放弃自我决策权,将生活交由伴侣主导。这种看似光鲜的表象下,实则隐藏着深刻的不安与失控。她难以平复的自卑情结、对酒精的沉溺依赖,都在诉说着对生活的无力感。她既容易陷入情网,又在关系中展现出矛盾的软弱;既因缺乏安全感不断索取,又因内心的分裂而难以维系亲密关系。许多曾与她有过交集的男性都坦言,佩姬的存在会激发他们隐藏的暴戾。这或许揭示了人性的复杂性:我们终其一生探寻的自我认知,往往在情感漩涡中变得支离破碎。正如苏格拉底所言,"认识你自己"是人类最艰难的课题,而佩姬此生始终未能完成这场自我探索。她的情感困境与艺术天赋形成鲜明对照——在收藏馆里,我们看到的是她对艺术本质的深刻理解与敏锐洞察,这种将毕生心血倾注于艺术的执着,或许源于对现实世界的深刻失望。人生如荆棘丛生的荒野,而艺术则是滋养灵魂的甘泉,这或许正是佩姬选择以艺术品填补情感空洞的隐秘答案。

最新资讯

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》特辑 安雅锤哥见证史诗 -

- • 陈乔恩晒与谢娜合照 二人cos《破产姐妹》造型颜值超高 -

- • 《谈判专家》预告海报双发 刘德华演绎底层之苦 -

- • 仲野太贺与木龙麻生进出公寓 二人共度三天两夜 -

- • 《扫黑·决不放弃》上映 肖央余皑磊曝“真面目” -

- • 《最佳利益》开播获好评 天心自称戏里戏外反差大 -

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》预告 揭秘安雅复仇之路 -

- • 2024端午档总票房破2亿 《扫黑·决不放弃》领跑! -

- • 陈羽凡被曝开豪车载女友出门 违规并线与后车发生剐蹭 -

- • 《大雄的地球交响乐》特辑 开启哆啦A梦音乐之旅 -

- • 时代峰峻就时代少年团亲属隐私权遭侵害发声明 -

- • 拒绝内耗!从跟胡歌高圆圆一起《走走停停》开始 -

- • 张婧仪进组不小心上错车 大喊“我上错车啦”超可爱 -

- • 是枝裕和新片发布感谢坂本龙一:他的配乐不可或缺 -

- • 争论不休,《美国内战》是“寓言”还是“预言”? -

- • 《扫黑·决不放弃》:这回力度不一样了 -

- • 范丞丞《奔跑吧》最新路透 cos半人马综艺感拉满 -

- • Angelababy《奔跑吧》最新路透 古装造型仙气满满 -

- • 张若昀到达襄阳进组《庆余年2》全黑look引期待 -

- • Ella陈嘉桦身穿爱心印花T恤 笑容灿烂元气满满 -