资讯分类

关于《玫瑰的故事》的种种争议,编剧李潇都回应了 -

来源:爱看影院iktv8人气:723更新:2025-09-11 13:15:33

黄亦玫这一角色在当代社会背景下极具稀缺性。虽然不能断定此类人物完全消逝,但其存在频率确实罕见。我们几乎将所有可设想的美好特质都凝聚于她身上,塑造出近乎完美的复合型人格。

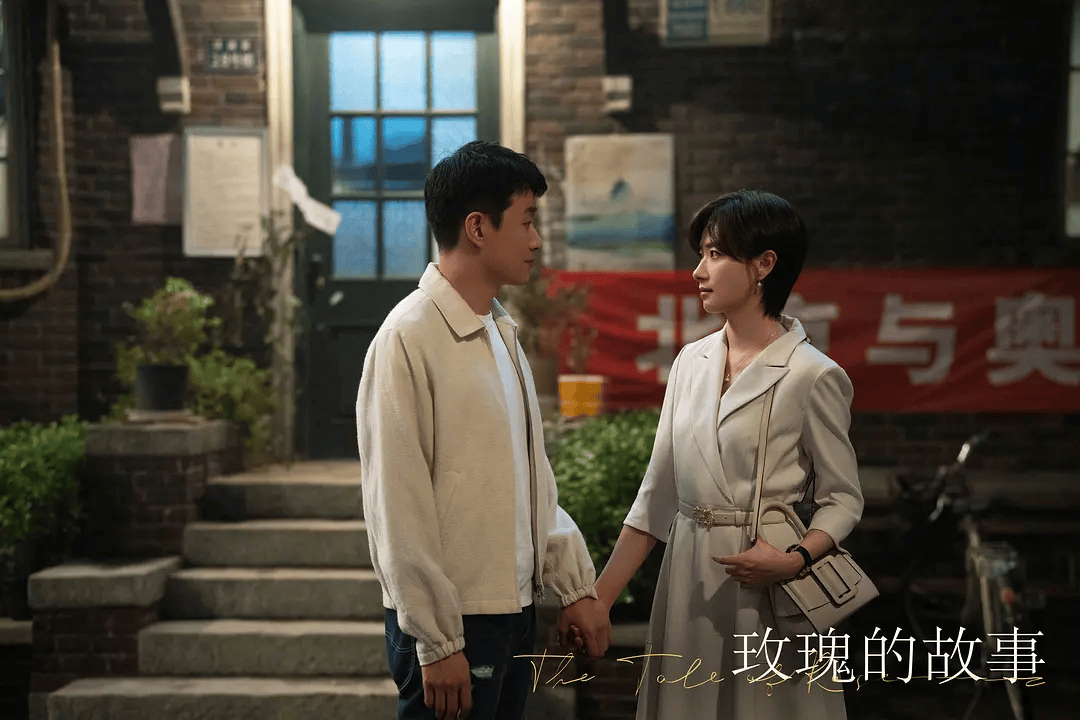

在亦舒创作的超过300部作品中,《玫瑰的故事》中的黄玫瑰堪称最具视觉冲击力的角色。她具备「蔷薇色皮肤、圆润眼型、左颊蓝痣」的标志性外貌特征,同时兼具反叛精神与孤独气质。通过黄振华、溥家敏等男性视角的叙事,黄玫瑰更像是一面多棱镜,折射出人性深处的复杂光谱。

剧方对原著的「主体性」缺失及超现实设定进行了重新考量。将故事时间线前移至2001年千禧年后,通过黄亦玫在北京高校大院的成长经历,展现其毕业于中央美院的背景与同步推进艺术创作的轨迹。剧中塑造的高自尊、敢爱敢恨、积极进取的特质,使角色的精神健康程度超越外貌价值。

编剧李潇深耕影视行业近二十年,擅长编织现实主义题材的都市情感剧。其代表作《我爱男闺蜜》《好先生》等均取得高收视成就,曾与新丽传媒合作的《大丈夫》更斩获白玉兰奖。李潇坦言,当前国产剧创作环境下,原著中缺乏现实根基的黄玫瑰难以直接呈现,但其提供的戏剧性框架为改编提供了创作自由度。

创作团队融合了李潇对北方城市生活的深刻理解与王思的另类视角。后者虽在四十岁才转型编剧,却成长于北大教师家属院,耳濡目染众多现实中的「天之娇女」。两位编剧将人生阅历与情感洞察力转化为剧本素材,最终打造出既保留原著精神又贴近现实的女性形象。

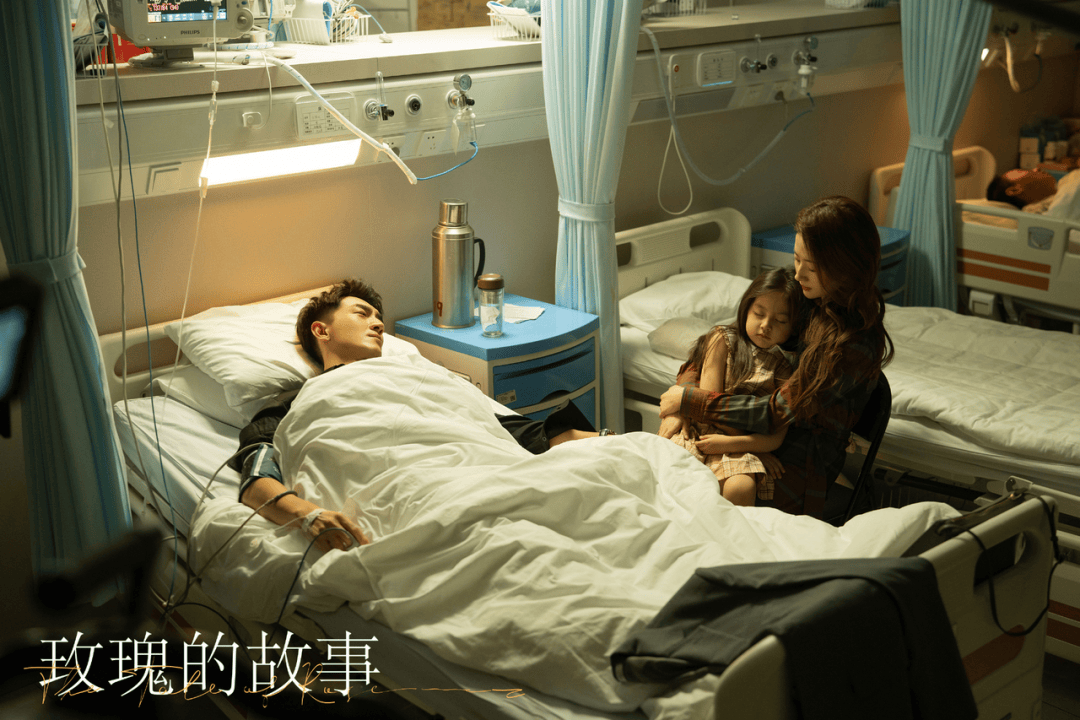

尽管经历四段情感纠葛,却始终未能抵达世俗定义的圆满结局。与方协文的婚姻更被描绘成充满压抑与痛苦的特殊关系,这种叙事选择凸显了角色在情感维度上的深度与复杂性。

随着剧集热度攀升,社交平台上围绕《玫瑰的故事》的情感细节展开激烈讨论——黄亦玫为何亲手毁掉美好人生?这位婆婆的举止是否太过咄咄逼人?独立女性为何陷入情感困惑?苏苏的过往是否过于戏剧化?在《新声Pro》长达一个半小时的访谈中,李潇对这些争议作出回应。她坦言,部分尚未步入社会的观众认为剧中男性角色不够立体,但事实上,这些角色都具备令人喜爱的特质。剧情并非刻意描绘男性缺点,而是通过他们展现人性的真实面貌。李潇还指出,女性角色创作始终面临诸多约束,尤其在情感表达层面。

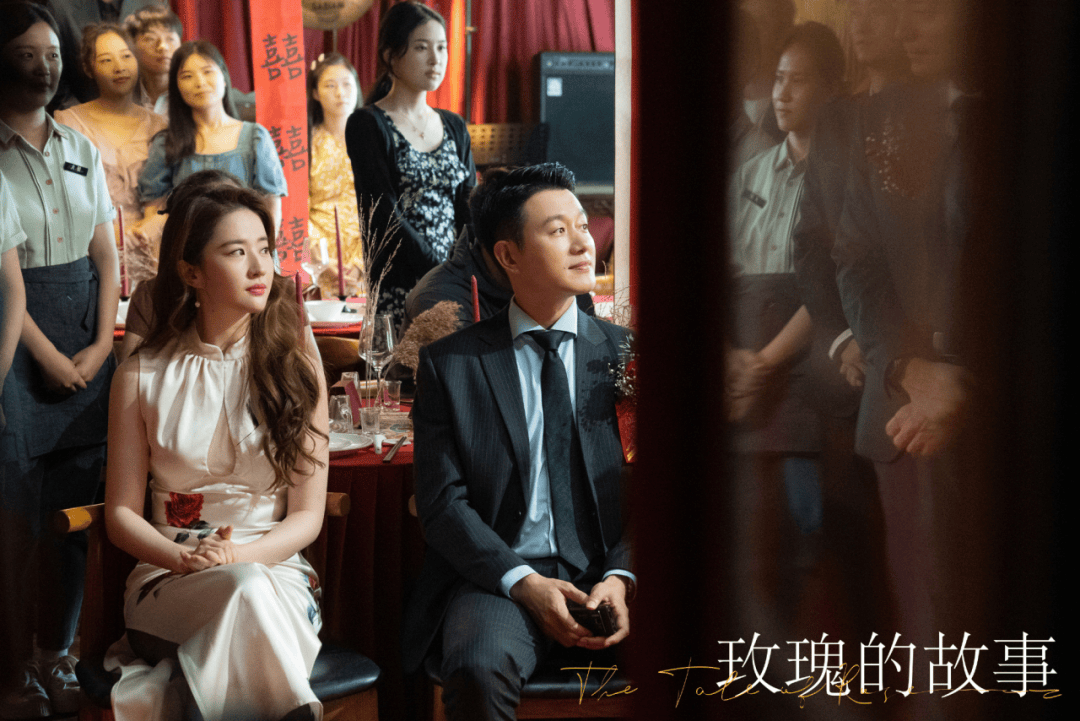

谈及为何选择改编亦舒作品,李潇表示这源于亦舒对女性角色塑造的深刻洞察,其在七八十年代展现的前卫价值观恰好契合当代女性主义创作趋势。当被问及黄玫瑰人见人爱的形象,她提出独特见解:这部作品不仅是关于黄玫瑰的叙事,更是通过她折射出的男性群像。黄玫瑰犹如一面镜子,亦舒借她映照出哥哥、前任男友、追求者乃至反目的兄弟们的复杂面貌。原著中黄振华对妹妹的矛盾态度——既疼爱又否定,正是人性多面性的体现。

关于角色家庭背景的改编,李潇解释道:原作中黄亦玫出身富豪家庭,哥哥为名门望族的设定在当下语境中稍显失真。因此,团队将故事根植于高校教师家庭,塑造出北京大院里成长的精神贵族形象。这一设定既符合现实主义创作需求,又延续了亦舒笔下女性重视精神追求的特质。李潇强调,改编并非背离原著精髓,而是基于对当代社会的观察和创作自由的把握。

新声Pro:一个「精神贵族」应具备哪些修养?李潇:黄亦玫这个角色在当代社会和生活环境中堪称稀有且珍贵。尽管无法断定这样的人完全不存在,但她确实在现实中极为罕见。我们几乎将所有能想象到的美好品质与精神特质都凝聚在黄亦玫身上。观众若仔细观察剧情,会发现她的美不仅体现在外在形象,更在于内在精神力量。例如,她作为女性展现出强烈的责任感,从不推卸义务。在与庄国栋分手后,她能客观反思自身,认为若曾要求对方将感情置于首位,实则是一种自私。这种在关系破裂后仍保持清醒认知的能力尤为独特,是当下许多人心中缺失的。人们往往习惯性地将矛盾归咎于他人,简单贴上「渣男」标签。

新声Pro:部分观众认为黄亦玫「运气太好」,难免产生距离感。李潇:实际上,我的搭档王思从小在北京大学家属院成长,她身边有许多类似黄亦玫出身的女性。在创作过程中,我们融合了诸多个体特质形成这个角色。通过采访调研,有位天之骄女的真实经历令我们深受启发——她不仅容貌出众、学业优秀,甚至轻松考入哈佛大学,同时具备敢爱敢恨的勇气,经历丰富却依然活跃于情感市场。这种理想化的人物设定正是我们想要呈现的女性传奇形象。坦白来说,若只讲述普通女性的日常故事,恐怕难以引发共鸣。毕竟我自身也属于平凡之辈,何必观看他人重复平凡的生活?

新声Pro:也有声音质疑黄亦玫的完美形象「将好牌打坏」,反而关芝芝成为「人生赢家」。李潇:剧中黄亦玫早已给出答案。Tina曾善意提醒她不要执着于握紧手中的好牌。但黄亦玫对此毫不在意,从不计较得失与性价比。在她的人生价值体系中,感情是至高无上的存在,无论是亲情、爱情还是友情。她对所有重要关系都抱有深切关怀。我不认同一个心理健康、思维清晰的人就必然不会受伤,反而认为黄亦玫是主动选择承受伤害的。因为她的生命态度始终热烈,相信生活值得全情投入。人与人之间的情感联结终究是双刃剑,既可能带来温暖也可能招致伤痛。

新声Pro:苏更生的原生家庭与黄亦玟的优渥背景形成鲜明对比。为何在剧中设置她曾遭受继父性侵的情节?李潇:这一设定源于真实社会案例。在我国偏远地区,许多女性遭遇性侵却因羞耻心理选择沉默,尤其是未成年少女,往往不敢向父母倾诉。这导致无数女孩终生背负心理创伤,影响其情感发展与生活轨迹。我曾查阅检察院相关卷宗,发现这类案例数量远超大众认知。欣慰的是,这部剧引发广泛讨论,让更多人关注这一社会问题。我想特别提醒成年男女,尤其是年长者,要切实保护家中子女免受伤害,无论性别。每多一个观众关注,就多一份现实警醒。苏更生与黄亦玫的对照关系昭示着:即便出身优越,物质条件再好,面对生活的考验依然无法逃避;而不论遭遇多大的不幸,个人仍能凭借内在力量走出阴影,遇见温暖的人与美好的可能。

每段感情都蕴含着成长的契机。在分析黄亦玫与方协文的情感时,编剧李潇强调黄亦玫始终以真诚面对每段关系。方协文身上展现出的勤勉、专注与近乎严苛的自我管理特质,恰好呼应了黄亦玫内心对苏更生的回忆。两人虽出身寒微却都带着细微的自卑情结,这种特质使方协文在初遇时格外体贴黄亦玫的感受。值得注意的是,剧中所有情感纠葛都暗含救赎意义,即使经历伤害与背叛,黄亦玫仍能带着伤痕重新投入爱情。编剧认为这种情感韧性本身就是难得的品质。

针对观众对男性角色的质疑,李潇坦言自己已尽全力塑造这些角色的立体性。方协文、庄国栋与黄振华虽然被贴上「渣男」标签,但每个角色都承载着特定的困境。以黄振华为例,他与前女友的偶遇更多是情感试探,即便与白晓荷的互动也局限于单方面情感投射。编剧特别指出,黄振华在意识到偏差后迅速调整,展现了人物的清醒与担当。

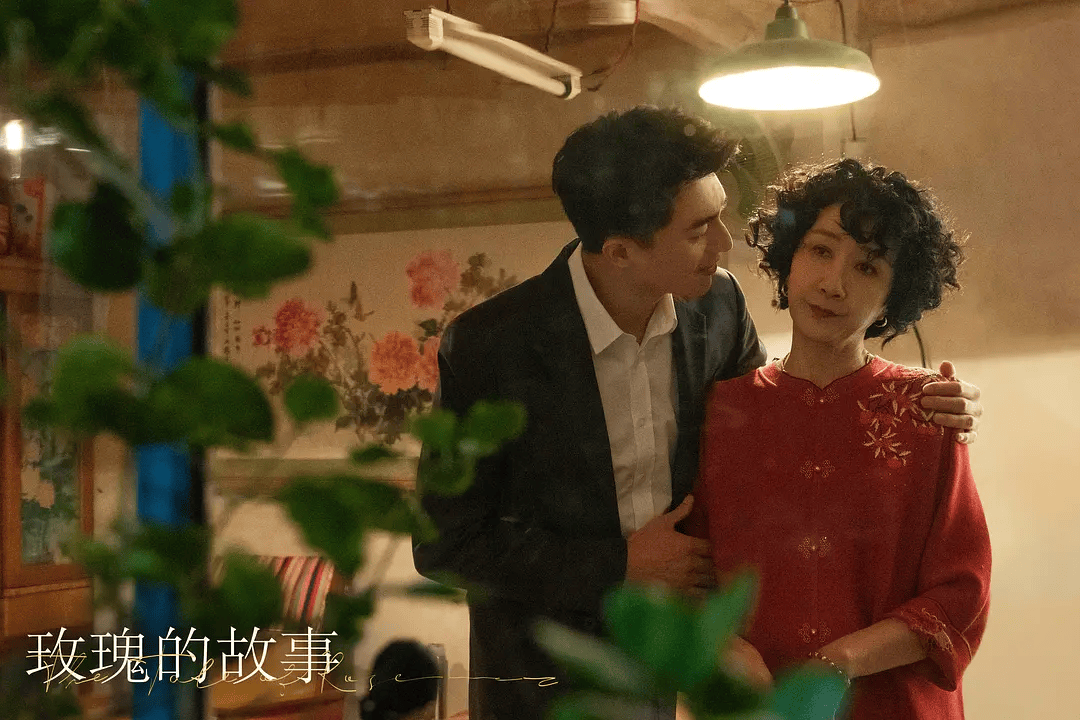

新声Pro指出,剧中婆媳关系虽常引发观众不适,却意外激起了广泛讨论。李潇分享道,自婆婆到上海后,剧集热度显著攀升,观众越是对角色产生情绪共鸣,越是对剧情充满期待。回溯过往,他创作的《麻辣婆媳》与《当婆婆遇上妈》均取得高收视成绩。对于婆媳题材的持续吸引力,他认为这并非单纯的狗血情节,而是藏有深层戏剧张力。面对观众对角色设定的质疑,他强调创作者应避免二元对立,每个角色都蕴含着复杂的人性逻辑。例如,当讲述东北小城出身的婆婆故事时,她因丈夫早逝而独自抚养儿子,却在儿子学业有成后面临情感疏离——这种在更年期阶段产生的孤独感,恰恰构成剧情的动人内核。观众若能换位思考,或许会发现看似苛刻的婆婆,实则承载着时代赋予的生存压力,而黄亦玫选择忍让的举动,或许正是对婆婆处境的无声理解与包容。

新声Pro提到,仍有观众认为黄亦玫在婚姻中表现得过于退让。李潇回应称,当代社会常将个性等同于对抗与坚持自我,但黄亦玫的选择展现了不同的维度。她主动选择与方协文建立婚姻关系并孕育子女,这种决断体现了深层的自我认同。在导演构思的场景中,黄亦玫虽有机会通过阳台俯瞰楼下对话,但她选择屏蔽这些声音——既不屑于参与婆媳琐事的争执,也无意卷入家庭矛盾的漩涡。这种克制并非软弱,而是源于她从小养成的独立人格。李潇强调,若让黄亦玫与婆婆激烈争执,即便胜诉也会破坏人物完整性。

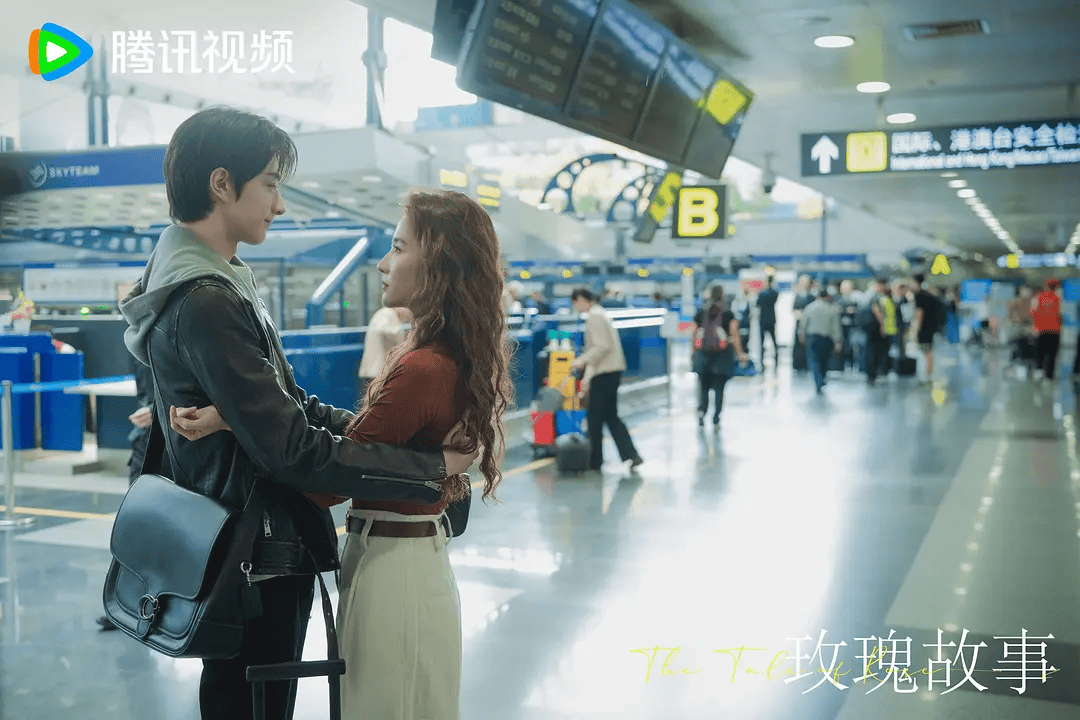

谈及与庄国栋的感情发展,李潇指出黄亦玫经历了显著的成长蜕变。作为千禧年后的年轻女性,她对庄国栋的热烈情感体现了恋爱初期的纯粹激情。随着剧情推进,黄亦玫在婚后的成熟度逐渐显现,甚至在离婚前夕的眼神变化都暗示着人物弧光。这种成长不仅体现在情感态度上,更深化于处世智慧——她学会以更宽容的姿态面对伴侣的不完美,理解爱情需要包容而非苛责。当黄亦玫步入36岁创业阶段,她已能以更清醒的态度处理感情关系,展现出独立自主的生存状态。

关于结尾处的年下情感线,李潇澄清这并非传统意义上的爱情故事。他将其定义为一种超越爱情的深层联结,这种关系承载着更丰富的内涵。黄亦玫在情感成长的过程中,逐渐建立起自我肯定的体系,不再将幸福寄托于他人。她以自由和坦然的姿态面对未来,既可能在某天遇见值得托付的人重燃爱情,也能够独自活出完整的人生。这种状态的转变,标志着她从依赖情感获得认同,到主动创造幸福的成熟过程。

社会上普遍呼吁应摒弃‘恋爱脑’的观念,但李潇认为当代年轻人的爱情观值得更深入的探讨。在创作过程中,有建议希望为角色增添事业线以平衡恋爱情节,她却反问:为何一个情感细腻、气质出众、广受好感的女性角色,就不能拥有恋爱经历?这一思考逐渐引导她发现,社会对女性角色存在诸多限制与规条——既要求她们在情感表达上克制,又对恋爱行为过度评判。正如现实中,女性若选择恋爱常被贴上‘恋爱脑’标签,若遭遇不幸福关系,又会面临‘为何不离婚’的道德诘问。剧中黄亦玫因恋爱选择引发争议,观众对她的批评(如指责其‘下嫁’或‘打烂牌’)恰折射出社会对女性情感决策的双重标准。李潇坦言,这些评判往往源于旁观者以自身经验为基准的主观臆断,仿佛站在上帝视角审视他人人生。但令她忧虑的是,当现实中的女性真正面临情感困境时,是否也会承受相似的舆论压力?这也正是该剧引发热议后,她对社会现象产生的深刻思考。

最新资讯

- • 张远晒童年与母亲合照祝母亲节快乐:愿您余生多爱自己 -

- • 董璇晒与母亲女儿出游大片 一同享受海景十分惬意其乐融融 -

- • ASAP Rocky晒蕾哈娜与儿子随拍 一家三口古灵精怪笑容灿烂 -

- • 金庸生前诉江南案终判:此间的少年再版需付版税 -

- • 管虎戛纳获奖片《狗阵》首映 彭于晏亮相谈突破 -

- • 李小璐再发《Make you fly》庆母亲节 和女儿相处点滴动人 -

- • 小S15岁二女儿首次拍摄mv 校园主题长发披肩穿制服温柔清纯 -

- • 贾静雯家庭聚会庆母亲节 女儿乖巧70岁母亲捧花出镜 -

- • 满满的爱!韩庚张艺兴龚俊等众星发博庆祝母亲节 -

- • 《蓝色禁区:凪》首曝预告海报 确认引进中国内地 -

- • 胡杏儿晒与儿子合影笑容灿烂:成为你们的母亲很荣幸很感恩 -

- • 盆栽哥社交软件改名 由艺名改回了本名Abel Tesfaye -

- • 王艳儿子球球近照释出 身姿挺拔母亲节为妈妈送花并拥抱 -

- • 贾冰看《爸爸是外星人》剧本爆哭 于洋自曝曾参演 -

- • 杨洋分享意大利随拍照 穿白T恤戴墨镜满满少年感 -

- • 王凯北京机场飞奔赶航班 网友调侃“风一样的男子” -

- • 吴尊晒一家四口合照为老婆庆祝节日 亲吻林丽吟发顶好甜 -

- • 《沙漏》曝终极预告 邱天包上恩友情救赎人生伤痛 -

- • 李承铉晒照为戚薇庆祝母亲节 感谢老婆陪伴和付出 -

- • 马达抛弃大本,携手卡西!《煽动者》首曝海报 -