资讯分类

评论两极化,《云边有个小卖部》治愈观众了吗? -

来源:爱看影院iktv8人气:940更新:2025-09-11 13:36:11

由张嘉佳编剧并执导的电影《云边有个小卖部》改编自其同名小说,已于6月22日正式在全国范围内公映。影片讲述都市青年刘十三在生活与工作中逐渐迷失方向,因外婆病重被带返故乡,在儿时挚友程霜的陪伴下,与外婆共同面对生活困境,最终重拾人生信念的温暖故事。

该片在首日票房中以逾7000万元的票房成绩夺得日冠,但电影口碑呈现显著分歧。部分观众指出故事节奏缓慢、情节铺陈冗长,而另一部分观众则称赞影片的自然风光与家庭情感戏码蕴含着强烈的治愈力量。为何以"温情治愈"为核心的返乡主题影片会遭遇"冰火两重天"的口碑差异?本期《今日影评》特邀北京电影学院教师冯梦瑶,深入剖析该片口碑两极分化的现象。

从文字转化为影像的治愈力不言而喻,《云边有个小卖部》作为一部成功的商业电影,汇聚了彭昱畅、周也、张艺凡、陈妍希、王大陆等实力派演员,其票房表现印证了市场号召力;影片精心呈现的自然风光为视觉体验增添了独特魅力,配乐与叙事相互映衬,使观众在沉浸式观影中宛如置身于电影描绘的诗意世界。

冯梦瑶坦言观影后并未感受到深层的治愈体验,尽管影片选用了风景如画且独具特色的小镇作为叙事背景,但其在视听语言上所呈现出的治愈感较为表浅,未能抵达更深层次的情感疗愈效果。

该影片在类型归属上存在明显模糊性,无论从现实主义、奇幻或社会寓言等维度进行分析,其主人公的行为逻辑与导演的叙事手法均难以获得充分阐释。若将其定位为现实题材,观众则期待见证主人公经历都市生存压力后,如何通过回归故土实现精神救赎与价值重构的过程。

影片中刘十三以旁观者的身份重返故土,虽与旧日同窗、儿时挚友等角色产生交集,但剧情并未赋予他实质性的参与度。这种设定使得观众难以通过其视角建立情感纽带,也未能与角色共同经历一段心灵成长的旅程。

作为一部以爱情为主线的作品,彭昱畅与周也的情感线存在一定薄弱之处。影片对两人关系的刻画未能充分展开,关于其情感历程及现实挑战的描写相对浅显,导致人物情感发展缺乏充分铺垫,最终呈现出的情感层次略显朦胧。

分析指出,张嘉佳在剧作创作中暴露出技术技巧上的不足,具体表现为未能坚守核心叙事理念。相较于小说中每个章节均设置的激励性语句,电影版在情感传递上显得较为单薄,未能为观众提供充分的精神慰藉。

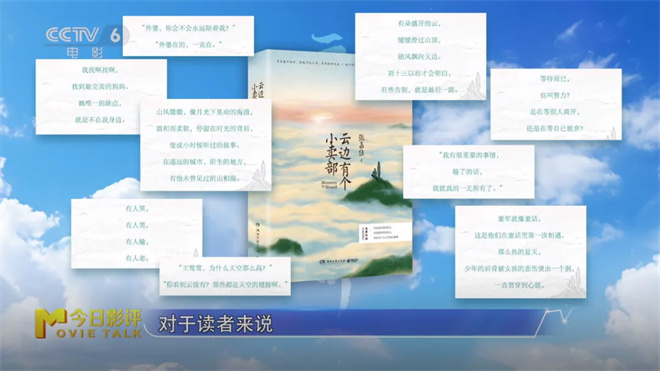

观众群体不仅涵盖张嘉佳小说的忠实读者,还包括彭昱畅和周也的影迷群体,以及对相关题材和故事内容感兴趣的观众。因此,在将小说改编为电影时,需要采用电影叙事手法重新演绎这一故事,以增强观众的接受度并传递更深层的情感共鸣。

返乡浪潮悄然蔓延至云边镇。近期《我的阿勒泰》《走走停停》等影视作品以家乡叙事引发都市观众情感共鸣,而《云边有个小卖部》同样聚焦返乡青年的视角。该片相较前述作品摒弃了小资情调与文艺气息,更贴近现实主义表达。主人公刘十三作为在都市从事保险工作的普通职员,其在城市中挣扎求存的生存状态与当代职场群体高度吻合。不过,影片部分情节仍显理想化,未能深刻触及现代都市人面临的生存困境与心理压力。

与同为返乡青年的李文秀相比,《我的阿勒泰》中角色发展轨迹更为鲜明。当李文秀因缺纸而陷入困境时,巴太以割取桦树皮的方式回应她:"若你真心想表达情感,纸张并非唯一载体,树皮同样可承载文字。"这一情节不仅揭示了李文秀从都市思维向乡土智慧的转变,更通过巴太的质朴话语,展现了主人公在异乡生存实践中获得的精神成长。

要打造一个动人的返乡题材叙事,关键在于深入挖掘返乡主题的核心价值。通过展现主人公在人生困境中的挣扎,再以他的抉择映照出“生而为人”的深层意义。在《我的阿勒泰》中,马伊俐饰演的母亲说出“我生你下来不是为了让你服务别人”,这句充满力量的话语展现了先锋、洒脱与自由的特质,更蕴含着深刻的哲理思考;而在《云边有个小卖部》里,外婆同样以朴实的语言表达“你平平安安、健健康康的,其实就是我们最大的希望”。返乡的旅程本质上是寻找生命真谛的探索,这两段截然不同的生活轨迹所承载的价值内涵,恰恰构成了返乡叙事最具感染力的内核。

故乡情结往往成为人们心中最温润的情感寄托,唯有深入挖掘其内在价值,方能使故事更具治愈效果,让观影者在光影交错间重拾前行的勇气与希望。

最新资讯

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》特辑 安雅锤哥见证史诗 -

- • 陈乔恩晒与谢娜合照 二人cos《破产姐妹》造型颜值超高 -

- • 《谈判专家》预告海报双发 刘德华演绎底层之苦 -

- • 仲野太贺与木龙麻生进出公寓 二人共度三天两夜 -

- • 《扫黑·决不放弃》上映 肖央余皑磊曝“真面目” -

- • 《最佳利益》开播获好评 天心自称戏里戏外反差大 -

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》预告 揭秘安雅复仇之路 -

- • 2024端午档总票房破2亿 《扫黑·决不放弃》领跑! -

- • 陈羽凡被曝开豪车载女友出门 违规并线与后车发生剐蹭 -

- • 《大雄的地球交响乐》特辑 开启哆啦A梦音乐之旅 -

- • 时代峰峻就时代少年团亲属隐私权遭侵害发声明 -

- • 拒绝内耗!从跟胡歌高圆圆一起《走走停停》开始 -

- • 张婧仪进组不小心上错车 大喊“我上错车啦”超可爱 -

- • 是枝裕和新片发布感谢坂本龙一:他的配乐不可或缺 -

- • 争论不休,《美国内战》是“寓言”还是“预言”? -

- • 《扫黑·决不放弃》:这回力度不一样了 -

- • 范丞丞《奔跑吧》最新路透 cos半人马综艺感拉满 -

- • Angelababy《奔跑吧》最新路透 古装造型仙气满满 -

- • 张若昀到达襄阳进组《庆余年2》全黑look引期待 -

- • Ella陈嘉桦身穿爱心印花T恤 笑容灿烂元气满满 -