资讯分类

戛纳获大奖成华语片之光,但票房仍惨淡……管虎和《狗阵》,冤吗? -

来源:爱看影院iktv8人气:306更新:2025-09-11 14:46:55

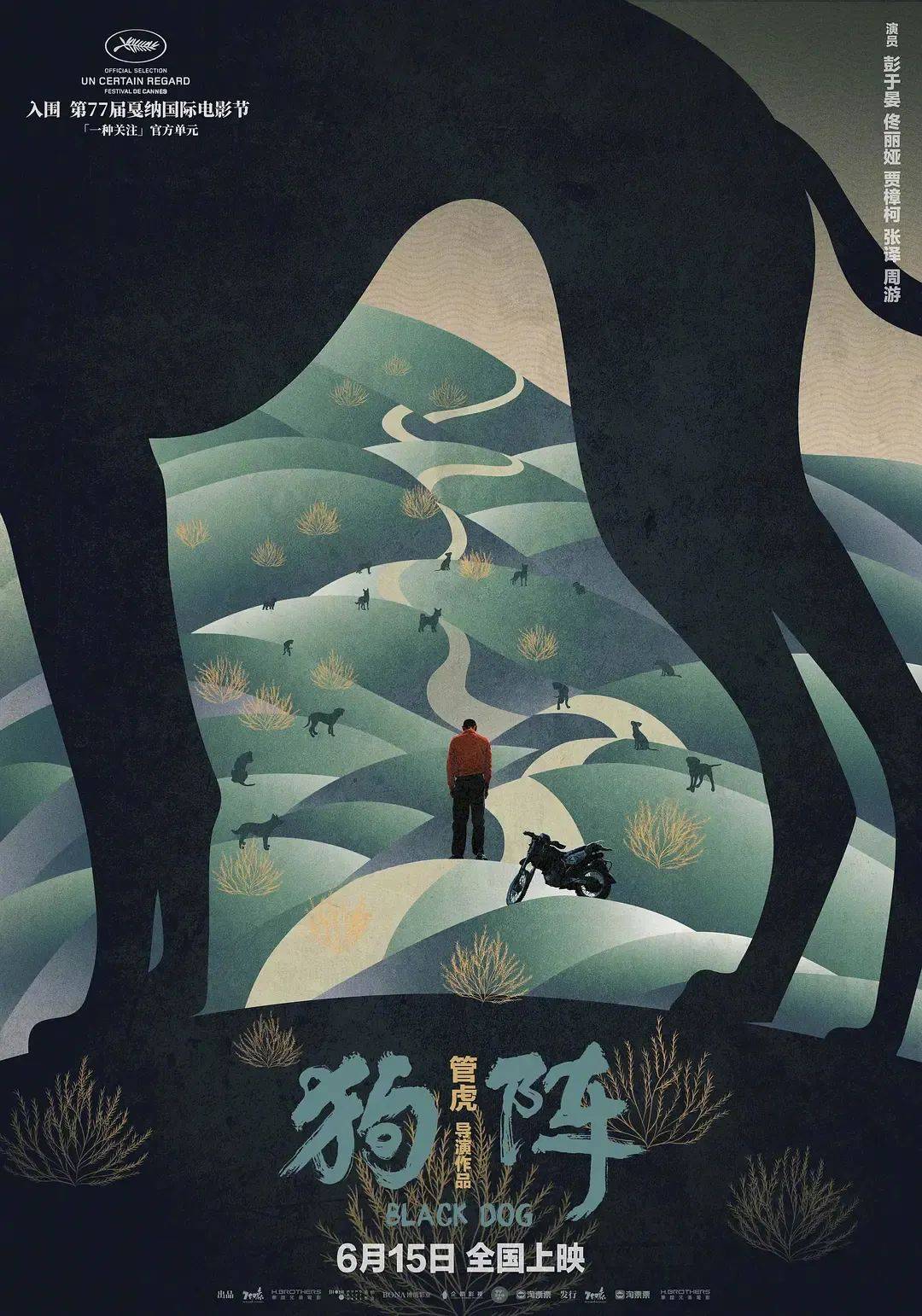

尽管在戛纳斩获官方"一种关注"竞赛单元大奖,时隔多年再次为国产电影赢得荣誉;尽管拥有彭于晏、佟丽娅主演及贾樟柯、张译客串的重磅演员阵容,管虎导演回归作者路线的新作《狗阵》仍遭遇票房滑铁卢。上映五日仅收获2400万票房,这部以现实题材为核心的西部片,因节奏缓慢而令人昏昏欲睡,最终未能突破艺术电影在市场上的隐形天花板。

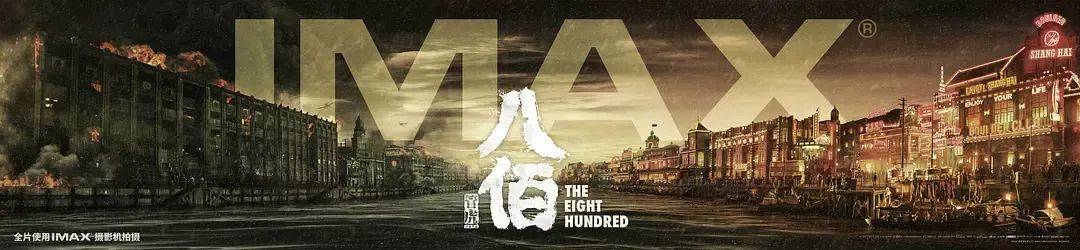

其成败显然不应仅以市场数据衡量:《狗阵》斩获戛纳国际电影节"一种关注"单元最高荣誉,收获海外媒体一致好评,尽管票房表现未达预期,却在口碑层面实现了有效突破。对于管虎而言,该片在奖项与评论上的收获与票房损失形成的差值,仍足以令其感到满足。毕竟导演本人素有商业成绩保障,近十余年间持续在主旋律与类型片之间切换创作方向,曾以《八佰》创下年度全球票房冠军纪录。在华语电影圈,他亦长期处于被广泛关注的创作状态,虽未获得大量奖项,但其艺术造诣与行业地位已获普遍认可。

然而,作为第六代导演中的代表性人物,管虎始终面临着国际影展参与度相对有限的挑战,其作品此前仅有2009年《斗牛》入围威尼斯电影节次级单元。《狗阵》作为他暂时抽离商业大片创作后推出的重磅作品,不仅有效提升了其在国际电影节评价体系中的声望,更为未来冲击欧洲三大国际电影节积累了有力的资本。该片的成功标志着管虎正式实现商业与艺术创作的双重突破,为其后续发展开辟了更为广阔的空间。

从管虎导演的创作转向来看,《狗阵》的风格突破传统类型片框架,更契合欧洲电影节的审美取向,因此有分析认为,管虎选择该片作为其风格转变的尝试,可能带有策略性的“回归”意图,旨在通过欧洲电影节的审美倾向提升国际影响力,这种猜测并非毫无依据。然而,管虎本人对此并未直接表明功利性意图,他强调创作动机更偏向于在完成主流商业大片后的自我调节,希望通过短暂的“喘息”重新校准创作方向,为后续作品积蓄能量。

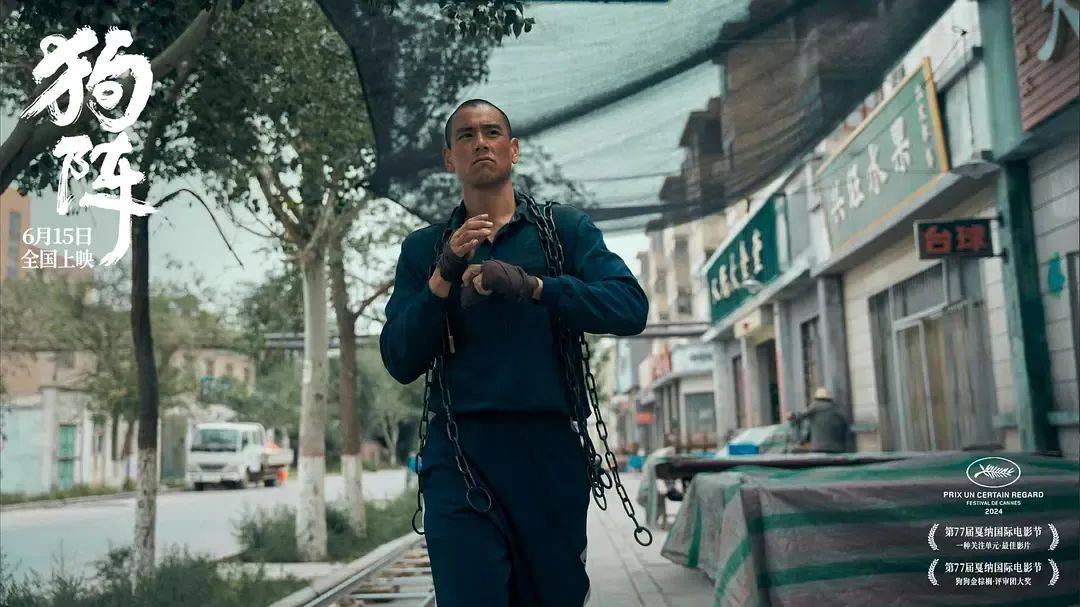

影片《狗阵》以2008年北京奥运会前夕的甘肃小镇为背景,讲述九年前因意外致人重伤入狱的二郎(彭于晏饰)在假释后重返社会的故事。面对社会偏见与戒备心理,他既难以重建生活,也陷入与父亲关系的冰封。此时小镇正遭遇流浪犬泛滥危机,民间自发组建的打狗队成为维系秩序的手段,二郎因生计所迫加入其中。在一次追捕行动中,他意外救下一只被围困的黑狗,通过"不咬不相识"的相处模式,逐渐与这只特殊的生命建立起深厚羁绊。这份超越物种的羁绊,既让二郎在孤独中觅得慰藉,也使流浪狗获得生存希望,最终实现人与动物的双向救赎。

对于普通观众来说,这部影片的叙事节奏显得过于缓慢,情节发展缺乏张力。除去平淡无奇的剧情走向,主角彭于晏全程几乎无台词的表演方式,更让许多观众感到乏味。历经两小时的观影体验,这个以人与野狗相伴为核心的故事,最终仍难以捕捉导演试图传达的明确主题。

这种叙事风格不禁令人联想到管虎导演的经典作品《斗牛》,该片以黄渤与奶牛的温情故事展现了独特的质感。然而,《狗阵》的整体观感却呈现出截然不同的面貌。相较之下,《狗阵》的视觉呈现更为精炼,其美学特征更接近欧洲电影节获奖作品的范式——精妙的场面调度、极简主义的剧本结构、沉默寡言的边缘人主角、以写实手法为主辅以象征性表达的自然主义镜头语言、对环境与地景的诗意化呈现及苍凉氛围营造、贯穿始终的隐喻体系,以及对动物演员的高难度训练……无论从形式、元素还是手法、氛围层面,《狗阵》都高度契合当代国际艺术电影的审美趋向。这些艺术特质的累积,自然成为其获得专业认可的重要依据。

影片最引人注目的视觉呈现首先体现在其独特的镜头美学。荒凉的黑戈壁与旷野景观、辽阔的天际线、锈蚀的钢铁巨构以及颓败的城镇废墟,《狗阵》在地景设计上不仅刷新了中国西部片的美学高度,更展现出接近国际顶尖水平的艺术质感。这种突破是管虎在多年主导商业大片后,在艺术电影视觉构建领域取得的重要成就。但深入观照其审美内核与叙事主题,影片更多延续了管虎一贯的创作脉络——从人与野兽的情感联结叙事,到对边缘群体的关怀表达,再到贯穿始终的男性气质与游侠精神,以及对父子关系的复杂情感投射,无不彰显导演一贯的艺术追求与精神特质。

鲜为人知的是,管虎在转型成为知名电影导演之前,曾创作过大量涵盖不同题材类型的电视剧作品。这些剧集既注重类型化叙事,也关注现实主义关怀,而最能展现其人文视角的,则是持续聚焦社会边缘群体的创作方向,无论是反映当代农民工生存困境的《生存之民工》《外乡人》,还是展现抗战时期沂蒙山区军民情谊的《沂蒙》,都体现了他对弱势群体命运的深切关注。

管虎的电影创作始终贯穿着对乡土中国的深刻思考。2009年以《斗牛》重返银幕,该片聚焦沂蒙山区农民在战乱时期与自然力量抗争的悲情故事;《杀生》则通过"穷山恶水出刁民"的叙事框架,揭示了特定历史条件下普通人的生存困境;《老炮儿》更可视为对老北京底层男性群体的诗意挽歌。其作品中的人物分布于中国各地乡村,跨越不同时空维度,尽管本人是二代北京人,却展现出对祖国山河的全方位关注。这种深刻的乡土情怀催生出严酷环境与群体受难的创作母题,而新作《狗阵》同样延续了这一创作脉络。

在经历三线建设时期焕发活力,随后又随全国经济发展浪潮逐渐衰落的西部戈壁小镇中,二郎因入狱而错失时代变革,出狱后不仅要面对隐性歧视的枷锁,更需承受死者亲属的报复阴影。这个被命运击垮的失败者,恰似管虎过往作品中主角的微妙变体:性焦虑的元素被淡化,取而代之的是青涩而刚健的纯阳之气,呈现出另一种挣扎与成长的叙事维度。

另一层面解读,二郎或许承载着管虎的自我投射。他身具高大强壮的肉身特质,青年时期兼具勇武精神与文艺气质,体内涌动着炽热的荷尔蒙能量,与父亲共同承载着"中国式父子关系"的宿命。值得注意的是,管虎过往对作品主角多采用"悲悯式旁观"的叙事立场,而二郎这一角色则呈现出截然不同的特质——既包含对自我形象的张扬诠释,又暗含深层的孤独与挣扎,这种创作视角的转变折射出导演内心世界的微妙变迁。

同样值得注意的是,管虎的其他电影作品中也频繁出现'动物'这一重要符号。在《斗牛》里,八路军委托村民保管的荷兰奶牛承载着特殊意义;《老炮儿》中,权势者所饲养的鸵鸟则成为权力象征;而《八佰》里那只充满灵性的白马,则象征着希望与信念。

这些动物与主角人物之间存在着复杂的关系网络,其核心在于共同构建了一种人兽灵魂同质的泛灵论基础。在这一框架下,某些动物与人类形成共生关系,而另一些则通过本能互动与人类形成镜像对照。这种联系具有双重属性:一方面,动物所遭遇的生存困境被转化为人类精神压抑的隐喻性象征;另一方面,动物身上展现的原始野性则成为叩问人类本质的神圣启示,揭示了文明与本能之间的深层对话。

《狗阵》中的人与动物关系蕴含着深刻的象征意义与神圣意涵。影片中流浪者如同野狗,与社会脱节,独自漂泊于新社会秩序的边缘,成为难以融入的"困兽"。而以细狗为代表的动物群体,则象征着原始野性的觉醒,在日食这一罕见自然现象的映衬下,集体涌向公路与街巷,宛如神谕降临,暗喻着二郎突破精神桎梏的过程。这种人兽互动既呈现了生存困境,也暗示着生命觉醒的可能。

这正是《狗阵》区别于《忠犬八公》或《一条狗的使命》以人与狗之间的情感为主线,而更贴近《狗神》《白色上帝》寓言体叙事的原因。影片通过二郎与细狗、二郎神与哮天犬之间的对等关系,以及日食这一"天狗食日"神话意象的再现,为故事注入了英雄之旅的史诗气质,使作品在情感表达之外更呈现出神话寓言的深层意涵。

《狗阵》最引人注目的特质,在于多元情感意象的交融。日食与奥运的时空交错、狗与蛇及老虎的象征并置,构建出荒诞而充满隐喻的叙事场域。影片通过人与动物超越言语的深刻共鸣,呈现当代寓言特有的神秘感与精神超脱。那些看似克制实则汹涌的爱恨情仇,共同浇筑出粗粝而狂放的直男式气质,使作品在现实之外升腾起一抹魔幻现实主义的叙事张力。

然而,上述赞美与解读更多地体现了对这种鲜明男性特质的迷恋,却难以涵盖那些沉醉于其中的影迷群体。对于追求严谨叙事逻辑、注重时空架构的观众而言,缺乏核心内容的美学难免喧宾夺主,重复的隐喻不过是浅尝辄止的炫技。就作品内核而言,关于其“空洞”“破碎”“乏味”的质疑,确实有其道理。

在探讨《狗阵》的创作特征时,功能性配角设计及某些缺乏必要性、并带有男性凝视倾向的女性形象,实质上反映了部分男性创作者在创作过程中对自身视角的过度依赖。该片市场反响平平的票房数据,某种程度上印证了普通观众难以产生共鸣的现象,凸显了此类"低配版贾樟柯小镇故事"在当代影视语境下的局限性。

尽管因作品获得声誉却未能延续商业成功,对于深耕主流商业电影领域多年、早已取得巨大成功的导演管虎而言,这并非难以逾越的障碍。他以"人生如同一片旷野而非既定轨道"的比喻回应,认为不完美的《狗阵》恰恰让他重新发掘了自己年轻时的创作潜力。谈及影片中蕴含的动物精神,他阐释道:"那些充满生命力、富有动物性的个体永远对现状保持不安,持续渴望突破与重塑,不断追求新的生命形态,这种求变的冲动仿佛凝聚成了一种独特的阵势。"

《狗阵》以粗犷的个人风格呈现,对导演管虎而言,这是一次长期压抑的创作欲望的释放。同时,该片为中国电影开辟了一条独特的道路,尽管从电影创作的角度来看,这种尝试并未带来实质性的损失。

最新资讯

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》特辑 安雅锤哥见证史诗 -

- • 陈乔恩晒与谢娜合照 二人cos《破产姐妹》造型颜值超高 -

- • 《谈判专家》预告海报双发 刘德华演绎底层之苦 -

- • 仲野太贺与木龙麻生进出公寓 二人共度三天两夜 -

- • 《扫黑·决不放弃》上映 肖央余皑磊曝“真面目” -

- • 《最佳利益》开播获好评 天心自称戏里戏外反差大 -

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》预告 揭秘安雅复仇之路 -

- • 2024端午档总票房破2亿 《扫黑·决不放弃》领跑! -

- • 陈羽凡被曝开豪车载女友出门 违规并线与后车发生剐蹭 -

- • 《大雄的地球交响乐》特辑 开启哆啦A梦音乐之旅 -

- • 时代峰峻就时代少年团亲属隐私权遭侵害发声明 -

- • 拒绝内耗!从跟胡歌高圆圆一起《走走停停》开始 -

- • 张婧仪进组不小心上错车 大喊“我上错车啦”超可爱 -

- • 是枝裕和新片发布感谢坂本龙一:他的配乐不可或缺 -

- • 争论不休,《美国内战》是“寓言”还是“预言”? -

- • 《扫黑·决不放弃》:这回力度不一样了 -

- • 范丞丞《奔跑吧》最新路透 cos半人马综艺感拉满 -

- • Angelababy《奔跑吧》最新路透 古装造型仙气满满 -

- • 张若昀到达襄阳进组《庆余年2》全黑look引期待 -

- • Ella陈嘉桦身穿爱心印花T恤 笑容灿烂元气满满 -