资讯分类

八大明星集体变“演贝”,内娱怎么了? -

来源:爱看影院iktv8人气:181更新:2025-09-13 22:25:43

近期内地娱乐圈悄然兴起一个网络热词——"演贝",该词由"演员"二字去掉了"口"字构成,暗指那些台词表现不佳却过度依赖配音的艺人。随着这一现象引发热议,网友群体还自发推出了"内娱四大男/女演贝"榜单,他们共同的特点是:作为多部古装剧的主演,其作品均未采用原声配音。

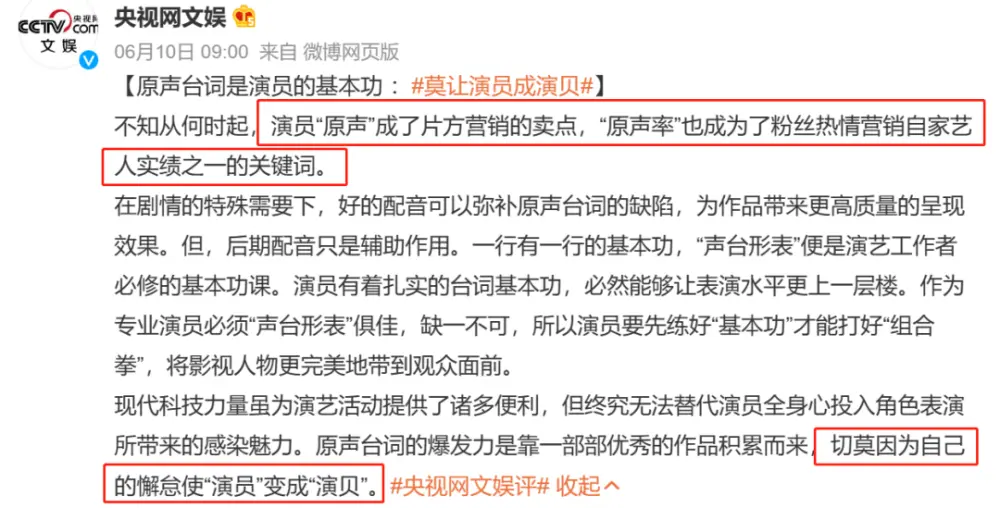

随着多位当红明星的卷入,关于演贝的争议热度持续攀升。甚至引发了官方媒体的强势表态与尖锐批评。演员的原生态台词本应是基本功,若因个人怠慢而敷衍了事,终将导致演员沦为被嘲讽的「演贝」。

与此同时,关于这一现象的争议也引发了诸多讨论。部分观点认为演员应专注于表演本身,而配音应由专业配音演员负责。另一些声音则指出,演员本身无法决定原声使用与否,某些演员的声线特质与古装剧风格存在冲突。即便在配音场景下,只要作品质量过硬,依然能够获得观众认可。值得注意的是,这一话题的讨论已逐渐延伸至对演员台词能力的评判标准——「张不开嘴」。该标准主要包含两层含义:其一为作品中鲜少采用原声;其二为即便使用原声,演员的台词表达仍存在明显问题。这种现象不仅影响剧集整体观感,也会给观众带来听觉困扰。但需区分的是,部分演员的台词难以辨认并非源于故意,例如刘诗诗在《绣春刀》中饰演的妙彤,因在与沈炼决裂、遭遇东厂追杀的剧情中意外受伤,导致台词出现模糊情况。这种因情节需要而产生的发音问题,反而成为观众讨论的焦点,甚至衍生出无奖竞猜的趣味话题:受伤后的妙彤究竟说了什么?

听不清也没关系,还有第二题。刘诗诗在现代剧《流金岁月》中饰演蒋南孙一角。因为婚姻选择问题,南孙与父亲发生了激烈的嘴角冲突。听完下面的对话,请回答蒋南孙到底选择了谁。

听不清也没关系,还有第二题。刘诗诗在现代剧《流金岁月》中饰演蒋南孙一角。因为婚姻选择问题,南孙与父亲发生了激烈的嘴角冲突。听完下面的对话,请回答蒋南孙到底选择了谁。

在影视作品中,部分演员虽然存在台词发音不够清晰的问题,但依然能够通过肢体语言和情感表达传递戏剧张力。而另一些演员则面临语调缺乏变化的困境,使得角色表现力大打折扣。值得关注的是,去年9月任嘉伦与李沁联袂主演的古装剧《请君》播出后引发广泛关注,该剧凭借精良制作和演员的用心演绎,成为年度热门作品之一。

任嘉伦以原声配音出演,与过往配音版本存在明显差异。同时,台词情感表达不足也引发了观众对角色投入度的质疑。值得注意的是,‘演贝’这一概念在当时便已引发关注。

任嘉伦在剧中饰演一位跨越千年仍执着等待的爱情化身陆炎。他与于登登角色因命运捉弄误会被视为夫妻,随着共同面对重重磨难,两人情感逐渐升温。然而剧中部分暧昧情愫的对白,仍显露出台词设计的生硬感。

在另一部以唐朝为背景的古装剧《大唐荣耀》里,任嘉伦出演李俶,与权臣杨国忠展开激烈对抗。剧中双方的原声对话充满张力,展现出截然不同的立场与性格,戏剧冲突尤为震撼。

此外,不少演员在表演时始终保留自身原有的发声习惯。无论演绎何种角色或戏码,都仿佛在诠释自我。例如古装剧常采用配音的唐嫣,在《克拉恋人》中却启用原声演绎,面对剧情冲突时的尖锐声调令人感到不适。虽然音量提升,但台词仍显得杂乱无章,反而增添了市井喧嚣的观感。与此同时,《延禧攻略》中富察傅恒一角因演员许凯的原声演绎而魅力大减,其在《爱的二八定律》中饰演的佛系金融精英阳华,与秦施的偶然邂逅场景中,无论是语音清晰度还是台词感染力都存在明显不足。

近期关于影视作品配音现象的讨论中,有观众提出疑问:以往许多老剧也常采用配音,为何当时并未引发争议?事实上,配音在早期电视剧中普遍存在,其背后往往有深层考量。部分演员选择配音,主要出于地域口音与角色设定的适配需求。例如《还珠格格》中,苏有朋与林心如因港台腔调与其他演员存在明显风格差异,故采用配音处理。而在电影《霸王别姬》中,为精准还原京腔特色与戏曲氛围,张国荣饰演的程蝶衣由演员杨立新配音。杨立新作为资深配音演员,对角色内涵有着深入理解,其配音成果甚至让张国荣本人认为这是演员的原声演绎。

另一个著名的例子,便是《甄嬛传》。蔡少芬的普通话水平人尽皆知。但皇后一角的配音却相当贴合人物表演。还让一句「臣妾做不到啊」成为经典永流传。

另一个著名的例子,便是《甄嬛传》。蔡少芬的普通话水平人尽皆知。但皇后一角的配音却相当贴合人物表演。还让一句「臣妾做不到啊」成为经典永流传。

甄嬛一角最初采用配音遭到出品人与演员的反对,孙俪在后期多次争取,但因孕期及声音表现力不足,最终放弃。为弥补差距,剧组特聘台词老师进行补课,却无人因此否定演员的表演能力。配音对她们而言是艺术升华的途径,而非替代表演的手段。相较之下,部分演员因特殊状况被迫依赖配音,方显其必要性。如李雪健在《流浪地球2》中饰演周喆直,因年岁与喉疾影响,需通过AI技术修复原声。但其塑造出的角色气场与表演实力,使原声瑕疵成为无关紧要的细节。《漫长的季节》中,蒋奇明饰演的哑巴傅卫军仅有短暂嘶吼原声,却因声音设计与角色高度契合,收获观众广泛认可。可见,配音的运用本质区别在于主动追求与被动妥协,而演员的表演实力始终是核心。

归根结底,原声只是演贝现象众多争议中的一个表层问题。当缺乏专业配音与戏剧表现力成为常态,这一群体被舆论诟病的本质才得以显现。尽管演贝在混乱的内娱生态中已难登大雅之堂,但其被特别提及的原因在于部分人将这种低质行为视为荣耀。这种现象甚至催生出荒谬的逻辑辩护,例如有人声称演贝是配音演员的就业保障。然而,配音行业的多元发展早已突破传统影视范畴,涵盖动画、游戏、广播剧等多领域。即便聚焦于演贝配音本身,此类工作也难以被视作优质选择。众多演贝的台词基础薄弱,连基本的对口型都难以完成,更遑论应对艺人团队对声音表现的严苛要求。在如此高强度的创作压力下,配音演员的报酬仍远不及演贝群体,甚至可能沦为饭圈争斗的牺牲品,承受「不贴脸」「不会变声线」「拖累艺人表演」等毫无根据的指责。因此,配音演员对演贝工作的态度也并非完全接纳。

随着演员市场供过于求,行业乱象中浮现的另一问题是对评价标准的弱化。作为‘声台行表’中的核心要素,台词功底始终是演员必备的基础能力。在确保语言表达准确性的前提下,还需考察演员的表演层次、角色把握等综合素质。然而当下却呈现出异化趋势,仿佛仅凭原声出演便能获得过度包装的赞誉。网络平台上的营销话题频繁涌现,但实际内容往往令人失望,甚至引发公众对过度包装的质疑。

在《我在人艺学表演》一书中,演员冯远征指出当前话剧领域正面临台词功力下滑的困境。这种变化不仅体现在影视剧演员身上,就连以语言表达见长的话剧演员也呈现出整体水平下降的趋势。观众们早已习惯了上一辈表演艺术家们扎实的台词功底,因此对现今的表演难免产生审美落差。冯远征认为,问题根源在于基本功的系统性缺失,为此他坚持从呼吸训练着手培养学员。在训练过程中,许多学生因高强度练习而出现体力不支、满头大汗的情况,这恰恰印证了专业演员需经历长期苦练才能获得突破。令人印象深刻的是,冯远征所主导的剧目往往需要演员付出极大的努力,以至于练出腹肌。

濮存昕在教授学生掌握情绪表达技巧时,特别强调单一情绪状态可通过多种呼吸与面部肌肉的控制方式呈现。经过长期积累,演员能够熟练运用呼吸节奏精准诱发泪水,在情绪剧烈波动时仍保持台词的连贯性与清晰度。这种对生理反应与艺术表现的深度把控,使表演在情感张力与语言准确性之间达到微妙平衡。

即便倾尽全力,仍难敌天外飞仙般的同行高手。清晨五点的后台早已灯火通明,资深演员们默默守候的身影,见证着艺术道路上最真实的攀登轨迹——那些被汗水浸润的时光,远比浮夸的片酬数字和刻意渲染的营销噱头更具说服力。

观众其实一直在为演员提供机会。唯有正视问题、端正态度、精进技艺,方能真正解决问题,这也是从业者应有的职业素养。然而在内娱陷入自我麻痹的当下,却有人明目张胆地选择懈怠,致使行业标准持续走低,甚至跌破基本门槛。更令人担忧的是,这种退化不仅体现在台词层面,打戏也沦为了只要亲自上场便被称赞敬业的表演。演唱领域同样遭遇滑坡,原本应是自然流畅的真唱,如今却成了稀有珍贵的特例。当各环节标准不断缩水,优质作品的诞生又从何谈起?

谈及此事,鱼叔回想起前两天在某个论坛上看到的新闻。张颂文在活动中透露,自己近期因观看AI虚拟角色的表演而陷入失眠状态。这些由人工智能打造的表演者展现出令人惊叹的生动性与真实感,不仅让他开始思考自身职业的未来,更进一步引发了对整个演艺行业存续可能的忧虑。

凭演技打出一片天的演员,尚且在行业变化面前有危机感。反观演贝们,还在纠结演戏要不要用原声的基础问题。相当割裂。张颂文会不会被AI取代,不好说。以如今内娱风向来看,AI取代演贝倒是指日可待。

凭演技打出一片天的演员,尚且在行业变化面前有危机感。反观演贝们,还在纠结演戏要不要用原声的基础问题。相当割裂。张颂文会不会被AI取代,不好说。以如今内娱风向来看,AI取代演贝倒是指日可待。

最新资讯

- • 张惠妹高雄演唱会现场 小s陶喆等现身支持 -

- • 《母亲的直觉》曝片段 海瑟薇、“劳模姐”飙戏 -

- • 洪欣张丹峰带女儿老人外出聚餐 一家四口气氛融洽 -

- • 《盟军敢死队》定档5.24 亨超组团上演激燃团战! -

- • “香港最靓少年”彻底爆火:连阿娇都被比下去了?! -

- • 宋茜周渝民花式推荐《另一种蓝》 导演称打破套路 -

- • 兜兜转转,找了个渣男? -

- • 《特技狂人》曝终极预告 高司令艾米莉默契甜蜜 -

- • 撒贝宁携妻女出行游玩 女儿皮肤白皙神似妈妈 -

- • 著名表演艺术家石维坚去世 曾主演《天云山传奇》 -

- • 林俊杰疑回应虚拟地产浮亏91%:听说最近很多人想帮我理财 -

- • 伊能静携家人泰国旅行,晒与公婆合照秀幸福,感慨从灰姑娘变女王 -

- • 悬疑电影《末路迷途》定档5月15日 回溯谋杀夜 -

- • 港媒曝吴耀汉去世终年83岁 两年前已透露自己停工两年 -

- • 大银幕上的《我的阿勒泰》到底有多好看? -

- • 吴耀汉身家35亿,儿子却因穷被女友嫌弃,他为何一分钱都不给儿子 -

- • 猩猩能主宰地球吗?科学角度看《猩球崛起:新世界》 -

- • “国民弟弟”荣梓杉斩获品质新人荣誉 以实力诠释百变角色 -

- • 《功夫》之后的周星驰,开启“情怀消费”模式? -

- • 曝网红痞幼与张继科曾交往!大尺度私密照流出,50岁男友怒提分手 -