资讯分类

马伊琍为什么老是讨人厌? -

来源:爱看影院iktv8人气:29更新:2025-09-14 01:31:15

近期,马伊琍因饰演笛安小说《龙城三部曲》中的郑东霓角色引发广泛讨论。这位被描绘成神秘水妖般兼具妖冶与危险气质的绝色美人,在影视化呈现中与观众预期产生显著落差。争议焦点主要集中于角色形象塑造未能精准契合原著精神,特别是对于郑东霓那种放纵不羁的美态表达,存在明显的视觉错位。

东霓的万种风情,正如一幅徐徐展开的山水长卷,既有江南水乡的婉约柔情,又蕴含塞北高原的豪迈粗犷。晨雾中的青石板巷似水墨勾勒的轮廓,暮色里的灯火阑珊如流光溢彩的星河。这里的人们用丝绸般的语言诉说故事,以茶香为媒介传递情感,将千年文脉编织成纵横交错的风物画卷。无论是临水而建的飞檐翘角,还是深巷中飘荡的评弹声韵,都让人感受到这座城市独特的气质与魅力。

但《龙城》中马伊琍的首次登场却令人印象深刻——

即便马伊琍竭力以精湛演技来弱化形象上的差异,但每当与白宇饰演的堂弟西决产生一丝暧昧氛围时,观众往往会被一种"小姨与外甥"的亲昵错觉瞬间拉回现实。她与东霓在镜头前刻意保持的疏离感,实则在暗示着某种对"骨科"题材的警惕与批判。然而相较于对马伊琍的争议性表演进行集体嘲讽,更耐人寻味的是其角色塑造的持续性悖论:这位被公众视为传统女性典范的演员,似乎总在影视作品中挑战社会常规。当多数演员选择塑造符合大众期待的正面形象以提升现实影响力时,她却固执地挑战边界,偏爱那些充满戏剧张力却容易引发争议的角色。这种刻意制造的反差感,让观众既难以完全认同又无法忽视。

无论矛盾发生在哪个家庭,都足以引发邻里间的议论长达十年之久。试想,当堂姐弟西决与东霓之间存在着互相折磨又彼此救赎的复杂情感时,更让人唏嘘。在原著《西决》中,东霓习惯性地设局拆散西决的所有恋情,用情感上的折磨换取掌控感,而西决始终选择沉默,甘愿承受这份痛苦,承担起清理残局与照顾东霓智障儿子的责任。这种扭曲的亲密关系背后,暗藏着东霓对身份的执念——她执着于寻觅父亲的毛发进行亲子鉴定,潜意识渴望脱离郑家血脉,却意外发现与西决并无血缘关联。即便如此,两人仍被困在"亲姐弟"的伦理枷锁中,这种身份错位带来的命运悲剧,恰似周萍对四凤的禁忌之爱,或是俄狄浦斯弑父娶母的宿命轮回。从这个维度审视,东霓这个角色确实极具颠覆性。马伊琍塑造的第二个挑战世俗认知的形象,当属《我的前半生》中的罗子君。传统观念中,出轨与当小三本应成为众矢之的,但该剧却反其道而行之:男主对女友闺蜜的背叛、女主对闺蜜男友的觊觎,将所有被痛恨的情节都完整呈现。更戏剧性的是,罗子君在经历被"三"后,竟主动介入闺蜜的婚恋关系,这种层层递进的背叛轨迹构成了多重伦理困境。正如施南生曾说"两个人的事始终与第三人无关",在剧中暗示贺涵与唐晶的感情发展本就独立于罗子君的存在。这种对世俗标准的突破,引发了豆瓣高分短评中"与闺蜜男友在一起就是不能原谅"的激烈争议,暴露出社会对婚恋伦理的顽固坚守。回溯十年前,马伊琍在《奋斗》(2007年)中饰演的夏琳,作为90后集体记忆中的独立女性形象,其"喜欢闺蜜男友"的剧情设定如今看来颇具争议。尽管当时观众更关注其潇洒人设,但现今审视,这种情感纠葛反而成为评判角色优劣的焦点。夏琳与陆涛的感情始于闺蜜米莱的牵线,最终却陷入被"三"的处境,这种现代女性的情感困境与罗子君的遭遇形成微妙呼应。

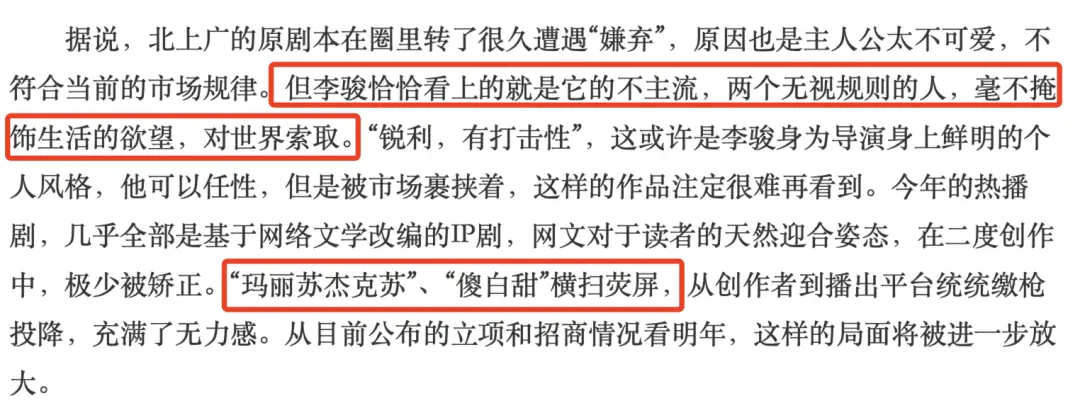

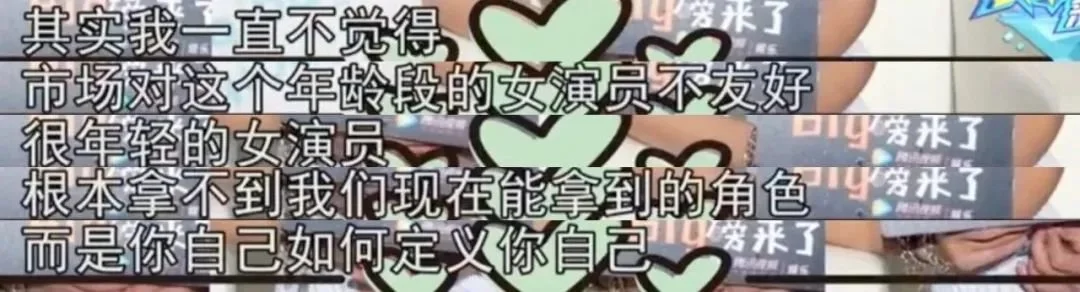

得益于早期舆论对文艺作品的包容态度,未轻易以道德标准评判创作,才得以保留展现人性真实与复杂性的作品,避免了自我审查。《飘》对马伊琍频繁饰演"三观争议"角色感到好奇,却非刻意否定角色本身或剧集价值。这种现象折射出,马伊琍似乎更倾向在人性模糊的灰色地带游走,以不经意间触及观众敏感点的方式,展现出独特的表演魅力——这使她获得演技出众的赞誉,但所塑造的角色却极少被观众真正喜爱。2015年《北上广不相信眼泪》曾因马伊琍与朱亚文的激情戏引发广泛讨论,当时被热议的不仅是"三观不正"的争议,更有剧中男女主角对欲望的直接呈现、对规则的漠视等具有冲击力的叙事手法。导演对作品的选择也暗含逆反心理,试图用粗粝的人性描写对抗市场上充斥的"玛丽苏""傻白甜"式理想化角色。据北京青年报报道,《〈北上广〉被批"三观不正"我们需要"坏剧"吗?》一文指出,马伊琍的女主形象总在为他人铺路:《我的前半生》成就了袁泉的独立女性形象,《爱情神话》中的李小姐虽然开创新形象,却仍衬托出倪虹洁的讨喜特质。更令人玩味的是,这些角色大多出自马伊琍主动选择。这种创作取向或许源于她独特的认知方式,如同当年First影展上,海清曾联合多位中年女演员向导演制片争取机会时提及的马伊琍。只是彼时的她正忙于创投会事务。在年龄困境的提问下,马伊琍明确表示:市场对中年女演员的定位未必苛刻,真正难以突破的是年轻演员往往难以获得现阶段的表演机会,关键不在于被外界定义,而在于自我认知的边界。

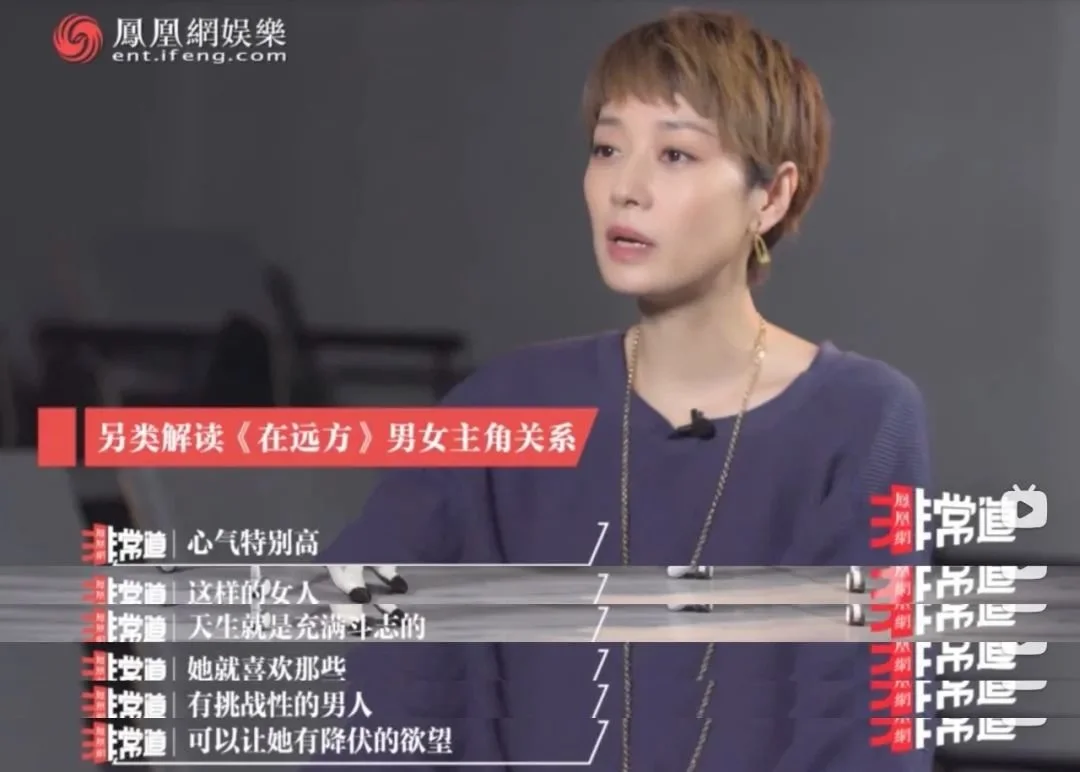

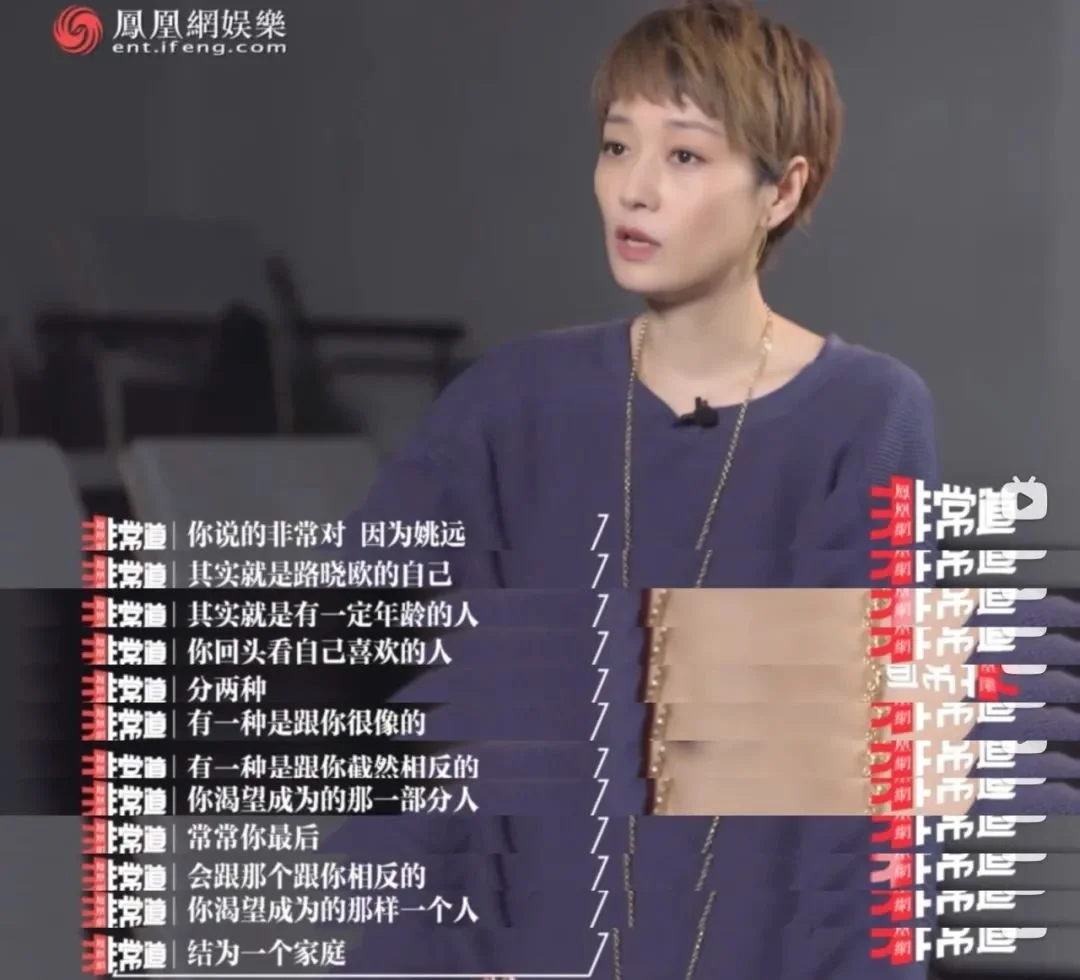

图源|《Big磅来了》马伊琍之所以能说出与世俗期待相反的话语,并非刻意以逆反彰显个性。作为四十岁以上的女演员,阅历丰富且声名远播的她早已超越了青春期的叛逆阶段,也不需要用这种方式博取关注。她直言不讳的态度,源自对自我的深刻认知。19年她在《在远方》中饰演的路晓欧角色,正是编剧以她为原型创作的,因此谈及角色某种程度上也映射着她的内心世界。她在访谈中坦言路晓欧性格强势、充满斗志,只钟情于具有挑战性的对象,这种特质让她产生征服的欲望。图源|凤凰网《非常道》当主持人提问「这样的女性是否更倾向自我?」时,她巧妙地将答案延伸至更深层的自我探索。她认为男性不过是衡量标准,真正的关键在于与对立面的结合——这种互动让她在倾慕他人时,同步审视自身的渴望与价值。因此她将男主姚远解读为路晓欧的自我投射。图源|凤凰网《非常道》在影视圈中,极少有演员能如此坦率地剖析自我,毫不掩饰对情感主导权的追求。这种直白的表达,与其说是源于自信,不如说体现了她对不被接纳后果的坦然接受。这种掌控全局的从容,包含着她对当下选择可能引发的负面评价的预判。凭借多年积累的行业地位与资源,她既参与创投会议担任评审,又能在《爱情神话》等优质剧本中亲自出演,既扶持新锐导演又把握自身机遇。这种从容并非源于刻意营销,而是她已无须刻意塑造完美形象。对于强势且充满掌控欲的个体而言,其特质往往伴随着对失控风险的深刻警惕。她对情感主导权的执着,本质上是对安全感的主动追寻,这种保护机制让她在面对可能失去的威胁时始终保持警觉。

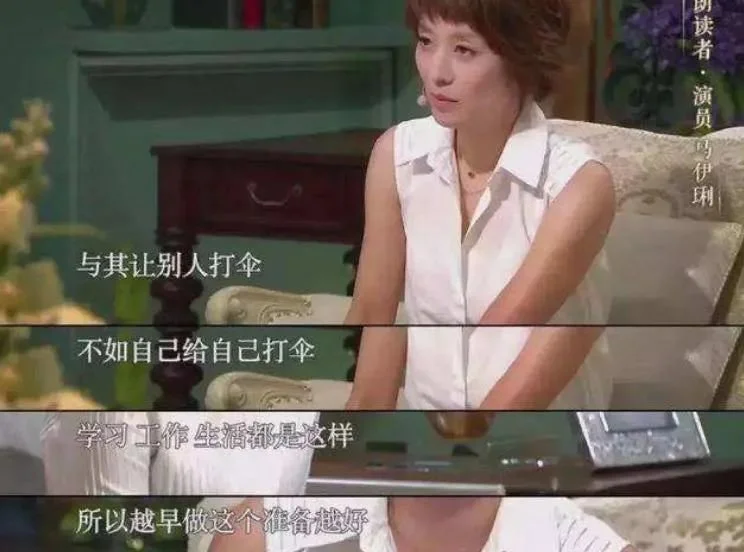

图源|《朗读者》中,马伊琍提及一次带女儿出国旅行的经历。抵达机场时,她发现忘带女儿的旧护照(签证存于其中),导致无法登机,且无下一班航班,只能改签次日。彼时的她被自责与无助的情绪击垮,泪水在值机柜台前滑落,陷入自我否定与怀疑。对于那些心态从容的人而言,或许只是耽误一天,但对马伊琍来说,失控往往意味着崩溃。她习惯独自处理所有旅行事务,唯有自己掌控才能安心。这种紧张、焦虑与缺乏安全感的表现,逐渐塑造了她信奉强者思维的信念。并非中年女演员不存在困境,而是马伊琍似乎赋予了“没有”困境的特质。强者思维使她少有怨言,总能在问题发生前主动筹备并解决,因此能以淡然自信的姿态面对生活。在评价他人或事物时,她常以自身感受为出发点,未必顾及他人立场。她的选择始终以自我愉悦为优先,对他人则显得漠然。这种角色特质与形象塑造,使她被贴上“讨人厌”的标签,却也是她主动选择的必然结果。马伊琍似乎从未否定过自我。年轻时她像夏琳,与京圈知名导演管虎交往。管虎曾回家发现满地脏衣服,询问她为何不洗,马伊琍则回应:“我凭什么洗衣服!”另有一次,管虎因工作加班回家,期待她煮面,同样疲惫的马伊琍却拒绝了,坦言:“我干嘛要做饭啊,我爸我妈还没吃过我做的饭呢。”夏琳时期的马伊琍,即便任性自我,也曾是女孩们向往的独立、个性与潇洒的代表。待她步入罗子君的年龄,经历婚姻、育儿并在舆论场上遭遇背叛后,却选择逆大众意愿原谅,最终在公众几乎遗忘这段往事时,选择公开离婚。她的决定依旧延续着当年嫁入豪门时的独立与果敢。不过,顺从大众时被视为洒脱,逆反时则被冠以顽固。而当初曾轻视罗子君软弱的马伊琍,已逐渐领悟“罗子君的慈悲与荒凉”。她对人性复杂面的体悟,已超越年轻女孩的视角,但年轻女孩仍更倾向喜爱夏琳时期的她。

年轻时观众能与她产生共鸣,而中年后观众依然保持年轻心态,这种年龄层差异难免导致理解上的错位。正如她担任戏考官时坚持不整容的立场,认为缺乏自我认知的勇气便无法诠释角色。面对审美内卷下的普遍焦虑,她坦言并非人人都具备这般底气,却始终以清醒姿态突破世俗桎梏。这种特质在《北上广》导演的创作理念中得以印证,将看似不合时宜的疏离感转化为自我突破的动能。最新作品《展开说说》中,她对"完美大女主"的批判再度引发热议,指出当代荧幕人物缺乏真实人性的刻画,但人生正是在不断试错中前行。她强调,唯有直面错误的勇气,才能推动生命持续成长。

马伊琍频繁选择看似违背传统价值观的角色,或许源于她丰富的人生经历使其难以认同非黑即白的叙事逻辑。这位善于自我保护的演员,凭借对角色的精准把控能力,在影视行业中保持着清醒的自我定位。她的生活轨迹充满现实与理想的碰撞——日常操持家庭,承担双职工责任,却在银幕上屡次挑战社会边缘人物的复杂形象。这种反差恰似她的人生哲学:在现实生活中作为稳定的家庭支柱,在戏剧中则勇于探索人性的灰色地带。

从《还珠格格》的风情万种到《龙城》的另类女性,再到《繁花》的都市生存者,马伊琍始终活跃于各类争议性作品中。这些作品如同多棱镜,折射出不同的社会观察视角:有的成为经典标杆,有的则引发激烈讨论,还有一些仍在接受时间的检验。她的演艺选择呈现出鲜明的个性特征——在充满戏剧冲突的环境中,既保持对艺术的敬畏,又展现对人性复杂性的深度思考。

这种选择背后,实则是演员对自我认知的深化。当生活中的现实角色与影视作品中的戏剧形象形成鲜明对比时,她展现出独特的艺术勇气。在需要维系家庭关系的日常中,她却不断挑战社会期待的边界,这种看似矛盾的行为模式,恰恰体现了她对艺术真实性的追求。她像在生活与艺术之间行走的摆渡人,用作品诠释着对人性多维的理解。

在《还珠格格3》中,马伊琍成功塑造了紫薇这一经典角色。她曾坦言,能够深入体验另一个角色的人生,感受截然不同的人生轨迹,是自己最大的满足与快乐。这种沉浸式的演绎不仅让她获得艺术成就感,更带来了独特的生命体验。

或许可以理解,那些与她生活方式迥异甚至毫无关联的角色,恰恰是她通过冒险来弥补生活缺憾的体现。这是一种为了寻求内心安定而对人生进行的自我调节方式。正如她所言,她勇于冒险,无所畏惧,即便面临不被认可、失误或质疑,也始终坚信在自己的领域里拥有绝对的主导权。当被问及是否介意外界对情感生活的过度关注时,她坦言并不在意,因为事业掌握在自己手中,她有能力自主塑造个人形象。同时,她也完全不介意外界如何为她贴上标签或进行评价。

提及马伊琍诠释郑东霓的勇气,便能理解其人物塑造的独特性。她以一种近乎叛逆的态度,将自身需求置于观众期待之上,这种反差恰恰成就了角色的立体感。当角色犯错时,观众的包容度却与日俱增,原因在于郑东霓身上承载着90后特有的迷惘与憧憬。若用当下青少年的流行语来描绘,她便是在破碎中前行的斗士,以残缺之躯绽放如火焰般的个性,仿佛来自地狱边缘的魅影。这种被放逐的优雅姿态,恰好呼应了中学生内心深处的非主流情结。因此,东霓的外表必须极致张扬,唯有如此,观众才能接纳她的疯狂与不羁。剧版改编虽保留了马伊琍精湛的演技,却将角色的美学表达与叛逆程度大幅稀释,使青春文艺片的特质逐渐转向中年家庭伦理叙事。即便如此,当东霓面对病榻上的父亲——那个昔日能轻易将她扔出五米的暴戾身影,如今虚弱地躺在仪器缠绕中,马伊琍仍能精准诠释角色内心的恐惧与挣扎,将复杂的情感层次演绎得极具戏剧张力。

然而在某些瞬间,仍能从她眼中流露出的疲惫与锋芒中窥见:这般年纪的人,又怎能像二十六七岁的东霓般桀骜不驯、放纵自我的模样?那份难以与自我达成和解的挣扎,仿佛穿越时光未曾褪去。

年龄与外貌的显著差异往往难以通过演技完全掩饰,正如时光无法倒流。当一位拥有历经世事沉淀目光的演员,想要诠释青涩悸动的少女情怀,其难度可想而知。面部的反差只是表象,真正的隔阂在于气质的鸿沟——马伊琍的美是温润如玉的,带着不自知的含蓄;而东霓的美则截然不同,是主动出击的,带着对自身魅力的清醒认知与商业价值的精准把握。这种差异,往往只需一个眼神便能察觉。那些自幼认知自身美丽的演员,即便静立一隅也会透出令人瞩目的气场,如同舒淇般,尽管性格低调内敛,却始终保持着对自身美学价值的笃定,这种自信使她在镜头前自然聚拢目光,展现出无与伦比的松弛感。

图源微博@舒淇演绎的张扬与自信,源于对美的掌控,而马伊琍展现的则是一种更内敛的从容。即便去掉那头标志性的长卷假发,她依然保持着独特的灵动气质,但这与郑东霓那种如水妖般神秘且带有毁灭性的美存在着本质差异。东霓的惊艳形象早已深入人心,使得观众在观看时难免带着固有的偏见。马伊琍对角色的选择始终遵循着自己的审美标准——偏爱描绘灰色地带中复杂的人性,享受与自我认知不同的艺术体验。这种对表演的执着追求,让观众与她之间形成了某种默契,当审美契合时便认可,存在分歧时则产生争议。因此,马伊琍既能诠释出值得回味的李小姐形象,也容易被误判为不合口味的郑东霓。她大概不会因外界评价而改变自我认知,而观众的评判也似乎固执地维持着既有的印象。近期,马伊琍因在《龙城三部曲》中饰演的郑东霓而引发广泛讨论,有观众认为她未能完美呈现角色中那种超凡脱俗的危险魅力,这种'不贴脸'的评价或许正源于对角色深层气质的期待。

东霓所展现的万种风情与《龙城》中马伊琍的角色塑造形成鲜明对比。尽管马伊琍竭力通过精湛演技来平衡角色形象的差异,但每当她与白宇饰演的堂弟西决产生微妙的情感互动时,"小姨与外甥"的熟人感往往意外打破这种氛围。这种角色设定的反差恰好凸显出:骨科题材在影视创作中常陷入尴尬境地,任何试图突破常规的尝试都可能遭遇意想不到的舆论反弹。

相较之下,我更想探讨的是:为何马伊琍似乎总是饰演违背主流价值观的角色?尽管在公众眼中她以贤妻良母形象示人,却在影视作品中频繁挑战传统伦理框架。当其他演员热衷于塑造讨喜角色以提升现实影响力时,她却甘愿陷入令人不适的剧情漩涡,这种反差策略引发诸多讨论。从《龙城三部曲》中对道德边界的试探,到电视剧前九集聚焦的禁忌爱情线——西决目睹未婚妻沦为小婶,陈嫣竟在高中时期暗恋西决小叔,这段隐秘的师生恋被小叔前妻假意"捉奸"事件曝光,最终演变为叔侄争风吃醋的伦理困局,这些剧情设置都凸显了她对角色突破的执着。

无论这场纷争发生在哪个家庭,都足以引发邻里间的闲言碎语持续十年之久。更不用说西决与东霓这对堂姐弟之间,存在着若即若离、彼此伤害又相互扶持的微妙情感纠葛。在原著《西决》中,东霓热衷于拆散西决的所有恋情,刻意制造情感困扰,而西决对此心知肚明,却选择沉默,甘愿承受一切,为她处理后患,照料其脑瘫之子。东霓始终渴望通过父亲的毛发进行亲子鉴定,她潜意识中渴望证明自己并非郑家血脉,以摆脱对父母的伤害关系,然而真相却是西决并非郑家骨肉。即便缺乏血缘纽带,两人仍难以逾越自幼被视作兄妹的伦理界限。伦理的戏弄往往构成最深重的命运悲剧,诸如周萍对四凤的爱恋、俄狄浦斯弑父娶母等经典案例。由此可见,东霓这一角色堪称颠覆传统的惊世之作。马伊琍饰演的另一个堪称突破常规的角色,当属《我的前半生》中的罗子君。按传统观念,出轨与成为第三者皆属应受谴责之举,这也解释了为何诸多针对渣男与小三的剧情能精准击中观众的爽点。而《我的前半生》却反其道而行之,男主出轨女友闺蜜,女主则对闺蜜男友心生好感,将社会普遍痛恨的伦理问题全部搬上荧幕。此外,罗子君在遭遇背叛后,竟转而介入闺蜜的婚姻,形成"罪上加罪"的戏剧性冲突。

施南生曾指出,两个人的情感纠葛本质上与第三方无关。换言之,即便没有罗子君的存在,贺涵与唐晶的关系或许仍会走向终结。这部剧试图探讨个体在情感困境中的挣扎与无奈,但豆瓣短评中最高赞的那条激烈评论却暴露了现实的矛盾——"无论情节如何转折、情感如何纠葛、理由为何,与闺蜜的男友保持关系都是不可原谅的。"这番话语折射出社会对第三者议题的固有认知与情感冲击。

若将时间倒回十年,马伊琍在《奋斗》(2007年)中饰演的夏琳仍是90后观众记忆里那个率性洒脱的大女主人设。但以当下审美观审视,这个角色或许会被部分观众认为存在某些缺陷。与罗子君相似的情节设计中,夏琳同样经历了因闺蜜米莱牵线而认识男友陆涛的过程,最终与陆涛发展出恋情。然而从现代视角回看,陆涛的双重情感纠葛显然更具争议性,其行为模式也更易被贴上渣男标签。

得益于早期舆论对文艺作品的包容态度,才让那些展现人性真实与复杂性的作品得以留存,而不会因过度审视而失去原有的深度。《北上广不相信眼泪》中马伊琍与朱亚文的激情戏曾引发热议,人们津津乐道的焦点在于她为报复文章的剧情设计。这种表演方式看似游走于道德边缘,实则精准捕捉了人性的微妙地带,以细腻的诠释触动观众的敏感神经——正因如此,她赢得了演技派的赞誉,却也让角色本身饱受争议。有趣的是,这种矛盾性恰恰成为其艺术魅力的注脚。

safeguarding the spontaneous nature of artistic expression, and allowing works that reflect the genuine complexity of human nature to remain intact without being compromised by excessive moral scrutiny. The narrative of Ma Yi-mei's roles often appears to dwell in the ambiguous gray areas of human behavior, inadvertently provoking audience's sensitivities through subtle portrayals. This duality has led to her gaining acclaim for acting skills, yet also sparked controversy around the characters themselves. Notably, the explicit scenes in "North Shanghai, Guangzhou, and the Tears of the Heart" with Zhu Yawen, which were widely discussed for their dramatic tension, exemplify this unique artistic approach that both challenges and captivates viewers.

该剧不仅因激情戏引发热议,更因“三观不正”陷入舆论风波。争议焦点集中在男女主对欲望的直白展现,以及角色在剧情中表现出的自私、不择手段和无视规则的行为,这些元素让观众感到不适。然而导演却认为,正是这种对人性灰暗面的粗粝刻画,才促使他选择这部备受争议的作品。他坦言此举带有逆反心理,希望以暗黑而犀利的叙事手法,刺破当下充斥着“玛丽苏杰克苏”和“傻白甜”人设的梦幻泡沫。

图源|北京青年报《〈北上广〉被批“三观不正”我们需要“坏剧”吗?》作者杨文杰指出,马伊琍在影视作品中所塑造的暧昧、粗粝且带有反叛色彩的角色特质,往往成为其他女演员的表演跳板。无论是《我的前半生》中成就独立女性形象的袁泉,还是《爱情神话》里让倪虹洁演绎出最讨喜都市女性角色的李小姐,这些角色的塑造都与马伊琍主动争取饰演的机会密切相关。这种现象背后,或许折射出她对现实与艺术的独特解构方式,以及某种深植于内心的表演哲学。

回想起多年前First影展上,海清携多位中年女演员向导演与制片人争取机会时,特别提及了马伊琍。然而当时马伊琍正忙于创投会,未能现身现场。令人注意到的是,这几位处境相似的中年女演员,各自选择了不同的发展路径:海清深耕「国民媳妇」人设,展现传统女性精神内核;宋佳持续在文艺片领域诠释复杂人性;姚晨则致力于打破女性角色的刻板印象,踏上更具突破性的创作道路。而马伊琍始终聚焦于观念表达的革新。面对年龄焦虑的提问,她直言不讳地反驳——市场从未对中年女演员表现出排斥,相较之下年轻演员反而难以获得我们目前所饰演的角色。真正的问题不在于被外界定型,而在于个体如何定义自身的艺术可能性。

图源|《Big磅来了》马伊琍在访谈中透露出与大众期待截然不同的见解,并非出于对逆反的偏好。作为40岁以后的岁月里,她早已阅尽千帆、声名远扬的女演员,早已超越了需要刻意制造话题的阶段。她敢于表达这样的观点,恰恰印证了她内心的真诚。这种真诚源自她始终保持着对自我认知的清醒,以及在演艺生涯中不断掌握主动权的底气。观察马伊琍的访谈内容,总能感受到她对自己性格的精准把握。在《在远方》中饰演的路晓欧角色,正是编剧基于她的真实性格创作的。因此,当她谈论这个角色时,实质上是在剖析自身——她曾形容路晓欧具有极高的志气和与生俱来的斗志,倾向于选择富有挑战性的伴侣,这种特质让她产生强烈的征服欲望。

图源|凤凰网《非常道》在谈及女性是否更倾向自我认同时,主持人指出这实质上是通过男性这一比较对象来审视自身的问题,核心在于个体对自我角色的深度剖析。马伊琍立即领会了提问的含义,认同道:「你说得非常对。」她进一步分享道,自己往往会选择与自身特质截然相反却渴望拥有的人建立关系。这种选择使得她在倾心于对方的同时,也在完成对自我的肯定,因此她坦言「男主姚远其实就是路晓欧的自己」。

在演艺圈中,能见度极低的自我剖析往往令人印象深刻。她毫不掩饰对权力的渴望与在情感关系中的自我优先倾向,这种直白的态度直指人性深处。这种坦然并非源于自信,而是源于对负面评价的彻底接纳——她早已预见到自己的选择可能引发反感,却依然选择将命运握于手中。多年摸爬滚打的经验赋予她独特的资源与地位,频繁出席创投活动并担任评委的身份让她既能扶持新生代导演,又能为自己争取表演机会。她无需通过刻意营销塑造完美人设,反而以真实的姿态面对公众。而那些看似强势的性格特质,实则暗含对失控的深层恐惧——唯有将所有可能牢牢掌控,才能获得对抗不确定性的安全感。

在《朗读者》节目中,马伊琍曾分享过一次带女儿出国旅行的遭遇。抵达机场时,她才发现忘了携带女儿的旧护照——那张上面贴着签证的证件。由于无法登机且下一班航班已过,只能临时改签次日。那一刻,她被强烈的自责与无助感击垮,情绪崩溃在check-in柜台,眼泪止不住地流下。对于心态松弛的人来说,这只是延误一天的小插曲,但对马伊琍而言,这种失控却意味着彻底的崩溃。她习惯于独自处理所有旅行事务,唯有自己掌控才能获得安全感。这正是她长期处于紧张、焦虑状态的体现,也解释了为何她更愿意独自承担压力,逐渐形成了对自我力量的执着信念,以及推崇强者思维的处事态度。

并非所有中年女演员都缺乏困境,马伊琍却始终展现出一种超越困境的从容。她以强者思维应对挑战,擅于在困境来临前主动准备、解决问题,从而始终保持着处之泰然的自信姿态。在评价他人或事物时,她往往以自身感受为出发点,未必能完全顾及他人的立场。她更倾向于优先满足自我需求,对他人感受则相对淡然。无论是角色塑造还是公众形象,她所展现出的“讨人厌”特质,实则是源于一贯的自我选择。

马伊琍始终保持着自我认同。早年曾与京圈名流管虎交往,彼时的她似夏琳般率性,曾因管虎回家发现满地脏衣而直言:“我凭什么洗衣服!”也曾因管虎深夜归家希望她煮面,回应:“我干嘛要做饭啊,我爸我妈还没吃过我做的饭呢。”夏琳时期的马伊琍,即便任性自我,也塑造出令女性倾慕的独立风范。当她步入罗子君的年龄段,历经婚姻与育儿,在公众视野中遭遇情感背叛后,却选择逆舆论而行的宽恕,直至舆论将此事淡忘之际,才公布离婚消息。其抉择依旧延续着当年与文章结婚时的果敢,只是顺从世俗时被称为洒脱,对抗主流时被贴上固执的标签。而那些曾因罗子君的软弱而有所评判的她,如今已然体悟到“罗子君的慈悲与荒凉”。对人性的复杂认知,已让她的格局超越年轻一代,只是年轻女性仍更钟情夏琳时期的那个身影。

年轻时,观众容易与她的经历产生共鸣;而当观众仍以年轻人为主时,她却已步入中年,这种年龄差使得双方难以真正同频。正如她在担任戏考官时坚持不整容的态度一般,她认为若连展现真实面容的自信与勇气都缺失,又怎能胜任演员这一角色?观众认为她的标准略显苛刻,在外貌焦虑的当下,许多人难免产生自我怀疑,但并非人人都具备她那种强大。她始终保持着不投机的坚韧,如同《北上广》导演般,将看似与时代脱节的孤独转化为积极的自我证明。在最新播出的《展开说说》中,马伊琍鲜明的独立观点再度获得认可。她指出,当下影视作品中大女主往往完美无缺、毫无过错,这种设定显然过于理想化。然而,人生在不断前行的过程中,错误在所难免;正是这些错误,推动人生不断进步。

马伊琍为何频繁出演那些看似“三观不正”的角色?这或许源于她丰富的人生阅历,使她难以接受非黑即白的极端角色设定。作为一位深谙自我保护的演员,她拥有独特的角色筛选能力,能够在现实与表演间保持一致性。经历过生活阴影的她,早已习惯扮演不讨喜的角色,甚至带着一种近乎固执的信念,想要通过角色诠释复杂的人性。然而,这种强烈的自我坚持有时也显得不够通透。令人玩味的是,她偏爱的角色往往与现实生活形成鲜明对比——就像她选择的伴侣,与她的日常形成反差。在《还珠格格》《龙城》《繁花》等作品中,她频频现身风口浪尖,尽管这些作品质量参差不齐,有的甚至尚待评判,但她的选择始终透露出对角色深度的追求。

在《还珠格格3》中,马伊琍成功诠释了紫薇这一角色。她曾坦言,能够通过饰演紫薇这一角色沉浸于全新的生活体验中,是她作为演员最大的满足。这种体验对她而言是极大的乐趣,也让她在表演中获得了深层次的成就感。

可以合理想象,那些与她现实生活形成鲜明对比甚至毫无关联的角色,或许正是她通过冒险经历填补内心空白的方式。这既是与现实形成某种平衡的自我调节策略,也暗含着对人生主动掌控的态度。面对外界对她情感生活的持续关注,她始终保持着从容,认为只要将事业牢牢掌握在自己手中,便能自主定义人生轨迹。对于外界赋予的标签与评价,她同样表现得游刃有余,始终以坚定的步伐走自己的路。

谈及马伊琍饰演郑东霓的抉择,恰能映照出她内心对角色的深刻理解。这种敢于挑战的勇气源于她自身人格特质——对自我需求的执着追求,某种程度上超越了对观众期待的迎合。当角色犯错时,观众往往成为最终买单者,但值得注意的是,观众对郑东霓这一形象也产生了复杂的情感共鸣。作为承载着90后群体集体记忆的典型人物,郑东霓身上凝结着青春期特有的迷惘与渴望。若用当代中学生的流行话语来形容,她便是'踩着破碎瓶胆也要昂首挺胸,拖着残破身躯却活得炽热张扬'的来自地狱边缘的女妖。这种被放逐的姿态恰恰契合了青少年时期普遍存在的非主流心理倾向。因此,郑东霓必须以极致的美感与绚烂的气质示人,唯有如此,观众才能接纳她那些看似叛逆的行为。剧版改编中,角色的审美维度被稀释,叛逆强度也被调和,原本的青春文艺片逐渐转向中年家庭伦理叙事。尽管马伊琍的演技堪称专业,但她成功再现了小说中的关键场景:当郑东霓面对那个能将她扔出五米的暴虐父亲,此刻却躺在病床上插满导管、动弹不得时,那种由恐惧引发的逃离欲望被演绎得淋漓尽致。她将人物内心波澜呈现得极具戏剧张力,让观众在情感与理性间产生强烈碰撞。

然而,在某些瞬间,你仍能从她疲惫而凌厉的眼神中窥见:在这个年纪,怎可能还像二十六七岁的东霓般充满叛逆与疯狂,无法与自身达成和解?

年龄与外貌的明显差距往往难以被表演技巧弥合。正如时光无法倒流,那些历经沧桑的双眸已沉淀着世事沉浮的痕迹,又怎能演绎出少女时期天真烂漫的雀跃感?她们对世界的认知与态度,早已在眼神中显露。马伊琍的美带着内敛与秀气,仿佛不自觉地散发着魅力;而东霓则充满张扬与风情,从年轻时便懂得如何将美貌转化为资本。两者之间,只需一个眼神便能分清。那种自认为美丽的气质,即使静立不动也带着令人瞩目的气场,正如被赞岁月不败的舒淇,虽性格沉稳,却始终清楚自身的吸引力,自然地吸引着所有目光。

图源微博@舒淇演出来的放荡不羁,与因美貌而生的无所顾忌存在本质差异。马伊琍的眼神中完全看不到大美女对自身魅力的过度依赖,即便卸下长发假发,显出精灵般的灵动气质,却与水妖那种孤芳自赏、自我毁灭的特质截然不同。

马伊琍塑造的东霓形象惊艳而深刻,其带来的复杂美学早已在观众心中扎根。这种深入人心的演绎,使得观众容易陷入先入为主的审美定型。而马伊琍的选角理念始终聚焦于人性的灰色地带——她偏爱那些充满暧昧与矛盾的角色,借此探索与自身经验迥异的生命境遇。当感知趋于一致时,便成就了角色的深度;而一旦产生分歧,则难免引发争议。因此,马伊琍既可以是令人回味的李小姐,也可能成为部分观众难以接受的郑东霓。她始终坚守着自己的艺术立场,而观众也难以改变对角色的固有评判。

最新资讯

- • 《你好,星期六》张艺兴新歌首唱带领《百分百出品》女团惊艳亮相 -

- • “张译的腰,杀人的刀” -

- • 《我们仨》龙抬头挑战衡山登顶 杨迪加入衡阳赏美景尝美食之旅 -

- • 半壁娱乐圈都来了,最后一地鸡毛 -

- • 电影《最好的朋友》今日开机,实力阵容演绎别样治愈青春 -

- • 从CP粉取而代之成巨星妻子,深度解析北美意难忘三位这缠斗的14年(上) -

- • TVB又一新剧将播!当家小生萧正楠升级做爸爸,卡司阵容略单薄 -

- • 北影节ReelFocus新血影像计划结果揭晓,本届作品相当多元化 -

- • 北影节·第31届大学生电影节启动 34部影片入围 -

- • 杨幂、刘诗诗抱团冷落刘亦菲,唐嫣隐身,“仙剑闺蜜团”还在迭代 -

- • 4K版《A计划》《卖身契》首映 科技延续艺术生命 -

- • 阿黛尔退圈?自曝将无限期中止职业生涯 -

- • 小沈阳演唱会安利《末路狂花钱》 于洋现身合唱 -

- • 葛优索赔葛优躺侵权544起6年获赔759万 网友:真,躺着赚钱 -

- • 《间谍过家家》首映 卡琳娜cos黄昏还原求婚场面 -

- • 被亲爹监禁13年,顶流女星的瓜! -

- • 《稍微想起一些》:用倒叙给人会心一击 -

- • TVB艺人为直播集体苦练普通话 官方要求双语切换自如 -

- • 到哪都能站C位的她,居然有这么多“黑历史”? -

- • 张国立拍新片,范伟周冬雨“老少配”又惹争议? -