资讯分类

《哈尔滨一九四四》导演不简单,这部剧的深意,多数观众未必能懂 -

来源:爱看影院iktv8人气:48更新:2025-09-14 13:49:14

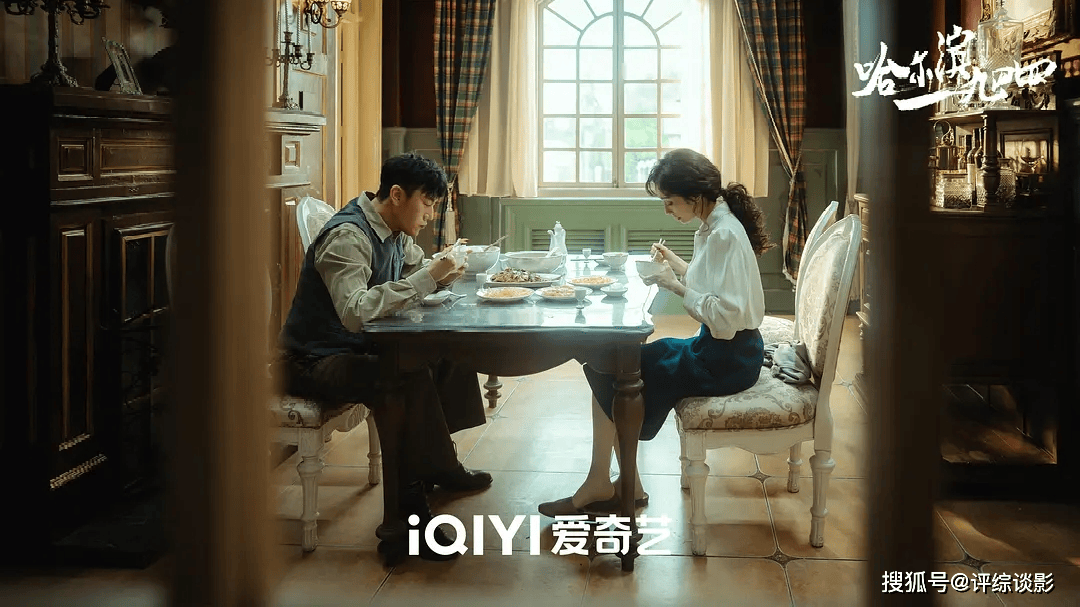

4月21日晚,《哈尔滨一九四四》正式开播。播出期间,该剧迅速攀升至高位,收视率、网络热度等关键数据均表现抢眼。然而,其网络口碑却未达预期,与亮眼的播出成绩形成鲜明对比。

作为张黎导演执导的作品,该剧在播出前便备受期待。然而,当正式播出后,观众的反响却呈现两极分化,不少人反馈该剧的实际观感与预期存在差距。尤其在演员表现方面,杨幂的演技成为热议焦点,网络舆论场中充斥着对其的批评,而秦昊的表演同样引发了争议。这种现象不禁让人质疑,这部曾引发高度期待的作品是否真的如传闻般出众?

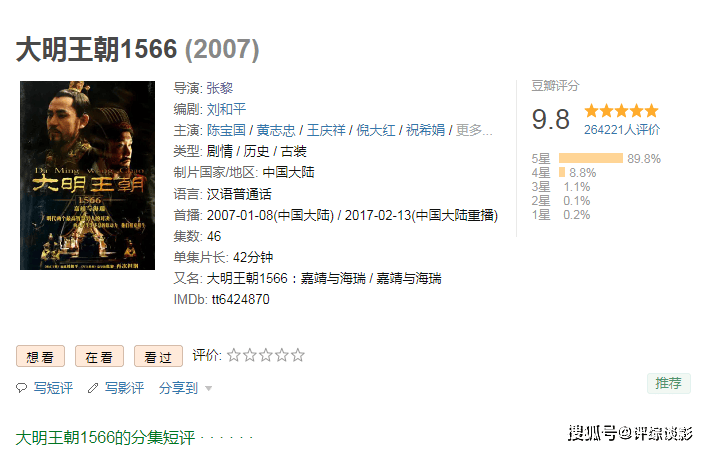

观众认为该剧难以入目,这种观点或许存在合理性。毕竟无论出于何种原因,观众对作品的审美差异本就客观存在。即便是张黎曾执导的《走向共和》《大明王朝1566》等经典之作,也难以避免被部分观众诟病。然而,若深入了解这位导演的创作理念与历史沉淀,《哈尔滨一九四四》所展现出的艺术深度与叙事结构,显然超越了简单的表面评价。

张黎绝非一位平庸的导演,其过往创作始终贯穿着对历史的深刻诠释。无论是题材选择还是叙事手法,都彰显出深厚的历史文化底蕴,作品中透着历史的厚重感,既有沧桑感,又带着深沉的分量。

但为何在《哈尔滨一九四四》中,那种熟悉的叙事风格似乎消失了呢?其实并非完全消失,而是张黎导演采用了不同的表达方式。在以往的作品中,他善于以重要人物为核心,以重大历史事件为线索,循序渐进地展现历史脉络。而在这部新作里,张黎将视角转向了普通民众,通过他们的命运变迁来折射时代洪流。

每个时代都由形形色色的普通人共同编织,而《哈尔滨一九四四》的导演通过镜头语言展现了这种历史肌理。在聚焦主线人物的同时,影片更巧妙地刻画了那些看似边缘化的配角群像——从市井中谋生的摊贩到仗势欺人的日军军官,这些角色的存在让历史叙事更加立体丰满。

街边斑驳的墙体上残留着泛黄的小广告,巷陌深处传来的市井喧哗与报纸上刊登的时事要闻,这些看似平凡的元素交织成1944年哈尔滨独特的时代印记。虽不直接参与情节推进,但此类细节恰似历史的注脚,为观众勾勒出那个特殊年代的社会图景。透过这些细微之处,哈尔滨的街巷风貌、民众生活状态与时代变迁轨迹得以清晰呈现,构建出立体的历史感知空间。

正是基于这一点,《哈尔滨一九四四》与其他优秀谍战剧存在显著差异。传统谍战剧往往以叙事为核心,所有细节皆围绕故事展开,服务于主角塑造与情节推进。而本剧则采用不同的叙事策略,将故事作为贯穿全剧的线索,其核心价值在于还原历史场景,展现具有真实生活质感的历史图景。

在抗战题材与谍战剧的创作中,以伪满洲国为背景的作品数量本就有限,因此大众对这段特殊历史的认知仍显不足。例如,伪满政权推行的严苛粮食管制政策——禁止民众食用大米,这一细节曾长期被历史尘埃掩盖,直至近期某部影视剧的播出,才让更多观众得以了解这一鲜为人知的压迫性措施。

张黎的创作理念并非简单复述教科书中的冰冷历史片段,而是希望通过更具象的叙事方式,将那段历史以鲜活生动的姿态呈现在观众面前。作品中弥漫着浓厚的现实主义气息,充满烟火气与生活气息。然而这种创作手法也带来了一定局限性,相较于传统谍战剧对智斗情节的精巧设计,《哈尔滨一九四四》在布局筹谋等关键戏剧元素的呈现上略显不足。

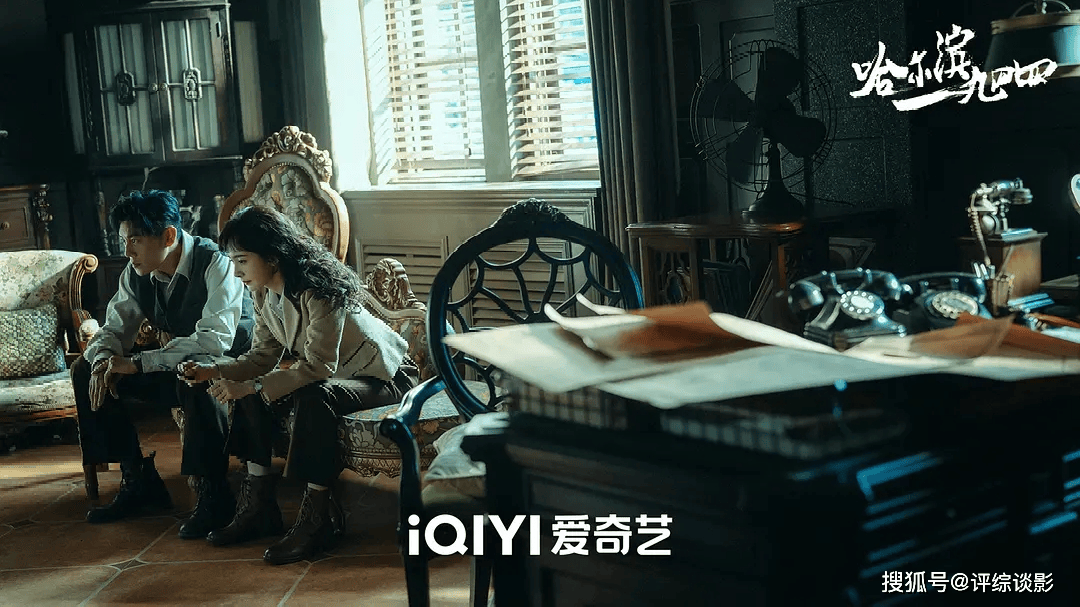

尽管如此,剧中依然充满张力。例如杨幂与秦昊在关键场景中的眼神交汇,不仅张力十足,更让观众极易产生代入感。综上所述,若观众能静心品味、深入理解剧情,这部剧堪称佳作,其艺术价值与观赏性令人称道。

最新资讯

- • 《草木人间》发布“我妈遭人骗了”预告 蒋勤勤为给吴磊买房深陷传销组织 -

- • 肖战巴黎启程路透释出 镜框难挡眼神凌厉黑色套装酷拽 -

- • 刘宇巴黎启程拼接衬衣清新亮眼 给粉丝送润喉糖超暖心 -

- • 《与凤行》首播收视成倍增幅,赵丽颖林更新二搭热度爆棚 -

- • 林家川周一围到张颂文家聚会 全家热情接待好不热闹 -

- • 青你选手徐炳超回应卖包子 靠自己双手努力生活很充实 -

- • 《与凤行》靠赵丽颖收视再夺冠,口碑却翻车,四大问题成原因所在 -

- • 网友泰国偶遇陈哲远获合照 身穿白T口罩难挡帅气脸庞 -

- • 电影《黄雀在后!》曝“致命女人”预告 绝望母亲因爱迷失殊死相搏 -

- • LadyGaga因忙于拍摄《小丑2》缺席95届奥斯卡颁奖 -

- • 智斗婆婆、怒怼上司!电视剧小日子成新款下饭剧,看了胃口都好了 -

- • 安以轩老公陈荣炼案4月21日宣判 已完成结案陈词 -

- • 宫崎骏新作《你想活出怎样的人生》制片铃木敏夫官宣即将来华 -

- • 刘诗诗下班在车内吃薯片被拍 着一身白色套装清新优雅 -

- • 罗云熙名誉维权案件进展说明 呼吁不信谣不传谣 -

- • 《小日子》萨日娜一改慈母形象变看人下菜碟婆婆,让人又爱又恨 -

- • 王诗龄与好友合拍视频 二人对镜花式跳舞活力满满 -

- • 王心凌机场路透释出 穿黑色毛衣长裙自然舒适 -

- • 赵磊西装棒球帽现身机场 手提挎包佩戴项链时尚简约 -

- • Netflix韩剧《寄生兽:灰色部队》发布正式预告 《釜山行》导演延尚昊执导 -