资讯分类

和张爱玲要好的炎樱,怎么到美国之后就不见了? -

来源:爱看影院iktv8人气:882更新:2025-09-14 18:34:48

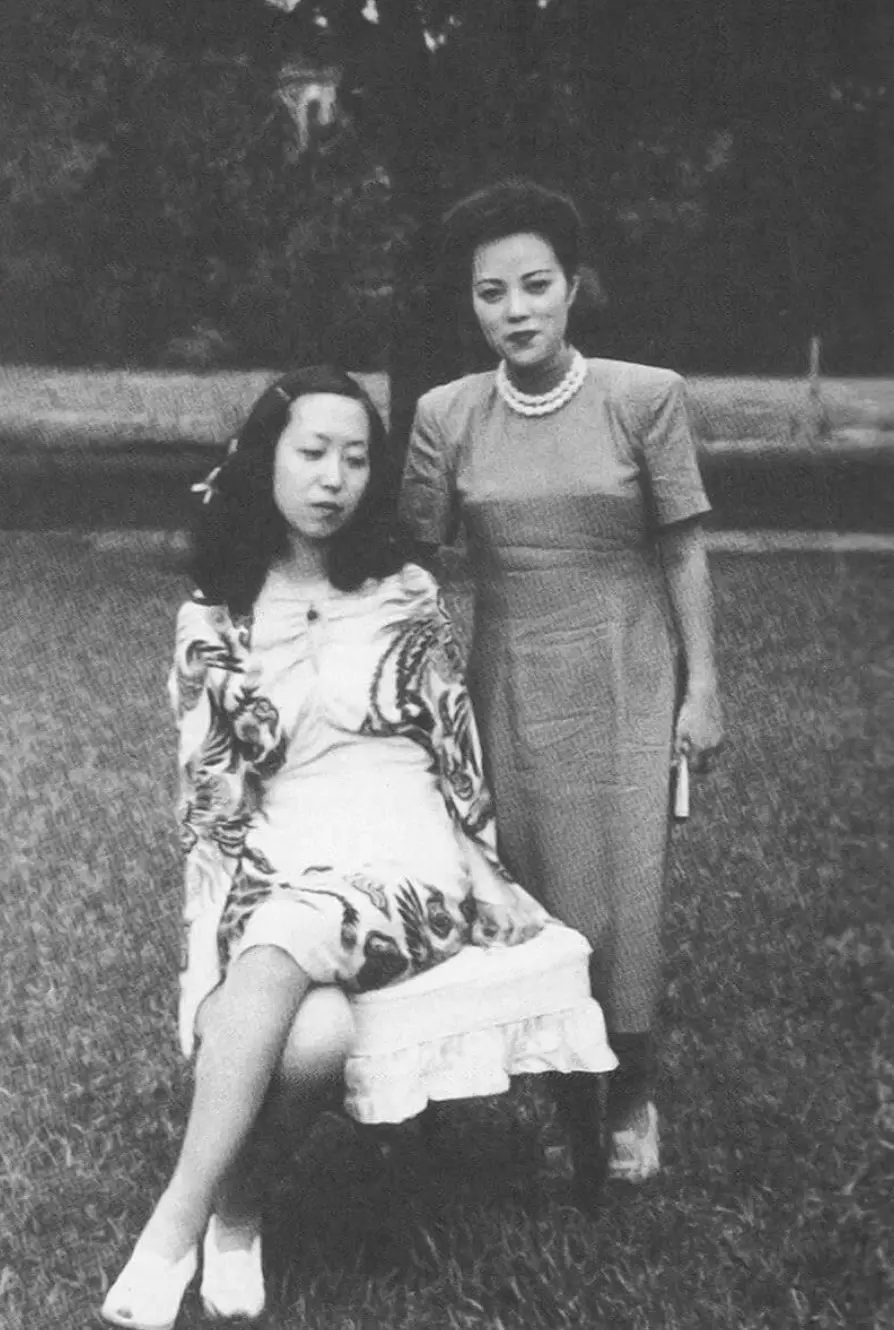

在少女时期,我最为向往张爱玲与炎樱之间那种独特的友谊。她们高矮胖瘦、冷热内外的鲜明对比,恰似一幅生动的肖像画,彼此身上都闪耀着对方所缺的特质。张爱玲对炎樱的情感溢于言表,后者如同她青涩岁月里的一抹亮色,为灰暗的时光注入活力。作为港大同窗,炎樱的胆识令人惊叹——她曾独自冒险前往市区观看五彩斑斓的卡通电影,归宿舍后又坚持在楼上独自沐浴,即便遭遇流弹击碎浴室玻璃的危险,仍能在浴盆中从容泼水歌唱。

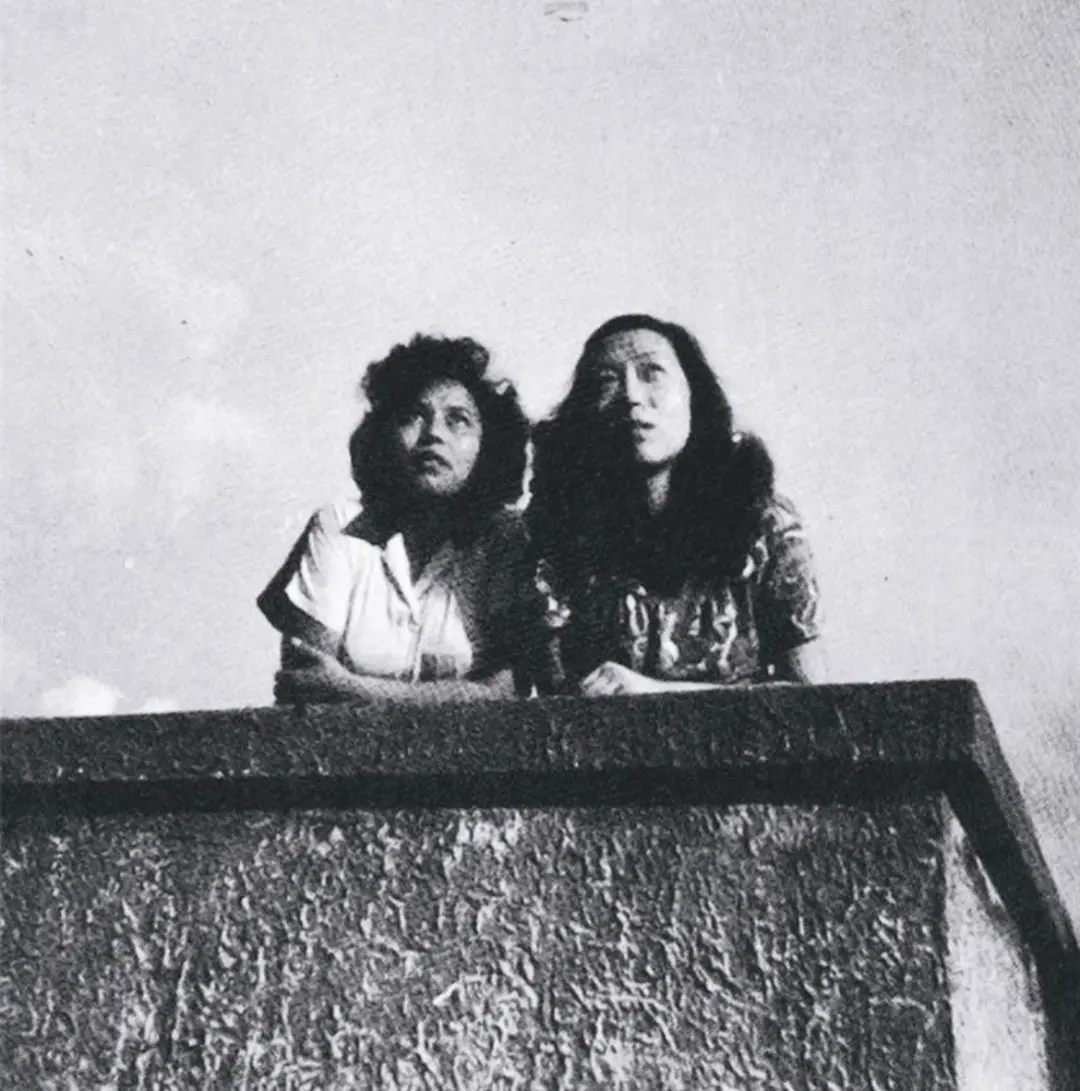

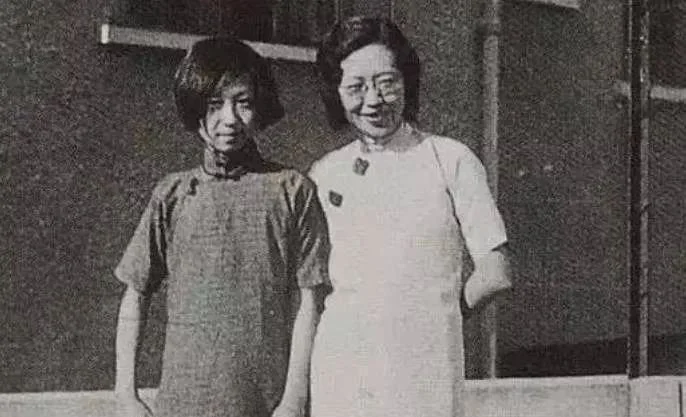

1942年,张爱玲与炎樱在常德公寓的屋顶上留下了珍贵的合影。关于她们的相遇颇具传奇色彩——炎樱原名Fatima,其父为斯里兰卡裔,母亲来自天津,而张爱玲幼年时期亦曾在天津度过一段时光,这种跨越地域的缘分让两人在异国他乡产生了深厚的羁绊。

张爱玲的童年时期曾在天津度过数年时光,这幅照片拍摄于她幼年居住期间,画面中右二为她的母亲黄逸梵,左二则是其父亲。

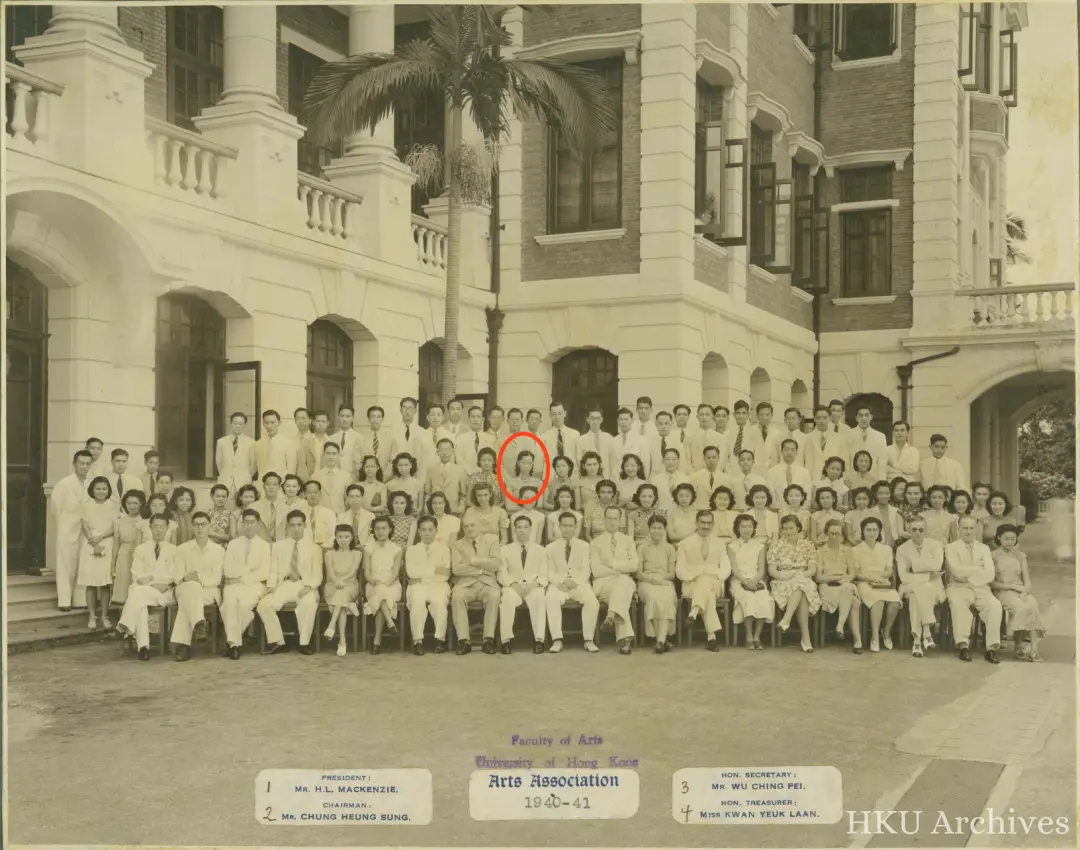

1939年,19岁的张爱玲前往香港求学,考入文学院。同年,同城的炎樱则进入医学院,两人因同住圣母堂宿舍而结识,成为大学时代最亲密的伙伴。

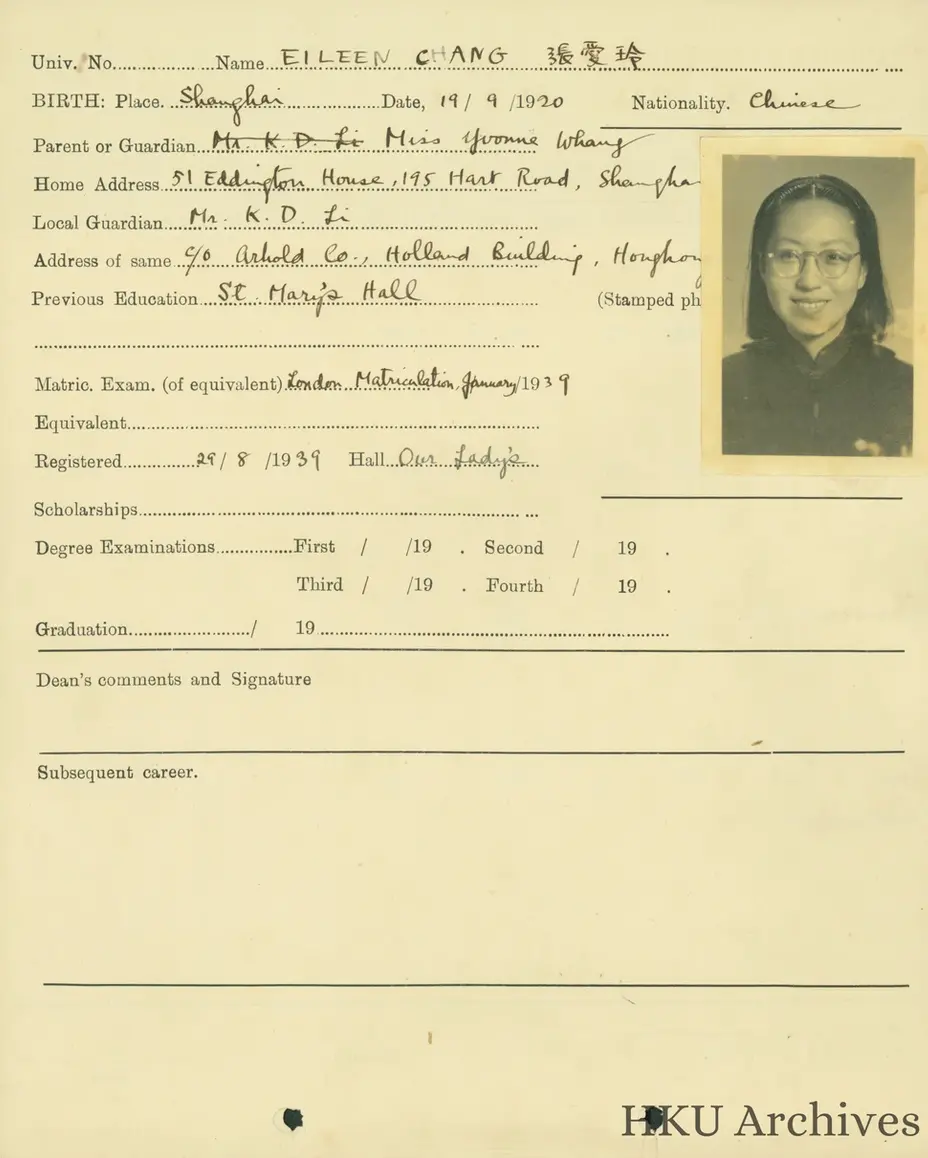

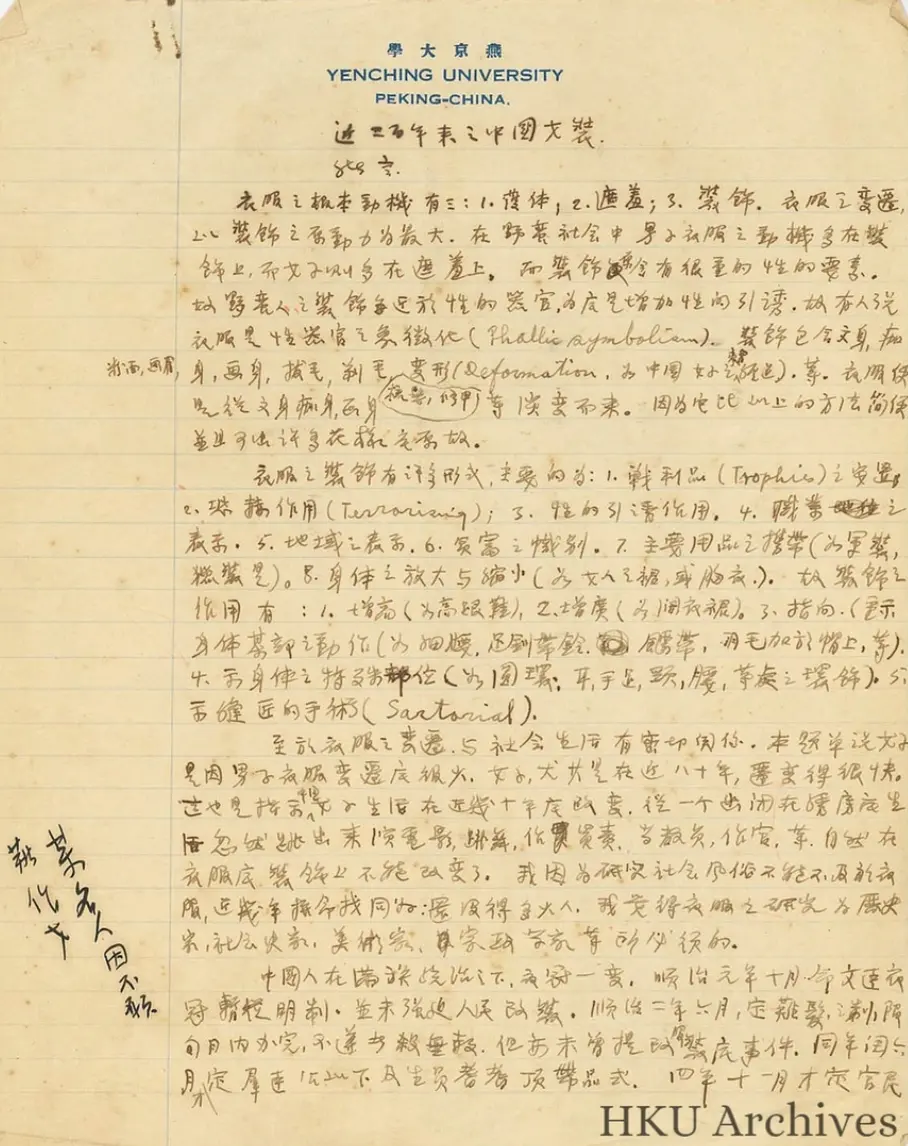

这张珍贵的张爱玲港大学籍表现藏于香港大学档案馆,是研究其学术生涯的重要历史资料。

张爱玲在1940年代就读于香港大学期间的学业档案,近期在香港大学档案馆被意外发现。这份泛黄的成绩单详细记录了她在文学、哲学等课程中的表现,其中部分科目成绩达到优等水准,印证了这位文学巨匠在求学时期的学术根基。作为首位系统研究张爱玲的学者,李欧梵曾指出这份成绩单是理解其创作思想的重要线索。档案馆研究人员表示,该文件的发现为探讨张爱玲的教育背景与文学成就提供了全新视角,同时也揭示了她在战时香港求学的特殊历史语境。

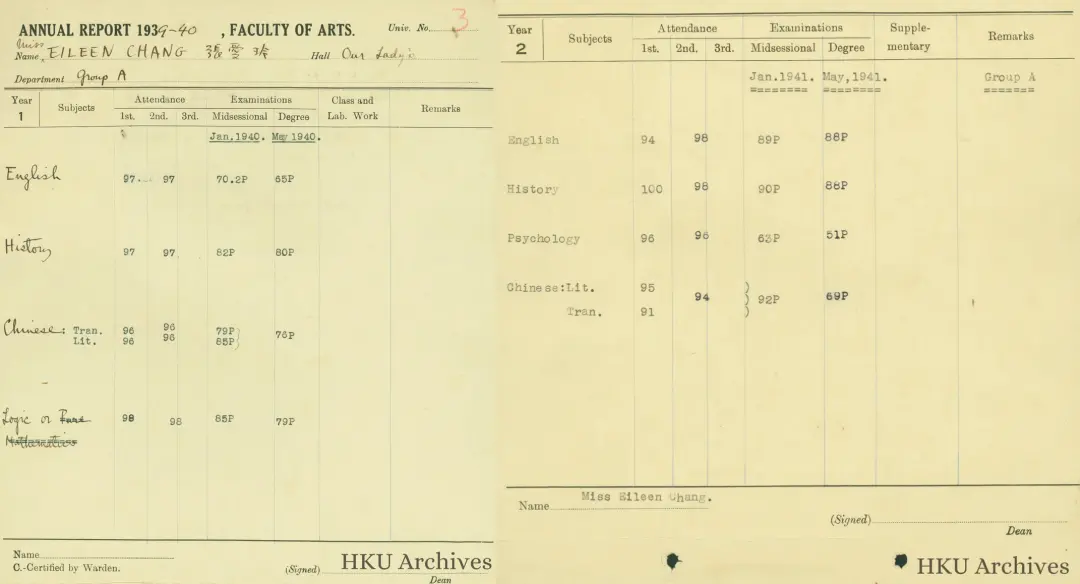

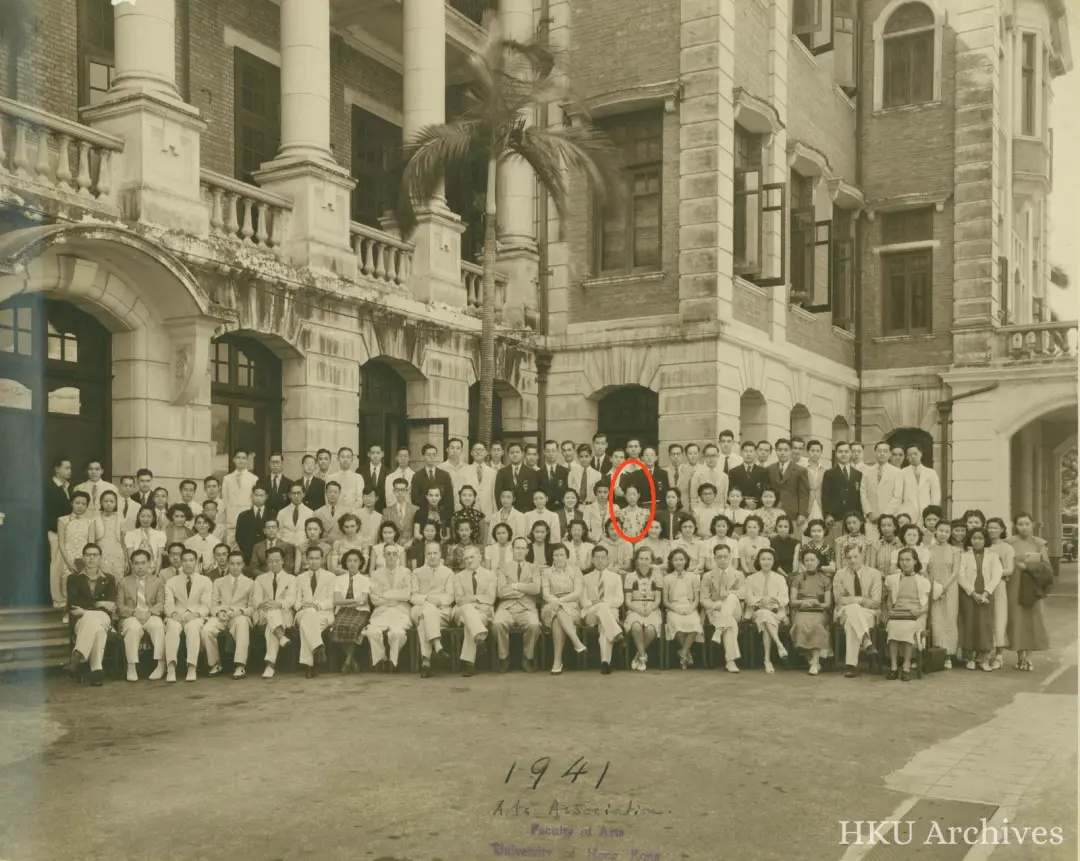

1940年及1941年的文学院集体照显示,张爱玲始终位于第三排(香港大学档案馆)。

张爱玲就读于香港大学时期,身形纤瘦,性格内敛。彼时的她常以沉默示人,展现出独特的气质与神秘感。

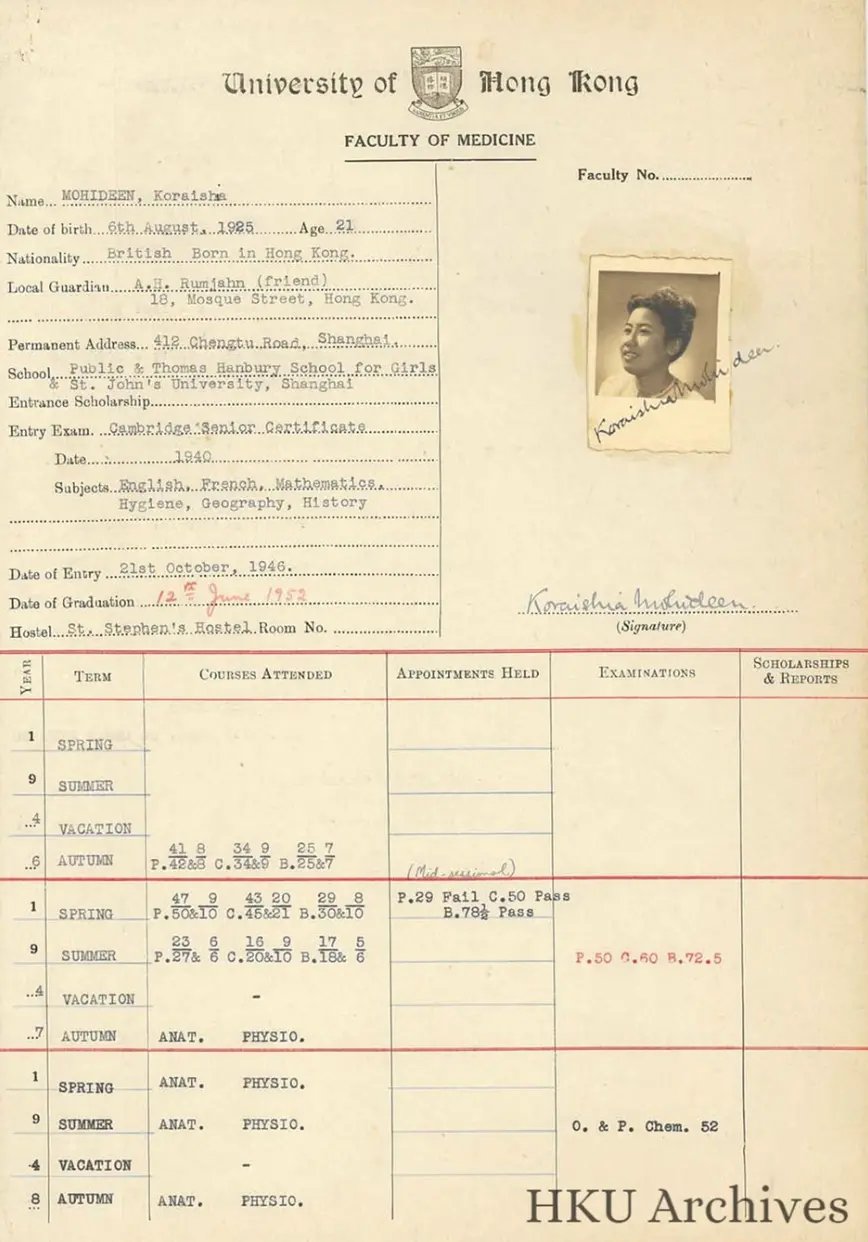

炎樱在香港大学的学籍记录已不复存在,推测可能在战火中损毁。值得注意的是,港大在档案中发现了其妹妹柯来夏的学籍资料。柯来夏比炎樱小五岁,同样就读于医学院,并以优异成绩完成学业。资料显示,炎樱与柯来夏形貌极为相似,而两人共有兄弟姐妹三人,其中弟弟也曾在港大求学,分别于1952年和1953年获得医学院及工程学院的毕业证书。

香港大学医学院某教授撰写的推荐信中提及柯来夏的姐姐炎樱,该推荐信现收藏于香港大学档案馆。

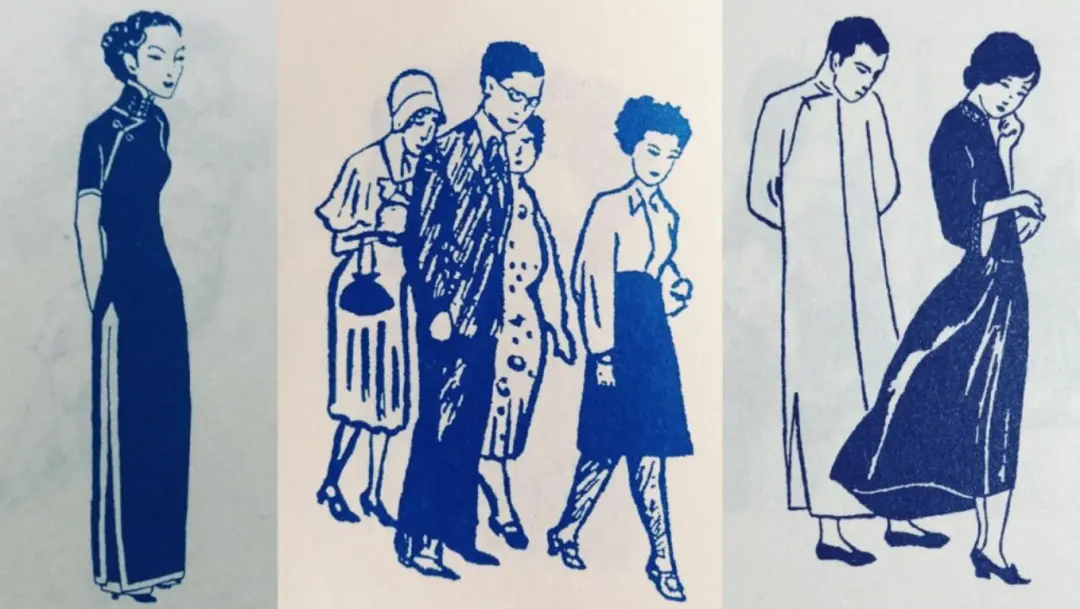

1942年,因太平洋战争爆发,张爱玲与炎樱未能完成在香港大学的学业,而是提前返回上海,在圣约翰大学继续深造。年仅22岁的她们重返校园后,张爱玲却因家庭变故辍学,随后投身文学创作,开始为报纸撰写专栏文章、创作小说及剧本。

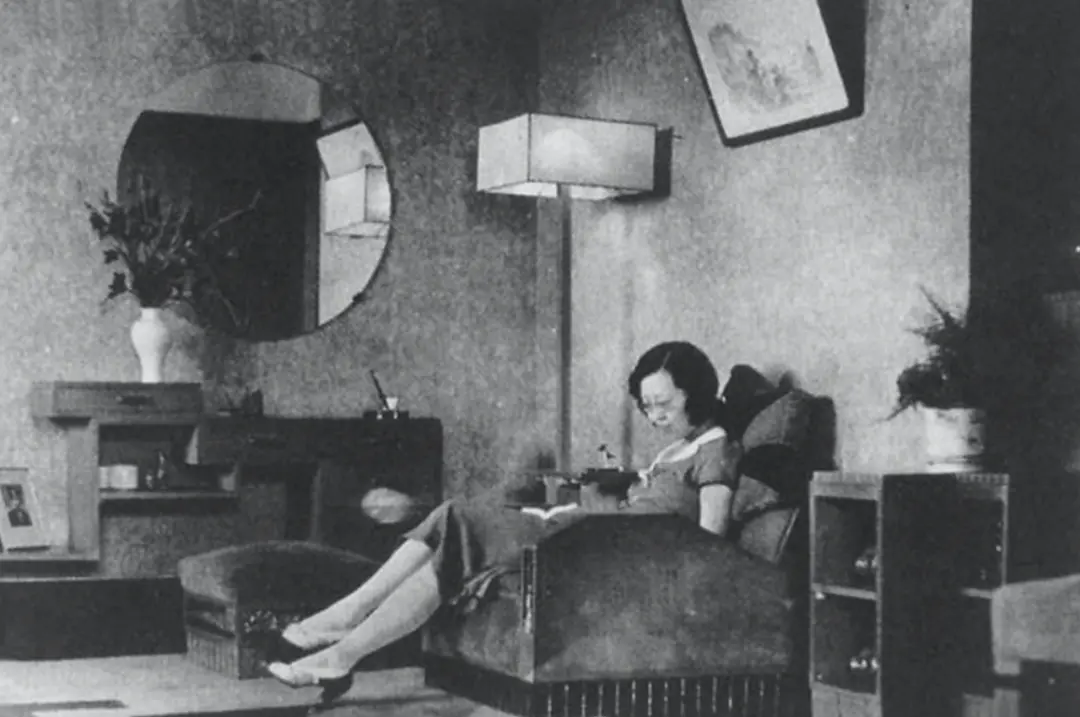

1942年夏季,张爱玲与好友炎樱重返上海,与姑姑共同居住于爱丁顿公寓6楼65室,此处正是我们最初提及的那张历史照片的拍摄位置。当时炎樱与其妹计划开设时装店,为支持挚友的时尚事业,1945年正值上海滩文学新星张爱玲声名鹊起之际,她还为炎樱撰写了一篇题为《炎樱衣谱》的软文,刊登于4月6日的《力报》。文中详细介绍了炎樱设计的三款"草裙舞背心"、"罗宾汉"和"绿袍红钮"服饰,这些充满个性的装扮体现了她们对"奇装异服"的共同追求,并在结尾附上炎樱拟开设女式服装店的联系方式。

许地山《近三百年来之中国女装》手稿现藏于香港大学档案馆。另一位对张爱玲时尚审美产生深远影响的人物,或许便是炎樱。两人均对时装设计怀有浓厚兴趣,热衷于尝试前卫的服饰风格,常就最新女性服饰展开深入交流,这种互动使张爱玲对服装设计与搭配形成了独特的理解与感悟。

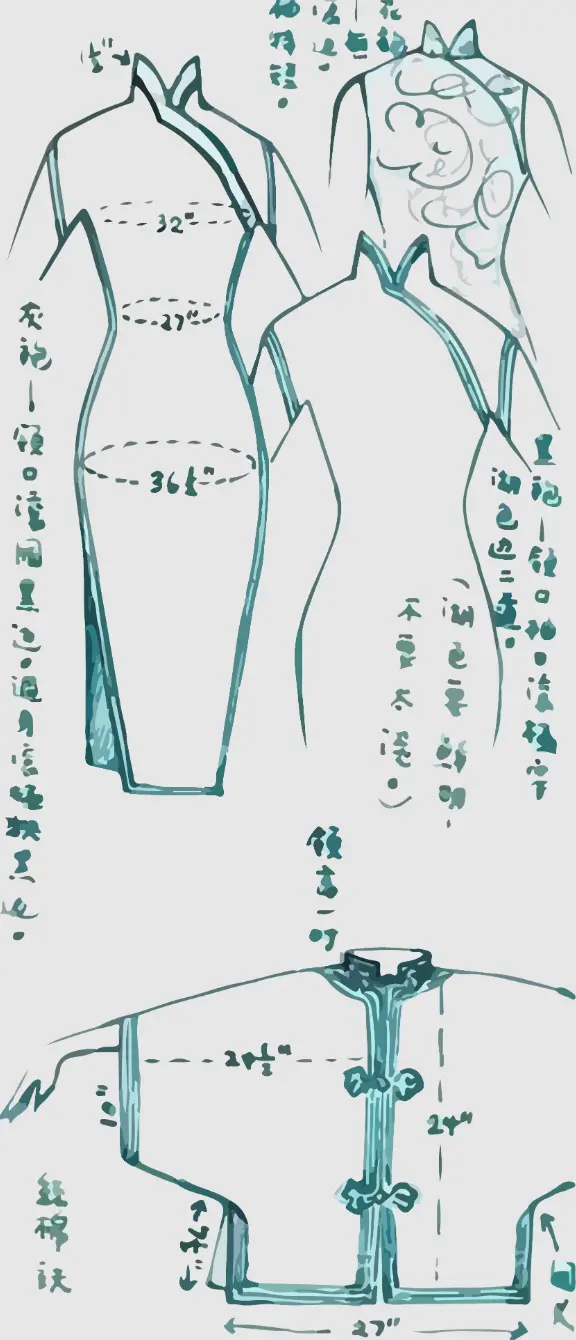

1957年,张爱玲通过书信向挚友邝文美提出请求,希望她协助裁剪三套旗袍。信中不仅附有亲手绘制的详细图纸,更逐条说明了衣襟长度、面料选择及装饰细节等具体要求。

张爱玲与炎樱的深厚情谊跨越了三十年代至四十年代,她们同龄同好,共享人生沉浮。在沪上鼎盛时期,张爱玲以《炎樱语录》记录下这位挚友的灵动:炎樱身形娇小丰腴,常有发福之虞却毫不介意,甚至乐观地自诩"两个满怀较胜于不满怀"(此为对"Two armfuls is better than no armful"的意译)。文中生动描绘了两人相处时的趣事:为谁承担车费、谁买蛋糕而争执的少女心事,以及炎樱在虹口犹太商店的奇思妙想——她总爱抹去账单零头,掏出皮包时郑重声明:"你看,没有了,真的,全在这儿了。"还故意多付二十元,说要"为吃茶而来",结果店老板被她的童真打动,仿佛回忆起某个棕黄肤色的初恋或早逝的妹妹,最终妥协道:"就这样罢。不然是不行的,但是为了吃茶的缘故……"更推荐附近茶室的蛋糕。张爱玲更倾心于炎樱的率性直言:当她引用"两个头总比一个好"的中西谚语时,竟脱口而出"在枕上",这句写在作文中的俏皮话令教堂神父都忍俊不禁。如此大胆的言辞,恐怕连以犀利著称的文学家也难以企及。

作为作家,张爱玲对锡兰珠宝商之女炎樱的文字天赋与创作才华尤为推崇。她曾赞叹道:“月亮叫喊着,叫出生命的喜悦;一颗小星是它的羞涩的回声。”“每一个蝴蝶都是从前的一朵花的灵魂,回来寻找它自己。”这些充满诗意的句子甚至让擅长通感修辞的张爱玲也感到钦佩。炎樱在美学与设计领域的造诣同样令她折服。当张爱玲的散文集《传奇》进入再版阶段,炎樱为其绘制的封面设计尤为惊艳:画面仿佛在绸缎上盘绕着深色云纹,又似黑夜中涌起层层浪涛,细密的浪花在寂静中悄然绽放,更显出玉连环般的精致。作品中三三两两交织的图案难以解开,独立存在的元素如同明月般自在圆满,而两个相互依偎的意象则似往事的余韵,淡淡地勾勒出曾经的痕迹。这种用视觉语言诠释人物关系的创作手法,恰到好处地展现了炎樱的艺术想象力。她仅提供草图,却以极具震撼力的图案让张爱玲心甘情愿地像描红般逐笔临摹。

最关键的是,炎樱具备出色的社交能力,而张爱玲则表现出明显的社交焦虑。在公共场合中,炎樱常作为张爱玲的陪伴者,既缓解其紧张情绪,又在文学研讨会上为其辩护,强调:"她的作品如同流水,需整体把握,而读者则是逐句领悟。"这充分体现出张爱玲对炎樱的深切依赖与情感认同。在张爱玲短暂的上海滩青春岁月里,炎樱始终如其璀璨的光环般存在,映照出她曾经闪耀的社交光晕。

五十年代初期,炎樱家庭率先迁居日本,张爱玲紧随其后前往。随后,当炎樱移居纽约时,张爱玲也随之选择追随。

1954年,张爱玲在香港英皇道兰心照相馆拍摄了这张标志性的肖像。她于1952年再度获得香港大学注册处的入学通知,随后离开香港前往海外。1955年抵达纽约后,暂居于好友炎樱家中一个月,之后转入救世军女子宿舍以节省开支。1956年3月,她赴美国新罕布什尔州彼得堡参与麦克道威文艺营,期间完成《粉泪》英文版创作。更深远的转折在于此处结识了德国籍作家赖雅(Ferdinand Reyher),两人在纽约于半年后登记结婚,当时张爱玲36岁,赖雅65岁,炎樱再次担任证婚人。

在友人圈中,赖雅(Ferdinand Reyher)始终以亲和力与谈吐能力著称,是一位备受推崇的文学才子。尽管他年轻时展现出不拘一格的个性,但家庭关系始终未能如愿以偿,生活轨迹亦充满波折。

这段关系颇具戏剧性,张爱玲与赖雅的相识发生在后者年届六十五岁时。彼时赖雅已与乔伊斯、康拉德、庞德等文学巨擘保持密切往来,对美国与欧洲文艺界了如指掌,同时亦对好莱坞电影及戏剧界颇为熟悉。张爱玲曾评价他「谈吐风趣,颇具文雅气质」,更关键的是,她将自己创作的英文作品请赖雅审阅,这种跨代际的文学交流对张爱玲后期英文写作能力的提升起到了重要作用。

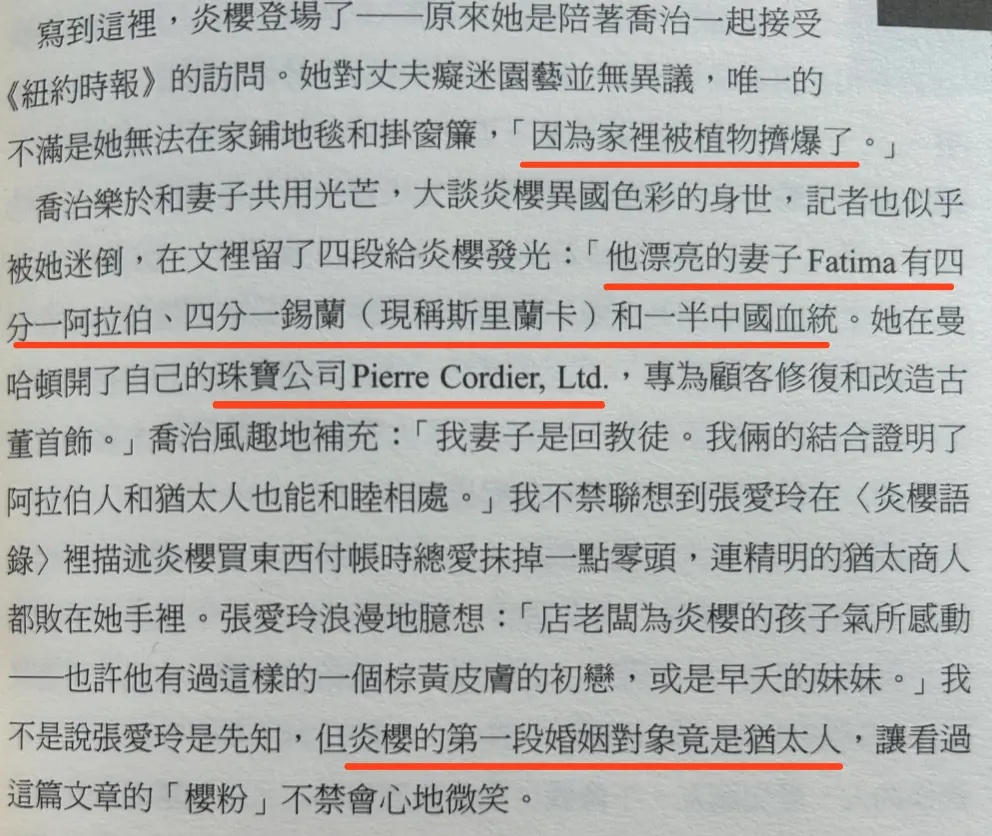

赖雅曾参与编剧的多部好莱坞影片,而四年后的1960年,40岁的炎樱与年长7岁的牙医步入婚姻殿堂时,张爱玲在致友人邝文美的信中提及:“Fatima上月结婚,从纽约寄来的请柬中,她并未详询对方身份,仅模糊辨认出‘医生’或‘博士’的头衔。”自此,炎樱逐渐淡出张爱玲的文学世界,直至《同学少年都不贱》的出版,读者才得以通过零散片段窥见这段友谊的变迁轨迹。

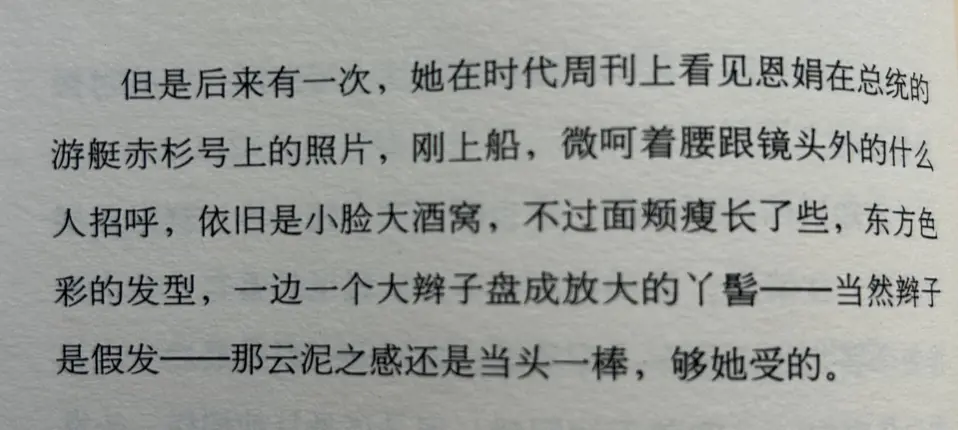

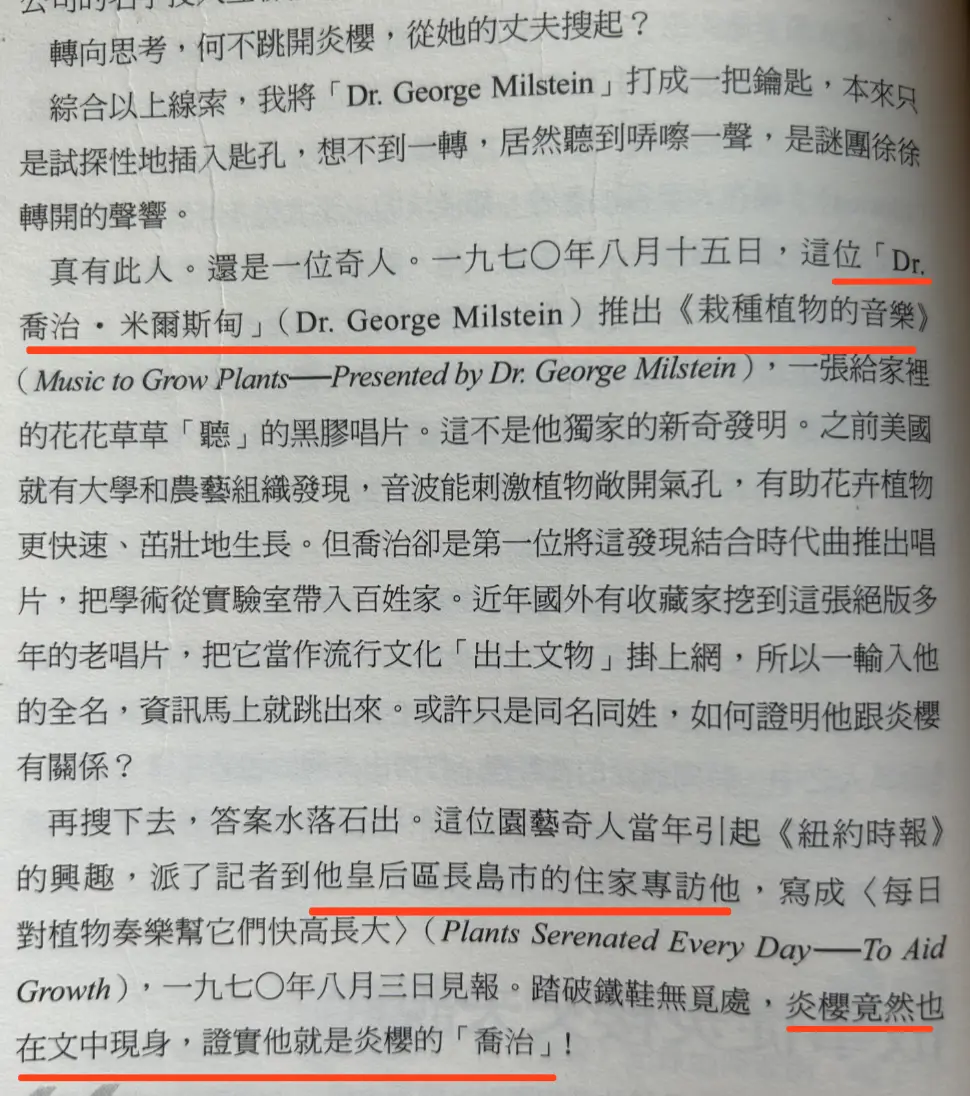

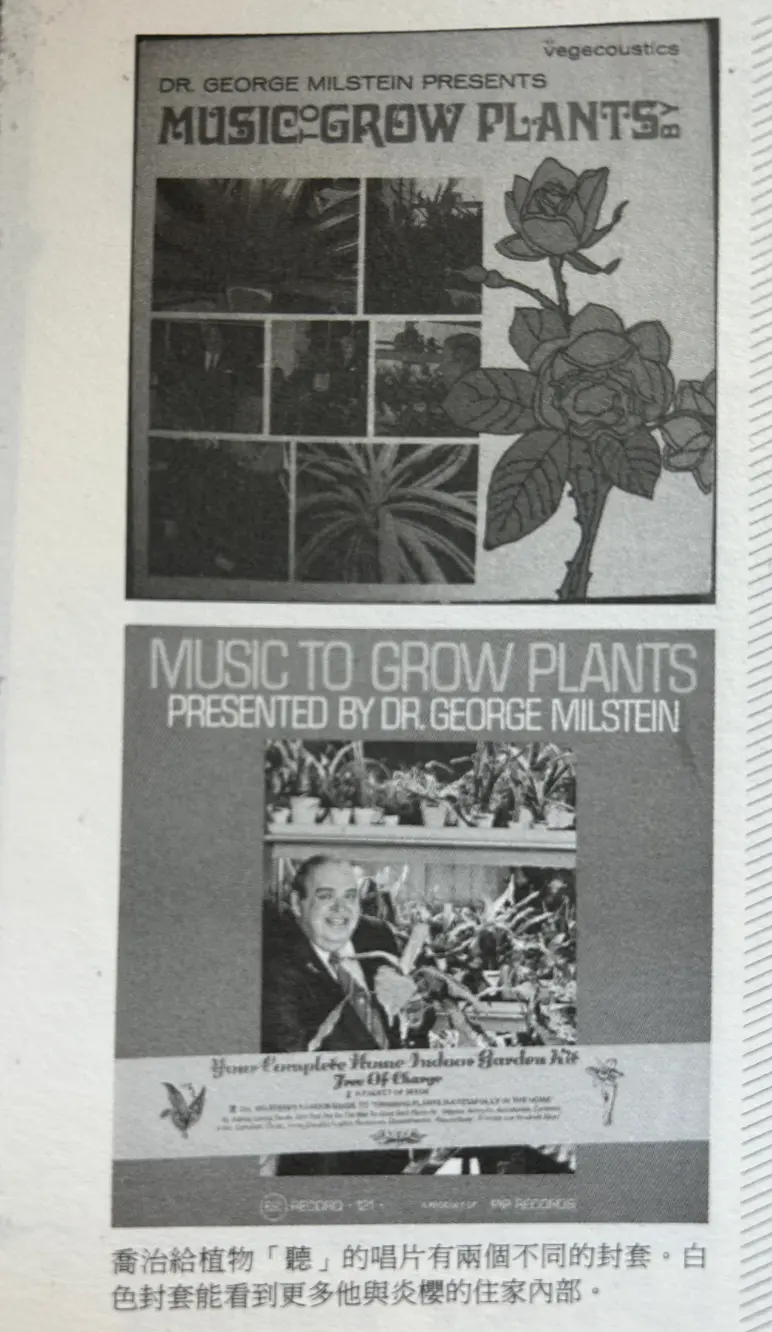

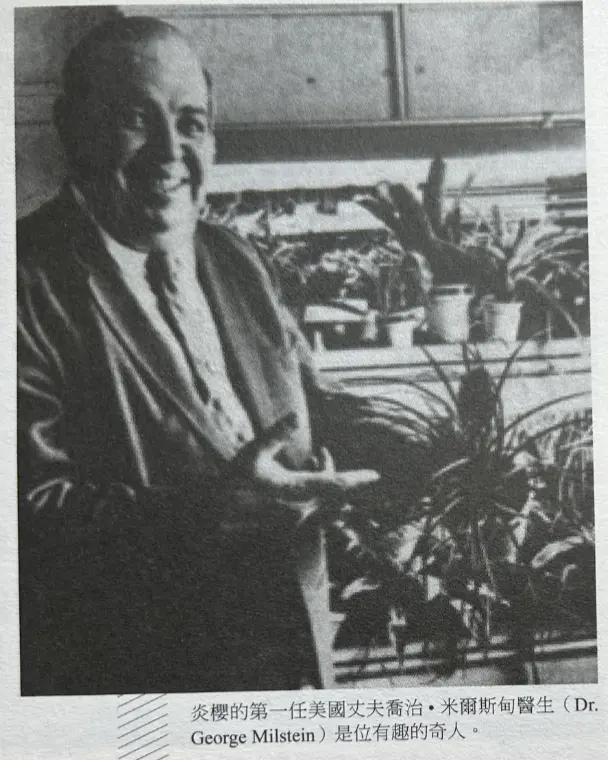

在文学作品中,被误认为是炎樱的恩娟嫁给了政坛要员并登上《时代周刊》封面,而被视作张爱玲原型的赵珏则在经历丈夫背叛后沦为贫困的独居女性。然而当我们将目光投向现实,炎樱的真实人生轨迹却呈现出截然不同的面貌。新加坡张爱玲研究专家林方伟通过整理大量旧报纸档案,最终厘清了这位传奇女性的婚姻史——1960年至1976年间,炎樱定居纽约,与一位热衷于用黑胶唱片培养植物的牙医乔治·米尔斯甸缔结婚约,并在此期间创立了自己的珠宝品牌。值得注意的是,这位被媒体称为'植物音乐家'的丈夫在1970年接受采访时,曾公开分享其独特的园艺理念,这种将音乐与植物生长相联的实验性实践,在当时被视为另类智慧的体现。

在《纽约时报》的一次专访中,张爱玲的丈夫胡兰成的妻子炎樱首次公开亮相。采访中,炎樱谈及丈夫对植物的痴迷,坦言家中“已被植物挤满”,却意外展现了她精明能干的一面。记者笔下,她被塑造成一位“优雅而聪慧的女性”,甚至透露出对她的倾慕之情。值得一提的是,文中还引用了张爱玲昔日调侃炎樱“比犹太人还精明”的趣事,而今更令人玩味的是,炎樱“第一段婚姻的对象竟为犹太人”这一事实的披露。

据报道,这位牙医对妻子的深情厚意令人动容,这恰好呼应了炎樱曾写给张爱玲的信中所表达的情感。

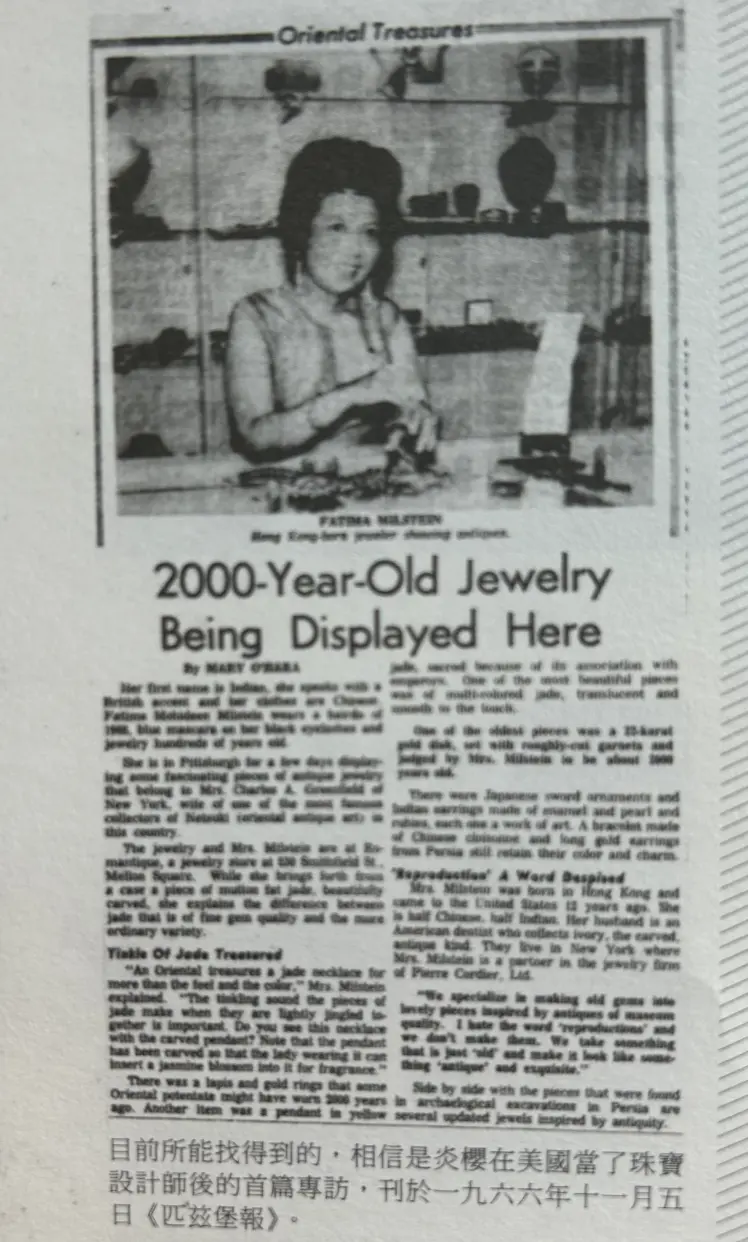

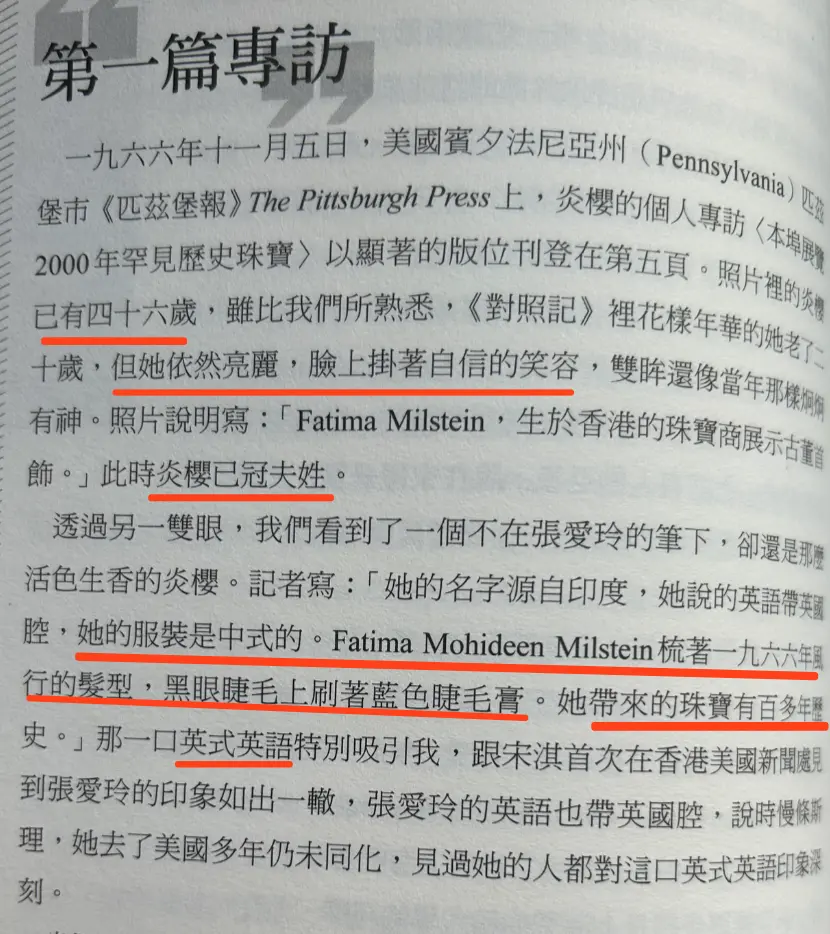

20世纪60至70年代,炎樱凭借个人实力在珠宝行业取得了一定成就,尽管其经营规模有限,但她仍坚持在美国的二线城市拓展市场。林老师近日发现两篇相关报道,其中一篇发表于1966年11月5日的《匹兹堡报》(宾夕法尼亚州),该报曾刊登过关于炎樱的专题采访。

在这场专访中,炎樱展现出令人瞩目的时尚品味与独特气质,她自信洋溢的面容搭配精心涂上的蓝色睫毛膏,更令人印象深刻的是她所带来的珠宝珍品,每一件都承载着超过百年的历史积淀。

在珠宝鉴赏领域展现出卓越的专业素养,举手投足间尽显世家传承的优雅气度。通过对宝石学、工艺美学与历史价值的深入理解,能够精准辨识稀世珍宝的真伪优劣,其专业能力不仅体现在对珠宝材质的熟悉程度,更蕴含着对行业标准的严格把控。在鉴赏过程中,展现出的不仅是对细节的敏锐洞察,更是历经数代积累的家族底蕴,令人心生敬意。

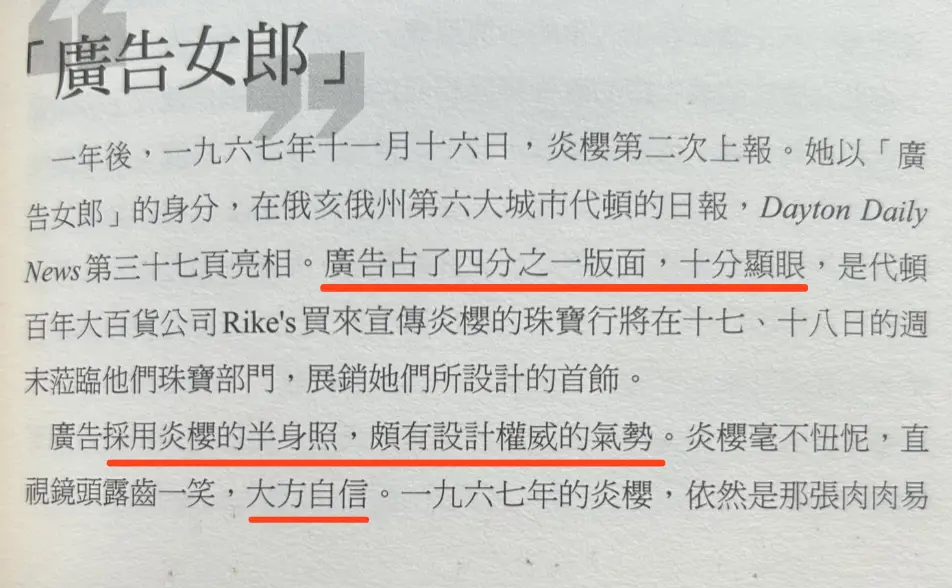

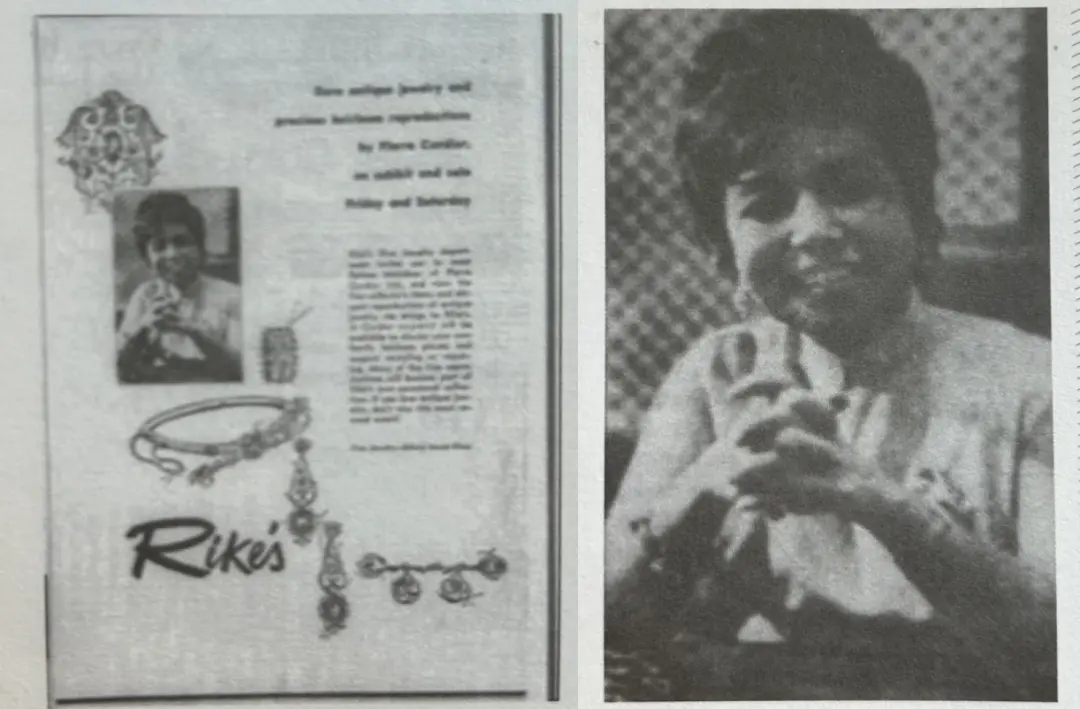

1967年,炎樱以广告女郎的身份出现在俄亥俄州第六大城市代顿的日报头版,其珠宝销售活动在本地百货公司的珠宝部门展开。

文中提及炎樱出生于上海一个享誉盛名的珠宝世家,其家族在业界具有深远影响力。

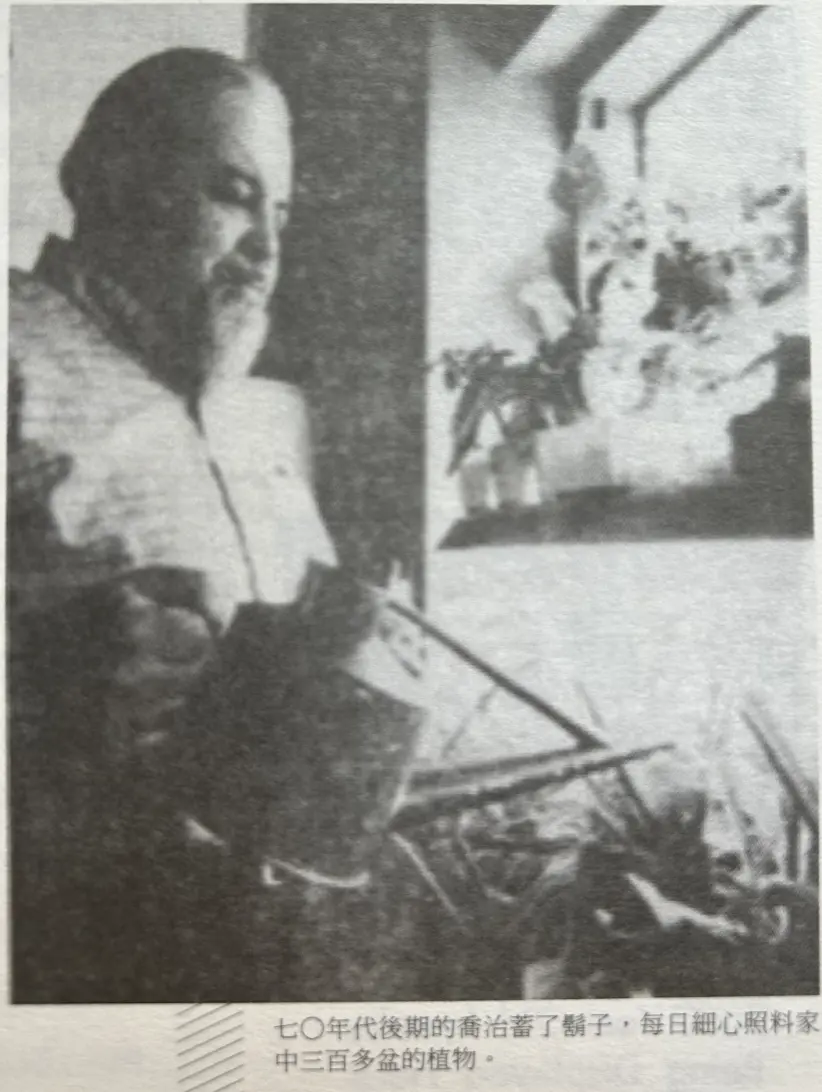

1974年,专业植物期刊《非洲紫罗兰杂志》发表了由林炎樱丈夫撰写的研究论文《全光谱照明对非洲紫罗兰的效应》。该文意外揭示了炎樱在纽约的两个住所信息:其中一处位于长岛的公寓内,不仅陈列着超过三百盆由林老师培育的植物,其室内陈设还融入大量中国传统元素,所有空间设计皆出自炎樱之手。

摘自林方伟《庞大而热情 炎樱在美国》。上世纪六十年代,成为张爱玲最为艰难的时期,1966年赖雅因瘫痪卧床不起,生活无法自理,这使本就缺乏家务经验的张爱玲陷入更深的困境。

摘自司马新著《张爱玲在美国》。1970年,正值炎樱事业巅峰之际,而困顿的张爱玲却目睹纽约时报上恩爱的牙医夫妻热衷谈论让植物听音乐这类中产趣味。正如她笔下所述:“那云泥之别还是当头一捧,真是够她受的。”这段被传为佳话的友谊最终走向破裂,其根本原因在于:二人的本质未改,只是时代与处境发生了剧变。当贫贱之友陷入困境,昔日的默契难以为继,中产阶级式的小资情调友谊在现实面前显得脆弱不堪。炎樱始终保持着现实主义者的特质,她聪慧而务实,习惯性地活在自我构筑的象牙塔中。年轻时的这种性格因青春外衣而显得张扬恣意,张爱玲却选择性地忽视了这些特质,被其“聪明、有趣、才气”所震慑,却无法真正理解其处境。正如古人所言“贫贱夫妻百事哀”,同样道理适用于困境中的友谊。当炎樱以生意人的务实本性追求利益最大化,她只认可势均力敌的共生关系,难以在张爱玲最需要支持时伸出援手。这种个人主义的处世哲学虽符合现代价值观,却在张爱玲一无所有、困顿不堪时成为致命伤。

张爱玲与李香兰(即炎樱)的友情始终笼罩在复杂的情感阴影中。作为内向敏感的个体,张爱玲在公众场合往往显得拘谨,甚至被误认为无礼或傲慢。然而在《小团圆》中,她以盛九莉的视角坦言对三位至亲的疏离——姑妈楚娣"向来淡淡的,也不会当桩事",母亲"根本没有想起",而挚友炎樱则被描述为"永远都是快乐的,她死了也是一样的"。这种清醒的认知并未阻止她年少时对炎樱的信赖,直到战火纷飞的时刻,当炎樱选择独自返回上海,张爱玲才首次体会人性的棱角。

1952年张爱玲赴日寻访炎樱,三个月后黯然返美。这一时期的书信透露出她对挚友的失望已达到顶峰:"如果老朋友再会晤的时候忽然不投机起来,那是以前未分开的时候已经有了某些使人觉得不安的缺点"。更令人唏嘘的是,当张爱玲在异国经历困顿,炎樱却在信中以自诩的口吻提及"凭着蹩脚日文做过数以十亿的生意"。这种在苦难中依然保持自我优越感的特质,恰与张爱玲对人性的深刻洞察形成鲜明对照。

直至1980年代,张爱玲的经济才真正转机,皇冠稳定的稿酬与影视版权收入使其积累270万港币的遗产。然而这位作家最终选择隐居,将财富视为无关紧要的物件。这种人生轨迹的转变,某种程度上印证了她对朋友关系的本质认知:共情容易,共频难。当生活境遇出现落差,那些在顺境中容易相处的友情,往往在逆境时显露真实面貌。炎樱的持续疏离与自恋,最终成为张爱玲人生中最深刻的隐喻。

炎樱晚年的处境与她所言的洒脱并不完全相符。1976年,她失去了相伴多年的好夫君,却仍保持着对自身外貌的执着认知——她总能察觉自己如天鹅般优雅的羽翼,却从不张扬这份美丽。1992年,这位孀居多年的女子曾致信同样独身的张爱玲,信中提及:"你有没有想过我是个美丽的女生?我从不觉得自己美丽,但George曾说我这话不诚实——其实这是真的,我年幼时从未被称作美丽,只有他常说,或许正因如此,我才能感受到他的爱……" 面对昔日挚友这般自白,张爱玲或许只能苦笑,而炎樱则习惯性地在低谷中寻找自我肯定的契机。最典型的案例是她七十四岁高龄嫁入李姓华裔家庭时,面对友人的悲讯,她先是短暂落泪,旋即又开始自我颂扬:"我这般年纪还能嫁人,真了不起。" 这种时刻都需要彰显存在感的行为,折射出她对自我价值的执着追寻。当然,张爱玲也并非完美无瑕,她的敏感与自卑心常令林方伟感叹:两人关系的微妙转折,实则源于张爱玲对自身境遇的强烈不安与对财富地位的隐秘焦虑,即便是对方的只言片语,也足以引发她漫长的自我折磨。

最终,这种现象也与时代背景密切相关。在传统社会文化体系中,女性友谊的概念本就缺失。一方面,社会长期流传着“女子善妒”的陈旧观念,另一方面,所谓理想女性的价值体系始终与男性绑定——贤妻良母、孝女慈母等角色定位,使得女性的生存空间被压缩成围绕家庭与婚姻的框架。在这种结构下,女性被要求依附于父亲、丈夫与子女,其存在意义被简化为对男性的依恋与服从。女性的生存价值被捆绑在爱情、家庭与子女之上,仿佛这些才是她们最珍贵的归属。而女性的价值常被简化为外貌的象征,其独立人格与思想深度被忽视,她们被期待保持温顺,而非展现自主性。这种定位源于男性主导的社会架构,使得女性被视为附属物,而附属物之间的联结自然被边缘化。相较而言,男性世界则始终强调友谊与义气,这种强调源于对社会现实的深刻认知:在充满竞争与挑战的环境中,唯有通过团结协作才能应对生存压力,因此男性更倾向于构建以友情为基础的共同体。

《我的天才女友》第一季通过女性互助这一现代概念,揭示了张爱玲在时代洪流中对女性支持者的追寻。尽管她始终未能完全觉醒女性意识,但命运却始终给予她女性的庇护:母亲鼓励她读书,姑姑与她同居,炎樱陪伴她漫步上海滩,而邝文美更是以长达数十年的坚定情谊成为她的精神支柱。相较之下,炎樱始终困于对男性魅力的执念,将全部情感投注于与男性的关系中,最终在男性的爱里迷失了自我。这种缺乏自我意识的依附关系,正是那个时代多数女性的生存状态。当女性开始获得工作机会,成为能够争夺生产资源的独立主体时,她们之间的情谊才真正显现出抵御世俗冲击的珍贵价值。多一分宽容、多一分义气、多一分自省,或许能让这份友谊避免被轻易摧毁。然而,离散本就是人与人关系的常态,即便在最聪慧的炎樱与张爱玲之间,这段曾被世人瞩目的友谊也终究走向终结,令人深感女性在生存困境中觉醒的艰难与孤独。彩云易散,闺蜜情断,这些伤感的结局恰是时代对女性命运的无声注解。

最新资讯

- • 还是单身!萌德澄清和塞布丽娜·卡彭特没有交往 -

- • 女大十八变!王诗龄放假回国晒随拍 针织衫配短裙长腿吸睛 -

- • 《猜猜我是谁》:先婚后爱的假情侣,男主身份又一次反转 -

- • 同居了?曝孟鹤堂开车到王鸥家接何九华 演出完又送回 -

- • 仙女糖!唐艺昕晒春日赏花随拍 笑容灿烂人比花娇 -

- • 浅当一天千禧辣妹!吴谨言解锁新造型 蓝色眼影吸睛 -

- • 《手术直播间》定档江苏卫视,代旭张彬彬主演,医学伦理大剧 -

- • 李亚鹏点赞王菲谢霆锋CP感投票 网友好奇度飙升 -

- • 网友宁波偶遇王鹤棣 穿白色羽绒衣步履匆匆人群中亮眼 -

- • 《群星闪耀时》定档湖南卫视,李现任敏主演,优质大剧,席卷收视 -

- • 孔雪儿海滨天台高调秀美背 黑发浓密精致举止优雅高贵 -

- • 小S带女儿看BLACKPINK演唱会 elly晒应援棒自拍心情好 -

- • 李一桐白底碎花裙清新似初恋 齐刘海更衬甜笑糖度满分 -

- • 定档江苏卫视《手术直播间》4月6日开播张彬彬、代旭演绎医者仁心 -

- • 林一新剧拍摄间隙在网吧打游戏 周也一旁刷手机 -

- • 孙想附体!毛晓彤晒春日胡同随拍 手举糖葫芦可爱满分 -

- • Angelababy《相思令》花絮照曝光 鬼脸可爱伤痕妆有点酷 -

- • 《追风者》直到沈近真被害,魏若来才发现,牛春苗另有隐藏身份 -

- • 霉霉世界巡回演唱会首站告捷 连唱44首火力全开 -

- • 《与凤行》沈璃到死都不知道,行止曾想让她死、灵尊一直欺骗她 -