资讯分类

巅峰时秒杀一众欧美天后,直怼刘晓庆,为何被全面“封杀”? -

来源:爱看影院iktv8人气:476更新:2025-09-03 04:47:43

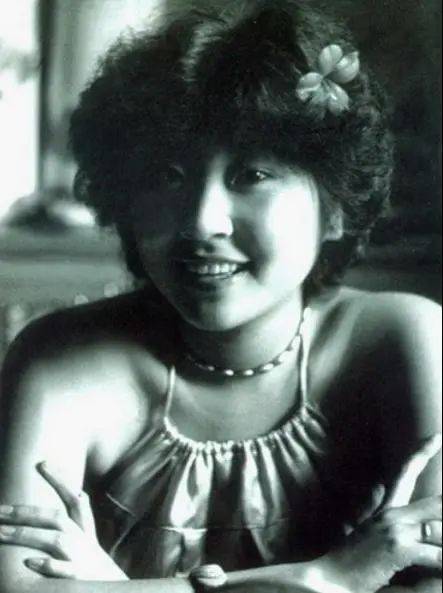

1986年,蔡国庆、韦唯、杭天琪、张蔷等百余位知名歌手齐聚首都体育场,共同参与《让世界充满爱》演唱会。这场规模空前的音乐盛会成为时代印记,却在电视转播中意外隐去了张蔷的身影。彼时张蔷作为销量高达百万张的流行偶像,却始终未能登上主流音乐舞台,媒体对其关注也极为有限。这位乐坛异类的传奇经历,在多年后被重新审视——1967年出生于北京的她,自幼浸润于音乐氛围,其母乃中央第五交响乐团的小提琴演奏家。然而家庭变故在她6岁那年降临,父母离异后,张蔷与弟弟跟随母亲生活,这段经历或许塑造了她日后直率的性格特质。

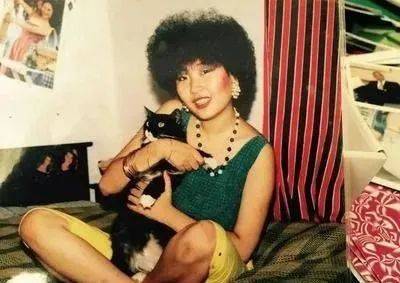

上世纪70年代,社会对离婚的包容度较低,张蔷作为少数处于单亲家庭环境的孩子,时常面临校园欺凌。这种特殊家庭背景使她对学校产生强烈排斥情绪,经常逃课缺席。其母作为艺术从业者,思想较为开放,对张蔷的学业并未施加严格约束。在小学时期,母亲便为她打造蓬松的卷发造型,这种审美倾向也映射出其家庭独特的教育理念。

张蔷早年与音乐结缘,其挚友常宽后来也成长为知名歌手。据常宽回忆,张蔷家中始终洋溢着浓厚的西方文化氛围,家居装饰充满现代感,家中常备整箱可乐。其母作为著名小提琴演奏家,曾为李谷一等知名艺人伴奏,使张蔷在童年时期便能接触到《绒花》等风靡全国的经典作品。然而,张蔷对音乐的热爱并不局限于这些作品,她更痴迷于The Beatles、Carpenters等乐队,这种偏好在同期音乐人中较为罕见。进入中学阶段,张蔷的个性愈发张扬,常以牛仔短裤、背心搭配墨镜现身,其大胆的穿搭风格在上世纪八十年代的中国乐坛中独树一帜。

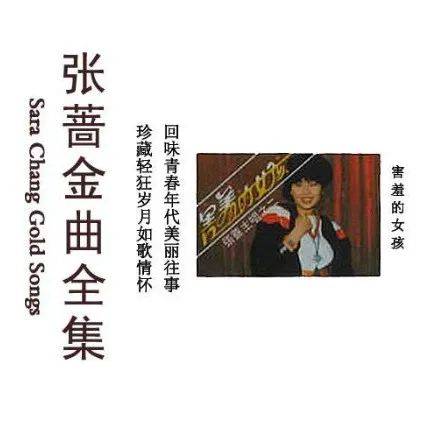

1983年,正值高一的张蔷在海淀区青年歌手大赛中崭露头角,她以卡朋特乐队的《什锦菜》赢得评委注意。彼时的音乐环境仍以邓丽君的流行曲风为主流,而张蔷独特的嗓音与曲风突破引发了行业关注,知名制作人林述泰随即发掘其潜力,提出录制盒带的合作邀约。三年后,18岁的张蔷推出首张个人专辑《东京之夜》,凭借融合电音元素的风格引发市场轰动。同年,她又发行了《害羞女孩》,创下420万张销量佳绩,为乐坛注入新活力。这张专辑不仅标志着其音乐风格的成型,更让经纪公司以9000元买断她三个月的版权,这一价格在当时人均月收入仅几十元的时代堪称天价。为最大化商业价值,张蔷在录音棚投入大量时间,出道首年竟推出6张专辑,每张作品都获得市场热烈反响,展现出惊人的创作与市场适应能力。

她以《爱情》和《少女的情怀》等作品为载体,唤醒了人们被岁月掩埋的炽热情感。与众多歌手一样,她穿梭于各类演出场合,而观众们手持硬币,每当心仪的歌手登台便倾情投掷。张蔷曾形容,舞台上的硬币如同雨点般洒落,带着观众的热烈与期待。

在事业达到巅峰期时,张蔷曾受到电影剧组的邀约。著名作家莫言当时任职于西安电影制片厂,作为编剧跟随单位领导前往张蔷家中商议合作事宜。然而,张蔷母亲认为该角色与女儿的艺术追求不符,最终婉拒了拍摄邀请。这场未竟的合作让莫言与张蔷错失了携手的机会。此后张蔷将重心转向音乐领域,仅出道两年便发行了19张专辑,日常时间几乎全部投入录音室与舞台表演。庞大的曝光度也带来了意想不到的困扰,曾有次演出归来,刚下火车便遭遇人群围堵,对方声称已安排河南演出并购买好车票,要求她立即前往。

张蔷起初不解为何还未抵达家中便要奔赴下一场演出安排,她试图拨通母亲的电话求助,却遭到一帮陌生人强行带往河南。抵达演出场所后,她震惊地发现这里并非正规经营,工作人员不仅强迫她参与表演,更未提供基本的饮食保障。为求脱身,张蔷始终冷静克制,最终在适当时机成功逃离现场。回到家中后,真相逐渐浮现——原来舅舅已将她转入剧团,这一段不堪回首的经历反而成为她艺术生涯的意外转折,最终并未阻碍她攀登至事业巅峰。

张蔷的唱片总销量位列全球第二,紧随传奇歌手迈克尔·杰克逊之后。1986年,她成为首位登上美国《时代周刊》封面的中国艺人,并接受了该杂志的专访。

《时代周刊》曾将张蔷与惠特尼·休斯顿、珍妮佛·拉普、邓丽君等六位歌手共同誉为“全球最受欢迎的女歌手”,其中张蔷凭借独特的音乐风格位列第三,超越了邓丽君的排名。然而在国内,电视台、电台等主流媒体始终对她持保留态度,认为其形象不符"大雅之堂"的审美标准,甚至可能对青少年产生不良影响。这种偏见在某场大型晚会中达到顶峰——尽管张蔷参与演出,电视转播却刻意避开了她的镜头。因此,多数国人对她的认知仍停留在磁带封面上的小照片和标志性的声音特色上。

关于张蔷的传闻逐渐发酵,有人质疑其身体状况,甚至编造出"小儿麻痹症"等不实说法。为正名清誉,她选择以一张泳装主题的专辑作为回应。这张专辑封面在当时引发巨大争议,毕竟在磁带时代公开露腿实属罕见。但张蔷的勇气并未被大众接受,反而激起了更激烈的讨论。尽管如此,专辑一经推出便遭遇抢购热潮,展现出市场对这位歌手的认可。

尽管张蔷成功维护了自己的名誉,却意外遭遇主流媒体的猛烈批评。随后,她接受国外记者专访时,对方的不实报道将她推上了舆论的风口浪尖。面对央视对其进行全面禁演的决定,张蔷在身心俱疲之际选择发行专辑《潇洒的走》,以此作为对事件的回应,随后暂时告别了音乐舞台。

张蔷的音乐生涯在三年间经历了戏剧性的转折。20岁那年,她暂别音乐事业前往澳大利亚进修。在海外求学期间,她不仅积累了可观的财富,还过上了充实惬意的生活,日常以学业为主,同时保持音乐创作。这段时期她仍为唱片公司录制了数张专辑,但事业巅峰已悄然远去。

历时八年,张蔷为中国14家音像出版社创作并录制了27张个人专辑,总销量突破两千万张。即便淡出乐坛后的张蔷,却在生活的另一条道路上邂逅了爱情。一次偶然的机会,她在朋友家中做客时邂逅了名叫阿奇的男子。这个年轻人在初见时便问道:"你还记得我吗?"张蔷一时未能想起。直到深入交谈后才得知,原来两人早年便是世交,阿奇随父母移居香港后便断了联系。而这位男子对张蔷始终记忆犹新,即便相隔重洋,仍持续关注她的生活轨迹。最终,两人在异国他乡重逢,并携手走进婚姻的殿堂。

尽管婚姻生活让张蔷感到束缚,她始终未能获得真正的幸福。习惯自由自在生活方式的她,最终在几年后与伴侣离婚。身心俱疲的张蔷选择回国,开始新的生活篇章。1996年,她率先推出个人首张摇滚风格专辑《尽情摇摆》,次年又发行了《习惯寂寞》。这两张专辑共收录了张蔷亲自创作的10首歌曲,标志着她音乐事业的重要转折。

令人遗憾的是,上世纪90年代的华语乐坛正值黄金时期,活力四射的“小虎队”、风靡两岸三地的“四大天王”以及风格独特的梅艳芳共同构筑了璀璨的音乐图景。而张蔷的巅峰时刻却悄然隐退于乐坛的喧嚣之中。她见证了改革开放带来的音乐发展契机,却未能完全融入这一时代洪流。即便如此,张蔷曾创造的音乐成就仍是无可逾越的高峰。此后,她仍不断推出新专辑,用持续的创作诠释着对音乐艺术的执着追求。

前两年,她重返综艺舞台参与《浪姐3》,依旧保持着标志性的爆炸头造型,大胆的着装风格和先锋的音乐表达。在采访中,当记者询问是否还保留着《时代周刊》的杂志时,她坦言早已丢弃。那些曾记录她辉煌时刻的刊物、承载音乐记忆的磁带,乃至搬家时一同被处理的奖杯,她都未曾留恋。她形容自己是一个践行断舍离的人,认为名声与成就不应成为生命的枷锁,过往的低谷也从未成为前行的阻碍。这种超然态度,让她的人生轨迹始终与众不同。

她曾说:“成功只有一个,那就是按照自己的方式去度过人生。” 正是这种坚持自我、不被世俗定义的精神,使她在娱乐圈中独树一帜。如今,我们难以用简单的词汇定义她的存在,只能在时光流转中不断回顾她的故事,感受她所传递的生命力量。

淘漉询问张蔷平时喜爱的音乐类型,她回应道:"我偏爱法国音乐,那种充满浪漫气息的旋律总能让我沉浸于爱情的想象中。这类音乐氛围宁静而温暖,既不沉重也不伤感,正是我在做家务时的首选。此外,我也热衷于波萨诺瓦这种音乐风格。"

谈及嗓音保持不变的秘诀,张蔷坦言:"我从不刻意保养,反而热爱辛辣食物。家族世代相传的饮食习惯,让我奶奶即便年过九旬,依然保有纤细透明的嗓音,特别适合录音制作。不过这种特质并不适用于卡拉OK,因此我的声音更适合在专业录音环境中展现其独特魅力。"

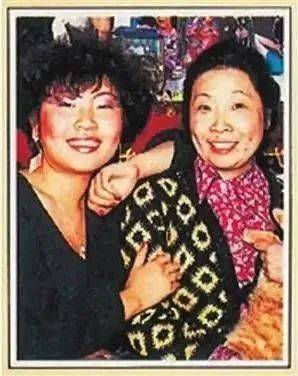

被问及音乐生涯中最具影响力的人,张蔷毫不犹豫地选择了母亲:"得益于母亲对音乐的热爱,我自幼成长在浓厚的艺术氛围中。幼儿园时期的整托生活,母亲每周都会带着零食前来,用小提琴伴我度过美好时光。正是这些早期熏陶,让我成为国内最早接触迪斯科音乐的先行者,家中亲友及母亲的音乐圈朋友凡有海外音带都会分享给我。我首张专辑《东京之夜》的录制,也是在母亲朋友的协助下完成的。"

回忆童年时期的教育方式,张蔷表示:"母亲对我的要求起初较为宽松,我们更像是知己相处。随着年龄增长,她曾希望我接受正规音乐教育,但我的学习方式始终保持简单,如同火车穿越小山般朴实。这种基础训练更多是为了培养乐感,而非追求完美演奏技巧。"

谈及少年时期音乐走红的体验,张蔷展现出独特的态度:"对于突如其来的知名度,我始终保持着淡然。街头巷尾的歌迷反应对我而言并不特别重要,我更向往的是电影事业的突破。曾有段时间我执着于影视音乐创作,认为这才是真正的艺术成就。不过偶尔在街头听到自己的作品,仍会感到愉悦。"

最新资讯

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》特辑 安雅锤哥见证史诗 -

- • 陈乔恩晒与谢娜合照 二人cos《破产姐妹》造型颜值超高 -

- • 《谈判专家》预告海报双发 刘德华演绎底层之苦 -

- • 仲野太贺与木龙麻生进出公寓 二人共度三天两夜 -

- • 《扫黑·决不放弃》上映 肖央余皑磊曝“真面目” -

- • 《最佳利益》开播获好评 天心自称戏里戏外反差大 -

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》预告 揭秘安雅复仇之路 -

- • 2024端午档总票房破2亿 《扫黑·决不放弃》领跑! -

- • 陈羽凡被曝开豪车载女友出门 违规并线与后车发生剐蹭 -

- • 《大雄的地球交响乐》特辑 开启哆啦A梦音乐之旅 -

- • 时代峰峻就时代少年团亲属隐私权遭侵害发声明 -

- • 拒绝内耗!从跟胡歌高圆圆一起《走走停停》开始 -

- • 张婧仪进组不小心上错车 大喊“我上错车啦”超可爱 -

- • 是枝裕和新片发布感谢坂本龙一:他的配乐不可或缺 -

- • 争论不休,《美国内战》是“寓言”还是“预言”? -

- • 《扫黑·决不放弃》:这回力度不一样了 -

- • 范丞丞《奔跑吧》最新路透 cos半人马综艺感拉满 -

- • Angelababy《奔跑吧》最新路透 古装造型仙气满满 -

- • 张若昀到达襄阳进组《庆余年2》全黑look引期待 -

- • Ella陈嘉桦身穿爱心印花T恤 笑容灿烂元气满满 -