资讯分类

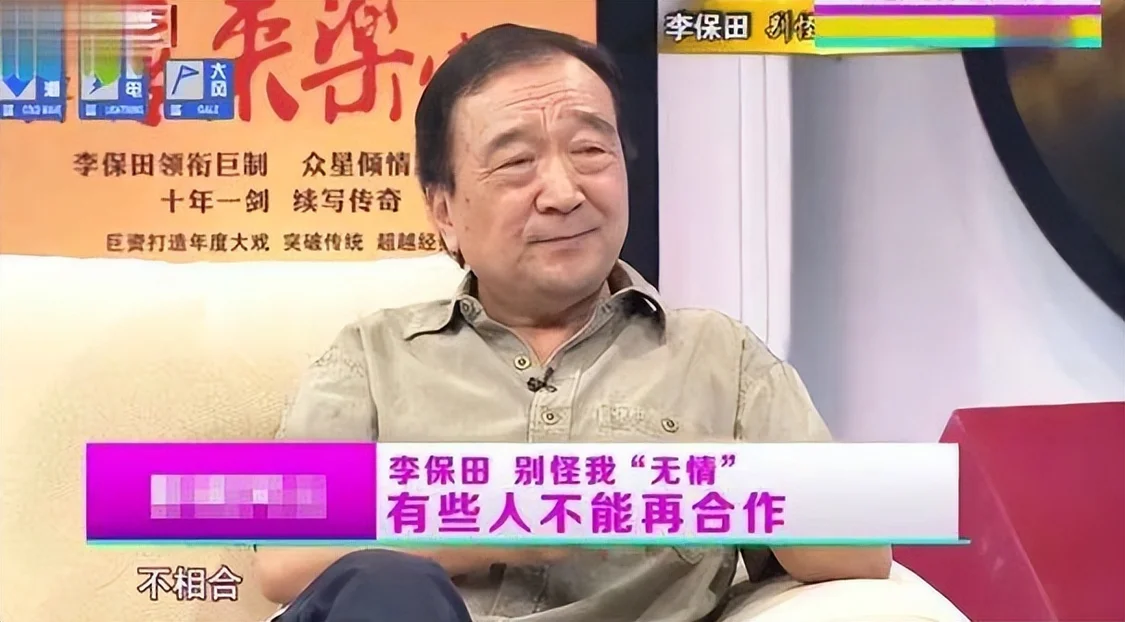

李保田:我一生不接广告,不参加儿子婚礼,不跟王刚张国立合作 -

来源:爱看影院iktv8人气:898更新:2025-09-03 15:20:00

李保田被誉为娱乐圈的"倔老头",以坚守原则著称。他一生坚持不接商业广告、不出席儿子婚礼、不与王刚、张国立等同行合作,面对行业利益诱惑始终保持清醒。在2005年这个特殊的年份,年届59岁的李保田正值事业巅峰,凭借《神医喜来乐》问鼎金鸡奖、金鹰奖最佳男主角,成为当年最具影响力的艺术创作者之一。

谁能想到,一部《钦差大臣》竟成为李保田演艺生涯的终点。这场风波颇具讽刺意味——当时他与剧组签约拍摄30集剧集,整个制作过程看似顺利,但“注水”“刷集数”这类行业潜规则早已屡见不鲜。然而李保田却直言不讳地揭穿了这套把戏,认为这是对观众的公然欺骗。与其他明星动辄选择视而不见不同,他以行动诠释了坚守原则的勇气。面对60岁的年龄,多数人或许会三思而后行,但李保田却掷地有声地表态:“不能演戏只是失去了塑造角色的机会,但随波逐流才是彻底背叛了职业底线。”

李保田的行事作风令人联想到他在《宰相刘罗锅》中塑造的刘墉形象——刚正不阿、敢于直面权贵。然而现实远比戏剧更残酷,他因坚持原则而曾淡出演艺圈十余年。面对舆论对个人选择的质疑,他坦言:"宁可放弃表演机会,也绝不向观众传递虚假信息。"这番言论听来令人动容,却直指娱乐圈的深层矛盾。如今76岁的李保田已然看透名利场的浮华,他表示:"并非无人邀约,而是面对过度商业化的剧本,我难以保持初心。"看似固执的选择,实则是老艺术家对艺术尊严的执着坚守。在这个娱乐至上的时代,他如同一面棱镜,既折射出行业表面的光鲜与内里的污浊,也映照出坚持艺术操守的价值光芒。

或许,他遭遇封杀的根源正在于那份近乎固执的认真。但正是这种近乎偏执的坚持,让他在禁演的岁月里始终挺直脊梁。试想,在名利场中保持清醒认知,远比揣摩角色内心要艰难百倍。这般清醒自持的艺人,何以不红遍天下?更令人敬佩的是,他深谙进退之道。明白真正的艺术价值,远超越短暂的流量红利。这份不随波逐流的气节,不正是娱乐圈最匮乏的珍贵品质?一个甘愿放弃舞台光芒,也要守护职业操守的老艺术家。若论起李保田的性情,还得追溯至他十四岁那年。1946年生于徐州的他,自幼便与戏剧结下不解之缘。然而在那个年代,演员职业并不被视作体面选择。"你成绩这么差,考不上的。"这是父亲常挂在嘴边的劝诫。作为正直的公职人员,父亲始终希望儿子走稳定仕途。可越是阻拦,这个倔强少年反而越要证明自己。

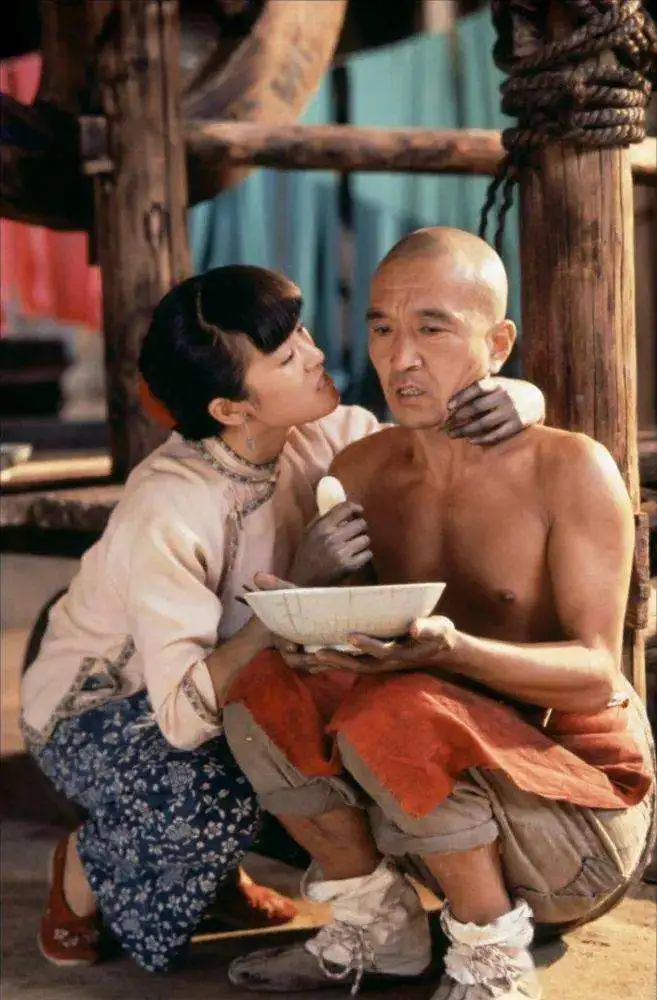

命运在李保田十四岁那年悄然打开一扇门。一个下乡演出的戏班注意到他的潜力,邀他加入学习戏曲。若是普通家庭的孩子,或许不会轻易踏出这一步,但李保田却默默整理行装,背负着全家人的心愿远赴他乡。初入行当的日子并不容易,他原想成为花旦,却因外貌条件被定格为丑角。更令人揪心的是,整个剧团都将他视为异类,沉默冷漠的态度让他倍感孤寂。这种孤独,恐怕只有他自己才能深切体会。为了精进技艺,李保田几乎将全部精力投入其中。十七岁那年,他因过度劳累和饥饿病倒在床上,恍惚间父母温暖的手抚过他的面庞时,这位以硬汉形象著称的演员也不禁落泪。这泪水不仅源于病痛,更源于那些被误解与冷眼的岁月。然而,李保田依旧咬牙坚持下来,在徐州文工团度过十二载光阴,将演技打磨得炉火纯青。谁能想到,当年被视作异类的少年最终考入中戏导演班并留校任教?真正让命运转折是在四十九岁,他在《宰相刘罗锅》中塑造的刘墉角色令人难忘,一举奠定演艺生涯。回首这段历程,李保田道:"我不后悔走上这条路,因为这是我的梦想。"从十四岁初出茅庐的少年到四十九岁声名鹊起,整整三十五载光阴。这些年间经历了多少冷眼相对,承受了多少委屈挫折,恐怕只有他自己知晓。但正是这些磨难,铸就了他独一无二的个性。那些年的苦楚如同打铁时的千锤百炼,最终锤炼出一颗宁折不弯的灵魂。说他固执吗?他只是坚守着内心的信念。说他不懂变通吗?正因这份执着,才让他在浮躁的演艺圈中保有一份难得的纯粹。命运的讽刺在于,那个曾被轻视的倔强少年,最终以顽强意志在演艺道路上开辟出璀璨的天地。只是未曾预料,这份执着既成就了他,也在后来的某些时刻,差点成为他的枷锁。

在全民追星的浪潮中,广告代言、综艺演出和商业活动已成为明星的常规操作。但李保田却以另类姿态存在——他的职业生涯始终与“商业”二字绝缘。1995年《宰相刘罗锅》爆红后,李保田凭借精湛演技成为焦点。面对导演张子恩筹划的续集邀约,以及张国立、王刚的加盟,李保田却因剧本内容“像是拼凑而成”而坚决拒绝。他直言:“强行出演会毁掉经典。”此言一出,令人震撼。要知道,这个项目本可带来丰厚回报,但他宁愿放弃,也要守护艺术纯粹性。

在片场,李保田与王刚的处事理念形成鲜明对比。王刚热衷古玩收藏,常因听说有珍品而让助理紧急购置。这种行为在李保田眼中,是对演员职业操守的亵渎。更令人敬佩的是他对广告代言的态度。某酒企曾以天价酬劳邀请他代言,这笔钱足以支撑数代人生活。但李保田以“不饮酒便无法判断酒质”为由婉拒,坦言“不能欺骗观众”。

在逐利盛行的娱乐圈,多少资深演员沦为广告代言机器。而李保田始终坚守艺术底线,他说:“比起赚钱,我永远把作品质量放在首位。”这种坚持在同行眼中或许显得固执,但正是这份“傻气”让他在浮躁环境中保持清醒。即便晚年其他老戏骨纷纷转向“躺平”状态,他仍恪守职业准则。

年轻一代表演者或许难懂这种“不识时务”,但在李保田看来,演戏是毕生信仰而非谋生手段。这份信仰让他在名利场中始终保持纯粹。有人质疑这是故作清高,但能在诱惑面前坚守初心,需要何等定力?更何况,这种坚持持续了整整数十年。他虽未成为收入最高的演员,却赢得了观众最深层的尊重与自我尊严的坚守。

在物欲横流的年代,这种艺术品格显得尤为珍贵。当他人以金钱为纽带推销自我时,李保田用一生诠释了真正的演员风骨。这种独特性,或许正是他留给后世最宝贵的遗产。

世人常误以为李保田的倔强仅限于职业追求,却不知他对至亲亦怀有同样执着的坚持。1966年那封催促归家的信件,让正在外演出的他陷入前所未有的悲痛。抵达家中时,父亲已化作黑白遗像,这份未能见最后一面的遗憾,成为他毕生难以愈合的伤口。命运的重锤接连落下,弟弟在奔赴新疆写生的途中遭遇意外,永远地离开了人世。生活的残酷与温情交织,却始终未能消解他内心的悲怆。

在中戏求学时期,胡英的出现为他的人生带来转机。这位同窗不仅成为他的伴侣,更化作支撑他艺术理想的坚实基石。婚后胡英毅然放下事业,用半生光阴守护他的创作之路。然而李保田的"倔"性,连血脉至亲也难以撼动。当儿子李彧考入中戏时,笔试过关却在第三轮面试中折戟,作为教师的他本可动用关系破格录取,却坚持让儿子三次应试方得入学。这份近乎苛刻的坚持,最终在2009年儿子婚礼当天显现出令人唏嘘的代价。

面对儿子盛情邀请出席婚礼的电话,李保田的回答令人动容:"我一人请了假,整个剧组耽误一天,我走不开。"这个决定让家人陷入长久的失落,却彰显了他坚守的职业操守。在聚光灯与名利场中,他始终未曾传出过一丝绯闻,这份在浮躁娱乐圈中弥足珍贵的纯粹,恰是他对家人最深沉的爱意。

俗语有云:‘清官难断家务事’。可李保田却将‘清官’的准则引入了家庭。对父亲的愧疚、对弟弟的自责、对儿子的严格、对妻子的忠诚,交织成这位‘倔老头’纷繁的情感纠葛。正是生命中这些关键时刻的抉择,铸就了他独特的人生态度。他以近乎严苛的方式维系着亲情,即便这份坚持常被视作‘无情’。但谁说原则必须向亲情让步?或许在李保田眼中,坚守原则本身就是对家人最深的尊重。这种近乎偏执的坚持,虽让他牺牲了诸多温情时光,却成就了一位真正的艺术家。2020年金鹰奖颁奖礼上,76岁的李保田捧起终身成就艺术家大奖时,眼眶泛起湿润的光芒。从《闯江湖》到《人鬼情》,从《宰相刘罗锅》到《神医喜来乐》,他用实力诠释了艺术生命的厚重。谈及这段获奖历程,尤为不易——首座重量级奖杯便是凭借《人鬼情》斩获的金鸡奖最佳男配角。彼时他已年过半百,但表演却愈发炉火纯青,每个角色都如从生活深处提炼而出,质朴自然,令人久久难忘。

这些闪耀的荣誉背后,隐藏着不为人知的艰辛付出。李保田曾婉拒商业广告、拒绝与知名演员合作、缺席儿子婚礼,每一个"不"字都彰显着他对艺术纯粹性的执着追求。在流量至上的演艺圈,许多艺人追逐名利不惜折腰,而他却用一生诠释了何为"真"演员。市里领导曾为他母亲题写的挽联"一身清白",恰似他的人生注脚。这个在名利场中独守初心的艺术家,用实力证明:真正的演员无需靠炒作和八卦赢得关注,只需以技艺立身。面对"傻子"的嘲讽,他用"少时曾许凌云志,当许世间第一流"回应,这句话既是对自我要求的严苛,更是对艺术至上的庄严承诺。

如今的李保田早已将名利抛诸脑后,但对艺术的热忱始终如一。他坦言:"人生路上诱惑纷至沓来,困境接踵而至,多数人终会迷失方向,背离最初的信仰,沦为自我厌弃的存在。"这番话既刺骨又深刻,恰如一剂良药直指当下演艺圈的浮躁病灶。在全民娱乐的浪潮中,像李保田这般坚守艺术本真的践行者愈发稀有。终身成就奖不仅是荣誉的终点,更是对艺术家一生信念的见证。他以独特的方式诠释着真正的成功——并非财富的堆砌,而是品格的坚守。从14岁踏上学艺之路到76岁斩获终身成就奖,李保田用半个世纪的光阴印证:守住初心或许艰难,却始终值得。他犹如一面澄澈的明镜,映照出艺术最本质的模样。

究其根本,演员李保田的"倔强"本质是对艺术纯粹追求的坚守。这种执着使他虽错失了不少机遇,却收获了最宝贵的回报——观众的认可与艺术的崇高地位。

最新资讯

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》特辑 安雅锤哥见证史诗 -

- • 陈乔恩晒与谢娜合照 二人cos《破产姐妹》造型颜值超高 -

- • 《谈判专家》预告海报双发 刘德华演绎底层之苦 -

- • 仲野太贺与木龙麻生进出公寓 二人共度三天两夜 -

- • 《扫黑·决不放弃》上映 肖央余皑磊曝“真面目” -

- • 《最佳利益》开播获好评 天心自称戏里戏外反差大 -

- • 《疯狂的麦克斯:狂暴女神》预告 揭秘安雅复仇之路 -

- • 2024端午档总票房破2亿 《扫黑·决不放弃》领跑! -

- • 陈羽凡被曝开豪车载女友出门 违规并线与后车发生剐蹭 -

- • 《大雄的地球交响乐》特辑 开启哆啦A梦音乐之旅 -

- • 时代峰峻就时代少年团亲属隐私权遭侵害发声明 -

- • 拒绝内耗!从跟胡歌高圆圆一起《走走停停》开始 -

- • 张婧仪进组不小心上错车 大喊“我上错车啦”超可爱 -

- • 是枝裕和新片发布感谢坂本龙一:他的配乐不可或缺 -

- • 争论不休,《美国内战》是“寓言”还是“预言”? -

- • 《扫黑·决不放弃》:这回力度不一样了 -

- • 范丞丞《奔跑吧》最新路透 cos半人马综艺感拉满 -

- • Angelababy《奔跑吧》最新路透 古装造型仙气满满 -

- • 张若昀到达襄阳进组《庆余年2》全黑look引期待 -

- • Ella陈嘉桦身穿爱心印花T恤 笑容灿烂元气满满 -