资讯分类

叫声“大姐”恼了谁? -

来源:爱看影院iktv8人气:432更新:2025-09-03 21:39:50

“大姐”这一称呼是否带有歧视性,需结合具体语境与场合分析。例如,在轻松随意的对话中,若有人调侃说“这位大姐,您怎么这么矫情?”,则显然属于戏谑性用语,此时“大姐”并非尊称。而当在描述性语境中提及他人,如“我刚才看到这位大姐在……”时,该称呼更倾向于陈述事实,其中包含了特定地域性语言习惯的体现。民间有“大姐无小大”之说,意指一般情况下,“大姐”并非专指年龄较大,而是表达一种尊重的敬称。尤其在北方地区,这一称呼的使用频率较高,常用于日常交流中对女性的亲切称呼。

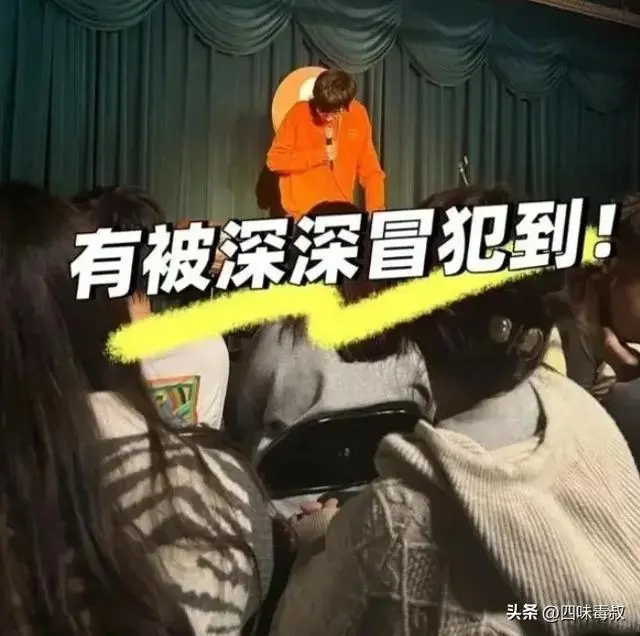

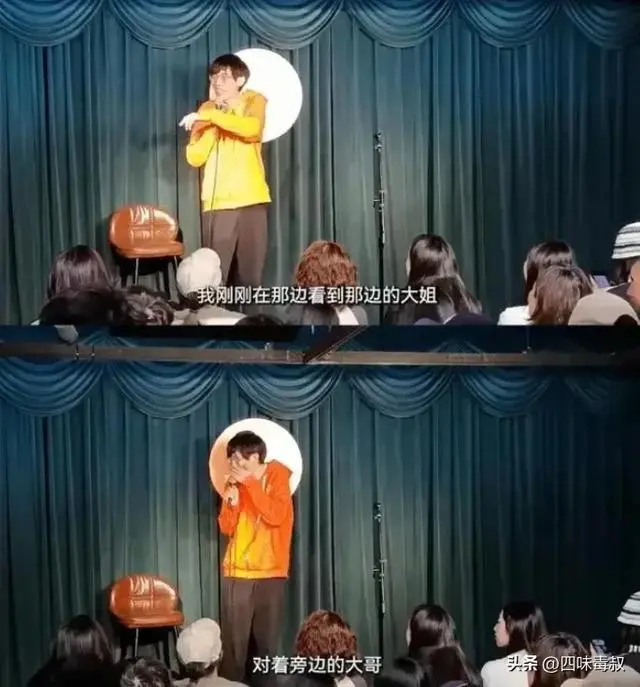

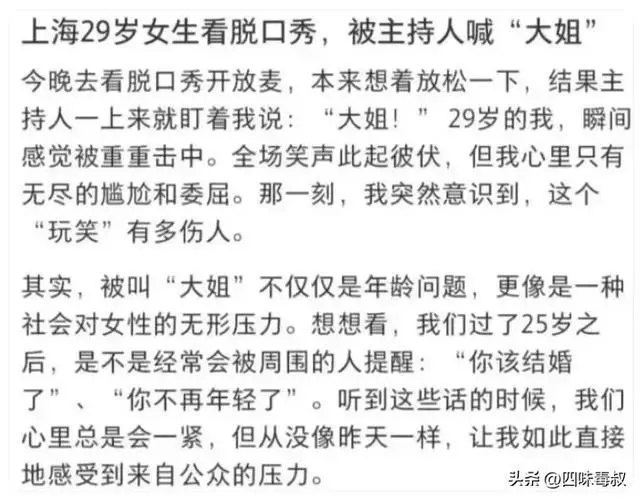

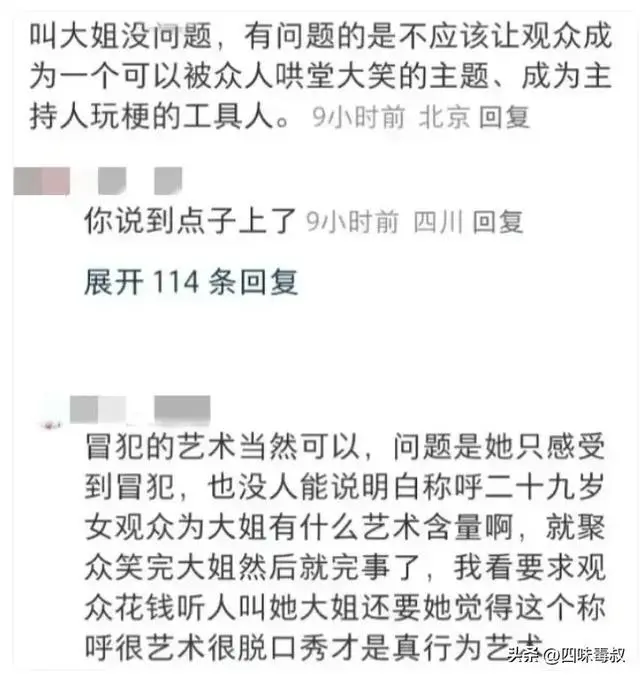

在特定语境下,“大姐”这一称呼承载着更复杂的社会意味。它常被用作对从事基层女性体力劳动者的称谓,在日常交流中可能带有一定刻板印象。例如当有人递上废品时会说:“这位大姐,我这里有一些废品,您要吗?”此类用法往往隐含着对底层劳动者的某种疏离感。因此,称呼的恰当性需结合具体语境与使用场景综合判断。在上海某次脱口秀活动的开放麦环节中,一位男性主持人在与观众互动时使用“大姐、大哥”等称呼,引发争议——一位29岁的女士当场反问:“我29岁你叫我大姐?”现场观众随即爆发出笑声。然而男主持并未察觉此举可能引发的不满,试图改称“小姐姐”后,对方怒斥:“滚!”这一瞬间成为展现女性力量的典型场景。

关于脱口秀现场视频中是否存在"歧视"争议,或许我们首先应回答一个更根本的问题:脱口秀在中国内地发展的核心障碍究竟源于何处?这与相声、小品等传统语言类节目遭遇的困境如出一辙,其本质在于当下社会对讽刺艺术存在较高的敏感阈值。值得探讨的是,观众普遍能接受针对职场生态、企业管理制度等现实矛盾的调侃,但一旦触及饮食习惯、性别议题或社会现象等话题,不同群体的界限意识便开始显现——北方人会认为辛辣食物的调侃侵犯了饮食文化,南方人可能将日常采购行为视为敏感话题,性别群体则对称呼的边界格外在意。这种对"冒犯艺术"的双重标准,使得脱口秀创作陷入两难:既需保持批判精神,又必须规避可能引发争议的领域。当节目内容遭遇舆论压力,甚至互动环节的日常称呼都要被过度诠释时,我们不禁要问:脱口秀究竟该以何种方式延续其艺术生命力?是继续通过群体间的戏谑来制造笑点,还是转向以"生活很美好"为唯一叙事?若非上述路径,那么所谓"冒犯"的边界问题就失去了讨论意义。值得注意的是,当"大姐"这一称呼被用于29岁女性时,实际上折射出当前以女性消费者为主体的脱口秀市场正在经历的边界焦虑,这也解释了为何主办方在面临舆论压力时会向被冒犯的观众致歉。

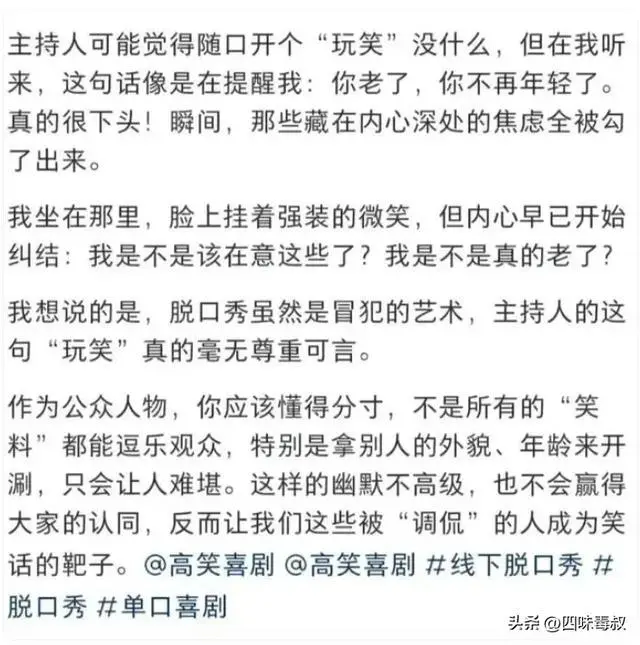

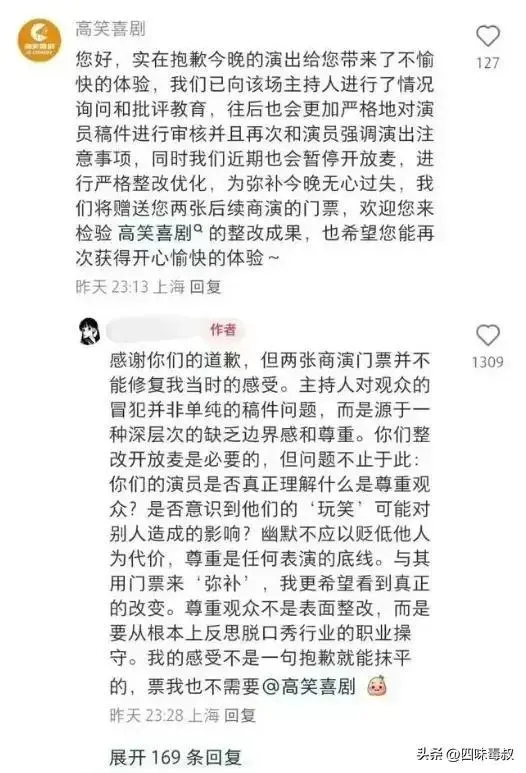

主办方以严肃的态度向这位29岁的女性观众致以诚挚的歉意,同时承诺将对男主持人进行教育引导,并表态将在后续演出中加强管理,努力提升观众的观演体验。然而面对这份道歉与赠票,该观众显然并未释怀。她认为两张演出票难以抚平内心的伤痛,指出"幽默不应建立在贬低他人的基础上,尊重才是所有表演的核心价值"。这一观点值得认同,但需要思考:能够走进脱口秀现场的观众,或许早已超越对词语表层含义的认知,对表演背后的社会语境有着更深刻的体会。那么"大姐"这个称呼究竟存在何种不尊重?是贬低年龄?还是暗示阶层差异?或是违背事实?在该观众的犀利回应中,我们看到的不仅是词语带来的不适感,更是其引发的深层自我质疑——"坐在台下强颜欢笑的瞬间,那些被激发的焦虑与年龄焦虑如潮水般涌来,我是否该为这些感到困扰?我是否真的步入了被定义为'老去'的阶段?"

关于"大姐"这一称呼引发的争议,其背后折射出社会对年龄与身份的多重认知偏差。当男性主持人在脱口秀表演中使用这一词汇时,不仅可能唤起听众对女性婚恋状况的刻板联想,更可能触及对特定群体的固有印象。值得注意的是,在某些语境下,"大姐"被用作对从事体力劳动的底层女性的日常称呼,这种身份标签的错位使用,恰暴露出文化语境差异带来的沟通障碍。社交平台上持续发酵的舆论反应,恰恰证明了这种称呼在当下社会语境中已经产生了强烈的冒犯性。对此,笔者认为,涉事男主持人应当以真诚的态度进行持续道歉:连续30天,每天在不同平台公开致歉,道歉内容应包含对特定年龄层女性的尊重承诺,即便当时观众回应激烈也应承担相应责任。

主办方当务之急的"全面调整"应包括:从即日起彻底剔除所有涉及女性的脱口秀内容,无论是线上还是线下演出,对女性观众的称呼必须统一为"这位"。核心策略是重点打造以男性为中心的喜剧素材,因为针对男性的调侃被视为安全领域,观众往往报以掌声——认为其生动幽默且极具画面感。然而这种趋势终将导致脱口秀形式的消亡,当男性群体将"幽默"等同于歧视,认定自己只能作为笑料存在时,剩下的观众或许会嗤笑:"你拒绝接受冒犯,就out了"。

在欧美脱口秀文化中,涉及种族、宗教、肤色、社会阶层及性别等话题时,各群体均有其特定的表达规范,而"冒犯"的边界也常引发讨论。例如,关于黑人群体的笑话更适宜由黑人演员或有色人种呈现,白人则多聚焦于政治类题材。然而中国当前尚不具备此类文化语境,严格而言未来也难以形成,这源于中国社会普遍存在的敏感性特征。中国(内地)的脱口秀内容在经历多次争议与行业调整后,目前主要以生活趣闻为主,鲜少涉及对社会现状与民生环境的深度剖析。即便在这种相对安全的表达范围内,仍可能在一些容易被忽视的细节上触及隐性禁忌,正如近期引发关注的"大姐事件"所揭示的那样。

关于“大姐”这一称谓在不同地域文化中的理解分歧,往往源于语境差异的天然鸿沟。当人们议论“大姐和大哥……”“我29岁你叫我大姐?”“哦!小姐姐”“滚!”等反应时,实质是话语权的边界问题。这种现象在当代尤为明显,比如我作为南方人,在北方生活多年观察到“北语南渐”的趋势,“靠谱”“老铁”等北方词汇逐渐渗透至南方网络圈层,“大姐”的使用也呈现出类似的跨地域传播特征。

值得思考的是,当某个词汇在公共讨论中演变为贬义标签时,往往与其特定使用者的行为模式密切相关。如“老司机”在某些语境下被赋予贬义色彩,“小仙女”则因使用场景的异化而产生争议。这印证了一个现象:在特定群体中被普遍接受的表达方式,可能在另一群体中引发不适。

因此,我认为不同社会阶层与思想体系应保持其文化场域的独立性。以相声为例,“吃大蒜”的观众群体对“大姐”这类称呼通常持包容态度,而让习惯“喝咖啡”的群体强行介入“吃大蒜”的语境,反而可能产生文化冲突。这种差异本质上是对于幽默尺度与尊重边界的认知差异。

若追求既含幽默又保尊重的表达,或许春晚小品仍是更稳妥的选择。尽管其艺术表现可能略显保守,但至少能确保不同文化背景的观众都能找到共鸣点,避免因语境错位导致的价值误读。

经过上述探讨,我始终想传达一种困惑与不解的情绪:当一位观众面对脱口秀中可能存在的冒犯性内容时,与其说她无法理解“冒犯”本身的边界,不如说她固执地坚守着“唯有他人可被冒犯”的狭隘认知。对我个人而言,仍偏好观看欧美脱口秀节目,我能够接受对自身族群真实行为的调侃,也愿意面对其他族群被夸张化的表达。因为在观看前,我就设定了一个清晰的立场:“我在欣赏一场幽默的语言艺术。”然而“大姐事件”的本质,与这种艺术创作毫无关联,它更像是将私人的情绪宣泄强行嫁接到公共讨论中,与任何脱离作品本体的敏感反应如出一辙。我们之间的根本差异,也恰是所有真正热爱脱口秀与表面附和者之间的分水岭——我的敏感源于内心的脆弱,而我的喜爱则源于对幽默的包容与强大。只是每当提及脱口秀,乃至国内讽刺艺术的发展现状时,那些潜藏在心底的焦虑便会不期而至。

最新资讯

- • 重回老东家漫威?罗素兄弟商谈执导《复联5、6》 -

- • 渣男自有富婆收!他俩恋爱被实锤,半个娱乐圈拍手叫好 -

- • 电影《过河入林》曝预告 海明威二战题材小说改编 -

- • 不止领跑艾美奖提名!《幕府将军2》2025年开拍 -

- • 年过八旬的“教父”们争生娃,愿和他们配合的是什么样的女性? -

- • 《上帝之城》续集曝海报 前作导演再聚焦贫民窟 -

- • 宋丹丹又带头欺负人了 -

- • 《爱过之后来临的》曝海报 李世英虐恋坂口健太郎 -

- • 《灌篮高手》主题曲乐队发布讣告 鼓手5月22日因病去世 -

- • 《法官大人》曝预告 孙贤周vs金明民不妥协的父爱 -

- • 修杰楷回应贾静雯吴京牵手 强调自己完全信任另一半 -

- • 《猎杀之后》路透 加菲尔德、朱莉娅·罗伯茨现身 -

- • 王诗龄获67万奖学金,这才是李湘”富养”的真相 -

- • 32岁“人间芭比”扇了小李子一巴掌,彻底火了 -

- • 扑克脸又来祸害谍战剧?全程摇头晃脑、台词硬挤,别辣观众眼睛了 -

- • “零差评”的5部谍战剧,《风筝》第4,《潜伏》第2,第1实至名归 -

- • 被明星嫌弃、成年轻人公敌,昔日时尚女魔头沦落到“吃老本”捞钱? -

- • 黑美队登场!《美国队长4》变政治片,红浩克变身,炸鸡叔演反派 -

- • 《城市捉迷藏》:真人版猫捉老鼠,趣味版《全员加速中》? -

- • 飞儿乐团主唱詹雯婷控告恩师陈建宁伪造签名 反被起诉诬告罪 -