资讯分类

映前被打一星的《小小的我》,为何依然能领跑? -

来源:爱看影院iktv8人气:551更新:2025-09-09 03:21:13

1905电影网专稿:电影《小小的我》票房突破6亿元,持续引发关注。影片预售表现持续稳健,稳居2025年开年市场票房前列。口碑方面同样表现亮眼,曾入围东京国际电影节主竞赛单元并斩获观众奖。上映后,影片持续维持豆瓣7.2分的口碑成绩,位列同期影片第一梯队。当前各平台对影片最终票房的预测均突破7亿元,这一结果与前期市场预期高度吻合。然而,与传统宣发模式相比,该片展现出独特策略——尽管前期已在海外展映,但上映前刻意淡化易烊千玺饰演的刘春和角色曝光,其他主创人员也较少参与宣传活动,甚至未举办首映礼,后续仅安排4场路演活动。

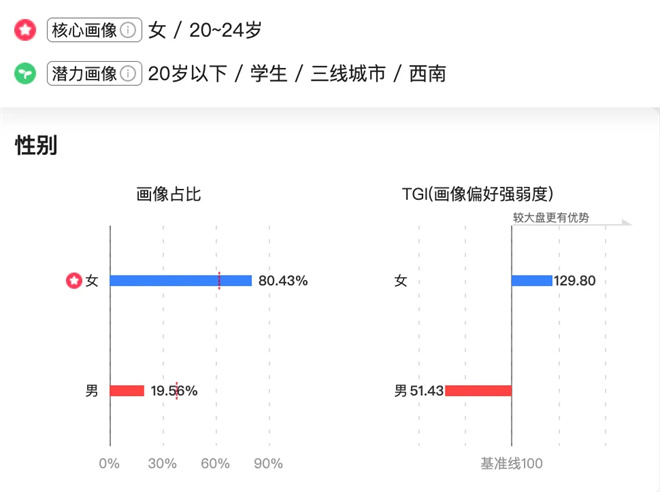

《小小的我》在题材选择与呈现方式上引发的讨论,早在上映前便已出现观众的“一星”评价,引发广泛争议。影片的宣传策略刻意摒弃传统娱乐化路线,转而深入探讨社会议题,例如将“苔花公约”这一虚构设定与现实中对“脑瘫患者”的称呼变化(如“五慢症”)进行关联,使虚构情节与现实社会形成对话。这种非传统的宣传模式究竟触动了当代观众怎样的情感共鸣?根据2024年电影市场报告,该片女性观众占比位居全年前列。猫眼专业版数据显示,影片映前“想看”人数中女性占比达80.43%,核心受众群体集中于20-24岁(00后)年龄段。

此外,据购票数据分析,该片的潜在观众中,多数用户曾在《满江红》《送你一朵小红花》《消失的她》《长津湖》《孤注一掷》等影片上有观影记录。同时,无论是从性别分布还是历史观影数据来看,影片前期的热度主要源于主演易烊千玺的吸引力。

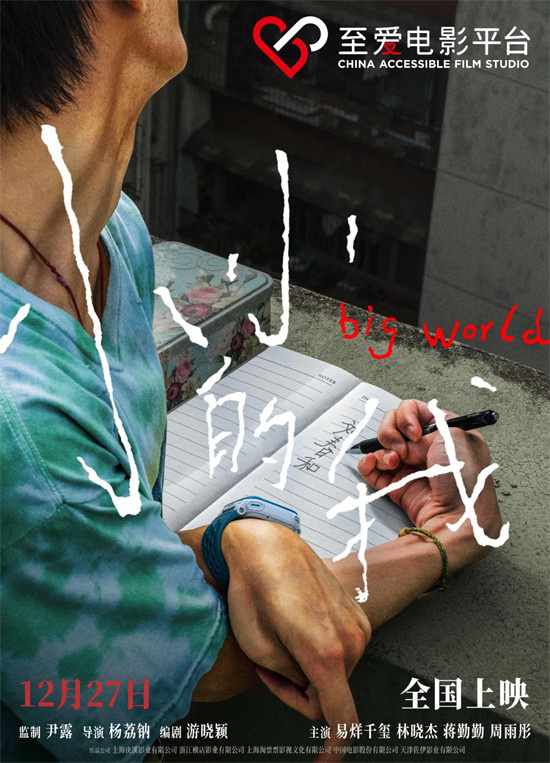

毋庸置疑,该青年演员的市场影响力是影片的重要卖点,但宣传策略却刻意将演员置于角色阴影之下。影片上映前的两张海报均采用角色局部细节(手部写字)与环境远景(阶梯背影)作为视觉焦点,通过强化角色意象弱化演员个人存在感。这种以角色为核心的设计思路贯穿影片上映前的所有宣传物料,包括动态展示角色的预告片,演员刘春和仅以肢体局部或特写形式出现,整体呈现低调内敛的宣传风格。

这引发外界对易烊千玺演技的广泛讨论。影片自东京国际电影节首映以来,媒体话题始终聚焦于他对角色的诠释能力,即便映后访谈也未曾偏离这一核心议题。这种关注度同时成为电影宣传的双刃剑——既让观众更关注刘春和这一角色的深度塑造,也令演员承受更严苛的表演审视。

在主流视频内容之外,短视频的宣传物料也呈现出独特的风格。传统上,短视频会通过极具冲击力的画面和片段来吸引用户关注,但近年来这类素材逐渐演变为标准化的产物,形成了一套固定的剪辑逻辑与搭配音乐,几乎成为可复制的营销模板。然而,《小小的我》的官方账号却打破了这种常规,其内容以最传统的形式呈现影片信息,甚至让人误以为这是刘春和的个人社交平台。账号不仅分享影片资讯,更通过日常点滴展现刘春和的真实形象,拉近与观众的距离。

为达到这一效果,《小小的我》在前期宣传中刻意隐藏了刘春和的正面形象,直至影片上映前夕,官方才释出一支视频——当观众齐声呼喊“刘春和”时,他从人群中缓缓转身。这种叙事策略与贾玲在《热辣滚烫》中通过瘦身展现的反差感形成呼应,均旨在将演员最具冲击力的转变呈现于大银幕之上。

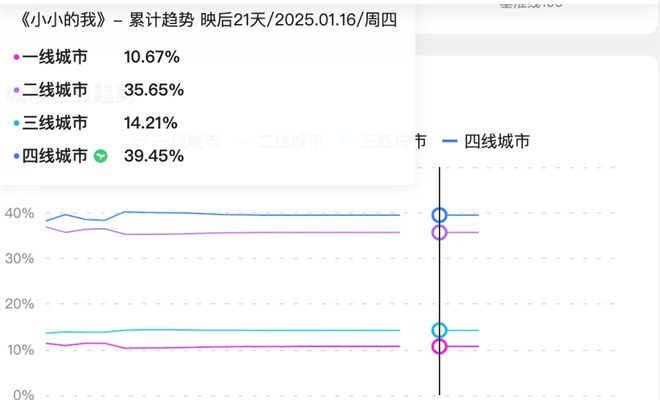

显然,《小小的我》在上映前采用了两项关键策略:其一,通过弱化易烊千玺的个人光环、突出刘春和的表演,将焦点重新回归到电影本身;其二,借助刘春和人物设定引发的社会讨论,强化影片的公益表达。此前,演员影响力与影片本身的互动曾因部分粉丝的不当行为,导致部分观众对影片产生偏见。因此,面对高人气演员的参与,宣传团队需要谨慎平衡"影片-演员-粉丝"三者之间的关系。值得肯定的是,易烊千玺的粉丝群体在此次宣传中展现出良好的引导作用,影片的想看指数主要由粉丝群体带动。从后期观影数据来看,女性观众占比达到64.43%,持续高于行业平均水平,核心受众仍集中在20-24岁人群,但20岁以下的年轻观众数量已接近这一群体,形成双峰并立的受众结构。

值得注意的是,《小小的我》呈现出一个独特现象:在观影群体中,多人观影群体(3人及以上)的TGI值在多人观影场景下优于整体市场数据。常规电影多以双人观影模式为主,而以《帕丁顿熊3》为代表的亲子动画系列则在多人观影场景中表现出更突出的吸引力。这一现象反映出,演员粉丝群体的集体观影行为以及家庭题材内容对家庭观影比例的显著带动作用。

电影《小小的我》在预售阶段便展现出强劲的市场号召力,部分观众已提前锁定周末场次的预售名额。明星粉丝群体在购票行为上形成了独特的规律,对当前的市场发行机制有着深刻理解。他们通过合法合规的手段,积极争取更多放映场次与预售机会,以此提升影片排片量。尤其值得关注的是,‘千纸鹤’(易烊千玺粉丝群体)在多部影片中积累了丰富的运营经验,展现出更为成熟的策略思维。

电影《小小的我》从定档到上映周期较短,加之本身处于竞争激烈的档期。然而,观众群体展现出极高的参与热情,粉丝组织通过直播形式深入探讨宣传策略,相关话题甚至引发业内人士的关注。这一现象充分说明,粉丝的主动传播对于影片的市场表现具有积极作用。

在影视作品中,除了易烊千玺展现出的高人气之外,周雨彤的演员表现同样经历了被刻意淡化的过程。据知,她仅现身东京国际电影节的线下活动,未参与影片的其他宣传环节。这种低调处理并非偶然,一方面源于其此前在综艺节目中的争议性发言引发公众讨论,另一方面则与角色本身所具有的敏感特质密切相关。值得注意的是,后期这种策略既有效规避了对演员个人的过度关注,又促使观众将焦点重新转向对角色内涵的探讨。

影片上映后,“雅雅”这一角色迅速引发广泛争议,部分观众认为其塑造缺乏深度,甚至有人直接质疑其存在意义。然而,若细察影片前期的叙事关注点与拍摄视角,便能发现创作者始终以平等姿态呈现这一特殊群体的真实生存状态,试图展现他们与普通人无异的生活日常。正如刘春和在影片中的回应所揭示的:“不过还是谢谢你问我这个问题,在大多数人眼中,我们这类人似乎只被关注吃喝拉撒这些基本需求。”

当角色因演员的公众形象或人物设定引发争议时,这种外界质疑恰恰印证了电影中那句台词的深刻内涵,也凸显了该群体在社会认知中亟需被正视的现实。在关注脑瘫患者(即五慢症)的影片《小小的我》中,创作者摒弃了商业电影常见的娱乐化叙事,转而以更具人文关怀的视角切入。影片展现刘春和在公共交通中遭受歧视后,选择通过投诉维护自身权益的行为。面对外婆"投诉无用"的劝阻,他坚定地回应:"写就是结果。"这简短的对话不仅揭示了个体与社会的权力关系,更体现了残障群体在表达自我价值时的勇气与坚持。

电影《小小的我》则将这一理念贯彻到底。争议性演员的参与往往会让影片引发更多讨论——例如,不少观众质疑该片存在对特定群体的消费行为,或是认为演员借机冲奖。在《小小的我》身上,这种现象更为显著。影片仅于东京举行首映,国内尚未公开放映之际,豆瓣在12月27日13点影片上映前便出现大量一星评价,呈现出明显的负面倾向。

如前文所述,粉丝群体对影片艺术水准与价值取向的肯定,并未引发负面舆论,反而助力影片向更积极的方向发展。与同类影片侧重票房数据的宣传策略相比,《小小的我》更注重展现观影人次,通过这一数字淡化商业色彩,彰显影片的公益属性。

在影片上映前的宣传阶段,制作方明确提及“至爱电影平台”,旨在通过该渠道构建面向所有观众的观影模式。该平台无需设置专属场次,仅需影院配备无障碍观影的无线耳机与发射装置,视障群体即可借助搭载解说声道的设备,与普通观众同步体验电影内容。作为2019年底成立的公益组织,“至爱电影平台”目前尚未实现大规模推广。

尽管此前诸多电影在上映时同步推出多版本,但这类做法从未被广泛宣传为主流话题。《小小的我》则突破了这一常规,在宣传策略上展现出显著的创新性,成功将同步版本的发布作为核心传播点。

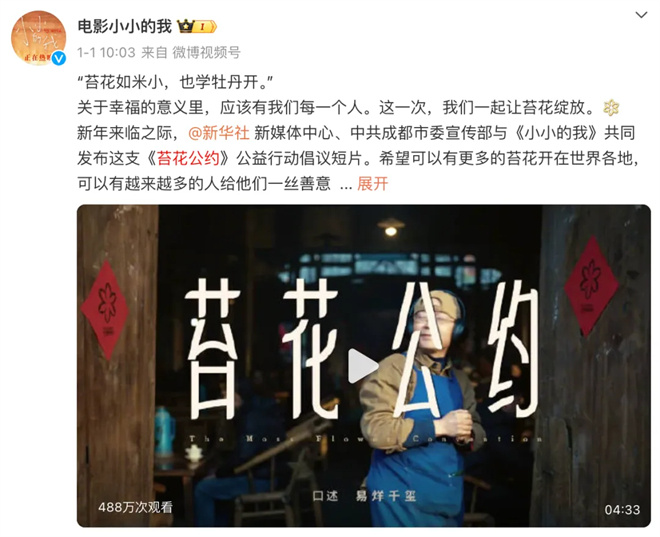

除上述举措外,该电影在上映后还推动了两项具有广泛影响力的公益行动。其中首推的《苔花公约》以"苔花如米小,也学牡丹开"为创作灵感,由片方联合社会各界力量自发制定并推广文明行为规范,旨在通过文化载体支持无障碍事业发展,助力更多残障人士平等参与社会生活。这一倡议引发连锁反应,众多企业和线下商户积极响应,在门店显眼位置张贴专属标识。虽然可被归类为宣传类事件策划,但与以往电影常见的短期公益活动不同,《苔花公约》具有持续性的社会参与价值,其制定的规范体系有望在更广泛的社会层面长期实施,并逐步形成对特殊群体的系统性支持机制。

此外,影片制作方联合新华社发起倡议,建议采用"五慢症患者"这一更科学的术语替代"脑瘫患者",旨在引导公众以更理性客观的态度看待该群体。倡议强调:"他们只是行动节奏稍慢,与常人并无本质区别。"通过专业术语的运用,希望消除社会对该群体的误解与偏见,促进对残障人士的正确认知与包容。

影片之外的社会运动早已突破了宣传所能触及的范围。尽管当前难以预见票房收益,但电影作为媒介的力量在于以艺术形式促进社会文明的发展。至于这些倡议能持续多久,我们尚无法预测。但至少,行动本身就是一种成果。

最新资讯

- • 成毅名誉权纠纷案一审将于9月6日开庭 -

- • 亲情剧《美丽的债主》开机 亲情为主题探索人性新高度 -

- • 好甜!瑞安·雷诺兹晒照为妻子布莱克·莱弗利庆生 -

- • 电影《大突围》曝角色海报 激发老中青三代热血 -

- • 台媒曝汪小菲深夜与美女吃路边摊 随后一同乘车离开 -

- • Angelababy拍瑞丽28周年纪念刊 薄荷绿渐变发色大胆前卫 -

- • 吴克群晒与惠若琪母女合影 夸小年糕“都那么高了” -

- • 《云上的云》曝MV 李玉刚唱响温暖现实主义爱情 -

- • 张歆艺发文:做演员要坚持做父母要尽责 -

- • 泰星Mark Prin和Kim举行订婚仪式 两人曾合作《假扮女佣》 -

- • 2024东京・中国电影周曝片单 展映13部华语影片 -

- • 杨幂高开叉白色长裙莞尔动人 花团锦簇中显静谧之美 -

- • 郑秀妍晒生活日常vlog 打卡北京789买自助甜点活泼可爱 -

- • 贾樟柯《风流一代》NYFF首映 获赞“巅峰之作” -

- • 鞠婧祎漫步绿野山林一抹亮色 捧花细嗅蜜语笑颜清澈 -

- • 刀郎时隔七年再发微博,自编自演歌曲《翩翩》,某平台粉丝已经破千万 -

- • 伊斯特伍德《二号陪审员》预告 良家男陷误杀疑云 -

- • 暑期档太需要这样的女性形象了 -

- • 海选之女来了!《海洋奇缘2》曝预告 内地将引进 -

- • 电影频道M指数2024年国庆档新片角色热度榜发布 -