资讯分类

果然,穿泳衣的黄多多又被骂惨了 -

来源:爱看影院iktv8人气:601更新:2025-09-10 06:39:34

近日,黄磊的女儿再次成为网络焦点。其参与美国夏校活动的照片意外登上微博热搜榜首,画面中少女展现出独特的个性魅力,灿烂的笑容似乎印证了她在海外学习生活的充实与快乐。尽管部分网友对照片中细节提出看法,但更多人关注的是她展现出的青春活力与成长状态。

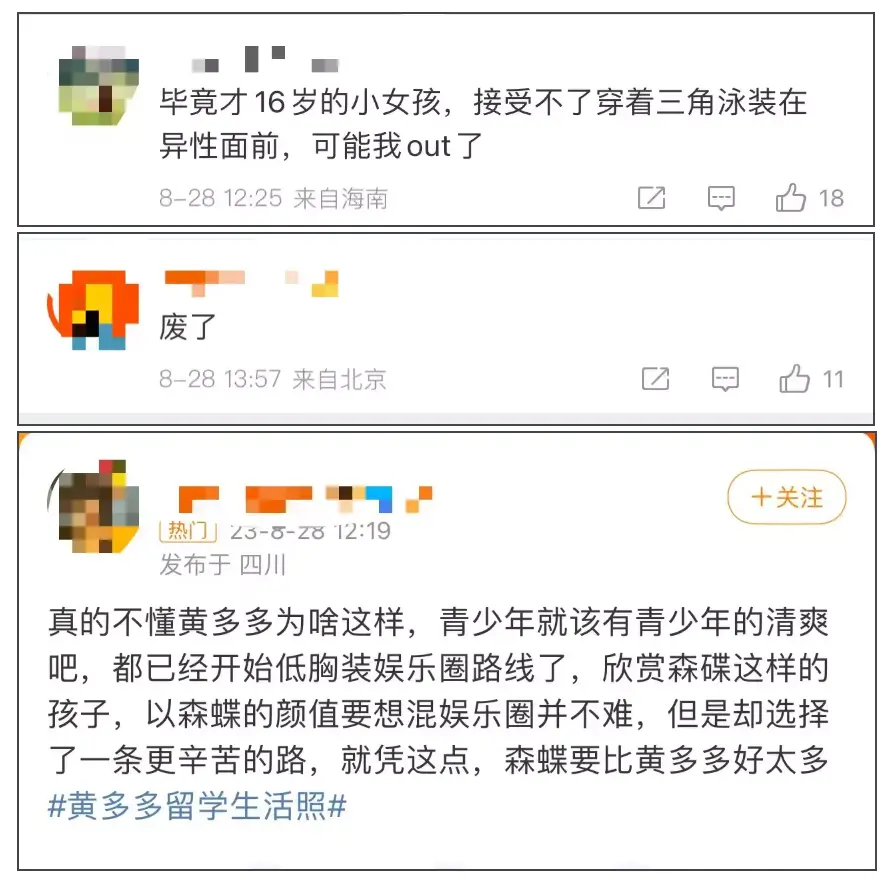

进入评论区时,原以为会看到满屏的"青春美好"赞美;然而,现实却令人错愕——仿佛误入了完全不同的评论区。有人不解黄多多为何做出这样的选择,质疑其穿搭品味,更有人直言"这泳衣确定好看吗?"的困惑,让整个讨论氛围与预期形成鲜明对比。

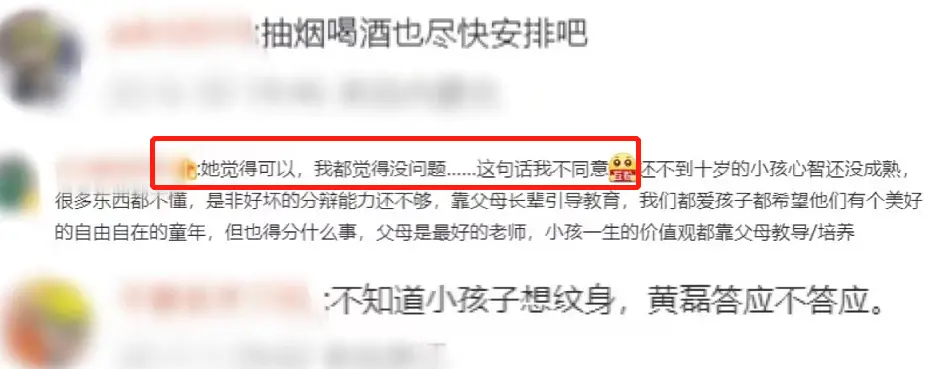

评论区一时之间情绪高涨,言辞激烈,仿佛“小女孩穿泳衣”成了某种重大道德指控。通过各种激烈措辞的留言不难发现,那些高高在上地发表言论的人,不仅将自身代入“父亲”角色进行说教,更试图以个人价值观对他人生活做出评判。此类现象并非首次出现。

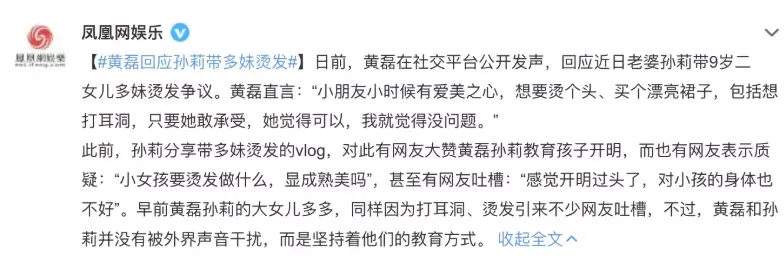

多年来,黄多多所经历的批评,使黄磊与孙莉的教育方式成为互联网热议的话题。这位因参加《爸爸去哪儿》而广为人知的大女儿,早年以"乖小孩"的形象示人。然而2019年,当多妈孙莉在社交媒体分享"姐姐新发色"的合影时,这张简单的生活照却意外引发了全网的强烈关注,成为讨论焦点。

在照片里,梳着"仙女紫"发色的多多身着淡紫色短袖,面带甜蜜微笑与镜头互动。母亲在社交平台分享女儿日常的审美趣事,记录着孩子成长中的点滴美好。然而评论区很快出现不同声音,部分网友忧心忡忡地表达了担忧,认为年幼的孩子过早展现成熟妆容可能影响其成长发展。

随后,多多年少时在镜子前涂抹口红的照片意外被网友翻出并曝光。

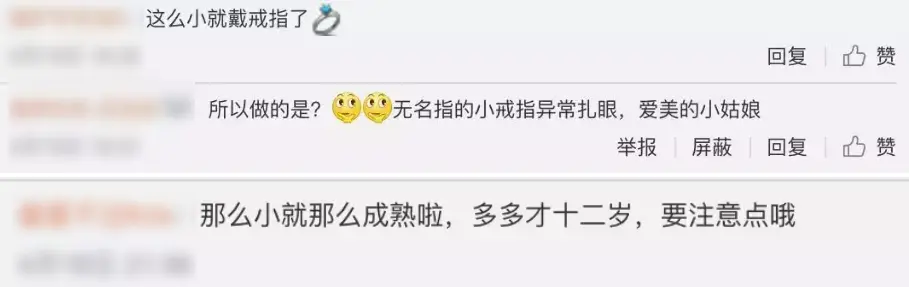

舆论场中,围绕"多多不学好"的质疑声迅速蔓延,事件发展轨迹随之陷入荒诞境地。多妈发布了一段女儿编织毛线兔子的视频,细心网友随即察觉其中存在异常之处。

尽管只是佩戴了一枚闪耀的耳钉和一枚简约的素戒,这些看似普通的饰品却引发了网友们的集体忧虑。有人担忧多多年纪尚小便过于注重外在装扮,质疑她未来能否妥善处理生活中的其他事务。更有甚者,甚至以学校名义进行道德绑架,直言不讳地发问:"学校是否会允许?担心影响校园风气!"这些评论折射出社会对青少年审美选择的过度关注与价值观的焦虑。

短短一夜之间,社交平台的评论区便涌现出大量"正义之士"的言论,争相通过屏幕对这家人进行规劝,言辞激烈。其育儿方式也遭到不少网友的质疑,尤其在一次采访中,当被问及如何看待女儿早恋时,黄磊坦言持开放态度,表示不会直接反对。

作为父亲,黄磊始终以女儿的视角为出发点进行思考,这种做法本身并无不当之处。然而,他越是展现出看似随意的态度,就越引发外界的激烈争议。在部分网络“正义之士”的眼中,爱美的多多被贴上了“问题少年”的标签——“染发=缺乏正向引导”、“烫发=不良标签”、“打耳洞=过度叛逆”、“谈恋爱”等行为更被视作禁忌。黄磊与孙莉公开支持女儿追求美的自由,但反对者依旧无法接受,缺乏实质论据支撑,最终将争议引向“为你好”的说辞。

针对黄磊女儿在公众场合的装扮引发的争议,部分家长认为过度关注外在形象会影响未来发展,甚至有家长表示若自家孩子出现类似行为,会采取严厉管教措施。与此同时,也有声音批评黄磊夫妇未能妥善引导孩子,认为其家庭环境存在放任自流的问题。

近年来,网络平台上频现陌生人以“人生导师”身份发声的现象,各类话题下常能看到激烈评论。例如此前王菲与李亚鹏之女在社交平台分享泳装照时,有网友留言质疑其"眼神不健康";而李湘女儿王诗龄若穿着稍显昂贵的服饰,也会被指"应保持朴素"。这种非但不专业的网络评价,往往源于匿名身份带来的道德优越感。

说话的语气异常严肃,态度坚决得近乎固执,仿佛把自己视为这些孩子的监护人,甚至超越了监护人的角色。然而,这种投入却完全忽略了事情的本质——这与你又有何相干?

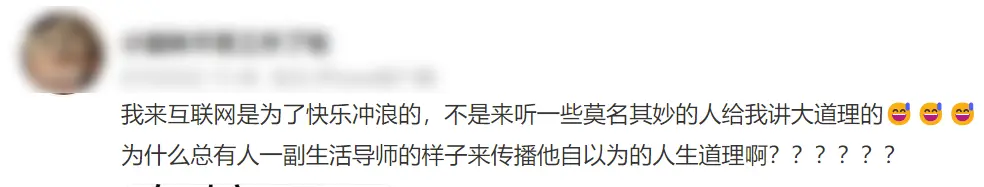

近年来,不少网民热衷于扮演他人的“网络人生导师”。他们习惯以命令式口吻发表观点,言辞间流露出不容置疑的权威感。无论是与自身无关的话题,还是对事实的曲解,都难阻他们急于发声的冲动。这种现象已渗透至网络生活的各个角落,从公众人物到普通网友,皆可能成为他人指点的对象。

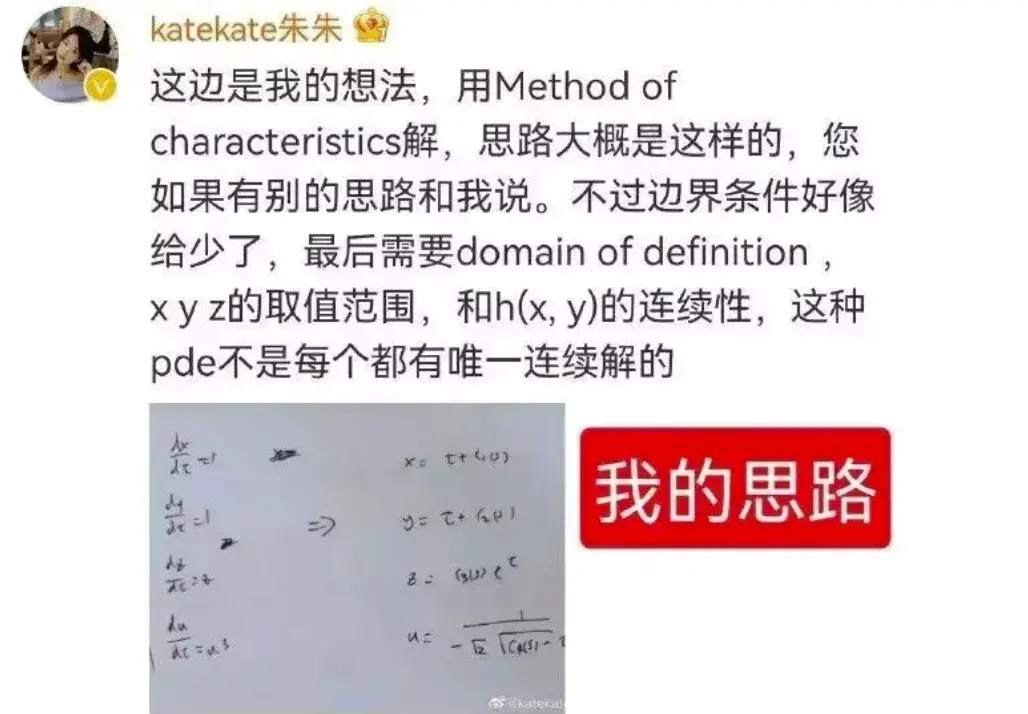

此前一条微博曾引发广泛关注。牛津大学数学系女博士朱雯琪通过社交媒体分享了自己的学术成果,称自己以年级第一的成绩成功从数学建模专业毕业。

当看到这样一组信息——牛津大学、年级第一、数学建模系——常人或许会不自觉地联想到持续的努力与卓越的天赋。而另一些网络意见领袖则会立即抛出质疑:如此耀眼的成绩背后,是否隐藏着过度包装的痕迹?

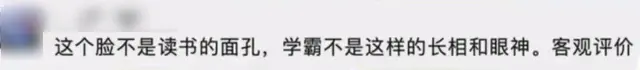

至此,朱雯琪被贴上“学术媛”的标签,舆论场对其学习背景与学术水平展开质疑。一位认证为“知名科学科普博主”的微博用户提出验证方式:要求她解答一套本科阶段的数学题目,以此证明自身学术能力。

这是否意味着一切真相大白?答案显然并非如此。朱雯琪完成题目的事实已成定局,但获得的回应不过是一句敷衍的"应该是真的"。关于此事的讨论并未止步,反而出现转折——"或许你应该感谢博主为你提供了自我证明的机会。"部分网友起初对她在其他方面的表现表示认可,但对涉事服装选择存在明显不满。更有观点指出,她自称毕业于牛津大学数学系并位列第一的说法本身就值得商榷。

图源:微博。言下之意是,你应当以谦逊为立身之本,保持简朴的生活态度,最终只需专注于自我满足即可。换言之,我并无过错,即便存在瑕疵,也源自你率先采取行动。所有质疑与责难的根源,似乎由此清晰可辨:因为她未能契合大众对学霸的固有认知。这种认知却缺乏实质性的支撑。在互联网人生导师构筑的观念体系中,一切评判标准似乎都应服务于个人意志的表达。

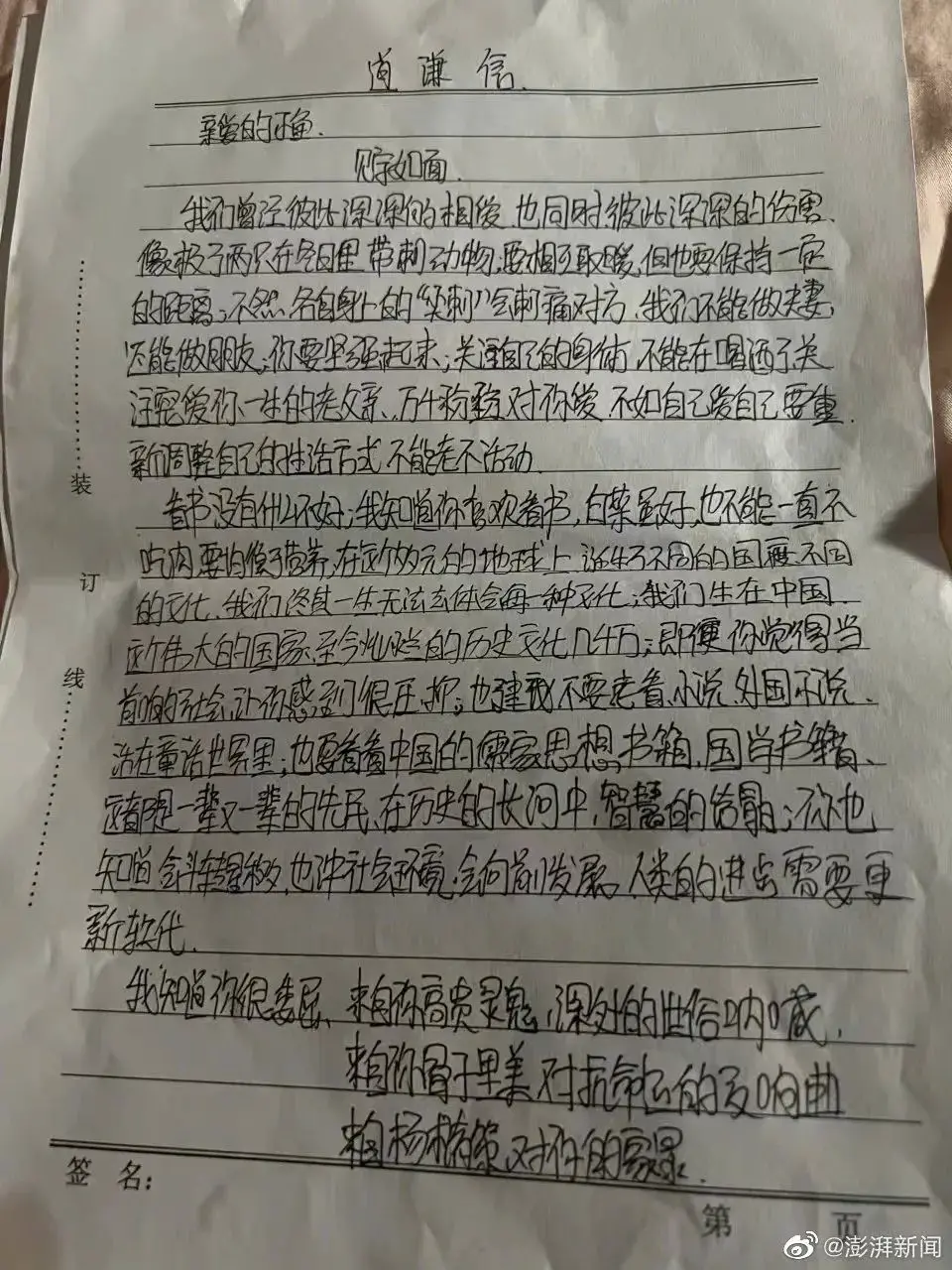

在事件引发公众关注后,余秀华作为婚姻关系中的弱势方,其遭遇引发了广泛讨论。然而,男方在道歉信中依然展现出居高临下的态度,甚至以带有贬义的措辞建议对方"不要过度沉溺于小说、外国文学,应脚踏实地生活"。

尽管存在家庭暴力的指控,但施暴者仍试图以‘道谦信’替代‘道歉信’,并坚持进行所谓的‘教学’。此类现象不仅频繁出现在各类社会热点事件中,更在互联网空间中屡见不鲜。即便稿件经甲方乙方双重确认无误,也常被路人擅自修改并质疑其画作质量。

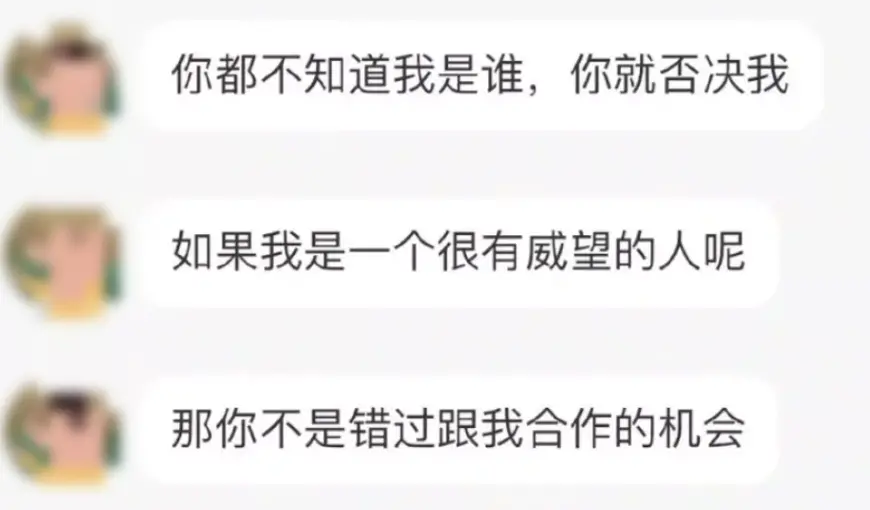

在某在线平台出售闲置耳机时,因坚持原价出售而拒绝议价,遭遇到几位与我无任何交集的买家批评,认为我‘不会做人’。这种情况下,尽管交易双方并无实质互动,却因价格问题引发不必要的社交评价。

网友们呈现的多元观点与事件,共同构建出一种无形的压制氛围。这折射出所谓"人生导师"们的惯性思维:当某人的言论进入自己的视野,便本能地产生纠正的冲动。他们拒绝以平等姿态交流,习惯性地用掌控取代对话,凭借个人阅历遮蔽独立思考,将他人置于"众人皆醉我独醒"的认知框架之中。这种以自我为中心的表达方式,正是"互联网人生导师"群体的行为范式。

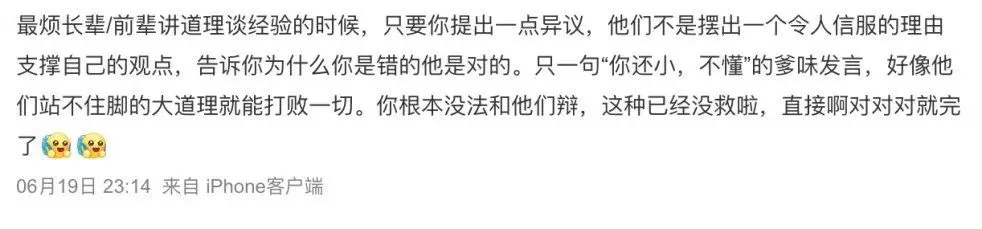

在互联网语境中,"快说谢谢"这一行为被赋予了更直白的称呼——"爹味"。当年轻人的行为举止与自身经历产生偏差时,部分长辈便会以居高临下的姿态输出一番充满教诲意味的话语:"你还是太年轻,什么都不懂,等你到了我这个岁数,必定会懊悔莫及。"或是面对年轻人的穿着选择,如裙子、短裤等,忍不住叹气劝诫:"谁家规矩小姑娘这么穿?"此类现象折射出代际交流中普遍存在的经验代沟与表达冲突。

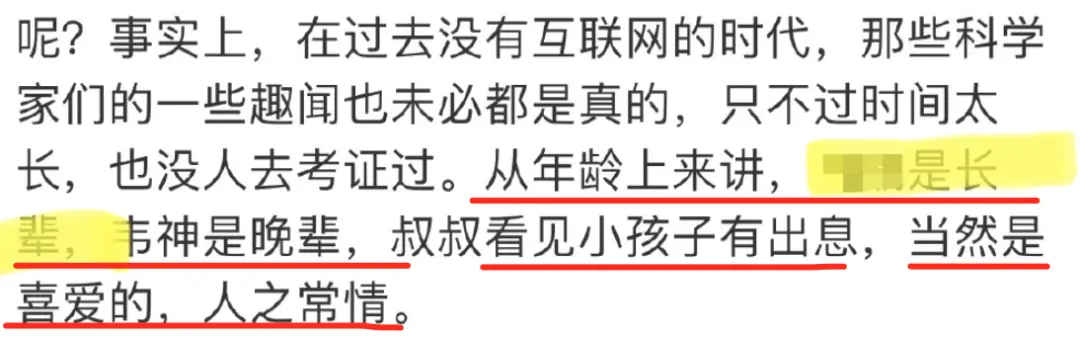

所谓的谣言传播,实则是‘长辈目睹晚辈取得成就’的误读。北大数学系教授韦东奕被过度神化的事件后,有人将这种现象归结为‘叔叔看见小孩子有出息’的朴素认知。无论是对他人物貌的随意评价,还是对社会议题的激烈讨论,都展现出一种全知全能的姿态。随时随地,张嘴就来,既满足自己的认知需求,又试图塑造他人的价值标准,此类行为,恰似‘形而上学的爹’般,自以为是且不可动摇。

早期“爹味”的典型代表是吕轻侯,他以“允许你进门当妾,你好好努力吧”这样的台词展现角色特征。事实上,这种“爹味”的表现并不局限于男性角色,它早已突破性别、年龄和身份的界限,成为对“一家之主”绝对权威的象征。在传统家长制框架下,这种思想体现为一种简单粗暴的行事逻辑——将他人视为幼稚、矮化,而自我则凌驾于一切之上,强调成熟与不容置疑的主导地位。

网络流行语“禁止随地大小爹”曾引发广泛共鸣,其背后反映的是人们对“爹味”言论的普遍反感。这种“爹味”本质上是一种话语权力的过度投射,当个体以居高临下的姿态强行输出观点时,往往会造成话语体系的失衡。

顾千帆在《梦华录》后期因过度说教引发争议,其“爹味”表现被观众广泛批评。这种现象的根源在于知识传播者对自身边界缺乏清晰认知,自诩权威却常常越界干涉。当科学论证失效时转向道德说教,道德讨论受阻便祭出伦理教条,最终若仍无法说服,便以长辈姿态压制分歧。诸如“你吃过的饭还没我吃过的盐多”这类话语,实则暴露了对个体生命经验的粗暴否定。每个生命都有其独特的成长轨迹,任何试图以经验论长短、以权威压言论对错的行为,都是对他人自主性的侵犯。

权力的展现常常伴随着刻意炫耀与强制性输出,其逻辑往往建立在“禁止质疑,质疑即代表错误”的基础上。

漠视他人情感需求,忽视信息的有效传递。过度彰显自身权威,习惯性地在各种场合插话干预。

关于这种表达方式是否真正具有助益,其实并不重要。我们对"爹味"的抗拒恰恰源于此:TA并未采取实际行动,却仿佛拥有绝对的判断力,声调之高仿佛在宣告真理。当遭遇"爹味"式的批判时,有人会感到委屈:我本意是善意的,只是想提供建议。但这种善意是否真如表面所示?不妨在表达善意之前,先反问自身——首先,你是否有足够的资质与能力来进行指导与评判?清晰认知自身的能力边界,坦然接受未知与局限,这并非羞耻,而是智慧的开始。

在表达观点时,是否真正摆脱了对权威地位的潜在依赖?你的动机是传递思考成果、释放个人情绪,还是通过彰显"指点江山"的姿态来获取认同?更重要的是,你是否愿意尝试换位思考,以更包容的心态理解不同立场背后的逻辑与情感?

与其说“你抗压能力这么差怎么能行”,不如先审视对方是否真正需要。在关注他人之前,应先回归自我,避免将自身的控制欲异化为对他人的干扰。当然,更为直接的应对方式也始终存在。谨记“上网只是日常行为,不必过度解读其重要性”;减少对他人生事务的过度干预,往往能化解99%的矛盾。

最新资讯

- • 《小丑2:双重妄想》首映红毯 章子怡、Gaga亮相 -

- • TFBOYS演唱会抢票一开始 购票网站就崩了 -

- • 新版《喋血双雄》口碑遇冷,吴宇森过时了? -

- • 杨千嬅演出被人用激光笔照射 主办方发声明谴责 -

- • 迪丽热巴新剧开机,《慕胥辞》又是古装剧? -

- • 70岁刘晓庆再演新婚少女,但这次,我骂不出口 -

- • 黄政民郑雨盛主演电影《首尔之春》将代表韩国角逐第97届奥斯卡最佳国际影片 -

- • 勇拒黄子佼的白月光女神,竟然拥有这样传奇的人生? -

- • 电影《小丑2:双重妄想》首曝IMAX海报 小丑亚瑟与哈莉·奎茵台阶疯狂共舞 -

- • 吴彦祖,好男人绝种了吗? -

- • 《密室大逃脱6》场景升级密室搬上岛屿,全员扭转时空改写结局 -

- • 电影《乔妍的心事》定档10月26日上映 赵丽颖辛芷蕾恶女交手上演人性博弈 -

- • “转腚”式复仇?刀郎的娱圈恩怨 -

- • 刷新华语剧最大尺度,这是我能免费看的吗? -

- • 娱乐圈少了她真不行 -

- • 黄景瑜章宇《雪迷宫》开播,张艺谋首部监制剧为何选中东北悬疑? -

- • 敢71岁演少女,也就只有她 -

- • 与时代同行,与人民同心,电视剧《幸福草》创作座谈会召开 -

- • 结婚10年仍是处子!闪嫁已婚老男人做保姆、被哄骗过10年无X婚姻,对方出轨她却3传死讯? -

- • 消失的2亿电影观众去哪儿了? -