资讯分类

这全球男人的偶像,也被拉下神坛了 -

来源:爱看影院iktv8人气:682更新:2025-09-10 14:05:29

两年前,贾玲执导的《你好,李焕英》以54亿票房成绩(约合8.5亿美元)意外爆红,打破了由自己保持的全球票房最高女导演纪录。如今,这一头衔被格蕾塔·葛韦格执导的《芭比》超越,后者以更高票房刷新了行业格局,全网纷纷祝贺新晋纪录保持者。

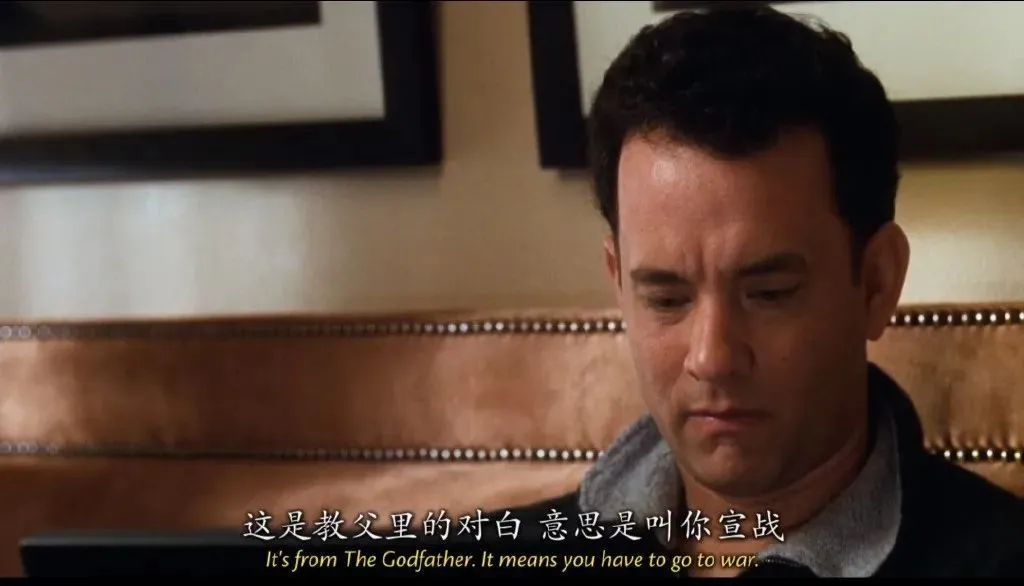

在持续两周的女性议题热议之外,香玉对这部影片的直观感受却是——令人忍俊不禁。全片贯穿始终的讽刺幽默元素层出不穷,密集且高质量的笑点让观影体验格外特殊。其中最具冲击力的,当属精心设计的「教父梗」,她所观看的场次中,观众席笑声几乎掀翻屋顶,营造出极具感染力的观影氛围。

在影片中,芭比从现实世界重返梦幻乐园,却发现这片曾经充满幻想与纯真的土地已被肯以父权制逻辑彻底重塑,如今弥漫着油腻与好战的气息,呈现出令人窒息的权力结构。

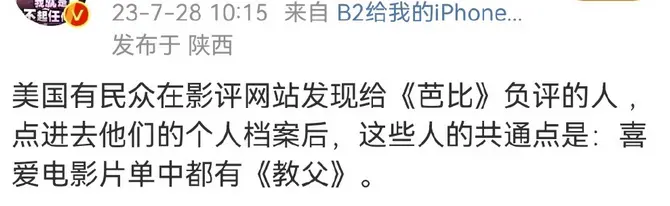

为重新建立旧有秩序,芭比们巧妙运用男性群体的某种心理倾向展开反击。其策略之一便是通过刻意提及未观看《教父》这一细节,诱使肯中断当前事务,热忱地为其剖析这部被视为「男性圣经」的经典之作。值得注意的是,当分析那些在《芭比》影片中给出一星评价的男性观众时,会发现他们个人观影偏好中,《教父》的出现比例出乎意料地显著。

《芭比》电影并未刻意贬低影史经典,而是以幽默方式影射了某些男性自以为是、喜欢指手画脚的行为。

但《教父》的影响力,却让香玉不禁心生好奇。除此之外,还有哪些作品能让男性观众沉迷其中,反复品味与深入研究?不妨今天我们一同探寻网络热门电影中的男性圣经,揭开「男人必看 女人绕道」这一标签背后隐藏的深层含义。通过百度搜索「男人必看电影」关键词,便能轻松获取大量相关推荐列表。尽管不同平台的片单数量参差不齐,但整体内容往往殊途同归,聚焦于男性视角的核心叙事。

在众多提及频率极高的影片中,有《教父》《肖申克的救赎》《辛德勒的名单》等经典之作,但细究其背后逻辑,不难发现这些榜单实则是豆瓣电影TOP250的缩影。除《教父》因其独特性被特别提及外,其他影片更像是男性观众自发构建的观影圈层。或许真正值得探讨的「男人圣经」,仍需回归《芭比》这一特殊存在。

在《教父》相关梗的讨论中,不少女性观众借影片分享了自身经历。香玉整理的观影数据揭示,被男性反复解析的作品往往具备某种隐喻特征。当搜索关键词从「男人必看」转向「不适合女生观看」,答案愈发清晰:黑帮犯罪题材首当其冲,如马丁·斯科塞斯的《好家伙》或《美国往事》等经典。影片中枪械与鲜血的意象,常被解读为男性潜意识的性象征,英雄化的兄弟情谊与成长轨迹,则持续强化着性别标签。

此类影片让观众产生强烈代入感,仿佛现实中的种种欲望都能在银幕上得到投射。但这种沉浸体验往往伴随着隐性排斥,使女性观众处于被排除的边缘。随后是科幻与悬疑类型,今年《三体》剧版与《流浪地球2》引发的国产科幻热潮,同时催生了「女性难以理解科幻」的争议。

超级英雄电影更是如此,从漫威宇宙到DC体系,从《复仇者联盟》到《正义联盟》(特指扎导剪辑版),相关作品层出不穷。而「男性片单」的集大成者,当属导演诺兰,其作品如《新蝙蝠侠》《盗梦空间》《星际穿越》《信条》等,被视为电影版《五年高考三年模拟》。这类影片不仅为男性观众提供深度解析的素材,甚至在未观影前就陷入解构与预测的狂欢。

更值得关注的是学科性强烈的影片,从天文地理到政治经济,甚至涉及母猪的产后护理等冷门话题。某些信息密度极高的作品,如姜文的《让子弹飞》,已被赋予「男人心中的耶路撒冷」的称号。而「不适合女生观看」的标准仍在持续扩大,使得这一标签不断泛化。让人不禁要问,究竟哪些影片无需讲解便能被女性观众接纳?答案或许出人意料。

在深入了解男性视角的电影作品后,我们不妨将目光转向女性观众常被推荐的经典影片。搜索女性必看电影榜单,会发现诸如《穿普拉达的女王》《公主日记》《律政俏佳人》等作品早已深入人心。此外,《西西里的美丽传说》《泰坦尼克号》《剪刀手爱德华》《天使爱美丽》《被嫌弃的松子的一生》《初恋这件小事》等影片也常出现在各类推荐列表中。近年来随着女性意识的觉醒,片单呈现多元化发展,涌现出《垫底辣妹》《小妇人》《伯德小姐》《三块广告牌》《82年生的金智英》等具有强烈社会讨论价值的作品。尽管类型仍以文艺、爱情、家庭与成长为主题,但更多元的视角和深刻的议题正在悄然改变着女性观影生态。

以性别为标准划分的影视推荐列表源远流长且广为流行,其历史渊源已难以考证。乍看之下,似乎呈现出一种表面的和谐共存状态,但深入剖析便会发现其中潜藏的性别偏见色彩。这种二元对立的思维模式,在诸如「男性适合理科题材,女性偏向文科作品」「男性不适宜观看《红楼梦》,女性不适宜涉猎《水浒传》」等固有认知中屡见不鲜。即便是普通观众,女性的人生命题也被强行归入单一维度的附属地位。不妨观察当代女性必看片单的推荐语,越推崇越令人深感荒诞。性别刻板印象渗透至各个领域,即便打着「新时代女性」「独立自主」的旗号,其本质仍停留在为迎合男性审美而存在的狭隘框架中。

这些片单正逐渐演变为性别与审美标准的工具。例如《芭比》引发的争议中,有男性观众在讨论时流露出对《教父》的欣赏困境,这种言论最终遭到评论界的强烈反驳。

巧合的是,女性观众对《教父》的热爱同样被认可。

这确实有些令人费解,究竟有谁能够毫无保留地喜爱这部电影而不遭非议?即便是观影,也需如履薄冰,步步为营。

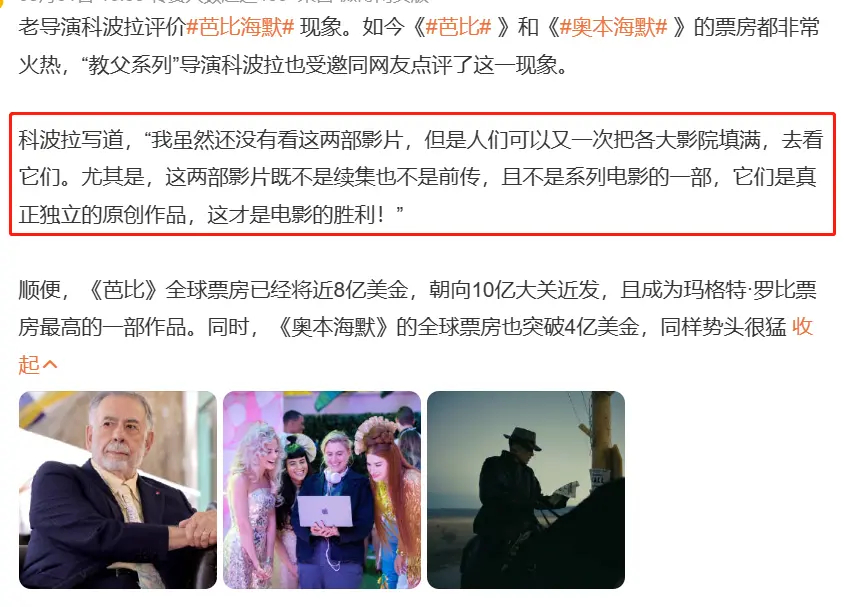

由于片单差异与观影偏好引发的争论,使得电影界出现激烈对立。近期,《芭比》与《教父》分别成为女性主义与传统男性叙事的代表性作品,引发广泛讨论。面对这场风波,科波拉作为《教父》导演显然有所察觉,甚至借此机会拓展了对电影行业格局的思考。他感慨当前以《芭比》和《奥本海默》为代表的原创电影,凭借出色的票房成绩与影响力,正在对电影艺术产生积极的推动作用。

与此同时,越来越多的人开始注意到一个现象:将电影简单归类为性别标签,实际上对观众的理解和电影本身的表达构成了局限。这种武断且片面的分类方式,在长期积累中与当前社会性别意识的觉醒产生了相互作用,最终引发了对这种划分模式的反思与批判。

近期,围绕电影作品的性别议题持续引发热议,不仅将影片简单划分为「男性观众专属」或「女性观众专属」,甚至导演及其创作也被贴上性别标签。然而,这种二元对立的思维模式实则存在明显缺陷。以女性导演为例,长久以来被冠以「情感细腻」的刻板印象,被认为难以驾驭「商业大片」或「硬核题材」。但行业实践早已提供有力反驳,如首位获得奥利弗奖的女性导演凯瑟琳·毕格罗,其代表作《惊爆点》《猎杀本·拉登》《底特律》等恰恰属于传统观念中由男性主导的类型片领域。

《拆弹部队》荣获奥斯卡最佳影片奖,战胜了詹姆斯·卡梅隆执导的《阿凡达》。该片通过冷静克制的镜头语言与节奏紧凑的剪辑手法,以强烈的个人风格深刻描绘了战争创伤对个体心理的冲击。

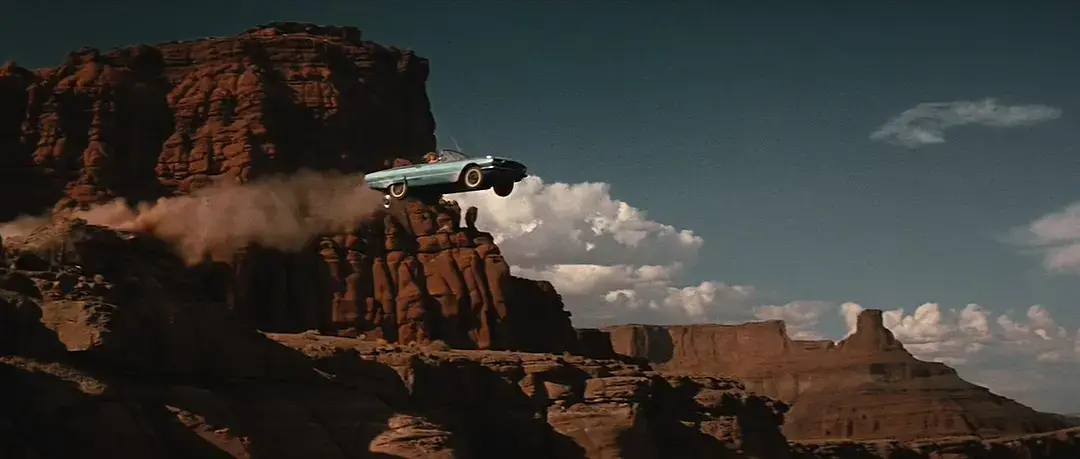

值得注意的是,一些男性导演在女性题材的创作上同样表现出色。例如,被广泛视为女性主义经典代表作的《末路狂花》,其导演正是男性——雷德利·斯科特。

在国内的现状同样存在类似现象。许鞍华在纪录片《好好拍电影》中接受访谈时,频繁遭遇围绕女性电影议题的相似提问。性别议题不断被强化,使得后人容易忽视她作为香港电影新浪潮重要代表的多重身份。这位早年以激进手法挑战电影创作边界的导演,曾无惧拿起导演筒探讨政治题材,其代表作《投奔怒海》正是那个时代的影像见证。

除了导演被困这一现象,对经典电影进行性别二元论的粗暴划分,不仅加深了性别刻板印象的固有认知,更将电影艺术的多元魅力局限在狭隘框架之中。那些被反复提及的影史经典,历经观众与时间的共同筛选方能流传至今。每一个影像片段或对话细节,都蕴含着超越时代的艺术生命力。从更广阔的视角来看,这些作品属于全人类的精神遗产,其审美价值与思想深度应当突破性别界限,成为所有观众共享的文化财富。

不可否认的是,经典作品并非完全不可质疑。诞生于上世纪的影片,受限于特定历史背景与创作者视角,这是难以避免的规律。某些老片可能拥有精湛的视听语言与扣人心弦的叙事结构,却难以摆脱观念上的滞后性。这种艺术形式与思想内涵的二元对立,恰恰构成了影视作品的深层魅力。当代影迷在欣赏时,往往能以更开阔的视野和批判性思维,对经典进行多维度的解读与重构。

随着经典黑帮题材电影的持续影响,影评界逐渐涌现出女性观众对角色塑造的深度思考,同时也不乏男性观众突破传统视角的独到见解。例如在《白莲花度假村》中,两代男性围绕《教父》是否为史上最佳影片展开辩论,这种基于作品内涵的对话而非对立冲突,正是电影艺术引发多元讨论的独特魅力所在。

本质上而言,根本无需相信所谓的「男人/女人必看」分类,更不必执着于「女人看不懂」的荒谬定论。唯有挣脱性别带来的思想枷锁,才能真正领略电影艺术更深层的自由意蕴。在此,香玉愿分享曾读到的一段话:不必在作品中寻找自身的名字,也无需困守性别认同的边界。切勿让影视内容固化你的认知框架,更不可借其名义放弃独立思考。拒绝自我设限,打破思维牢笼,否则我们将陷入何等乏味的困境。

最新资讯

- • 冯小刚持股公司被冻结7000万股权 华谊兄弟也曾为该公司股东 -

- • 超520万人想看周杰伦演唱会 2张连座票黄牛叫价15万 -

- • 新丽华策欢瑞盈利、柠萌亏超140%,上半年剧集公司财报生死局 -

- • 6旬大妈曾因迷恋靳东被骗20万 诈骗团伙已抓捕归案 -

- • 作为华语乐坛第一女团的颜值担当,她怎么又被劈腿了? -

- • 凡人歌把我看共情了,名校精英也无力,陈昊宇的破碎感谁不心疼? -

- • 《异形:夺命舰》成票房黑马,只因尺度吗? -

- • 日本佳子公主独居引热议,要步姐姐的后尘,迈出"叛逃"日本王室第一步?! -

- • 妮可基德曼解读大尺度新作《小心肝》 女性欲望和解放 -

- • 李健与清华博士妻子,16年婚姻现状曝光:我们一生都在度蜜月...... -

- • 2024暑期档票房超116亿元 观影人次为 2.85亿 -

- • 当“关系户”混进年代剧,遇到实力派“影帝”,简直是降维打击 -

- • 《凡人歌》:从被问3个问题,沈琳无言以对,才明白那伟危机重重 -

- • 他俩...居然闪婚了?! -

- • 电视剧《比山更高的地方》开机 -

- • 孙嘉璐《超新星运动会5》破历史纪录夺金牌 成内娱射箭第一人 -

- • 她是知名演员,出道20多年不温不火,却与初恋从校园到婚纱,生了一个可爱的宝宝幸福至今 -

- • 唐永康李珈西新片《星星与月亮》入围第 72 届圣塞巴斯蒂安国际电影节 -

- • 「好婆婆」向太,和她的猎物郭碧婷 -

- • 《归队》正式开机:首次普及“十四年抗战”,传承民族精神谱写英雄史诗 -