资讯分类

刀郎的“聊斋”,乐坛玩儿不明白 -

来源:爱看影院iktv8人气:541更新:2025-09-10 14:42:00

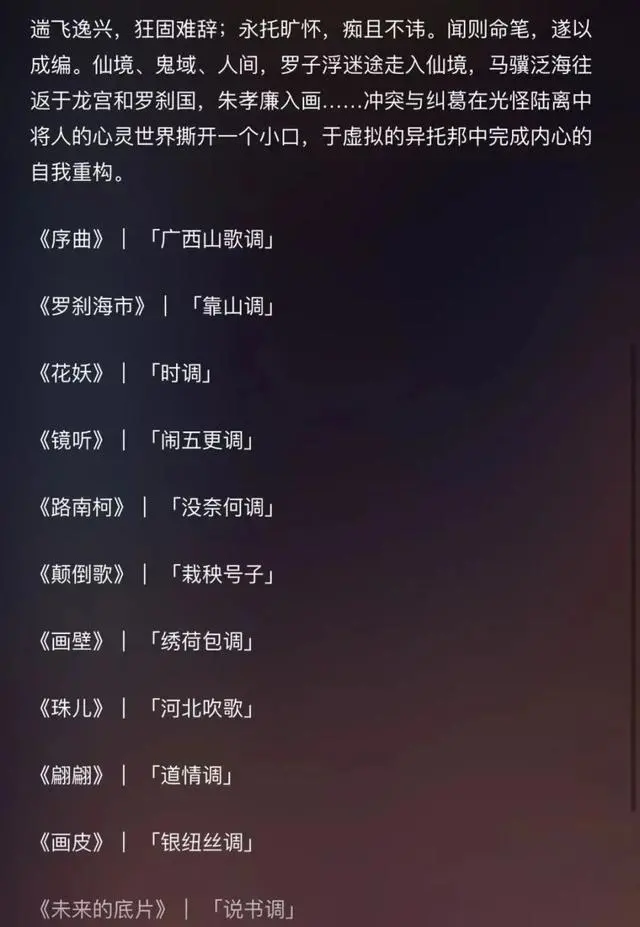

刀郎沉寂多年后重新回归乐坛,于2024年7月19日发布数字专辑《山歌寥哉》。该专辑融合中国传统民间文学《聊斋》的文本故事与民间曲牌歌调,共创作11首作品。其中以《聊斋》同名篇章《罗刹海市》改编的歌曲最受关注,该曲在发行后迅速引发广泛讨论,展现出强烈的社会反响。

《罗刹海市》发布初期热度表现平平,百度指数显示当天词条搜索量仅615次。然而随着社交媒体对歌词中隐喻的深度解读,歌曲被赋予了新的含义,被部分网友视为刀郎对曾公开批评过他的那英、杨坤、汪峰、高晓松等人表达的隐喻性讽刺。这一话题迅速发酵,使歌曲热度在26日飙升至511,725的搜索指数。27日,刀郎新专辑登上淘宝热搜榜第二位,搜索量同比激增6000倍。28日,《罗刹海市》抖音播放量突破30亿,QQ音乐流行指数上涨590%,位列热歌榜首位;网易云音乐则显示该歌曲登上了热评榜第二位并占据热搜榜榜首。相关明星的热度随之攀升,那英最近一条抖音视频的评论数已达700万,杨坤、汪峰、高晓松的抖音动态也频繁引发网友讨论。

随着讨论热度攀升,内娱圈的"复仇叙事"现象开始向更广泛领域蔓延。25日,曹云金在直播中献唱《罗刹海市》,评论区随即涌现大量指向其前师郭德纲的言论,而曾因"雅俗之争"与周立波交锋的刀郎,也在其2019年抖音评论中被提及。更耐人寻味的是,传闻与那英存在矛盾的田震,其抖音高赞评论竟呼吁翻唱该曲。这种自我揭发式的舆论考古,不同于以往的娱乐圈恩怨挖掘,歌词中的隐喻赋予大众解读空间,配合洗脑旋律形成传播效应,《罗刹海市》完美契合当下网络娱乐语境,对音乐行业产生显著冲击。数据显示,腾讯音乐由你榜的监测结果印证了这一现象。正如二十年前刀朗凭一首《2002年的第一场雪》掀起乐坛震动,如今乐坛格局已悄然改变。

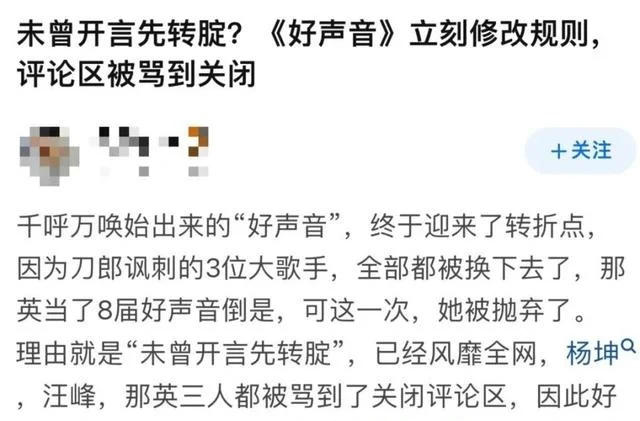

歌曲《罗刹海市》在创作过程中对原著故事进行了多处改编,刀郎通过马骥这一角色投射出自身对现实环境的不满与迷茫。歌词内容多为艺术化虚构,难以直接对应现实事件,但其中"未曾开言先转腚"这一句被网友广泛关联至《中国好声音》节目中的"转身选人"环节。值得注意的是,曾与刀郎存在音乐理念分歧的艺人,如那英、杨坤、汪峰等,均曾担任该节目的导师。

这一系列争议的起因可追溯至2004年,当时刀郎凭借《2002年的第一场雪》意外走红,随之而来的质疑声也逐渐高涨。在一次采访中,当记者询问杨坤对刀郎歌曲的看法时,杨坤反问:“他有音乐吗?你认为他那是音乐吗?”汪峰则更为尖锐地指出:“无论是专业素养、创作实力,还是作品本身,他的歌都显得平庸。”多位音乐人在公开场合表达了对刀郎的不满,其中在一篇题为《北京音乐圈看刀郎:从地狱到天堂》的报道中,高晓松直言不讳地表示:“他的专辑我可能直接扔进垃圾筒。”这场争论持续至2010年,当那英担任“音乐风云榜”评委主席并主持十周年庆典时,面对刀郎的提名,她断言:“他不具备审美观点。”

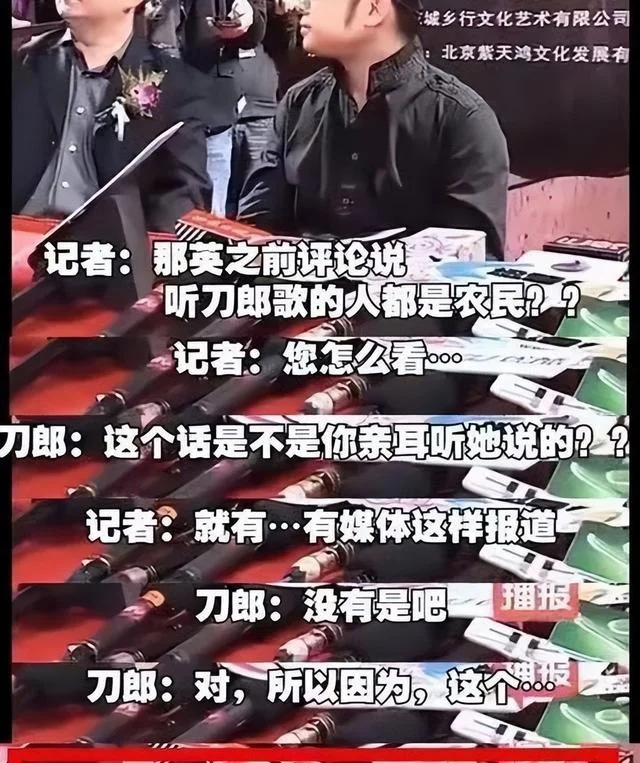

那英的评论在传播过程中逐渐被曲解,最终演变为“听刀郎的歌都是农民”的刻板印象。当有记者就此事采访刀郎时,他多次询问记者是否亲自听过这些言论,若未亲耳听到,则认为此类说法并无根据。

《2002年的第一场雪》之后,刀郎陆续推出三张风格迥异的专辑,其中《弹词话本》巧妙融合了苏州弹词元素,《如是我闻》以《金刚经》为编曲基础,《世间的每个人》则展现了新疆音乐与多元文化的交响。然而在舆论场中,他逐渐淡出公众视野。与此同时,那英凭借综艺常客的身份持续引发热议,汪峰虽在演唱会中推出新作,但其"热搜绝缘体"的人设仍备受关注。这场持续近二十年的舆论清算近期突然爆发,网友对《罗刹海市》歌词的深度解读引发连锁反应。28日深夜,某网友在#刀郎罗刹海市#话题下评论:"差不多可以收场了,被你骂的也是底层,这歌可能骂的就是你哦",杨坤随即附和:"最后一句说对了"。次日记者询问刀郎团队对此事的回应,对方表示将不再就《罗刹海市》发表公开言论。二十年后,当事人已不再如当年般直接回应争议,当年高晓松曾评价刀郎作品"缺乏创新与诗意",而如今他似乎用晦涩却锋利的歌词完成了某种回应。

二十年前的乐坛风云变幻,已与过往截然不同。刀郎的再度崛起,恰是传统音乐在载体革新中发生转型的典型案例。每当音乐传播方式产生颠覆性变革,随之而来的不仅是市场格局的调整,更会引发关于音乐价值下沉的争议。此类讨论的本质,往往源于精英阶层对传统音乐格局被打破的焦虑,以及大众文化与精英文化之间审美取向的差异。在多数情况下,这种文化碰撞会以不断重构的鄙视链形式展现。刀郎的走红时期,正是数字音乐冲击实体唱片市场的关键阶段。2005年中国数字音乐销售总额突破36亿元,首次超越传统音乐市场规模。当时小灵通用户数达4700万,无线平台的音乐服务迅速扩展,音乐消费群体从实体唱片购买者延伸至彩铃小额支付用户。借助载体变革的契机,草根音乐人成功对精英文化体系发起挑战。彩铃的出现为非主流音乐人开辟了新赛道,简单重复的副歌与易于传播的旋律,使具有民间特色的音乐作品获得更广泛市场认可,音乐的"特权性"被彻底打破。太合麦田创始人宋柯敏锐捕捉到数字音乐的商业潜力,率先推出中国首条彩铃,并通过精准运营推动刀郎《2002年的第一场雪》专辑销量突破270万张,这一案例印证了载体创新对音乐产业格局的重塑作用。

面对当时音乐市场的冲击,高晓松曾坦言:"传统音乐产业试图通过精良制作引导听众,但刀郎的走红恰恰揭示了这种引领的失效与社会的荒诞。唱片业长期垄断话语权,实则源于行业自身对资源的过度掌控,而真正触动人心的音乐往往源自民间。"恰逢那英公开批评刀郎音乐性不足的同期,网络拍客上传了农民工组合旭日阳刚在宿舍自弹自唱《春天里》的视频,剥离商业包装的草根特质与互联网的裂变式传播,使得非主流音乐人通过民间渠道获得广泛认可,草根造星现象由此蔚然成风。

从2011年春晚与汪峰再度演绎《春天里》的轰动场面,到如今抖音平台掀起《罗刹海市》翻唱热潮,旭日阳刚的音乐之路折射出时代变迁下的版权博弈。当年因版权纠纷引发的争议,如今在短视频时代演变为流量机遇,王旭得以摆脱法律束缚,用新形式延续经典。这场跨越十年的音乐现象,恰似三重时代要素的交响:刀郎创作的民谣、旭日阳刚的翻唱浪潮、短视频平台的爆发式传播,共同构建了当下乐坛的新型生态。

王旭在抖音直播中翻唱《罗刹海市》的现象,折射出短视频时代音乐产业格局的深刻变革。相较于早期刀郎作品与旭日阳刚翻唱引发的行业争议,当前短视频平台通过精准算法推荐体系,已彻底颠覆传统音乐生产逻辑。音乐创作者在迎合平台流量规则的过程中,逐渐弱化艺术表达深度,转而采用简化和弦结构或对经典歌曲进行DJ混音处理,以增强节奏感和传播性。在无需专业拍摄的短视频生态中,音乐人创作门槛显著降低,算法驱动下的"洗脑神曲"如《学猫叫》《热爱105度的你》《红昭愿》《悬溺》等不断涌现,这些作品往往作为视频的配套元素存在,其流行程度与15秒短视频的剪辑需求、影视解说的节奏点或特定场景的氛围营造高度绑定。无论是通过旋律记忆点传播的爆款,还是配合叙事片段使用的"御用BGM",短视频音乐已从独立的艺术载体演变为内容生态中的功能性要素。

市场持续下沉已成为不可逆转的趋势,而短视频音乐的崛起也让“草根文化”这一标签逐渐褪色。《罗刹海市》的爆火现象,恰好印证了当前的传播规律。多元化的创作内容为听众提供了广阔的解读空间,持续延展的话题链与极具传播力的旋律,共同推动了歌曲的破圈传播。与此同时,歌曲中对过往矛盾的探讨,恰好满足了网民对旧日话题的挖掘兴趣。在娱乐内容匮乏的当下,《罗刹海市》意外成为引爆话题的新支点。短视频平台的普及进一步提升了下沉市场及中老年群体对互联网的渗透率,这些曾深受刀郎音乐影响的听众,也纷纷加入对昔日精英音乐文化的反思浪潮。在技术革新推动乐坛格局变迁的二十年后,刀郎再次凭借精准的市场洞察或偶然的契机,成为舆论关注的焦点。值得注意的是,《2002年的第一场雪》的传播周期远超《罗刹海市》,前者经久不衰,后者则热度短暂。当短视频音乐的热潮退去,公众已转向探寻新的流行载体。

随着短视频平台的持续发展,音乐创作与传播方式正在经历深刻变革。当前短视频音乐以碎片化、强互动性为特点,通过算法推荐和用户共创形成独特的生态体系。这种新型音乐形态在技术赋能下实现了前所未有的传播效率,但其艺术价值的评判标准仍与传统音乐存在差异。二十年后,当音乐产业格局进一步演变,乐坛或许会重新审视短视频时代的音乐创新,正如现今对刀郎在传统音乐领域突破性贡献的认可。短视频音乐是否能获得类似的历史性评价,取决于其能否在保持传播优势的同时,构建更具深度的音乐创作体系,并与传统音乐形成有机融合而非简单替代。

最新资讯

- • 沈腾新片票房预测1.55亿 不演喜剧票房不容乐观 -

- • 整容“塌房”的5位尤物:有人葬送事业,有人毁容,唯有她最可惜 -

- • 葛优王俊凯新片票房预测1.65亿 备受关注但难出票房奇迹 -

- • 李咏女儿签约经纪公司 将以演员身份出道 -

- • 《密室大逃脱6》实景制作沉浸感升级,全员呼吁正确合理看待AI技术 -

- • 作姐洗白了? -

- • 这跟不穿有什么区别?新《红楼》,上演电影版的“天上人间”! -

- • 曾经的完美贵妇Melody官宣离婚,为何人人拍掌? -

- • 情感大片《邓小平小道》同步登录电影院线和电影频道 -

- • 李靓蕾退出王力宏关联公司 在该公司已无任职 -

- • 原本要上百老汇 GaGa银屏跑调?《小丑2》曝剧照 -

- • 二姐李思林希望为李玟立纪念碑:让歌迷有地方可以缅怀 -

- • 包拯、御猫组探案搭子!《金陵御猫》曝终极预告 -

- • 没人骚得过梁家辉 -

- • 电影《重生》曝正片片段 张家辉步步为营大反转 -

- • 樱田日和、神尾枫珠双主演《在大洋葱下》曝预告 -

- • 李玟和王菲,两种天后 -

- • 佟丽娅带娃!《假如,我是这世上最爱你的人》首映 -

- • 沈腾犯罪片《逆鳞》变大哥 郭帆邀其加盟《球3》 -

- • 长得再美,观众也看吐了 -