资讯分类

倾家荡产拍这部新片,只为揭开日军隐藏82年暴行 -

来源:爱看影院iktv8人气:379更新:2025-09-10 17:30:34

1942年,里斯本丸号邮轮在战时遭遇袭击,导致828名船员不幸遇难。这一悲剧曾长期被日本官方忽视或淡化,即便在战后史料中也仅以简略措辞记录。而在中国渔民的自发救援行动中,他们冒着生命危险营救了大量幸存者,却谦逊地认为自己只是履行了职责。这一历史事件因韩寒创作、邓紫棋演唱的歌曲《后会无期》中"当一艘船沉入海底/当一个人成了谜"的歌词而被更多人知晓,同时也成为导演管虎执导的电影《东极岛》的重要历史背景。

2014年,韩寒执导的首部电影作品《后会无期》启动拍摄,方励作为制片人参与创作。选址东极岛的决定源于韩寒早年发表的文章《东极岛少年往事》。这座位于浙江舟山东部的岛屿在当年仍保持着原始风貌,需从舟山乘船抵达,单程耗时约两小时。在一次前往取景地的航行中,方励与船长交流时得知,70多年前曾有一艘被日军征用的货船——“里斯本丸”,在运送盟军战俘途中遭美军潜艇鱼雷袭击,最终沉没于舟山群岛海域。

1816名盟军战俘被困于沉没的舰船上,面对灾难他们或因被锁链束缚无法脱身,或虽成功突破封锁却遭日军无情射杀,或因体力衰竭最终溺亡,总计有828人未能幸免于难。当附近渔民目睹海面惨状后,毅然驾驶传统简陋的木船与舢板展开救援,成功解救384名幸存者并提供所携衣物粮食。在日军登岛搜捕期间,渔民更将3名盟军战俘秘密藏匿于海边峭壁的岩洞中,使其躲过追捕。最终这3名战俘在中方协助下安全返回英国,将这段充满人道主义光辉的历史讲述给亲人。

彼时,"里斯本丸号"仍沉睡于深海,无人知晓其确切位置,而这段由舟山渔民自发救助盟军战俘的英勇历史,仅在民间口耳相传。这种历史与现实的错位恰好点燃了方励作为专业学者的探索欲望——这位以文艺电影幕后推手闻名的导演,实则出身应用地球物理领域,曾主导大连"五·七空难"黑匣子的打捞行动。当听到这段尘封往事后,他凭借专业素养敏锐意识到这艘沉船的重要性,毅然决然踏上为期八年的寻船之旅,不惜投入大量人力与物力。即便遭遇诸如资金链断裂等重大挑战,他仍选择变卖所有房产,将生活重心转向租房。这种对历史的执着追求,恰与孔子"七十而从心所欲,不逾矩"的境界形成奇妙呼应。

有声音劝他适时收手,毕竟已收集的素材足以支撑一部完整电影,但他始终未曾满足。更令人意外的是,他竟计划将超出电影范畴的影像资料,以数字形式存入网络虚拟纪念馆,留给未来观众解读。这种近乎挥霍的坚持,在方励身上却显得理所当然——八年前为吴天明导演遗作《百鸟朝凤》奔走呼号的执着身影,至今仍盘旋在人们记忆中。"仗义"二字始终烙印在他行动轨迹上,但这种近乎偏执的情怀,是否早已超越了个人承载的边界?面对跨国协调与"海底捞针"式的寻人之旅,他是否曾在深夜里动摇过?支撑这位电影人走到今天的,究竟是对艺术的纯粹信仰,还是某种难以言说的宿命感?

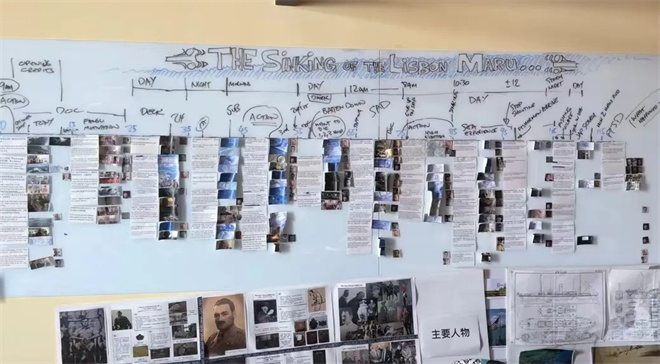

围绕这些疑问,我们与方励展开了一场深入交流。在劳雷影业总部,为《里斯本丸沉没》专门设置了一个创作工作室,内部陈列着各类模型与实物道具。时至今日,那块白板上仍密布着手写的剧本构思与创作方案。此次接受1905电影网《对话》栏目专访时,方励坦言最初源于对历史的好奇,但随着更多史料被逐步发掘,整个采访过程演变为一场与时间竞速的抢救性行动。

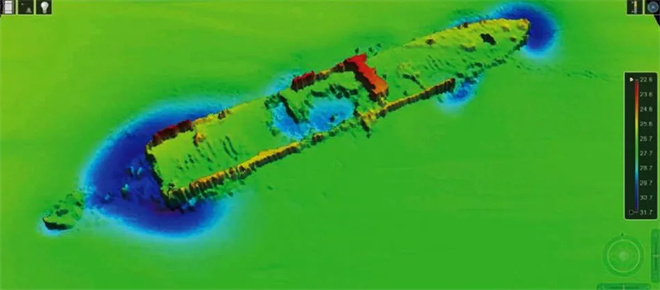

早在2005年,中国香港的水下考古团队曾赴舟山探查里斯本丸号沉船,但未取得实质性成果。对此我始终心存疑惑:既然这段历史真实发生,为何始终未能确认沉 ship 的确切位置?直至2016年,我亲自率领团队运用当时最先进的探测设备展开搜寻。起初,我们依据此前唯一记录的坐标进行搜寻,依然未能发现目标。面对这一困境,我决定突破原有框架,将搜索范围扩大数倍,最终在广袤的海域中锁定了目标沉船。

确认其身份成为关键问题。2017年,我们再次携专业设备出海,通过高精度探测与影像分析,并结合多维度证据,最终验证该沉船即为历史上的里斯本丸号,其具体坐标为【30°13′44.42″N 122°45′31.14″E】。

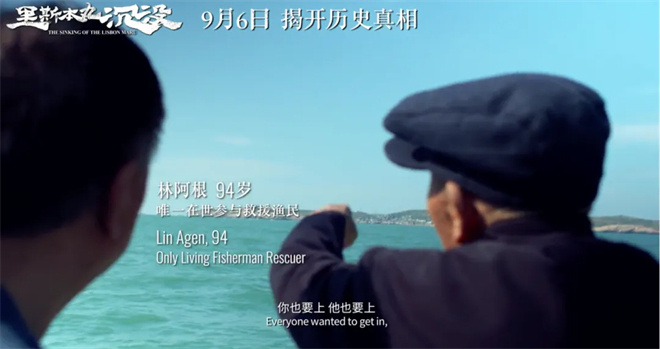

在追寻沉船遗迹的历程中,我接触到了两位特殊的历史见证者。一位是居住于舟山、年逾9旬的林阿根老人,另一位则是远在英国、年届98岁的二战老兵丹尼斯·莫利。这促使我意识到必须尽快开展抢救性访谈,两位老人堪称现存最珍贵的人证。

最初我并未带着任何预设立场,只是期待这段历史能够被世人铭记。然而在深入采访的过程中,我逐渐意识到这段往事背后隐藏着无数令人揪心的细节。当人们提起沉船事件,往往首先想到的是泰坦尼克号。事实上,早在20世纪60年代,好莱坞便已推出以该事件为蓝本的电影《冰海沉船》,但当时的影响力十分有限。直至詹姆斯·卡梅隆执导的《泰itan尼克号》问世,凭借其震撼的叙事和视觉呈现,这段历史才真正进入全球观众的视野。相较之下,里斯本丸号的悲剧性更为深沉——其遇难人数仅为泰坦尼克号的一半左右。若非中国渔民在危急时刻挺身而出,日军持续炮火轰击,遇难者数量或将更为惨重。然而这段承载着人类善良与勇气的历史,却始终未能获得应有的关注。

从理性审视历史,我填补了其中一段被遗忘的空白。这场跨越时空的叙事涵盖诸多篇章:盟军战俘在战时的苦难经历、他们家人深沉的情感与思想寄托、中国渔民在危难时刻展现的人性光辉,以及日军在战争期间犯下的滔天罪行。这些珍贵的史料亟需被更广泛的群体知晓。两位亲历者在拍摄期间均已年过九十,而许多见证者的后人亦已迈入耄耋之年。历时六年完成的纪录片中,每年都有受访者离逝——1997年林阿根先生与世长辞,2001年丹尼斯·莫利先生也离开了我们。

时间既是挑战也是激励。许多人问我创作《里斯本丸沉没》的初衷,其实源于一种分享的渴望。我想通过这部电影,将这段尘封的历史以光影与声音重现,让观众在沉浸式的体验中感受真实可感的过往。

为确认所发现的沉船身份是否为里斯本丸,我们前往日本相关造船企业查找历史档案与设计图纸,却未能获取到任何相关记录。不过,我们意外发现了"对马丸"的模型——作为里斯本丸的姊妹舰,两者采用相同设计图纸。这一发现促使我们进一步思考,决定查阅日方对这段历史的官方记载。

我们访问了盟军战俘研究所的两位教授,然而他们对里斯本丸的相关信息了解有限。直至在查阅日本相关机构的公开档案时,我们才在部分曾解密的文件中获取了有关"里斯本丸"的有限信息。在其他国家的调研过程中,日本方面的阻碍最为显著,部分人员以各种理由婉拒接待,甚至直接拒绝我们的访问请求。我们查证到1943年1月英国外交部曾通过瑞士大使馆向日本军政府发送抗议电报,但该电报内容被日方明确否认,认为其为英方虚构的言论。

我们曾与部分日本学术研究者交流,他们对相关历史事件仍保持着理性和客观的态度。在谈及盟军战俘时,研究者表现出深切的同情;对于中国渔民的救援行为,则充满敬佩之情;而对二战期间日军的暴行,多数人明确持否定立场。尽管寻找直接见证者存在极大困难——当年负责押运的军官早已在战争中离世,且"里斯本丸"船长经田茂的下落成谜——我们仍希望通过日本私人侦探机构(需说明:日本法律允许私人侦探执业)展开调查。经过一个月的持续追踪,侦探机构最终成功联系到了船长的子女。

直到我们约定见面时才意识到,这些战俘对"里斯本丸"事件的认知仅停留在父亲被军事法庭判处7年监禁的层面。他们仅知父亲因该事件获刑,却在提前两年获释后终日陷入抑郁自责,伴随终身的吸烟习惯,最终因肺癌离世。作为致力于抢救历史的行动者,我们始终秉持多维度收集史料的原则,力求通过不同视角还原历史真相。2004年,英国历史学家托尼·班纳姆在其专著中,通过十余位幸存战俘的口述史料及周边访谈,意外邂逅了费恩祺。这位研究者曾与里斯本丸幸存战俘有过直接关联,其前上司正是该事件的亲历者,这种特殊关系使他对这段历史保有深刻理解。

随后,我们迅速行动,成功联络到两位关键人物,并邀请托尼·班纳姆担任《里斯本丸沉没》的历史顾问,同时聘请另一位专家担任影片的军事顾问。托尼提供了一份包含十余位亲历者及其后代的名单,但此信息量仍不足以为影片构建完整的历史图景。因此,我们决定发布正式的寻人启事,这一举措带来了巨大的舆论反响。通过不惜重金在英国发行量最高的报刊上持续刊登寻人广告,我们让整个英国乃至全球观众都关注到这场历史事件的寻人行动,并特别安排了全球直播,使这一承载中国故事的特殊历史事件获得更广泛的关注。

经过多方努力,我们最终成功联系到380余个家庭,在项目推进过程中,累计完成了对约150位受访者的采访工作。然而《里斯本丸沉没》作为一部影片,需要呈现更具代表性的故事内容,正片部分聚焦于二十余个核心故事,而片尾则设有136个彩蛋,这些未被采用的故事素材同样承载着重要历史价值。最初计划于2019年12月启动的数字虚拟纪念馆项目,旨在将已采访完成的故事资料及尚未展开采访的120位报名者信息进行数字化存档,但新冠疫情的突然爆发导致整个计划被迫终止。

关于影片何时能完成,目前尚无确切时间表。一方面,制作过程中已耗尽所有积蓄,另一方面,我们仍有超过100个采访素材尚未完成后期剪辑。据悉,舟山未来计划在东极岛筹建“里斯本丸”主题纪念馆,届时所有内容均可捐赠至该纪念馆。从业二十多年间,这是我首次担任纪录电影导演,最初预算仅规划为几百万,却在实际制作中持续超出预期。幸运的是,所有听到这个故事的人,都主动选择给予支持与帮助。

我还记得首次在楼内召开影片策划会议时,约有二三十名年轻人到场。他们皆因耳闻此故事而主动加入项目,以义工身份参与其中。尽管我们最终为他们提供了报酬,但金额始终低于他们过往参与类似工作的成本。第四部分的采访过程中,我本能地被他们的家庭故事及父辈经历所打动。仿佛与友人促膝长谈般,我努力从中提炼出有价值的信息。近两年来,我与这群年轻人频繁相聚,几乎每日都能听到令人动容的叙述。

费上校为我们联系了三位战俘的亲人,他们的父亲都未能从3号舱中生还。看着这些老人中午在餐厅随意用餐后聚在一起交谈,我突然想起自己的父亲——我奶奶曾因无法融入爷爷的家族而选择投江自尽。父亲终其一生都在寻找母亲的坟墓,我深知那种对至亲的愧疚与绵长思念。我主动询问他们是否愿意随我前往东极岛,让这些远道而来的访客与逝去的父亲道别。这些老人首次踏上中国土地,需要有人陪同,而他们的年事已高,显然无法承受经济舱的颠簸。面对剧组成员对人数和费用的质疑,我依然坚持,只因这份跨越时空的情感联结值得全力以赴。

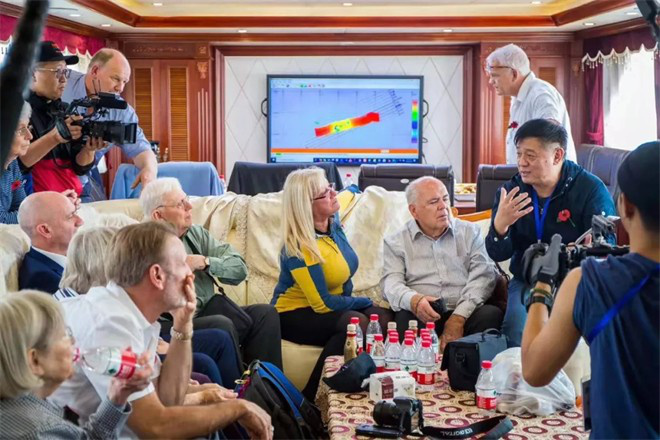

2019年8月7日,共有14位老人齐聚活动现场,那个瞬间令人心潮澎湃,仿佛触及人类情感的最深处。我们当时将声呐设备拖曳在轮船后方,当清晰的影像浮现时,我激动地向他们宣告:你们的父亲就位于此处下方30米的海底。这种跨越生死的团聚意义非凡,待岛上安息仪式圆满结束,我们确信他们父辈的灵魂终于得以安息。而林阿根老人的出现成为当天的重要环节,令众人热泪盈眶。因为若非当年如林阿根老人般质朴的中国渔民,或许就不会孕育出后来无数动人的故事。

在那段战火纷飞的岁月里,东极岛的255位渔民中不乏白发苍苍的老妇人与天真无邪的孩童,他们共同完成了救出384名盟军战俘的壮举。面对物资极度匮乏的困境,岛民们将仅有的粮食与衣物尽数奉献,展现出惊人的牺牲精神。令人动容的是,当日军突袭搜捕时,这些战俘为保护渔民选择主动与侵略者离去,甚至在被捕时将身上衣物脱下归还乡亲,深知岛民的窘迫处境。然而,在后续的采访中我们发现,东极岛的渔民始终保持着淳朴的民风,谈及先辈的英勇事迹时,他们既会心生自豪,却从不刻意渲染。在他们看来,救人是再自然不过的本能,只要海上出现危难,每个渔民都会毫不犹豫地伸出援手。

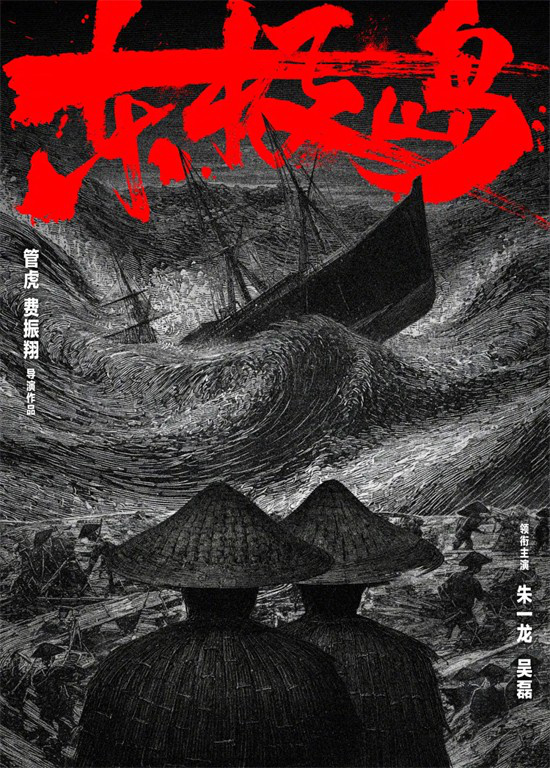

通过纪录故事片的形式,我们将这段历史以更具沉浸感的方式呈现给观众。与此同时,管虎导演也计划以剧情片《东极岛》的形式诠释这一历史时期。去年4月,导演携编剧团队及制片人梁静、主演朱一龙共同观摩了该影片。真实历史所蕴含的情感力量,不仅能够引发更深层次的共鸣,更将被时代铭记。

最新资讯

- • “爷孙恋”李坤城儿子控诉争财产 林靖恩首度回应 -

- • 连续冠军!《云边有个小卖部》为何成为票房黑马 -

- • 恭喜,新一代男神刚出道就爆了 -

- • 《海贼王2》首曝片场照 第一集剧名:开始于结束 -

- • 蔡少芬:我同意张晋再婚 -

- • 王俊凯主演现实主义新片《野孩子》提档两天至7.10上映 聚焦社会困境儿童群体 -

- • CP出奇,剧集上席,“磕CP特供”的《度华年》如何突出重围? -

- • 视帝被爆陷财困?因情伤离巢沉寂十年、无戏拍蜗居小单间、60岁买不起电视直播卖惨? -

- • 《你比星光美丽》首播,霸总偶像剧,很套路,但谭松韵真扛悬浮剧 -

- • 陈赫贤合庄北京门店全部关闭:全国店铺仅剩巅峰时期的20% -

- • CVB上半年电视剧收视排行,《南来北往》夺冠,为何断层式领跑 -

- • 阚清子被求婚,左手无名指戴钻戒,男友为圈外人 -

- • 本尼遭破门持刀袭击!歹徒呛声:我知道你搬到这 -

- • 《沸腾的群山》央八首播,朴素的情感,沸腾的精神,小成本的好剧 -

- • 《抓娃娃》提档,百花奖没给沈腾提名,却成了最好的宣传 -

- • 黄子弘凡工作室回应受伤情况:轻微挫伤虚惊一场 -

- • 浩存回母校探望老师交谈甚欢 与同学合影笑容清甜 -

- • 可惜了62岁张学友!《海关战线》4大硬伤,谢霆锋错把自己当成龙 -

- • 李昇基清空社交平台引猜测 公司回应是为重新规划 -

- • “爷孙恋”李坤城儿子发文控诉 林靖恩回应争财产 -