资讯分类

“重生”之我在横店当群演 -

来源:爱看影院iktv8人气:142更新:2025-09-10 17:41:47

中国影视表演教育领域首个明确将文化成绩纳入录取标准的院校是上海戏剧学院。这一政策旨在通过文化课成绩门槛筛选出更具综合素养的表演专业人才,从而提高优质生源的录取概率。相比之下,中央戏剧学院、北京电影学院、中国传媒大学等艺术院校的校考人数波动较大,虽然作为行业顶尖学府,其招生规模常年维持在200人左右,但全国范围内报考表演类专业的考生数量却高达8万至10万人。

表演专业毕业生就业困境的根本原因在于行业需求结构失衡。影视行业无需长期储备大规模表演人才,导致全国仅50所公办本科院校开设该专业,其中民办院校占比超过六成。根据2024年教育部官方数据,自2020年以来表演类专业报考人数年均增长13.7%,而录取比例却维持在194:1,这一数字甚至低于985高校的录取率。

值得注意的是,即便成功考入这些院校,毕业生仍需经历漫长的行业适应期。业内普遍认为,仅获得专业院校录取资格并不能直接等同于成为演员。根据某2024年《毕业生就业质量报告》显示,该校毕业生总体就业率为91.29%,但业内人士指出,这种统计方式存在现实偏差——演员的"就业"标准通常以签约经纪公司为标志,而签约并不意味着能够立即获得工作机会。按行业惯例,职业演员需年均参与演出超过半年方被视为正常就业。

当前影视行业已面临持续多年的寒冬,据央视此前调查数据显示,表演专业毕业生在毕业三年内的跨行就业率已达70%。众多从业者转向其他行业,使得表演专业人才的竞争格局更加复杂。在校期间,科班生不仅要与前辈、同届及行业新人竞争,更需面对大量非科班出身却具备资源优势的"野路子"演员。这种多重竞争压力,使得演员职业道路充满挑战。

北京飘Home酒店曾是业内知名的"跑组酒店",这里几乎每天都有经纪人带领演员前往剧组投递资料。同时,也有不少演员主动带着简历前来寻求机会。

自2016年起,飘Home逐渐式微,彼时正是网络大电影与网剧迅猛发展的爆发期。一方面,追求大制作项目的演员不愿在此与小剧组、小导演探讨艺术理念,另一方面,经纪公司开始与行业头部平台建立深度合作,直接输送优质演员资源。这种转变导致大量剧组选择撤离飘Home。至2020年后,传统的“驻店招人”模式被“垂直招募”全面取代。当时仍在四处递资料求工作的演员,要么缺乏专业引荐,要么仅作为“体验生活”的过渡。多数处于被动就业状态的演员,不是等待公司安排,便是主动通过社交平台展现个人实力。据业内人士透露,公司鼓励演员在社交媒体与网友互动,这已成为新兴的推广方式。“此举最直接的动因是节省成本——原则上公司仅负责演员在作品中的宣传,却难以兼顾每位演员的资源投入。”该人士补充道,“从2021年开始,受限于行业环境,大量专业演员面临无戏可拍的困境,同时需要维持公众存在感。通过社交平台互动展示及与演艺无关的商业活动,既能确保演员的‘实际存在’,也在一定程度上保障其基本生活需求。”

笔者观察到,演员在社交平台的运营策略会根据个人定位进行调整。以微博、抖音为例,这些平台成为年轻演员,尤其是女性群体的首选。在个人主页中,多数人会标注毕业院校与代表作,若缺乏作品信息,则仅保留院校背景。发布内容集中于化妆过程、拍摄花絮及日常生活的分享,展现个人风格。

相较之下,年轻男演员更倾向选择豆瓣、知乎等平台建立专业形象。他们通过发表对表演艺术、角色解读及热门影视作品的深度分析,既传播专业见解也拓展行业影响力。这种“垂直社交”模式融合了前辈的成功经验,在展示才艺的同时主动对接业内人士。与传统宣传路径不同,年轻演员更偏好个性化、去经纪人化的新媒体推广方式,这种灵活性不仅有助于在空窗期探索多元发展路径,更推动了带货、广告等商业机会的拓展。科班出身、良好形象和演员身份所带来的职业光环,使他们在社交平台获得高频互动和稳定粉丝群体,进而形成独特的商业价值。值得注意的是,社交媒体获得的商业机遇正在反向影响经纪公司对演员的职业规划,而海量自媒体的介入与信息透明化,为仍以“当演员拍戏”为职业理想的新一代提供了更多可能性。尽管2024年演员职业与“拍戏”之间的界限仍存在模糊地带,但行业生态已发生显著变化。

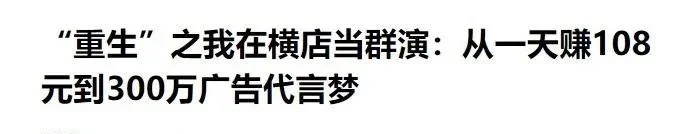

近年来,一批以“体验”为初衷的大学生群体逐渐涌入横店影视产业。他们并未意识到,这种看似轻松的选择实际上已悄然改变行业格局。凭借数量庞大、成本低廉、具备话题性且具有天然的传播优势,不少剧组纷纷与高校学生签约成为“特约演员”——当地演员公会负责人透露,普通群演日薪仅百元,而成为特约演员后日薪可达百元至千元不等。截至今年上半年,横店“横漂演员”累计注册人数突破13万,新增注册者近2000人,同比增长65%。值得注意的是,新晋演员群体中,无论是否接受过专业训练,首要诉求均为积累表演经验。在横店,常驻演员(不论等级)普遍参与四至五个演出群,一旦发现契合角色便直接与群主对接,且群内成员多为高校学生。影视剧或微短剧均可,有台词为佳,无台词亦可。大学生群体展现出的高服从性与低议价能力,已令部分怀揣简历前来求职的传统演员感受到前所未有的竞争压力。

一位个体演员坦言,自己毕业两年后仍扎根横店,作为“横漂”在影视行业摸爬滚打。谈及现状,他透露:年轻资历浅、人脉资源有限,难以进入大型剧组,只能在小型项目中与众多大学生及普通群演同台竞争,为争夺寥寥数句台词而争相破局。这种高强度竞争令人疲惫,但若签约经纪公司,又需面对沦为“资源列表”中一员的无奈。更令人困惑的是,曾系统学习表演理论的知识储备,竟在现实面前显得力不从心,连素人演员都难以匹敌。如今手机随时记录曝光,拍戏已不再是秘密,行业透明化让演员失去了昔日的神秘光环。从当年考入表演系时的踌躇滿志,到如今面对身份落差的现实,这种反差需要持续的心理建设与自我激励,才能维持对艺术的初心与信心。

在行业竞争日益激烈的当下,众多青年演员与资深从业者一样,主动构建紧密的行业圈子,通过资源共享与相互推荐,积极接受各类合作机会,无论是广告代言、影视剧拍摄,还是其他演艺形式均不挑拣。部分早有远见的学生早在大学二三年级便开始拓展人脉,借助师生、同学及外部渠道,为日后入行积累资源。随着毕业季来临,许多在校生面临职业抉择:一部分具备发展潜力的学员成功签约优质经纪公司,凭借前期积累获得行业关注;一部分则选择先以个人力量探索两年,期待在圈内觅得良机;还有一部分人已悄然放下对演员身份的执着,转向其他领域发展。

早年间,"演员饱和"的讨论便已频现行业视野,而今素人网红、流行歌手乃至曲艺从业者跨界从影早已蔚然成风。在优质影视剧资源始终处于供不应求状态的背景下,争夺戏份所引发的舆论风波与职业困惑愈发凸显。相较于这种充满焦虑的行业现状,暑期期间毫无包袱的大学生们反而能更从容地投入表演。尽管微短剧作为新兴载体正逐步缓解年轻演员的就业压力,但突如其来的片酬收入虽令普通人艳羡,却也伴随着"下一个角色何处寻"的迷惘。资源获取、人脉积累、职业规划与定位等职场难题,年轻演员同样需要面对。然而在追逐梦想的路上,许多人最终迷失方向,如同导演所见:"我刚才的倒地姿势不够深刻,请再给我一次机会,我会以百分之百的热情,塑造一个既不深沉又不平庸的角色。"

在电影《喜剧之王》中,周星驰饰演的"死跑龙套"角色以极致的戏剧化呈现,生动刻画了"其实,我是一个演员"的生存困境——蜷缩在垃圾桶旁啃着盒饭、连续拍摄十几个小时、盛夏裹着皮衣度日、寒冬穿着背心受冻、在片场承受无端责骂……然而,外界对演员的辛酸仍常流于表面,称其为"影视民工"。殊不知,真正艰难的处境是许多刚毕业的演员连这般机会都未曾拥有。那些坐拥流量的明星被称为"大咖"或"红咖",而我们这些对拍戏不抱希望的群体,用"糊咖"自嘲——毕竟,连镜头都难见的现实,早已让梦想蒙尘。一位曾立志冲击影帝的商业策划人曾幽默表示,如今也糊了。

当他在校门之外的那一刻回首,便瞬间领悟到“演员”这条路远比想象中更为崎岖,即便只是在荧幕边缘饰演配角,也足以彰显其对表演的执着。今年他仍会偶尔回到校园,与那些初出茅庐的学弟学妹分享人生感悟,而外界难以揣测他眼中这些年轻“学弟学妹”的真正定位。那些持续在社交平台上奋力展现才华的演员们,或许终将实现梦想,也可能从此湮没于人海。至于“表演系学生的文化成绩”是否会影响未来职业发展,这种要求或许将成为适应行业、立足社会的潜在优势,但究竟能在多大程度上提升“机会”的概率,目前仍无定论。

最新资讯

- • 赵雅芝叶童再合体!《白蛇:浮生》OST阵容曝光 -

- • 李坤城儿子曝林靖恩闹事录音 女方坦承酒后情绪失控 -

- • 急救中心回应坐救护车进场看张杰演唱会:未派出该趟任务 -

- • 贾乃亮戛纳“兵荒马乱”直播,“夜宿门”五年后的当事人都怎样了? -

- • 中国神话史诗登国际银幕 《封神第一部》法国上映 -

- • 狂风袭来危机逼近!《龙卷风》曝“暴风预警”预告 -

- • 《解密》曝关系预告 吴彦祖刘昊然演父子对手戏 -

- • 林依晨:我不离婚 -

- • 皮尤、加菲主演R级爱情片!《我们同在》首曝海报 -

- • 为什么张嘉倪不受欢迎? -

- • 《落凡尘》发布同名片尾曲MV 兄妹相认场面温馨 -

- • 顶级男演员「下海」,果然够劲爆 -

- • 《海关战线》曝片段 张学友躁郁症爆发虐身灼心 -

- • 美国名媛为讨好富豪老公,狂砸千万整容成猫?!面目全非惨遭抛弃,原生美貌曝光引唏嘘 -

- • 史诗续作《角斗士2》首曝预告 六大角色解锁海报 -

- • 韩国综艺男嘉宾被爆故意传性病给女友!纵容性产业导致梅毒患者激增,韩国人急了… -

- • 《倒仓》发布推广曲MV 流行唱法与传统戏曲结合 -

- • 霉霉男友热吻男保安 被批违背诺言 -

- • 《穿普拉达的女王》续集动态!四大主角集体回归 -

- • 60岁也能翻红,不愧是人间富贵花 -